“非物质文化遗产云”协同创新平台构建研究

杜敬卿 陈国栋 张维纳

摘 要 文章针对我国非物质文化遗产数字化工作面临的问题和机遇,提出基于云技术的协同创新模式。通过对IaaS、PaaS和SaaS服务模式的分析,论文将非遗数字化保护创新工作与云计算服务相耦合,构建了由基础资源层、平台服务层、平台应用层构成的协同创新云平台模型,从协作机制、技术支撑、理论建设层面分析了平台的构建策略,从而为推动我国非遗数字化工作的云化,实现非遗资源的有效共享与创新应用。

关键词 非物质文化遗产 协同创新 云计算 数字化 资源共享

分类号 G203

DOI 10.16810/j.cnki.1672-514X.2019.11.009

Research on Construction of the Collaborative Innovation Cloud Platform of Intangible Cultural Heritage Cloud

Du Jingqing, Chen Guodong, Zhang Weina

Abstract This paper aims at the problems and opportunities faced by the digitization of intangible cultural heritage in China, and proposes a collaborative innovation mode of intangible cultural heritage based on cloud technology. Through the analysis of IaaS, PaaS and SaaS service models, the intangible cultural heritage digital protection and innovation work are combined with cloud computing services. Also, the collaborative innovation platform model composed of basic resource layer, platform service layer and platform application layer is constructed. This paper analyzes the construction strategy of collaborative innovation cloud platform from the perspectives of collaboration mechanism, technical support and theoretical construction, so as to promote the digitization of intangible cultural heritage in China and realize the effective sharing and innovative application of intangible cultural heritage resources.

Keywords Intangible cultural heritage. Collaborative innovation. Cloud computing. Digital. Resource sharing.

隨着数字化保护工作的深化,我国非物质文化遗产(简称非遗)数字化资源已有相当积累。政府和公共服务部门掌握着大量的数据资源,但开放程度比较低[1]。由于各个信息系统缺乏数据共享交换协同机制,导致信息碎片化,资源不能共享,形成“信息资源孤岛”[2]。同时,整体性的社会保护合力在某种程度上处于缺位状态,尤其是社会力量(包括学术界、各级教育机构、新闻媒体、社会资金、行业协会等)的作用尚未得以充分发挥,多样化的协同保护格局还没有完全确立[3]。非遗保护工作面临“社会力量参与的深度和有效性有待提高,科技的支撑作用没有充分发挥”等问题[4]。

在互联网信息技术蓬勃发展的背景下,全球信息化进入“全面渗透、跨界融合、加速创新、引领发展的新阶段”[5]。云技术支撑下的资源共享和柔性化服务模式,促进了不同文化形态、行业、族群之间的对话交流与深度合作,为非遗保护工作的协同创新提供了有力的技术支撑。2015年,国务院出台的《关于促进云计算创新发展培育信息产业新业态的意见》中指出:“加强云计算相关基础研究、应用研究、技术研发、市场培育和市场政策的紧密衔接与统筹协调,打造协作共赢的云计算服务生态环境”。“数字技术+文化遗产”研究工作正向深度信息化及系统性管理研究方向发展,逐步迈入以云计算、云服务为技术支撑的“云”时代。如何实现原有传统业务的云化,更为有效的管理和激活已有的数字资源,创造利于社会力量协同合力的创新环境,已经成为非遗数字化保护工作的重要研究课题之一。

1 理论梳理与问题界定

1.1 协同创新与产学研协同创新

协同创新理论源自1971年德国学者Haken在系统论中提出的概念。随着科技与经济的结合日趋紧密,协同的思想在创新系统理论中得到重视和深化,并以“产学研合作”为主题探索企业与大学、科研机构或中介组织之间如何通过要素的互动形成创新合力[6]。陈劲等认为协同创新在国家政策的引导和机制安排下,应充分调动企业、高校、科研机构和中介机构等创新主体的积极性和创造性。通过知识创造主体和技术创新主体间的深入合作和资源整合,产生系统叠加的非线性效用[7]。何郁冰构建了基于战略协同、知识协同和组织协同的产学研协同创新理论框架[6]。王英俊等提出在现代网络技术的帮助下,企业和大学及科研机构应相互联合,以快速实现知识转移为特征,形成“网络化、虚拟型产学研协同创新”[8]。万兆彬提出了基于协同创新的非遗传承人培养模式[9]。

1.2 基于云计算的协同创新模式

云计算是以网络服务和应用为中心的新兴服务计算模式,它通过管理、调度与整合分布在网络上的各种资源,向用户提供透明、虚拟化形式、可扩展或可缩减的服务资源[10]。跨越地域、行业、系统、组织和层级的企业和经济体在云技术的环境下,能够实现不同行业之间的业务交叉、数据通联、运营协同,形成广泛合作的社会协同平台[11]。张亚明认为云计算技术的出现使得服务创新主体大大增多、创新阶段更加繁杂、实现机制也更趋于多样化,并提出了“協同创新驱动的云计算服务模式”[12]。熊励等通过区域创新绩效实证研究,证实了云服务能力对数字内容创意获取能力、数字内容创意融能力、数字内容应用服务创新能力均具有显著正向影响[13]。谭浩等从设计教育的角度,提出构建基于云服务平台的设计教育产学研协同创新模式,并结合项目案例,验证了平台的可行性[14]。刘向红立足于非遗资源之间的文化关联性特征,提出在基于WEB2.0系统的资源标引方法的基础上,以专家分类为主干,以用户标签为辅的混合分类模式,满足了非遗数字资源的用户协作需求[15]。

1.3 问题界定与项目研究意义

综合来看,非物质文化遗产数字化保护与创新工作与云技术的关联研究成果不足。非遗数字化保护和传承工作在“信息服务社会化,系统开放化”的发展趋势下亟待新方法,新思路。本文基于协同创新视角,对非物质文化遗产数字化工作与云技术的耦合进行研究,尝试探究以下两个问题:一方面,探索如何实现非物质文化遗产数字资源在云端的整合和充分共享,实现非遗保护与经济社会协调发展的良性互动;另一方面,探索非遗保护和创新发展过程中,社会力量深入协同合作和共赢共建的路径。本文研究将通过模式建构与路径策略探索,为推动云时代我国未来非物质文化遗产资源的创新转化提供理论和决策参考。

2 基于云服务的非物质文化遗产协同创新模式

2.1 非物质文化遗产协同创新模式

《中华人民共和国非物质文化遗产法》第三十七条指出“合理利用非物质文化遗产代表性项目开发具有地方、民族特色和市场潜力的文化产品和文化服务”是非物质文化遗产的创新的重要手段。非遗的创新需要我们从非物质文化遗产发生本质即生产中去探索保护方法[16]。这就要求我们能够明确创新主体,创建创新目标并建立高效的协同团队,实现“知识资源的优化利用,使知识信息在协同的过程中快速有效的流动和增值”[17],使非物质文化遗产在多元聚合的生产实践中得到积极传承和传播。非物质文化遗产协同创新模式把协同创新机制的主体界定为政府、传承方、文化服务机构、教育机构和科研机构五个主体,分别对应非遗保护制度建设、非遗传承与创新、非遗传播与推广、非遗教育、非遗理论研究五大职能。通过协同创新过程中政策、服务、市场、人才、知识连接和贯穿5个要素之间的关系,形成一个“共建共赢、持续发展”的有机整体,实现非物质文化遗产“政、传、产、学、研”多元共治,协同创新的良性机制。如图1所示。

图 1 非物质文化遗产协同创新模型

在这个系统中,政府主管部门与传承方的协同基于对非遗资源的聚合与保护。一方面政府制定相应的政策并通过职能部门落实,统筹协调各方保护力量,为非遗项目提供政策保障并营造制度环境;另一方面,传承方通过项目的申报,将资源聚合于政府的管控之下,提供了协同的资源基础。学术界通过理论研究,探寻非遗保护工作的特点和传承规律,一端连接政府,为各级政府机构提供非遗保护工作的建议,发挥智囊团和智库的作用[3]41-58;另一端深入非遗相关的教研活动之中。教育界在非遗创新协同过程中的作用表现为两个方面:一是通过职业技能教育、传习所培训等方式,培养更具文化素质和专业素养的非遗技艺继承人;二是将学术界的研究成果和实践理念转化为课程资源,培养非遗保护及创新实践的专业人才。通过专业设计理论和方法的介入,使非遗传承人在专业设计人员的协助下,设计出更具时代审美要求的非遗产品,融入当代生活。同时,传承方通过技艺传承和创新实践,为文化传播机构(博物馆及“文化三馆”、媒体等)提供展示和宣传资源。受众则可以通过数字媒体的交流互动功能,反馈给传承方,为非遗的设计创新提供信息反馈。在这个协同过程中,政府依然是协同创新的主导力量,侧重战略和组织协同的引导。学术界和教育机构的功能在知识的流动区间内往往是重合的,侧重知识的协同。例如:2015年启动的“非遗传承人群研修研习计划”,在政府主管部门的推动下,先后共有百余所高校参与实施,丰硕的成果展现了传统工艺在现代生活中的拓展和应用,起到了良好的社会带动效应,验证了传承人、科研、教育部门在非遗协同创新模式的价值。

2.2 “非物质文化遗产云”协同创新模式

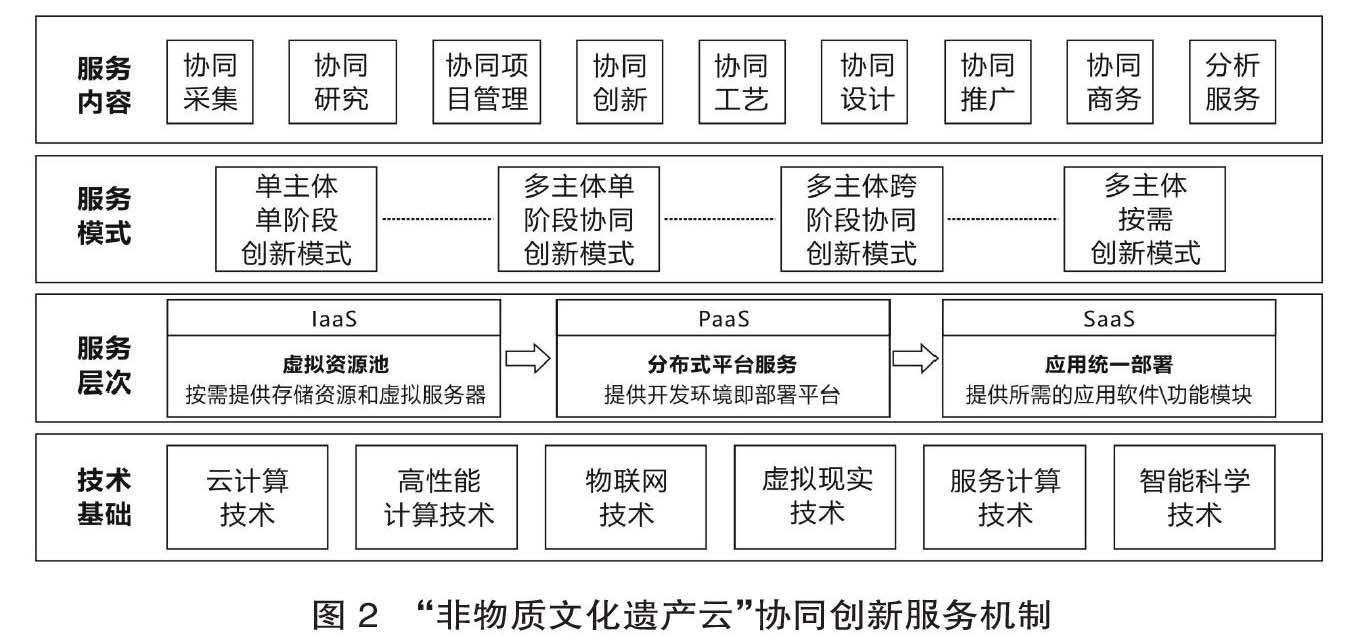

非物质文化遗产的数字化创新的关键在于“建设高效内容传输渠道和开发原创性内容”[18]。云服务具有超大规模、虚拟化、高可靠性、通用性、高可扩展性、价格低廉等特点,为产学研构建知识创新提供了新的协同平台。要求各方通过网络获取业务所需的硬件资源与软件资源,通过购置虚拟硬软件资源在云端配置平台环境,在不同的结构环境里完成协同[19]。“非物质文化遗产云”协同创新模式综合运用编程模式、海量数据分布存储技术和管理技术、虚拟化技术、云计算平台管理等技术模式,提供基础资源层(IssA)、平台服务层(PaaS)、应用服务层(SaaS)三个层次的服务,有效利用分散、自治、异构的网络资源,支持跨管理域的系统集成,从而实现多维度、分布式的资源共享和协同运作。运行机制如图2所示。

图 2 “非物质文化遗产云”协同创新服务机制

在实际中,不同项目的传承和创新所涉及的对象、创新需求度、资源获取度都不相同,必然产生不同的协同需求,这就要求各方在协同过程中能够形成互补。以传统手工技艺和民间美术这类可以被“物化”为文化产品的非遗项目为例,需要针对其实际特征,结合相关产业,展开多层次、多梯度的开发[20]。例如:忠实还原对象的原型复制;针对市场需要和审美需求的变量开发;保留形态,材料、体积的改造开发;保留文化母题和内涵的选择性开发;基于新元素新视角的深度开发。只有这样,“非物质文化遗产云”协同创新即可在基于云技术的柔性化特征的基础上,针对非遗创新的不同需求层次,提供单主体-多主体、单阶段-跨阶段交叉的服务模式。

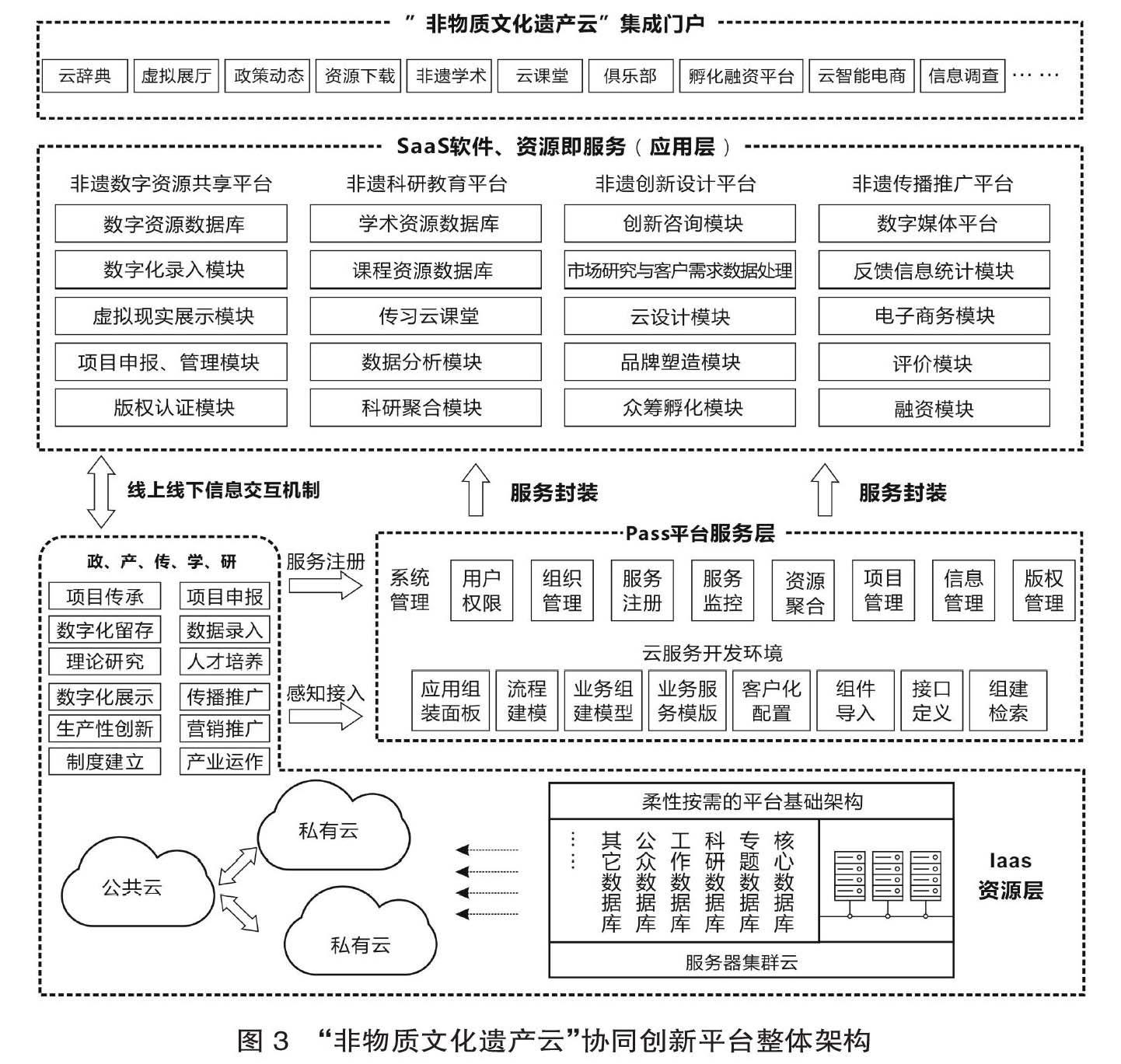

3 “非物质文化遗产云”协同创新平台的架构

“非物质文化遗产云”协同创新平台是一种基于云计算技术和理念构建的非物质文化遗产数字化协作服务平台,本质是把非遗数字化工作所需的基础设施和资源置于“云”端,利用网络为协同方提供服务。一方面,非遗协同创新的使用者可以自由地使用资源和获取信息,或者整合计算资源以构建符合其业务需求的服务平台。另一方面,平台允许协同各方将写好的程序放在“云”里运行,或是按需调用“云”里提供的服务[21]。在架构上,平臺包含基础资源层、平台服务层、应用服务层三个部分,通过混合部署形成覆盖全国非遗业务单位的空间布局,以“平台+模块”的方式,在逻辑上形成一个整体。框架如图3所示。

图 3 “非物质文化遗产云”协同创新平台整体架构

3.1 基于IaaS的云计算基础资源层

基础资源层由基于 IaaS服务搭建的计算资源池、存储资源池、网络资源池组成,通过分布式存储环境构建整个平台的基础,其根本目的在于计算资源的池化,从而实现统一的、智能的管理调度。基础资源层一般由政府主导建设,依托IaaS供应商提供的基础设施服务,在物理空间上由国家级云和省级云构成,各云对接其所覆盖范围内的所有业务单位。该服务层具备标准化著录、结构化存储、多元化检索查询、网络化访问共享等功能,在资源层面有效地实现了信息共享。在运行层面,根据协同方业务的灵活变更和服务规模的动态变化做出及时调整,有效降低了基层或欠发达地区非遗保护部门的业务成本,提升了沟通效率。此外,由于云计算提供商依赖于多个设施,所以没有单点故障,确保了数字资源的安全。

3.2 基于PaaS的平台服务层

在协同过程中,非遗云通过线上线下的信息交互机制,将非遗保护创新主体的功能需求通过服务注册和感知接入PaaS平台服务层。平台服务层主要是对系统所集成的应用服务提供生命周期的支持,包括所有系统与服务之间的交互,负责系统的集成和管理。如非遗数字资源的调度管理、任务需求的变更管理等。PaaS层由给各个运用单元提供集成化使用环境的中间件构成。这些中间件可满足使用者的再次开发,主要解决向上提供业务调度中心服务,实时监控平台的各种资源,并将这些资源通过服务封装SaaS用户。

3.3 基于SaaS的应用服务层

基于SaaS的应用服务层是各种服务形态的聚集。通过搭建集“文化传承创新资源建设、技艺传承、机制创新、成果转化、创业实践、教育传播”等一体化多元平台,应对协同创新各方的业务需求。由基于协同业务需求的Web应用及程序服务模块构成集成门户,客户可以在各种设备上通过客户端界面访问。详述如下:

(1) 非物质文化遗产数字资源共享平台。非遗协同创新的基础是数字化资源的高度共享。“非遗云”数字资源建设的核心,是以“非遗”相关信息的数字化处理为前提,通过“揭示海量信息资源的内容与特征以及信息的相互关系体系,建构规范开放的数据信息系统”[22]。内容包含核心数据库(包括原生数字资源、加工后的数字资源以及元数据、数字资源的存储标准等)、 专题数据库(代表性专题项目)、科研资源数据库(科研过程及成果汇编)、工作数据库(管理工作信息)、公众数据库(传播推广)等[2]1-10。通过分阶段建设,未来的非遗云数字资源共享平台将实现知识与实体资源的集约化、逻辑性集合,为“非遗”的保护、研究、创新和传播提供强大的信息资源支撑。

(2) 非物质文化遗产科研教育平台。当前,非遗研究集中于高校及科研机构的民俗学、艺术学、档案学、经济学、文化遗产学等领域,通过跨学科研究产出了大量的学术和教学资源,逐步构建了中国非遗保护与传承理论体系,为结成产学研知识联盟奠定了理论基础。非遗科研教育平台以非遗科研学术资源、传习、创新教学资源库为核心,架构非遗研究交流与传承传习“云课堂”。基于精英群体的非遗学术理论研究和基于传承传习的职业教育技能培养,将继续教育、社区教育、网络教育资源等整合在云端,一方面提升非遗传承人群的文化艺术素养、理论基础、审美能力、创新能力,另一方面促使学术科研成果向创新成果转化,促进现代设计走进传统工艺,促进传承项目就业增收。

(3) 非物质文化遗产创新设计平台。非遗是动态的文化遗存,是一种群体性的实践体现,需要设计创新的驱动来不断演进。传统美术和传统手工技艺类遗产项目在艺术设计及工艺制作行业中的成功尝试,证明了“设计的思维和方法可以为非遗的传承与保护提供新的思路和新的可能。非遗同样为文化创意提供了素材和灵感”[23]。在云技术的支撑下,设计行业的创意创新能力、设计开发能力被作为一种“内容”得以广泛共享。“非遗数字化创新设计平台”基于云计算的网络分布式协同设计技术,整合和优化设计过程的知识、技能资源和任务资源,使非遗传承人、设计人员、工艺制造商、推广销售方在平台内深入互动。对于具有深度开发空间的非遗项目,可以利用基于互联网的虚拟产品开发流程,满足“柔性和快速响应实现产品多样化和定制化”的需求[24]。通过“非遗传承人+设计师=非遗融合跨界创新”“传统工艺+现代设计=非遗走进现代生活”[25]的模式创造性地开发各类具有知识产权的文化创意产品。借由版权授权联合开发,展览展示,教育培训等方式,实现从创新转化、设计制造到推广营销的产业化运作[26]。最终将非遗以文化符号的方式,转化为数字产品、文化创意产品,与文化产业有效连接,融入当下的生产实践和消费生活。

(4) 非物质文化遗产传播推广平台。文化遗产的网络传播途径应从大众传播转向网络人际传播,允许不同身份的受众参与内容的制作与传播,鼓励各种形式的互动,还原文化遗产真实的变异创新机制[27]。非遗传播推广云平台依托主流新媒体应用开放平台,以原生应用(Native APP)和页面应用(Web APP)两种形态呈现,涵盖了数字化虚拟展示、新媒体传播、信息反馈评价分析、电子商务营销等行为。通过应用程序接口(API)的能力开放,各信息传播媒介“无需构建自己的硬件平台,只需应用云平台的开发工具和接口,就可快速创建和部署多个信息服务平台”[28]。打造一个内容无界限传递、载体多样化、受众主动参与的信息媒体资源集成共享平台,为非遗融入“数字化生存”提供了低成本、互动、实时、动态的信息传播与收受媒介。

4 “非物质文化遗产云”协同创新模式的建构策略

非物质文化遗产云平台的建构是一个系统化、科学化的工程,包含了参与各方在工作内容、管理模式的协作,甚至是价值观和文化上的协同,更是一种基于信任和交流、利益和风险并存的战略协同,需要宏观调控、行政规划到业务创新、技术创新、知识产权管理等多层面工作的同步推进。

4.1 发挥组织协调互补优势,构建非遗数字化保护工作交流合作常态机制

以政府为主导,组织、统筹、协调社会力量,提升保护主体的协同、创新意识和能力。一方面政府要合理界定主管部门与各类社会组织的权责范围和责任,通过政策激励、产业扶植的方式,提升公众积极参与非物质文化遗产保护与传承的积极性,为实现社会协同创新奠定组织基础。另一方面,社会组织自身层面要积极消除对政府的依赖思想,强化独立意识、责任意识和规则意识,着力完善内部管理及运行机制,努力提升自身管理能力和社会信誉,充分利用自身的资源、知识和技术等优势,不断增强参与社会协同治理的能力和水平[29]。

4.2 深化政府数据信息公开与共享机制,完善非遗数字化、信息化技术支撑体系

云平台的建构与完善依赖于非遗资源数字化工作的进一步深化。在前期理论模型成型的基础上,可以通过试点建设的方式,一方面按照“数字资源库建设-开发建设-实践应用-反馈完善-示范推广”的建设流程,推动现行国、省、市三级业务平台向综合数据中心的演进,为协同创新平台搭建资源基础。另一方面推进政府部门所掌握信息的开放程度,非遗保护平台与全国公共文化云、政务云、文化机构门户网站及终端的全面对接,逐步实现数据资源深度融合。最后,要完善信息建设业务性标准(术语标准、资源的标识标准、描述数字资源文件格式标准、元数据格式标准等)及技术性标准(如数据存储、压缩格式规范、数据交换标准、数据加密、水印技术规范等)[30]。2016年,由全国文化艺术资源标准化技术委员会审核通过并立项的《非物质文化遗产数字化保护专业标准》编制项目,将为下一步构建全国统一的数字化资源规范化数据中心,提供权威指导性的标准和规范。

4.3 深化非物质文化遗产数字化环境下的保护及创新理论体系

技术的发展日新月异,非遗协同创新平台的建设也必然是一个动态发展的过程,需要不断深化非遗相关理论的研究,确保创新工作的持续性演进。对于非物质文化遗产而言,运用数字化技术仅仅只是一种新型手段,而保护文化的多样性、鲜活性和文化生态平衡才是最根本的目的。从产业发展的逻辑上说,内容服务是数字化创新的最终目的和核心[31]。因此,首先在细化不同类別非遗项目的创新需求的前提下,需要兼顾文化的可利用价值和历史性表述价值,平衡非遗“本生态”和“衍生态”之间的关系,防范非遗文化内涵的“异化”风险。其次,资源在云端的高度开放和共享,对知识产权相关理论的研究提出了更高的要求。因此,当下迫切需要摆脱现行知识产权制度的范式依赖,构建符合非物质文化遗产性质的新型知识产权保护机制,为非遗数字化创新提供制度保障。

5 结语

在国家文化自信战略和创新驱动发展的新时期,非物质文化遗产与云技术的耦合与深化成为数字化保护工作发展的必然趋势。“非物质文化遗产云”通过基于云服务平台的协同创新模式的探索,着力解决目前非遗创新面临的资源共享和跨管理域的协同需求,使非遗数字化保护与传承工作以更加开放的姿态和有效的模式,并与政府、院校、科研、产业等多方面对接,形成协同创新的可持续发展的生态系统,促进非物质文化遗产在数字时代的“活化”。

参考文献:

[ 1 ] 《国家信息化发展战略纲要》政策解读.国新网 [EB/OL].(2016-07-28)[2002-04-15].http://www.scio.gov.cn/34473/34515/Document/1485534/1485534.htm.

[ 2 ] 黄永林.数字化背景下非物质文化遗产的保护与利用[J].文化遗产, 2015, 9(1):1-10,157

[ 3 ]张兆林,齐如林,束华娜.非物质文化遗产保护领域社会力量研究[M].北京:中国社会科学出版社, 2017:37-41. 2017年度中国非物质文化遗产保护发展研究报告.

[ 4 ]罗微,张勍倩.[EB/OL].http://www.ihchina.cn/8/56597.html, 2018-9-05.

[ 5 ]中共中央办公厅 国务院办公厅印发《国家信息化发展战略纲要》.中国政府网 [EB/OL].http://www.gov.cn/gongbao/content/2016/content_5100032.htm,

[ 6 ] 陈劲,阳银娟.协同创新的理论基础与内涵[J].科学学研究,2012,30(2):161-164.

[ 7 ] 何郁冰.产学研协同创新的理论模式[J].科学学研究,2012,30(2):165-174.

[ 8 ] 王英俊,丁堃.官产学研型虚拟研发组织的结构模式及管理对策[J].科学学与科学技术管理,2004, 25(4):41-43.

[ 9 ]万兆彬.基于协同创新的少数民族非物质文化遗产传承人培养模式研究[J].青海民族研究,2017,28(2):71-75.

[10] 吴庆涛,郑瑞娟,张明川.云服务资源管理方法与技术[M].北京:科学出版社,2018:16-18.

[11] 赵国栋.数字生态论[M].杭州:浙江人民出版社,2018:7-8.

[12] 张亚明,刘海鸥.协同创新驱动下的云计算行业服务框架--以设计服务云为例[J].科技进步与对策, 2014,31(6):63-68.

[13]熊励,周璇,金晓玲,等.基于云服务的数字内容产业协同创新与创新绩效实证研究[J].科技进步与对策,2014,31(2):58-65.

[14] 谭浩,李文良,何人可,等.面向设计教育的产学研协同创新的云服务平台设计研究[J].包装工程, 2017,38(24):1-5.

[15]刘向红.基于用户协作的非物质文化遗产数字资源分类模式研究[J].现代情报,2017,37(3):21-25.

[16] 宋俊华.文化生产与非物质文化遗产生产性保护[J].文化遗产,2012,6(1):1-5.

[17]张敏,邓胜利.面向协同创新的公共信息服务平台构建[J].情报理论与实践,2008,31(3):382-385.

[18] 宋俊华,王开桃.非物质文化遗产保护研究[M].广州:中山大学出版社,2013:152-155.

[19] 张怀南,杨成.我国云计算教育应用的研究综述[J].中国远程教育(综合版),2013,38(1):20-26.

[20] 苑利,顾军.非物质文化遗产学[M].北京:高等教育出版社,2018:142-143.

[21] 董元發,郭钢,杜轩.网上网下相结合的云设计服务模式与平台体系架构研究[J].现代制造工程, 2016,40(1):53-60.

[22] 达妮莎,王爱玲.大数据环境中非物质文化遗产的信息分析[J].大连理工大学学报社会科学版,2015,36(4):132-136.

[23] 汪欣.中国非物质文化遗产保护十年(2003-2013)[M].北京:知识产权出版社,2015:15-18

[24] 姚建明.基于Internet的虚拟产品开发在大规模定制生产方式中的应用[J].科技管理研究,2005,25(4):26-28.

[25]张丽莉.上海高校承办文化部、教育部“中国非遗传承人群研修研习培训计划”的教学模式与发展趋势—以上海大学为例[C].上海:上海非物质文化遗产发展报告.上海人民出版社,2018:25-36.

[26]卢杰,李昱,项佳佳.非物质文化遗产濒危评价及数字化保护研究[M].武汉:华中科技大学出版社,2018:191.

[27] 何华湘.数字文化遗产网络传播的动机、途径与效果[C].上海:上海非物质文化遗产发展报告.上海人民出版社, 2018:115-128.

[28] 李卫东,彭静,张昆.云生态:云传播的媒介生态变革[J].新闻与写作,2018,35(1):44-50.

[29] 蓝剑平.我国社会协同治理的主体障碍及解决路径[J].中共福建省委党校学报,2018,41(12):71-75.

[30]杨莉.非物质文化遗产信息化建设的现状及对策—基于对昆曲信息化建设的调研[J].图书情报工作,2011,55(11):108-111.

[31]黄永林,谈国新.中国非物质文化遗产数字化保护与开发研究[J].华中师范大学学报(人文社会科学版),2012,51(2):49-55.