辽宁朝阳市水泉辽代M5~M7发掘简报

朝阳市龙城区博物馆

内容提要:2016年6~9月,辽宁省朝阳市龙城区博物馆在龙城区七道泉子镇水泉村西山果园抢救性发掘清理了13座辽代墓葬,出土了刘知新三兄弟的墓志,知此处是辽代晚期刘氏的家族墓地。其中M5~M7出土了精美的随葬品及壁画,为研究辽代晚期的丧葬习俗和历史又增添了宝贵资料。

水泉辽代墓地位于朝阳市龙城区七道泉子镇水泉村西北约0.7千米的一片低矮丘陵的西山果园南坡。东距朝阳市区约7千米,背倚大青山余脉马山山脉,左右两侧为由西向东的狭长丘陵冲积沟,南约2.5千米为水泉敖包山,北约1千米为G25和G16高速公路交会处(图1)。墓地所在的丘陵低矮舒缓、植被丰厚,栽植着大片的大扁杏树及枣树。

图1 水泉墓地位置示意图

2016年5月末该墓地被盗掘。6月上旬朝阳市龙城区博物馆对墓地进行了抢救性清理,共清理墓葬13座,依其发掘清理先后,编号为M1~M13(图2)。出土了刘知新(M1)、刘知微(M2)、刘知古(M10)三兄弟的墓志。M5~M7出土了精美的壁画及随葬品,现将M5~M7三座墓葬的发掘情况简述如下。

图2 墓葬分布示意图

一、五号墓

(一)墓葬形制、葬具、人骨

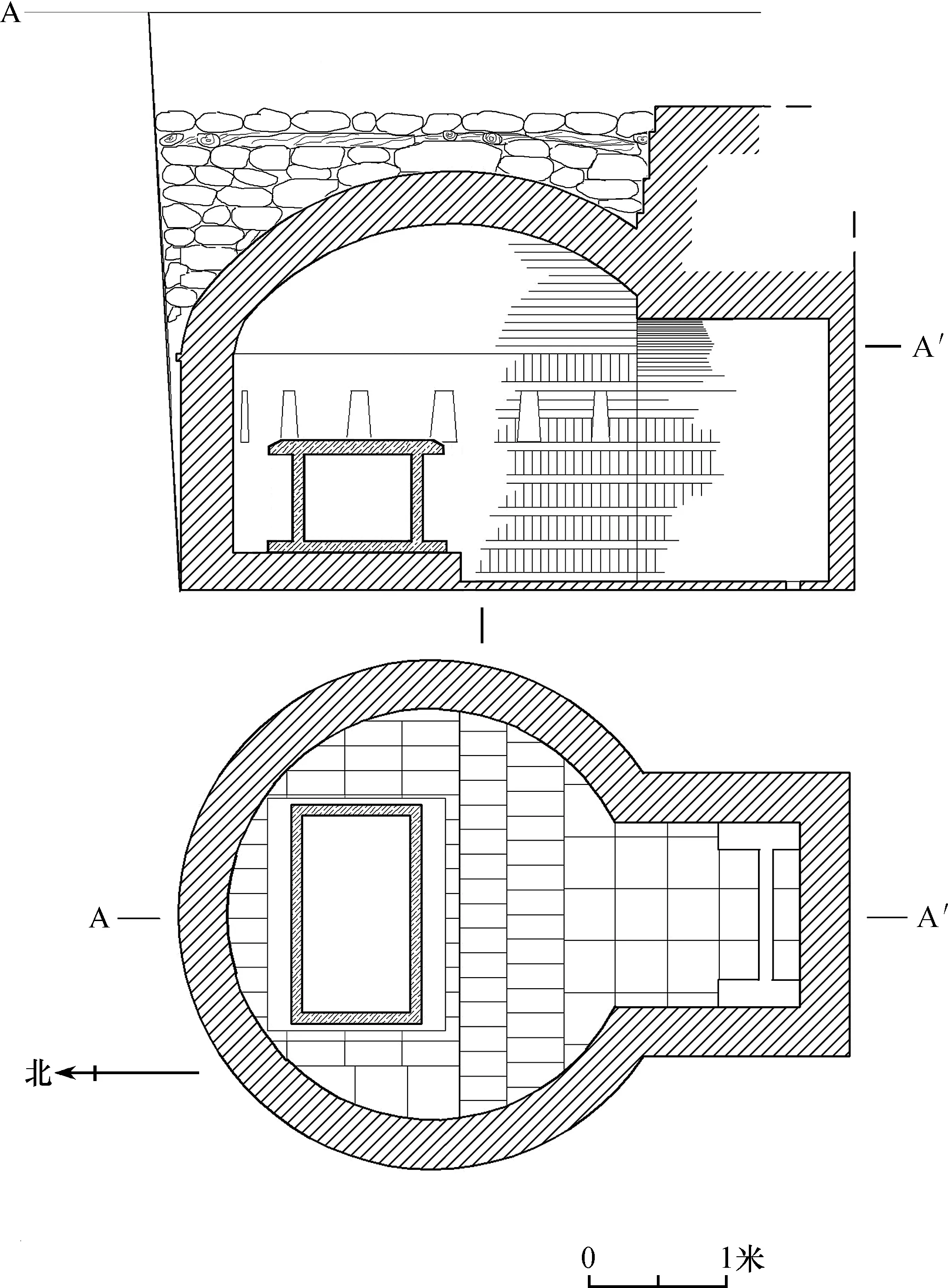

M5东北20米为M1(刘知新墓)。墓圹在基岩上开凿而成,砖筑圆形单室墓,由墓道、墓门、甬道、墓室四部分组成,墓向205°(图3)。

墓道:位于甬道南端,平面呈梯形,阶梯式,共12级台阶,斜壁,未经修整,上口宽0.68、下口宽2.1米,台阶宽0.3~0.67、高0.06~0.3米,全长8.7米。

墓门:为仿木结构门楼式建筑,残高2.86、宽2.1米,中间开券门,门洞高2.07、宽1.4米。门洞上方单砖平砌普柏枋,枋上承托两朵斗拱,斗拱残损,仅保留栌斗、泥道拱、散斗和劈竹昂,斗拱以上部分不存。券门左右上角及拱眼壁内绘有壁画。门洞内0.15米处用条砖封堵(图4;图版一,2)。

甬道:南接墓门,北通墓室,平面为长方形,宽1.4、进深1.48、高2.07米。两侧立壁由七组“一丁一顺”形式砖砌,高1.6米,顶部以单砖起拱。顶部和立壁均白灰抹面,立壁绘有壁画。甬道立壁砖顶部留有凹槽,高23、宽15、深2厘米,地面有安置门槛的沟槽,此处应有木质墓门,现仅残存一些朽木块。地面以条砖铺设。

图3 M5平、剖面图

墓室:平面为圆形,直径3米,墓底铺青砖,北部砌有长方形棺床,长1.74、宽1.15、高0.17米。墓室立壁高1.25米,白灰抹面,绘有壁画,脱落严重,砌法与甬道立壁相同。立壁顶部为普柏枋,枋上承托6朵斗拱。斗拱由栌斗、劈竹昂、泥道拱、慢拱、散斗和替木组成。斗拱以上开始发券形成穹隆顶。墓顶内部白灰抹面。外部砖缝以楔形砖条塞堵,于中部向外反叠涩一层砖,出檐一周,然后叠涩内收,至第七层处遭到破坏,缺失不存(图版一,3)。

石棺:顺置于棺床上,石质,由6块青砂岩石板组成,因被破坏,仅保留两侧面、后部和底部石板,并被移位。

人骨:火化。由于该墓被多次盗掘,仅在石棺底板上见有零星的骨灰。

图4 M5墓门立面图

(二)壁画

墓门壁画:门顶两侧与普柏枋之间以墨线绘祥云两朵,内施橘红色彩。拱眼壁内以墨线绘莲花,两侧绘祥云,内施橘红色彩。斗拱构件边缘,以墨线勾边,内施橘红色彩。劈竹昂通身施橘红色彩。

甬道壁画:东壁残存一朵橘红色莲花,以墨线勾勒边线。西壁残存两朵莲花,均为墨线勾勒,其中一朵内施蓝彩,一朵内施橘红彩,仅存五分之一。

墓室壁画:壁画脱落严重,从残存壁画看,拱眼壁内绘有壁画,墓室立壁绘有壁画。拱眼壁仅东南一面能辨认出为牡丹图案。墓室立壁普柏坊下绘一周垂帐纹,先以墨线画出边界,墨线间画橘红色竖条纹。垂帐下对应斗拱处绘褐色立柱至墓底,共6个,将墓室立壁壁画分为7个部分,仅东南侧部分能够辨认,其余无法辨出。第一部分(东南壁)可见一侍者。侍者髡发,两鬓黑发下垂向后飘逸,目视前方,圆脸、高鼻、闭口,身着圆领长袍,腰系橘黄色丝带,双手托渣斗,整个人物均以墨线勾勒。隔褐色立柱为第二部分,绘一条状案几,案几四腿,板面四边框内嵌整板。案上摆扣碗四层,正面可见下数第一层4碗、第二层3碗、第三层2碗、第四层1碗,扣碗的左侧置有2件执壶、1件海棠花式盘。案几后面站立一髡发侍者,侍者头部略向其左侧扭,目视前方,双手端一大盆,身着淡蓝色圆领长袍,衣纹流畅,案几下露出双足,足穿黑色尖顶靴(图5;图版一,1)。

图5 M5墓室东南侧壁画

(三)出土遗物

由于墓葬多次遭到盗扰,仅出土一枚铜镜。

铜镜 M5∶1,圆形。素面。背部中央置一桥形纽,锈蚀。直径15、缘宽0.5、厚0.2、纽高0.5厘米(图6,1)。

二、六号墓

(一)墓葬形制、葬具、人骨

M6东8米为M5。墓圹在基岩上开凿而成,砖筑八边单室墓,由墓道、墓门、甬道、墓室四部分组成,方向175°(图7)。

墓道:平面呈梯形,阶梯式,共有台阶8级,斜壁,未经修整,上口宽0.6、下口宽1.2米,全长7.4米。

墓门:现已无存,宽1.2米。地面残留部分滴水、板瓦等建筑构件。

甬道:南接墓门,北通墓室,平面为长方形,长0.8、宽1.2米。两壁有立式凹槽,应是安装木质门框所用。

图6 墓葬出土器物

墓室:平面为八边形,东西长3.1、南北宽3.1米,立壁高1.26米。墓壁以“一丁一顺”形式砖砌,白灰抹面,绘有壁画。墓顶塌落,仅北壁及靠近甬道处残存3层起券砖。墓底以方砖铺设,铺设规整(图版二,5)。墓室后半部以两层平砖砌筑长方形棺床,棺床长1.35、宽0.86、高0.13米,上置石棺。

石棺:以整块黄砂岩雕凿而成,长1.33、宽0.86、高0.68米,石棺内外立面刻斜线。石棺盖亦以黄砂岩雕成,盝顶式,素面,长1.33、宽0.86、厚0.09米,正面两角被凿掉。

人骨:火化。置于石棺底部,由于该墓多次盗掘,骨灰已失原位。

图7 M6平、剖面图

(二)壁画

墨线勾勒,极少部分残存彩绘。前部保存较好,后部坍塌脱落。画中绘一车、一马及五个人物。车为直辕、高轮大车。车轮宽辐,有轮辐20根。车辕在左,车厢在右。车辕略前屈下倾,前辕上有斜支的凉棚。车厢内坐女主人,发髻高耸,神情庄肃,目视前方,伸手欲下车状。车厢旁站立一侍女,束发高髻,面部表情虔诚,目视前方。身着长裙,裙下露双足尖儿,双手于胸前托一圆形食盒,左手在下,右手在上。侍女前绘一男侍,男侍睁圆眼、高鼻、口微张,目视车厢内女主人,神情虔诚。身着长袍,腰系丝带,袍下露双脚,脚穿高筒靴,身体前倾,伸出双臂,张开双手,做接扶车厢内女主人状。最左边绘一站立侍女,头略前倾,束发高髻,髻插一钗,高鼻,小口,柳眉杏眼,目视车厢,表情凝重。身着曳地宽领长裙,领内露有丝带,丝带下垂至腹部,长裙下摆处露出右腿,足穿黑色圆靴。双臂前屈,双手置于胸前执一圆形铜镜,左手握镜缘,右手握镜钮。车轮旁跪坐一光头驾车人,头前倾,右手握住食物送入口中,左手牵马的缰绳置于左膝上,缰绳于膝前弯折成椭圆状。驾车人后绘一跪卧马,仅存颈部、头部、前腿(图8;图版二,1、2)。

墓道东壁壁画保存不好,依稀可辨出一马、马后四个站立人物及马前一人物,大部分漫漶不清。仅见人物的长袍、手、足等。似为出行图(图9;图版二,3)。

墓室东南壁,前置一矮方桌,桌上放置两鸡腿瓶,形制相同,为小口、束颈、鼓腹。桌左右两侧各有一站立人物,仅见一脚。桌后侧为一四条腿高桌。

墓室东壁绘一组人物,拱手持笏板,似为官员迎接图,仅隐约见有头部、长袍,头部戴帽。

(三)出土遗物

由于墓葬多次遭到盗扰,墓室内零乱,出土瓷器、陶器及铁器,共8件。

图8 M6墓道西壁壁画

图9 M6墓道东壁壁画

白瓷花口大盘 2件。形制相同,大小有别。六花口,斜腹壁,圈足。内外施白釉,外部施釉未及底,内底有一圈(10个)椭圆形支钉痕,大小不均。M6∶1,口径20.2、足径7.4、高4.4厘米(图6,2)。M6∶2,口径19.7、足径7.8、高4.5厘米。

青白瓷盏 M6∶3,敞口,尖唇,深弧腹,高圈足。通体施青白釉,底无釉,内底有一球状凸起,圈足处釉色较深。口径9.8、足径2.8、高5.5、圈足高1.1厘米(图6,3;图版二,4)。

三彩陶砚 M6∶4,圆形。上面为菱叶形砚池,饰有花纹,其外饰花卉,腹壁饰有八朵宝相花,施黄、绿、白三色釉,釉色脱落严重。直径20.3、通高7.8厘米(图10)。

三彩方盘 M6∶5,盘四方花口,口微敞,斜直壁,平底。盘内四立壁均分饰两开光,每开光内饰花卉一朵,花卉两侧饰对称卷云纹,盘内底四角饰叶纹,底心模印团菊一朵。盘内施黄、绿、白三色釉,盘外壁施绿釉,底无釉。口边长12.5、底部边长7.5、高2.5厘米(图11)。

图10 三彩陶砚(M6∶4)

图11 三彩方盘(M6∶5)

灰陶盆 M6∶6,泥质灰陶。平沿,深斜腹,平底。口径42、高37、底径25厘米。

铁门钉 M6∶7,多个,大小、形制相同,锈蚀严重。圆帽,微鼓,钉身呈四棱锥状。大钉:通长11.6、钉帽直径6厘米(图14,1)。

铁钥匙 M6∶8,1件。锈蚀严重。长22.5、厚0.5~2厘米(图14,2)。

三、七号墓

(一)墓葬形制、葬具、人骨

M7北35米为M6。砖筑圆形单室墓,由墓道、墓门、甬道、墓室四部分组成,方向为188°(图12)。

墓道:未清理。

墓门:顶部砌筑额墙,因墓道未清理,仅见额墙后侧,以13层沟纹砖平铺直砌,高0.85米。门洞宽1.3、高1.85米,自1.35米起券顶。墓门内侧地面有一安置门槛的凹槽,此处原应有木门,现朽烂不存。墓门下部用方砖斜插封堵,上部用石块封堵。

甬道:南接墓门,北通墓室,平面为长方形,进深1.37、宽1.3、高1.85米。两侧立壁砌筑规整,由五组“一丁一顺”和四层平砖形式砌筑,高1.35米,直立壁上逐层内收起券拱。

墓室:平面为圆形,直径2.98米。墓壁砌法由五组“一丁一顺”和四层平砖一层立砖砌筑而成。四层平砖上沿墓壁一周砌筑12个梯形龛,龛高33、上宽13、下宽16、进深16厘米。立壁之上叠涩内收成穹隆顶。墓壁白灰抹面,大部分脱落。墓底以方砖铺设,后半部由三层顺砖砌筑棺床,棺床长2.98、宽1.7、高0.2米。棺床上顺置一长方形石棺。墓顶封护措施共有四层,自上而下依次为:第一层为碎石块和花土形成的夯土层,第二层由堆积的50余块硕大石块组成,第三层由交叉排列的槐树原木组成,原木大部分已朽,仅余8根朽木芯,第四层由100余块较大的石块铺设形成。

图12 M7平、剖面图

石棺:保存较好,仅棺盖的西南角被砸掉。石棺为青砂岩质,由盖板、两侧板、前后板和底板组成。棺盖板长1.7、宽1.26、厚0.11米。石棺长1.6、宽0.95、高0.64米。底板与盖板都有凹槽,与四壁相接(图版三,5)。

石棺所刻四神图案及棺盖莲花图案均为剔地阴刻(图版三,1~4、6)。

棺盖为盝顶式,四刹素面。顶部刻莲花图案,四周刻忍冬纹(图13,1)。

西侧板刻朱雀展翅立于门楼脊之上。门楼方形,双开式,中有门锁。楼顶部歇山式。门两侧各有立侍一人,方圆脸,眉目清秀,形态相似,均着束腰开领长袍,足穿靴,双手合拢置于胸前,神态虔诚,头戴幞头,侍者两侧刻牡丹花纹(图13,4)。

东侧板刻玄武图案,神态细腻逼真,两侧刻牡丹花纹(图13,5)。

南侧板刻青龙图案,青龙昂首,双目圆睁,龙口大张,上唇翘起,长舌伸于口外,头上有似羊的双面小耳,后脑的毛发向后飘逸。张嘴伸舌,牙齿锐利,形象勇武威猛,全身腾空跃起做奔腾状,四足踏云如行云流水(图13,2)。

北侧板刻白虎图案,昂首,虎目圆睁,张口露齿,鬓毛向后飘逸,四足踏祥云飞腾于云朵之上(图13,3)。

图13 M7石棺图

人骨:火化。置于石棺底板上,骨灰基本处于原位,保存较好。

(二)出土遗物

由于墓葬盗扰严重,仅出土瓷器、陶器及铁器,共10件。

白瓷花口大碗 2件。M7∶1、M7∶2,形制相同,大小略有差异。M7∶1,五曲花口,敞口,斜腹壁,圈足,外底部有一刻划圆形,器薄。通体施白釉,釉色均匀莹亮。口径22、足径8.1、高7.5厘米(图6,4)。

白瓷大碗 1件。M7∶3,敞口,斜腹壁,圈足。有明显轮制痕迹,器薄。通体施白釉,釉色莹亮。口径21.3、足径6.9、高7.7厘米(图6,5)。

陶盏托 1件。M7∶4,泥质黑陶。圆形,盘中间竖起圆柱,空心,高圈足。口径10、足径3.5、通高4.3厘米(图6,6)。

陶盘 1件。M7∶5,泥质黑陶。宽平沿,沿边翘起,浅腹,平底,圈足。口径12.9、足径5.6、高3.5厘米(图6,7)。

三足陶盘 1件。M7∶6,泥质黑陶。平沿,沿边凸起,沿上置8个乳钉,浅腹,平底,置三足。口径11.5、高5、足径5厘米(图6,8)。

三足陶碗 1件。M7∶7,泥质黑陶。敛口,弧腹,一侧有流,平底,底置三足。口径10.3、高6、足径9厘米(图6,9)。

花形盘带座铁器 2件。M7∶8、M7∶9,均残,锈蚀严重,大小、形制相同。由花形圆盘和鼓形底座两部分组合而成,通高7.9厘米。圆盘为八曲连弧,盘底镂圆形孔,盘口径13.3、镂孔径4.8、厚0.1厘米;底座由铁片围成上大下小中间略鼓的圆桶,上部平均分布三个镂孔,底座口径4.8、底径4、厚0.08厘米(图14,3)。

铁包片 1件。M7∶10,残,锈蚀严重。由梯形铁片制成,尾部呈圆形,内侧分布5个铁钉,残留有木屑。残长24.5、高8~3.5、厚0.15厘米(图14,4)。

铁门钉 M7∶11,多个,大小不一,形制相同,锈蚀严重。圆帽,微鼓,钉身呈四棱锥状。通长8~12、帽径4~5.8厘米(图14,5)。

图14 墓葬出土器物图

四、结 语

(1)此次发掘的13座墓葬经历过多次盗掘,均遭到不同程度的破坏。值得庆幸的是M1、M2、M10出土了辽道宗寿昌五年(1099)的《刘知新墓志》、大安三年(1087)的《刘知微墓志》、寿昌三年(1097)的《刘知古墓志》1李道新:《辽代刘知新三兄弟墓志考释》,《辽金历史与考古》(第八辑),科学出版社,2017年,第299~305页。。据墓志记载,刘氏的郡望为彭城,后迁居洛州,圣宗时期徙居柳城(今朝阳)。刘知新三兄弟墓志的出土为我们确定墓葬的年代提供了确凿的证据。M5~M7三座墓葬虽没出土明确纪年的遗物,但其建筑材料、形制、风格等与M1、M2、M10有许多相似之处,且与其同出一地,相对距离也较近。因此,我们认定这三座墓葬同属一个时期,此地即为刘氏家族的祖茔地。

(2)M5、M7为砖筑圆形单室墓、M6为砖筑八边形单室墓,墓门均为仿木结构门楼式建筑,墓顶均采取了封护措施。M5券顶上又加了一层券顶,形成了双券顶。M5、M6有比较精美的壁画。M7的葬具为雕刻精致的四神石棺。因此我们可以推测,三座墓葬的主人家境富裕或有一定的社会地位。

(3)辽代壁画墓在辽墓中占有重要地位,壁画内容丰富,多是北方游牧民族生产、生活、风情、习俗等题材。人物画是辽墓的主要题材,表现集体出行、围猎、归来、宴饮、伎乐等内容。人物像中有契丹骑士、契丹男子、契丹妇女、汉人男性、汉人女性、童子、官吏、奴仆等身份不同的人物。生动地再现了辽代社会各种不同人物的特点和风貌。如叶茂台辽萧义墓2温丽和:《辽宁法库县叶茂台辽萧义墓》,《考古》1989年第4期。的墓道东西两壁绘有出行、归来图,墓门两侧绘有献食、相迎图。关山辽墓四号墓3辽宁省文物考古研究所:《关山辽墓》,文物出版社,2011年。在墓道、墓门正面、过洞、天井都绘有壁画。M5、M6的壁画虽然残缺不全,但从内容上看,有侍宴图、出行图、归来图、迎接图,所绘人物有汉人,也有契丹人。为我们研究辽代艺术和北方游牧民族的生活习俗提供了实物资料。

(4)四神与五行有关,其图像最早出现在战国时期,原为军阵中不同方位部队旗帜的标志,王莽时迷信谶纬,以四神图像印于瓦当,用于长安城四门。从魏晋南北朝开始,四神的图像由器物转入墓葬的壁画中,并以雕刻的形式出现在石棺上。四神题材的图像首先是在中原汉族地区使用,隋唐时期影响到东北少数民族地区,才在契丹上层贵族中发展起来。朝阳耶律延宁墓4辽宁省博物馆文物队:《辽代耶律延宁墓发掘简报》,《文物》1980年第7期。、耿延毅墓5朱子方、徐基:《辽宁朝阳姑营子辽耿氏墓发掘报告》,《考古学集刊》(第3集),中国社会科学出版社,1983年。、赵为幹墓6邓宝学、孙国平、李宇峰:《辽宁朝阳辽赵氏族墓》,《文物》1983年第9期。、北票扣卜营子一号墓7辽宁朝阳地区博物馆:《北票扣卜营子辽墓发掘简报》,《文物资料丛刊》(第2辑),文物出版社,1978年。、平泉秦晋国大长公主墓8郑绍宗:《契丹秦晋国大长公主墓志铭》,《考古》1962年第8期。、法库叶茂台七号墓9温丽和:《辽宁省法库叶茂台出土契丹铜丝网罩》,《文物》 1981年第12期。的石棺上都刻有四神图。M7出土的四神石棺比较精致,它的发现为研究辽代的埋葬习俗、社会经济、文化、艺术水平提供了新的资料。