观演结合戏剧形态下的舞台灯光

安娜

〔摘 要〕观演关系的三要素,即演员、观众、空间,是构成戏剧的必要条件,戏剧演出就是建立在如何处理观演关系之上的。三者互为条件,相辅相成。舞台灯光作为戏剧演出中重要的一环,如何营造空间,权衡好舞台灯光与观演之间的关系是一个永久的课题。随着戏剧的蓬勃发展,灯光已步入光景时代,观演关系也由观演分离逐步发展为观演结合。

〔关键词〕观演结合;光景时代;开放式演出空间

当代戏剧的发展,可以说是由观演关系的变化所带动的。这些变化很大一部分原因得益于演出和观赏空间的变化,而演出空间的变化由封闭的镜框式舞台发展转变为开放式舞台以及实景式的演出空间,其观演空间形态与观演关系都发生了很大的变化。我们能看到不同时期戏剧呈现的演出空间与观演关系的巨大不同,而作为联系观演关系的纽带,营造观演空间与戏剧气氛的舞台灯光,其手段与作用也在相应不断地发展变化。

现代舞台灯光经过逐步发展与创新,已步入了光景时代,“走向光景时代”命题具有双重含义:其一是当代舞台灯光以光的可视图像产生的“光景效果”;其二是当代舞台灯光艺术照明发展的“时代”光景。随着当代演出的不同形式、演出空间多样性的构成,舞台灯光也表现得异常活跃,进入了一个多元化的艺术格局之中。

一、环境戏剧

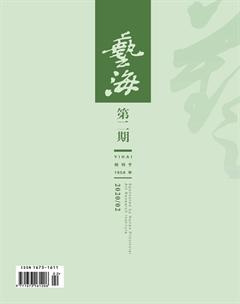

环境戏剧这一术语的诞生来自理查·谢克纳发表的《环境戏剧六原则》,但早在20世纪60年代,阿兰·卡普罗在其著作《装配件、环境和机遇剧》中就早已提出“环境的戏剧”这一概念。理查·谢克纳认为就表演而言,环境就是行动发生的地方。戏剧中的演出行动不应被局限于“舞台”,它可以在观众席,在化妆间,在服装间,在办公室,在售票处,在门厅,甚至在厕所以及交通工具上,可以发展到更为广阔的空间当中去。这些建筑和平常可见的场所都可以构成戏剧演出的表演空间。这种新型的演出方式也对新的演出空间及演出艺术照明提出了新的要求,那就是打破舞台和观众厅之间的相互分割和屏障,使观众和演员之间相互融合,成为一种方便彼此进行交流和互动的新型观演空间。实际上,按照谢克纳的环境戏剧专有名词英文原文environmental theatre字面理解,环境戏剧也可以理解为是一种环境剧场。作为联系观众与演出之间的纽带,舞台灯光也必须打破传统的镜框式舞台光位及布光法则,去探索、寻求一种能适应新的演出环境、观演关系的舞台灯光表现模式。例如,在中戏老校区小花园中出演的《罗慕路斯大帝》就是一出环境戏剧。教学楼和办公楼的出入口就是上场门和下场门,小花园就是表演区,观众席设立在花园与教学楼之间的过道中。灯位的设置必须依据现场条件搭建,或设置于教学楼和办公楼内外,或就地取材利用小花园的钢棚架作为灯架安装面光,个别特殊灯位则另外搭建钢管灯架安装灯具。

在灯具的选择上也要因地制宜。小花园的葡萄钢架由于高度略低,普通常规灯具灯体过大不适合使用,所以在这次演出中我们选择使用小型聚光灯作为面光灯具钩挂在钢架上。在布光方式上选择纵向交叉布光,这样就解决了演区空间过窄的面光设置问题(见图1)。

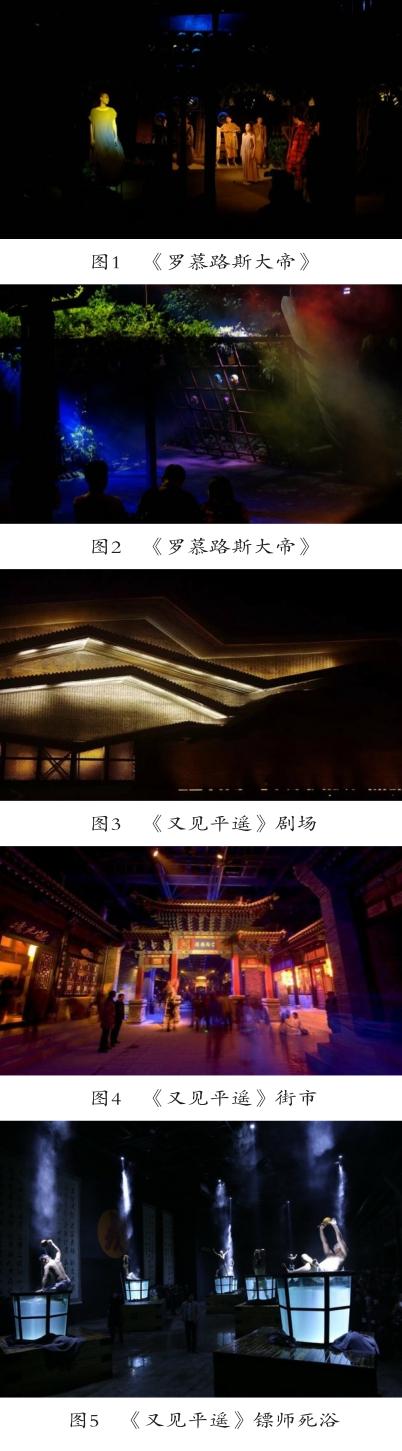

灯光穿过小花园葡萄钢架上的花藤,斑驳的树影投射在演区。树枝随风晃动时,树影也在摇曳生姿,与整个表演环境相映成趣。在环境戏剧中的灯光偶尔会遇上无心插柳柳成荫的状况,与建筑和环境相促相成,灵动又充满生机(见图2)。

教学楼和办公楼既是环境背景,也是表演区。对楼体外墙照明的灯具选择使用LED条灯,这样出来的泛光光质较柔和,可将建筑墙面均匀打亮并方便染色,现场演出效果别具一格,很有特色,观众的参与热情高涨。

自从观演关系从传统的观演分离逐渐走向观演结合以来,观众和演员不再是站在泾渭分明的两端互不相干,观众对于戏剧不再是被动的隔离的接受,而是主动地积极地参与,这在观众心理上也会产生一种整体的相互交融和利于沟通。由此,演出的形式逐渐转变为观众和演员共同参与、共同感受、共同领悟,最终触发并完成了集体创作的心理体验。这种全新的观演模式将戏剧创作者的目光从舞台空间拓展到了整个戏剧空间,所有的剧场(包括非剧场)空间都可为演出所用,戏剧从狭小的镜框式舞台挣脱出来,大大拉近了与观众的距离。舞美设计者的理念也可以更加天马行空起来,对于灯光设计来说,如何形成与戏剧环境相融合的艺术语汇就显得尤为重要,这种演出的灯光设计更具挑战性。

二、浸没式戏剧

浸没式戏剧是环境戏剧的延伸。它打破了“传统”戏剧的观演模式,一般会根据戏剧内容修建独立而符合整体戏剧情境的专属剧场,以便于还原事件发生的真实情境并对故事情节进行合理展开。观众可以自主选择观看路线,从进入剧场的一瞬间就萦绕在特定的剧情之中,使其沉浸在演出空间和规定情境里,仿佛自己也成为故事中的一员。

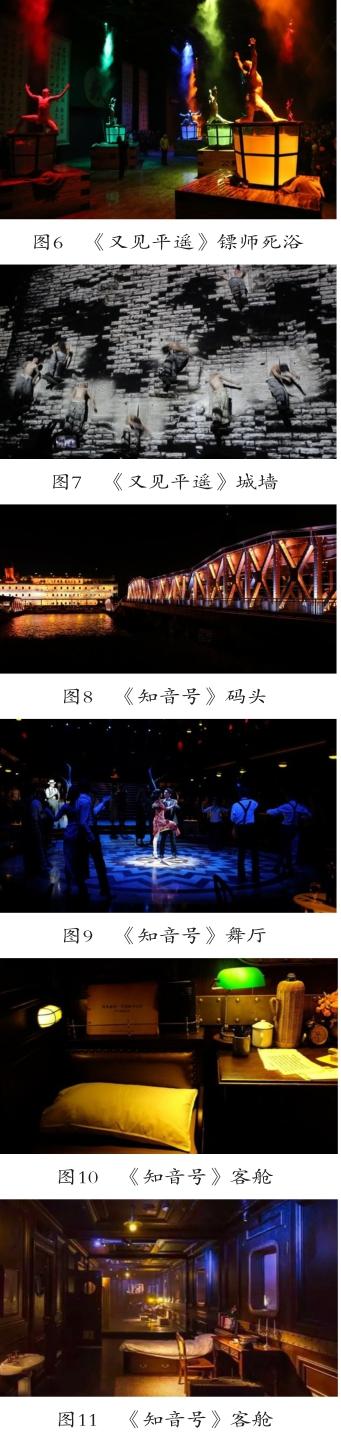

以室内情景体验剧《又见平遥》为例,整个剧场是以剧情发展为核心量体而裁的,整个剧场外观的设计灵感来源于古城连绵起伏的砖瓦屋面,预示着一幕幕、一波三折的人生大戏就即将在此拉开序幕。剧场建筑既包含着平遥古城的悠久历史,又符合现代人的简洁审美需求。古今人文、地理、环境完美结合,是一座包容性、韻律感都很强的建筑造型艺术(见图3)。而剧场建筑、布景整体还原了清末时期的平遥古城,内部也有着不同于传统剧场的空间分隔,总体分为A、B、C、D四个演区,包括镖局、街市、赵家大院、南门广场和最后的综合文化演绎区(见图4)。整个90分钟的演出时间里,观众需要步行穿越几个不同主题的空间,剧情随着观众的行动慢慢铺展开来。而观众在观赏的同时,也是剧情的亲历者和参与者。人们置身其中,仿佛穿越回到了150年前的平遥古城,这是一种前所未有的观演体验。

灯光对于戏剧环境与情绪的渲染也与传统剧场演出的灯光处理方法不尽相同,例如在镖师死浴这一场中,灯位的设置除了剧场顶部之外,在每个浴池的底部都装置了一台三合一电脑灯,穿过透明水缸的光束既通过水的折射变得柔和,光束灯的高色温高亮度又造成这一场景强烈的视觉冲击效果(见图5)。通过顶光和水缸底部光源的相互切换,色彩,光质,明暗等不同灯光变化,使得这一幕中镖师们誓死出征的戏剧情感得到了淋漓尽致的展现(见图6)。

在城墙场景中,是运用灯光投影与灯光色彩效果呈现完美结合的经典范例(见图7)。演员藏于巨大投影幕布之后,随着剧情的推进,投射于幕布上的城墙影像与现身于幕布机关之外的演员交相呼应,仿佛真是一个个思乡心切的镖师冤魂在风雨的城墙之上闪现舞动。灯光在此时要控制好光色、光质和明暗,用润物细无声的方式使观众察觉不到灯光的存在,配合投影、音效、音乐给观众以身临其境的视觉震撼,情感上也得到了升华。

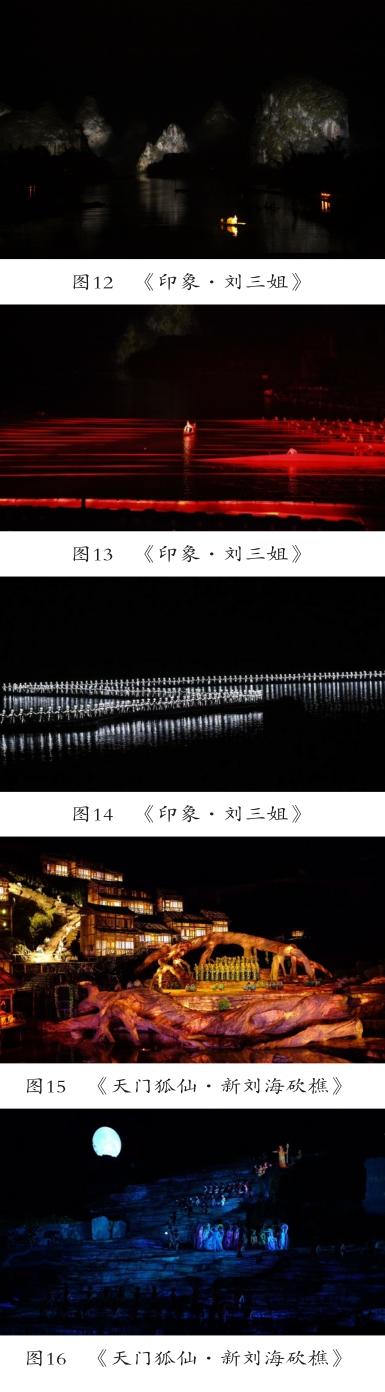

而在漂移式多维体验剧《知音号》中,演出空间设置至在游轮之上,全剧以二十世纪二三十年代的大武汉为背景,为此剧量身打造了一艘蒸汽游轮和一座大汉口码头(见图8)。轮渡码头就是检票口,观众从进入码头后就仿佛穿越回到了上个世纪初,观众更是可以穿着民国时期的服装与演员一同感受“知音”文化。还未登船,演出便已默默开始,码头上穿梭着报童和叫卖的小贩,手提皮箱西装革履的绅士悠闲地倚靠在路边,精致美丽的旗袍女郎静坐在长椅上。观众们也自发身着民国服饰盛装前来,恍惚之间你难以分辨出谁是演员,谁又是观众。《知音号》分为A、B、C三个登船口,不同的入口引向不同的观看路线,但观看内容是相同的。它有别于传统戏剧的观演方式,这里没有观众区和表演区,码头和轮船上的每一个角落都在默默展示着不可预知的故事,除了演员,观众也在演绎着自己的故事,甚至演员和观众之间彼此共同翻开了一页页崭新的故事篇章。

知音号船体全长120米,宽22米,高15米;共分上下三层,船内共计98个船舱。另有舞厅,咖啡厅,酒吧等表演区域(见图9)。为了还原那个年代的环境,各类灯光设备都需要巧妙隐藏,除了舞台上运用的常规灯具外,知音号上利用了其他发光或反光的介质,甚至不同的定制灯具。很多灯具外表符合年代特征,可同时具备舞美装饰和灯光照明的双重作用。例如舞厅这一场景,作为知音号上最为灯光辉煌的表演区,顶部巨大的圆形水晶吊灯既起到了装饰效果烘托整个戏剧环境的作用,同时又作为照明灯具真实还原了那个年代复古而又璀璨的灯红酒绿生活场景。舞厅上方还设置了小型定制摇头电脑灯和LED灯具,随着音乐变换动感的灯光效果,此时演员会随机邀请观众上台一起共舞,整个舞厅的氛围顿时活跃起来。

在三层船舱里,观众手持的戏票就是通往各自船舱的船票,票根上标有房间号码,在属于自己的客房里会偶遇邂逅其他相同房号的观众,在这个属于观众的自由时空里,将会由观赏者自己触发不同的戏剧感受。不同客舱内的道具摆设,都暗示着不同的角色线索。在舞美上,船内的道具摆件均是复制20世纪30年代的原物,有些甚至就是遗留至今的真品,随处可见的老物件可以帮助观众理解剧情,融入情境之中。在客舱灯具的选择上以LED泛光为主,光质柔和,低色温暖光源,光色、亮度,可以看出是经过反复推敲后精心营造的一种富有历史时代感的环境艺术(见图10)。

知音号运用了大量的影像呈现,在船舱、走廊内的隔断使用了大量固定或内嵌式的投影纱幕和投影机,使环境得以在真实与虚幻之间自由切换(见图11)。甚至船舱的舷窗上,都有影像投射。走廊内的一幕演出令人印象深刻,之前隐藏在各个房间内的演员被不知情的观众误以为一同看剧的室友,此时他们携乐器而出,载歌载舞,走廊内的纱幕被徐徐拉开,摄影师开始游走于人群中,将每个观众的笑颜拍摄下来并即时地投射在每个长廊纱幕之上,观众们真实地成为剧中的人物,彼此的距离被拉得更近,顿时沉浸在温馨美好的情绪之中。此时的灯光很好地配合着此刻整个环境基调,压低光亮度,但又起到了烘托整个环境氛围的作用。

在浸没式戏剧中,观众改变了原本只单纯是欣赏对象的传统观念,成为演出的参与者。虽然观众会由于民族、地域、社会阶层,个体心理等不同因素而产生不同的审美心理差异,在面对同一戏剧时会产生各自独立的不同反应,但在浸没式戏剧中,原有的审美心理定式在特定的构成空间中被打破,使现场参与的不可预知性更加强烈,观众更乐于与戏剧情境相互交融,在此过程中,创造集体心理体验的想法得以实现。在戏剧空间呈现上,沉浸式戏剧对真实环境的再现与再造是它的亮点之一,它对现实空间的模拟以及所营造出的真实感远远超越了已有的小剧场戏剧和传统大剧场戏剧。这种创新的戏剧形式为观众提供了颠覆常规的观演关系构成和戏剧审美体验平台。

三、实景演出

实景演出作为一种全新的观演形式,明显区别于其他形式的演出。在实景演出中,自然环境是相当重要的元素,对演出的表现起到了至关重要的作用。例如在《印象·刘三姐》中,阳朔的山和漓江的水,与当地的传统民族文化和地域歌舞演出交相呼应,展现在观众面前的是一副生动而又连绵的山水画卷。演出时,远处遥望的层峦叠嶂和近处的人物景物同时在灯光的照射下呈现在观众的视线里,山的倒影和演出布景紧密相连,这样独特的壮丽景观令观众感受到了深深的视觉震撼和心灵冲击(见图12)。

实景演出中的面光、侧光和逆光与传统舞台的投光角度相比有很大的差异。在实景演出中,侧光这一光位非常重要,侧光投光较干净并且有力度,可以使被投射物体具有强烈的雕塑感,合理使用可以更好地完成空间关系的处理和人物形象的塑造,并作为面光的补充。例如在《印象·刘三姐》演出中,几乎无法使用面光,因为灯光所形成的光雾对于远处的场景干扰非常大,这个光位的灯光效果会非常影响观众的观剧体验。而鉴于现今的技术条件很难达到演出要求的标准,实景演出中的逆光光位也很少使用。

在实景演出中由于表演规模过于庞大,对于灯位的设置并非易事。以《印象·刘三姐》为例,演区水面总面积达15万平方米,江面上共有15匹150米长的红绸,在如此大空间下,大体量景物布光异常困难,要求既要使水面光线分布均匀并且亮度足够,又要与环境灯光相融合并产生层次效果(见图13)。远景中的山峰距离观众席10公里,在表演时需要清晰可见; 位于中区表演的演员距离最前方观众席有120米,也需要能让观众看清表演。所以通常会使用大功率高亮度的灯具进行照明,有些甚至要打亮几百米之外的山景,此时,大功率探照灯可以满足这样的照明要求。除了常规灯具的运用之外,实景演出中常常会运用自发光灯具对人物进行照明或营造戏剧环境。在《印象·刘三姐》中,一百多名演员身着自发光服装手拉着手在渡桥上缓步行进,闪烁的服饰连成了一条绵延不绝的光带,悠悠漓江之上仿佛一道银河跃然而出(见图14)。

《天门狐仙·新刘海砍樵》位于张家界天门山大峡谷之中,主舞台仿佛一座横卧的古树搭建于溪谷之上,十余间土家木屋错落有致地依山而建,远处的梯田,水车,小桥与村寨遥相呼应,设置在木屋内的LED灯具渲染出万家灯火,在月色之中仿佛炊烟袅袅的人间仙境(见图15)。主舞台和侧舞台均采用可透光玻璃钢设计,从外部投光时,舞台的肌理如同层层山岩,厚重而充满质感。從内部向往投光时,舞台通透晶莹,色彩变幻多姿,营造出一种魔幻而瑰丽的情境。通过灯光效果的转换,戏剧环境也在现实人间和仙境幻象之间自由切换(见图16)。

实景演出以山水为剧场,舞台灯光以山水为画布,山水实景演出是人与上帝共同创造的,没有人,那片如画的山水将在烟雨中等待千年,山峰、水彩、烟雨、竹林是演出的基本元素。我们在捕捉自然界的精灵,我们在追求自然界的神奇魅力。实景演出一半是艺术工作者完成的,而另一半由我的造物主上帝来完成的,天人合一是我们的最终追求;同时也为艺术家们提供了更加广阔的创作空间。

通过以上环境戏剧、浸没式戏剧及实景演出等开放式空间样式的演出模式,我们可以看出,随着戏剧演出形式的演变,其演出空间构成、观演关系、观演习惯及观众审美取向都发生着巨大的变化。随着日新月异的高新科技设备与技术手段不断被引入到演出艺术创作中来。作为视觉形象的设计者,其思维观念、创作方法及表现手段也必须打破传统模式,不断接受和吸取新的戏剧思想、理念、表现形式并勇于创新,永立于时代潮流之上,去迎接戏剧舞台的春天。

(责任编辑:伍益中)

参考文献:

[1] 金长烈.舞台灯光[M],北京:机械工业出版社,2004.

[2] 王宇钢.舞台灯光设计[M],北京:文化艺术出版社,2012.