福雷两首大提琴奏鸣曲的全音阶技法

朱勤敬

〔摘 要〕加布里埃利.福雷(Gabriel Faure 1845-1924)在法國音乐史上举足轻重的巨匠,在艺术歌曲、室内乐、钢琴音乐等创作领域做出了卓越贡献。本文以福雷的两首大提琴奏鸣曲作为主要研究对象,通过对其所运用的全音阶元素进行具体的剖析和研究,从而阐释福雷独特的音乐语言和创作技法。

〔关键词〕全音阶;和声;福雷

加布里埃尔.福雷,法国作曲家、音乐家、教育家,是法国音乐史上浪漫主义向20世纪音乐过渡的代表人物。福雷尤其擅长小型体裁的创作,其中包含了艺术歌曲、钢琴作品、室内乐等,他早先的音乐作品中展现出了舒曼、肖邦等人为代表的浪漫主义式精致、优美的音乐风格,至后期则预示了以德彪西为首的印象主义乐派的特征,推动了法国音乐界从浪漫主义过渡到20世纪音乐的进程,并对拉威尔、法国六人团皆产生了重要的影响。

其中,创作于1917、1921年的两首大提琴奏鸣曲——《d小调第一大提琴钢琴奏鸣曲》op.109《g小调第二大提琴钢琴奏鸣曲》op.117(1921)是其艺术生涯中极具代表性的作品,象征了福雷个人创作风格的高度成熟,旋律的连续性、对于传统功能调性和声的革新运用、调式调性的混合交替以及声部间的线性运用,让其和声语汇变得愈发模糊、难以捉摸,而这种特质使得这两首作品在法国的室内乐作品中占据了重要地位。

福雷在这两部大提琴奏鸣曲中运用了大量的四音、五音列全音阶作为调式素材,全音阶虽为印象主义乐派的标志性特征,同时也是福雷中后期作品的惯用法之一,尤其在他的《g小调第二大提琴钢琴奏鸣曲》中对于这种音阶的运用更是屡见不鲜。由于其各音级之间均为大二度关系,这一独特的因素带来了与传统大小调体系、中古调式音阶截然不同的色彩效果。福雷最早将这种音阶应用于横向的声部进行中,显示出了全音阶的特点,但与印象乐派作品不同之处在于——他鲜少使用完整的全音阶音列,更没有将其作为作品的主要调式素材,而是仅在曲式的过渡乐段或乐句处稍加装饰,以谋求更加新颖、独特的音响。

一、第一大提琴奏鸣曲全音阶运用:

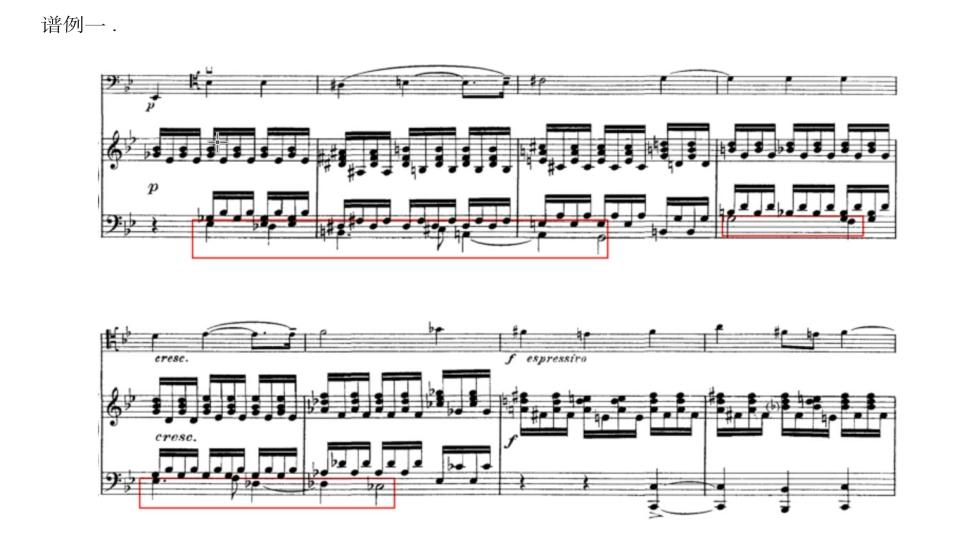

这一谱例选自第一大提琴奏鸣曲第二乐章,福雷将全音阶隐藏在低声部的旋律线条中,第1至第3小节构成了bE—bD—B—A—G,通过等音关系可得#D—#C—B—A—G,为下行级进的五全音列。在之后的三小节,作曲家以上大三度关系构成了新的一组五全音列,旋律排列为G—F—bE—bD—bC,在短短的六个小节中蕴藏了两条五全音列,并与上方大提琴声部的半音化旋律线条互相呼应。

上例为福雷《g小调第二大提琴奏鸣曲》第三乐章的片段,我们可以清晰地看到音阶在不同声部交替出现,首先第1至第3小节在主旋律声部出现了 bE—#C(=bD)—B—A组成的四全音列,紧随其后,第4至第6小节处钢琴伴奏的高声部,则将第1个四全音列作了高八度重复,在这之中低声部还蕴藏着另外一个四全音列——由A—G—F—bE的下行音阶所构成。第7至第12小节是先前音列(bE—#C—B—A)的增四度移位,音列材料为B—A—G—F。

福雷从以往的“纵向”转为“横向”写作观念,纵向的和声织体被通过精密安排、连绵的对位织体所取代,折射出文艺复兴时期对位技术的缩影,但他的和声语汇显然更为大胆、新颖,并且时常与高度的半音化手法相结合——这也是上述谱例所体现出的重要特征之所在。同时,福雷个人对于“线性”和声风格的不断尝试和创新也在此得到了淋漓尽致的展现。

二、第二大提琴奏鸣曲中的全音阶运用:

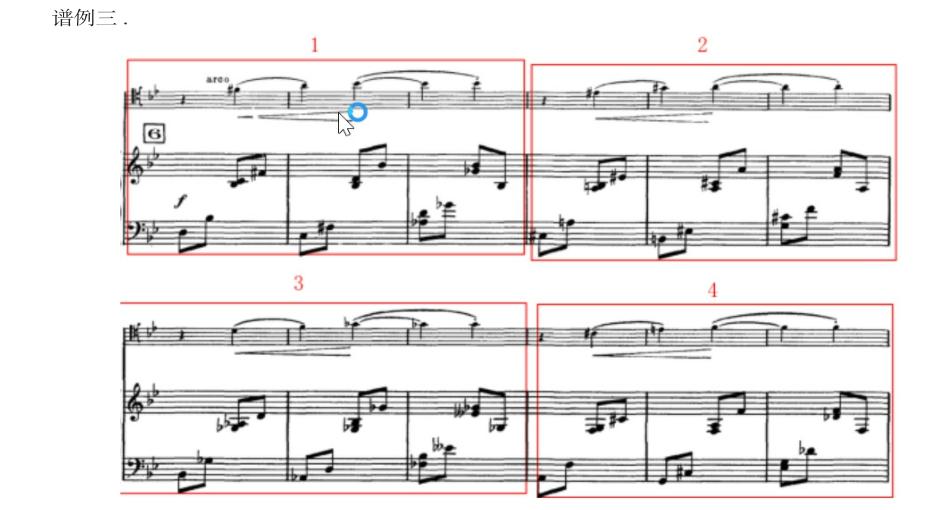

上例仍选自福雷第二大提琴奏鸣曲第二乐章的片段显然更为复杂化,也显示出福雷能够更加自如的运用全音阶素材。谱例中笔者标识出的方块1—4均以三小节为一组,值得注意的是,在这短短的12小节里集中体现出作曲家高度精练、多样化的创作手法——第一,采用了平行进行的手法,方块1—4依次作下二度的模进;第二,纵向增四、增二度正是来源于全音阶独特的音程关系,通过将方块中的和弦音进行排列可得四个不同的五全音列,方块1由bG—bA—bB—C—D组成;方块2为F—G—A—B—#C的五全音列;方块3则为D—bF—bG—bA—bB;最后的方块4由bD—bE—F—G—A—bB构成。由此也可以看出,福雷的全音阶思维开始由“横”向“纵”发展。至此并没有结束,通过仔细观察,若将全音列中所有的音整合在一起,正好为十二半音,令人不得不折服于这位伟大作曲家精湛而又高超的技巧!

如果说在福雷的第一大提琴奏鸣曲中仅以全音阶素材作为起到点缀音响色彩的作用,那在第二部大提琴奏鸣曲中他的实验性精神似乎有了进一步的升级,全音阶的使用频率愈来愈高,几乎充斥于末乐章的整个尾声部分,与纯净的中古调式旋律产生了强烈的色彩对比。

福雷在伴奏声部采用调式化和声配置手法,华彩伴奏音型,运用了大量原位和弦作上二度进行,极具色彩化,而和弦根音则在低声部组成了一条bB大调的旋律线条,这种自然音模进与巴赫常用的方式不谋而合,给人以舒展松弛之感,与高声部形成了六度外部框架,具有福雷式柔和、纯净的气质。第9至第13小节,为下行级进的bB大调旋律音阶,与前一乐句形成了平行大小调的对比,下方伴奏声部则为半音化的上行模进进行。发展至后半部分,由#C—#D—F—G—A—B组成的六全音列持续了四个小节,区区15个小节福雷将中期的半音化倾向、晚期稀疏的作品风格完美地融为一体。

结 语

综上所述,我们不难看出,在福雷的第一首大提琴奏鸣曲中全音阶的运用并不十分普遍,更多的是体现在横向的旋律进行中,与古朴的自然调式级传统大小调素材对比从而产生出更多色彩。而在第二首大提琴奏鸣曲中,福雷对于全音阶的运用有了进一步的突破,在第二、第三乐章乐曲的展开部分,大篇幅的全音阶片段结合以高度的半音线性化旋律,展现出福雷个人对于和声材料的实验及创新性精神,为后世——如拉威尔等年轻的作曲家提供了新的创作视野和素材。正如《加布里埃尔.福雷》一书的作者杰西卡.杜珅所言那般:“这些技法由他独特的棱镜折射后变了形,旋律的 ‘光线常被折到出人意料的方向,制造出一个调色盘,满是惊人而细腻的新色彩组合。”①

(责任编辑:牧鑫)

参考文献:

1.《二十世纪作曲家系列——加布里埃利.福雷》,杰西卡.杜珅著、杨宁译,上海音乐出版社。

2.《和声学教程》,桑桐,上海音乐出版社。

3.《福雷艺术歌曲和声技法初探》,林松源,中央音乐学院硕士论文,2008年4月。