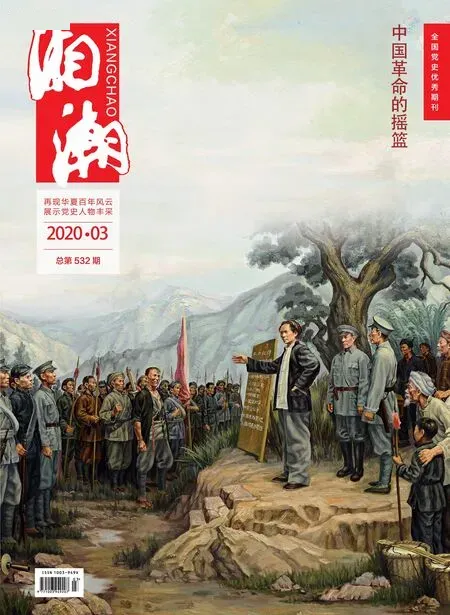

中国革命的摇篮

★东 方

2016年2月2日,习近平总书记来到井冈山革命烈士陵园,向革命烈士敬献花篮。这是习近平总书记继2006年、2008年后,第三次来到井冈山。在开国元勋、牺牲烈士照片墙和烈士英名录前,习近平总书记认真听取讲解。他指出,多来这里看看很有必要,要让广大党员干部知道现在的幸福生活来之不易,要让广大党员干部多来这里接受红色基因教育。井冈山是革命的山、战斗的山,也是英雄的山、光荣的山,每次来缅怀革命先烈,思想都受到洗礼,心灵都产生触动。回想过去那段峥嵘岁月,我们要向革命先烈表示崇高的敬意,我们永远怀念他们、牢记他们。在八角楼革命旧址,习近平总书记指出,伟大的理想信念要有扎实的理论基础,井冈山道路是马克思主义中国化的经典之作,革命从这里开始走向成功。今天,我们要结合新的时代条件,坚定执着追理想、实事求是闯新路、艰苦奋斗攻难关、依靠群众求胜利,让井冈山精神放射出新的时代光芒。

回望过去,作为中国革命的摇篮,以毛泽东同志为代表的中国共产党人走出了一条符合中国实际的革命新路,带领出一支新型人民军队,井冈山革命斗争的星星之火,正照耀着中华民族走向复兴的前进之路。

八角楼的灯光

“天上的北斗星最明亮,茅坪河的水啊闪银光,井冈山的人哎,抬头望哎,八角楼的灯哎照四方,我们的毛委员在灯下写文章,革命风雷笔下起,五湖四海红旗扬……”一首耳熟能详的歌曲《八角楼的灯光》,把人们的记忆带回了井冈山革命根据地烽火硝烟的年代。

1927年9月下旬,毛泽东率领湘赣边界秋收起义部队避开强敌,向罗霄山脉中段前进。9月29日,起义部队到达江西永新县三湾村时,只剩下不到1000人。经过三湾改编,部队缩编为一个团,并继续南行,抵达宁冈县古城。毛泽东再次主持召开了前委扩大会议,决定在井冈山地区建立革命根据地。

井冈山位于湘赣边界,处于两省军阀势力的间隙地带,敌人统治力量薄弱。毛泽东率领部队上井冈山后,在一段时间内没有受到湘赣军阀的重视,这为开辟革命根据地赢得了宝贵的时间。同时,井冈山周边各县在大革命时期都曾建立过党的组织和农民协会,当地的农民武装首领袁文才、王佐都受过大革命的洗礼,愿意同工农革命军联合。

八角楼位于江西宁冈县城东南16公里处的茅坪村,是谢氏慎公祠后面一栋土砖结构的两层楼房,因楼上有一个八角形天窗而得名。这里是毛泽东到井冈山后,办公和居住时间最长的地方。在这里,毛泽东写出了《红色政权为什么能够存在》《井冈山的斗争》等光辉著作,思考了中国革命前途和农村革命根据地建设等重大问题。

1927年11月,工农革命军攻占茶陵县城,成立茶陵县工农兵政府,由谭震林担任主席。这是湘赣边界第一个红色政权。1928年1月,工农革命军攻占遂川县城。2月中旬,工农革命军打破了江西国民党军队对井冈山地区的第一次“进剿”。至此,井冈山革命根据地初步建立。

在井冈山,毛泽东在为湘赣边界党的第二次代表大会起草的《政治问题和边界党的任务》的决议(《中国的红色政权为什么能够存在》一文是该决议的一部分——笔者注)中,以及在代表中共红四军前委于1928年1月25日写给中共中央的报告(即《井冈山的斗争》——笔者注)中,阐明了以农业为主要经济的中国革命,以军事发展暴动,是一种特征;论证了红色政权能够长期存在并发展的主客观条件,提出了工农武装割据的思想。他还科学地阐述了共产党领导的土地革命、武装斗争与建立工农民主政权这三者之间的关系,强调工农武装割据的思想,是共产党和割据地方的工农群众必须具备的。毛泽东指出:“有了白色政权间的长期的分裂和战争,便给了一种条件,使一小块或若干小块的共产党领导的红色区域,能够在四围白色政权包围的中间发生和坚持下来。”这一条件,还被毛泽东列为红色政权能够存在的第一个条件。当时,中国共产党能够建立红色政权的地方,差不多都是各省的边界山区,如湘赣边、鄂豫皖边、湘鄂边、湘鄂赣边、川陕边等。

1929年4月,针对共产国际和中共党内某些人担心农村斗争超过城市斗争将不利于中国革命的观点,毛泽东指出:半殖民地中国的革命,只有农民斗争得不到工人的领导而失败,没有农民斗争的发展超过工人的势力而不利于革命本身的。1930年1月,毛泽东在《星星之火,可以燎原》一文中进一步指出:红军、游击队和红色区域的建立和发展,是半殖民地中国在无产阶级领导之下的农民斗争的最高形式和半殖民地农民斗争发展的必然结果,并且无疑义的是促进全国革命高潮的最重要因素。以毛泽东为书记的中共红四军前敌委员会还明确地提出了“农村工作是第一步,城市工作是第二步”的思想。

农村包围城市、武装夺取政权道路的思想,是对1927年大革命失败后中国共产党领导的红军和根据地斗争经验的科学概括。它是在以毛泽东为代表的中国共产党人同当时党内一些人的右倾悲观思想,尤其是“左”倾教条主义错误倾向作斗争的过程中形成的。1930年5月,毛泽东在《反对本本主义》一文中,深刻阐明了坚持马克思主义的思想路线、坚持理论与实际相结合原则的极端重要性,提出了“没有调查,没有发言权”和“中国革命斗争的胜利要靠中国同志了解中国情况”的重要思想,表现了毛泽东开辟新道路、创造新理论的革命首创精神。农村包围城市、武装夺取政权思想的提出,标志着中国化的马克思主义即毛泽东思想的初步形成。

邓小平后来指出:“回想在一九二七年革命失败以后,如果没有毛泽东同志的卓越领导,中国革命有极大的可能到现在还没有胜利,那样,中国各族人民就还处在帝国主义、封建主义、官僚资本主义的反动统治之下,我们党就还在黑暗中苦斗。”正如《八角楼上》一文中写道:“在井冈山艰苦斗争的年代,毛主席住在茅坪村的八角楼。每当夜幕降临的时候,八角楼上的灯就亮了。这是个寒冬腊月的深夜,毛主席穿着单军衣,披着薄毯子,坐在竹椅上写文章。他右手握着笔,左手轻轻拨了拨灯芯,灯光更加明亮了。凝视着这星星之火,毛主席在沉思,连毯子滑落下来也没觉察到。就在这盏清油灯下,毛主席写下了许多光辉著作,指明了中国革命胜利的道路。”

“既要会打圈,又要会打仗”

红军在白色政权包围下一旦发展起来,很快便会遭到国民党军阀的“进剿”,不解决游击战争的战略战术问题,根据地同样无法生存。在井冈山的游击战实践中,毛泽东了解到当地原来有一个绰号“朱聋子”的土匪对付地主武装围攻时曾提出“不要会打仗,只要会打圈”,便提出要把朱聋子这句话改一下,改为“既要会打圈,又要会打仗”。打圈,是为了避实击虚,迷惑敌人,摆脱敌人的追击,并迫使敌人暴露出弱点;打仗,是为了战胜敌人,消灭敌人。经过集中红军指战员集体的智慧,以毛泽东和朱德为主要负责人的中共红军第四军前敌委员会在《红军第四军前委给中共中央的信》中,将红军游击战争的作战原则正式概括为“敌进我退,敌驻我扰,敌疲我打,敌退我追”。1929年9月28日,中共中央在给红军第四军前委的指示信(即“中央九月来信”)中,第一次将其称为十六字诀,并向各地的红军推广。随后,鄂豫皖、湘鄂西、鄂西南、赣东北等苏区的红军通过总结经验,也相继提出了反映本地区特点的游击战争原则。如湘鄂西革命根据地的段德昌提出的“敌来我飞,敌去我归,敌多则跑,敌少则搞”的游击战原则。

历史证明,正确的斗争原则都来自实践。新中国成立后,毛泽东在回顾这段历史时说:从来没有想到自己去搞军事,去打仗。后来自己带起队伍打起仗来,上了井冈山。在井冈山先打了一个胜仗,接着又打了两个大败仗,于是我们总结经验,产生了打游击的十六字诀。

三大纪律八项注意

纪律严明、执纪如铁,是中国人民解放军历经千锤百炼后积淀而成的红色传统和文化基因,也是人民军队区别于一切旧式军队的显著标志。

各地红军建立后,都根据实际需要,陆续制定了一些纪律。其中,以毛泽东给红军制定的三大纪律八项注意最具代表性。三湾改编不久,毛泽东就给部队规定了一切行动听指挥、筹款要归公、不乱拿群众一个红薯的纪律。1928年1月,部队进驻遂川县城,1月25日,毛泽东在遂川李家坪提出了最初的六项注意:上门板;捆铺草;说话要和气;买卖要公平;不拉夫,请来夫子要给钱;不打人,不骂人。4月初,部队到达湖南省桂东县沙田,毛泽东将过去陆续制定的纪律和注意事项合在一起,并作简单修改补充之后,正式定为三大纪律六项注意,并向全体官兵宣布。三大纪律是:一、不拿工人农民小商人一点东西;二、打土豪要归公;三、一切行动听指挥。六项注意是:一、上门板;二、捆铺草;三、讲话和气;四、买卖公平;五、借东西要还;六、损坏东西要赔。

三大纪律六项注意鲜明地体现了人民军队的本质特征。1930年5月,红四军代表在全国红军代表大会上,就三大纪律六项注意向中共中央、中央军委和其他地区的红军代表作了说明。具体为:“不拿工人农民小商人一点东西”,“着重在一点上,如一根草也是一点”;“上门板”,是“指宿营时借老板的门板走时要上好才走”;“捆铺草”,是“指宿营时借老板的铺草,走时要捆好才走”;“讲话和气”,是“指对工农讲话,不要做出恶样子,要和和气气”;“买卖公平”,是“指买卖东西不许强买强卖”;“借东西要还”,是“指借老板的任何东西都要送还才走”;“损坏东西要赔”,是“指损坏了老板的任何东西,要赔偿他才走”。红四军代表指出,这些纪律是红军“四、五、六军及闽西、赣西南各地赤卫队共同用的政治纪律”。

为了进一步增强战斗力,提高纪律性,毛泽东要求部队把三大纪律六项注意写在墙上、包袱布上,无论走到哪里,都作为检查行动的标准,认真执行。由于严格执行这些规定,红军取得了民众的信任和支持。当时流行着这样一首歌谣:“红军纪律真严明,行动听命令;爱护老百姓,到处受欢迎;遇事问群众,买卖讲公平;群众的利益,不损半毫分。”

1930年5月以后,毛泽东、朱德又对六项注意作了修改,增加了“七、不得胡乱屙屎;八、不搜俘虏腰包”,从而发展为三大纪律八项注意,并写进了9月25日红一方面军颁布的《红军士兵会章程》。1931年,中共中央代表欧阳钦在向党中央报告中央苏区情况时,具体报告了红一方面军的三大纪律八项注意,使这些纪律逐渐成为全军和地方武装共同执行的纪律。此后,三大纪律八项注意的条文措辞虽略有变动(1931年秋,湘鄂赣省苏维埃政府对地方武装的训令中,要求地方武装绝对执行红军的三大纪律八项注意,“一切行动听指挥”列为三大纪律的第一条,八项注意的第七项已改为“不调戏妇女”),但基本内容没有变化。

朱德后来在文中回忆说:“在井冈山的时候,被敌人一直追了一二千里路,敌人一个也未消灭我们,反被我们消灭了许多,原因就是纪律好。过年时老百姓都跑了,部队几天没吃饭,吃了老百姓的东西,第二次回来,都算了账,还了钱。老百姓说‘这个队伍真了不得!’红军的招牌一下就响了。”

三大纪律八项注意(红军歌曲)

星星之火,可以燎原

毛泽东指出:“边界红旗子始终不倒,不但表示了共产党的力量,而且表示了统治阶级的破产,在全国政治上有重大的意义。”

创建革命根据地,关键在于开展土地革命发动群众。毛泽东率领工农革命军上井冈山后,便开始打土豪、分田地,广泛发动群众。

1928年12月,毛泽东总结土地革命的经验,主持制定了井冈山《土地法》,以法律的形式肯定农民分得土地的神圣权利,否定了封建土地所有制。由于受苏俄革命时实行“土地国有”的影响,没有把土地分给贫苦农民当成私有财产,井冈山《土地法》还“不是一个彻底的土地纲领”。尽管如此,贫苦农民因为分到了可耕种的土地并不必向地主交租,革命和生产积极性都有了提高。1929年春,毛泽东率部突围到达江西南部兴国县,在调查研究的基础上,根据中共六大精神制定了《兴国土地法》,规定没收地主的田地分给农民后,承认其私有,允许自由买卖。《兴国土地法》是中国共产党第一部成熟的土地法,解决了进行土地革命战争、扩大红军的根本问题。农民得到了真正属于自己的土地,参军、参战、保家保田的积极性马上高涨。

井冈山革命根据地建设的成功经验,很快成为各革命根据地红军领导人学习的榜样。1928年7月平江起义后,红五军也面临怎样建军和建设根据地的问题。当时,彭德怀在赠送黄公略的一首诗中,表达了自己对井冈山斗争经验的推崇:“马日事变教训大,革命必须有武装。秋收起义在农村,失败教训是盲动。唯有润之工农军,跃上井冈旗帜新。我欲以之为榜样,或依湖泊或山区。”同年12月,彭德怀率领红五军主力南下,进入井冈山同毛泽东、朱德领导的红四军会师。当时,鄂豫皖地区的党组织领导人也提出学习井冈山的经验,推动革命根据地和当地红军的发展。从1928年夏季起,中共中央主办的《红旗》《政治通讯》等刊物上经常刊登井冈山斗争内容的文章。11月28日,中共中央在给共产国际的报告中也讲道:“唯朱毛在湘赣边境所影响之赣西数县土地革命确实深入了群众。”在莫斯科的共产国际领导人,对毛泽东领导的武装斗争也给予了高度评价,苏联报刊上也一再颂扬毛泽东、朱德领导的红军取得的成绩。

在赣南闽西的游击斗争中,红四军内一些人对“红旗到底能打多久”产生了怀疑,林彪也向毛泽东写信表达了困惑。毛泽东在复信中表示:“这里用得着中国的一句老话:‘星星之火,可以燎原。’这就是说,现在虽只有一点小小的力量,但是它的发展会是很快的。它在中国的环境里不仅是具备了发展的可能性,简直是具备了发展的必然性。”从此,“星星之火,可以燎原”成了中国革命力量由小到大、由弱到强,最终取得彻底胜利的代表性阐述。

各地红军通过坚持斗争,革命的“星星之火”不久就形成了“燎原之势”。至1930年夏,全国主力红军发展到10多个军7万余人,地方红军近3万人,同时创建了遍及11个省的10多块农村革命根据地,显示出中国革命必定胜利的前景。

习近平总书记指出:“井冈山时期留给我们最为宝贵的财富,就是跨越时空的井冈山精神。”忆往昔,岁月峥嵘。“山下旌旗在望,山头鼓角相闻”的井冈山时期,艰苦卓绝,物资何其匮乏,毛泽东却将新领的棉衣赠予贫农御寒,自己只穿两件单衣;朱德与战士们一同挑粮,“朱德的扁担”至今被人铭记。作为“中国革命的摇篮”,毛泽东等在井冈山光辉的斗争实践,生动诠释了“中国的红色政权为什么能够存在”。井冈山道路、井冈山精神,照耀着中国革命一步步迈向成功,也为我们党造就了宝贵的精神财富。今天,我们要结合新的时代条件,坚定执着追理想、实事求是闯新路、艰苦奋斗攻难关、依靠群众求胜利,让井冈山精神放射出新的时代光芒。

本刊声明

本刊版权属《湘潮》所有,凡转载本刊或摘编本刊内容,请注明出处并按规定向本刊和作者支付稿酬,同时向本刊寄送样报样刊。

作者向本刊投寄稿件,从寄出之日算起,一个月内未收到采用通知,可另行处理。请勿一稿多投。来稿一律不退,请作者自留底稿。

除非作者另有声明,本刊对来稿有权修改。来稿文责自负,因原稿问题引起的侵权纠纷,本刊概不承担任何连带责任。来稿凡经本刊使用,如无特殊声明,即视作投稿者同意授权本刊与合作媒体进行信息网络传播、无线增值业务及发行,同时,本刊支付的稿费包括上述所有使用方式的稿费。

本刊所摘部分图文,作者姓名及地址不详,请相关作者与本刊编辑部联系,以便按国家有关规定奉寄稿酬。

本刊已许可中国学术期刊(光盘版)电子杂志社在中国知网及其系列数据库产品中,以数字化方式复制、汇编、发行、信息网络传播本刊全文。本刊支付的稿酬已包括上述著作权使用费。