任弼时的使命担当

★陈彦霏

任弼时是以毛泽东为核心的第一代中央领导集体的重要成员。在他30年的职业革命生涯中,始终秉持“骆驼精神”,在长期复杂的革命斗争中坚持正确方向,坚持真理,敢于斗争,顽强拼搏,直至奉献出自己的生命。他是不忘初心、牢记使命的光辉典范,永远值得我们学习。

从任弼时践行初心和使命的历程中,我们不难发现:使命担当是其革命一生的牢固支点。

勇于担重

1934年夏,中央红军第五次反“围剿”失败,为保存革命力量,中革军委电令红六军团撤出湘赣革命根据地西征,为中央红军战略转移探路。红六军团的西征行动是一次秘密行动,知道的人不多,就是知道要进行西征的萧克、王震等湘赣苏区高级领导,也完全不知道为何要撤离湘赣苏区以及这次西征的真正原因。作为湘赣苏区和红六军团主要领导的任弼时,领悟到了中央的真实战略意图,勇敢坚定地挑起了重担。

8月7日,南方正值酷暑,任弼时、萧克、王震等率红六军团9700多人,告别湘赣苏区,开始了战略突围行动,从江西遂川的新江口、五斗江和横石一带出发西征。红六军团西征的历史,是一部悲壮的历史。红六军团官兵们接到中央命令不久,迅即突破遂川敌军封锁线,后经湖南桂东、资兴、郴县、桂阳、新田、零陵、嘉禾等县和广西北部,进入贵州。红六军团进入贵州后,面对的是与湘赣苏区完全两样的环境。“地无三尺平”的贵州,山高路险,指挥机关又没有详细的军用地图,而被彭德怀称为“只知道图上作业的战略家”李德,往往根据不可靠的情报或在地图上画直线规定红六军团行动路线,而且不准改变。这就使得在湘桂黔3省被敌人围追堵截的红六军团大大削弱了机动性和灵活性,甚至几番与敌人遭遇,付出了惨重的代价。10月到达黔东印江县木黄与贺龙领导的红三军会师后恢复红二军团番号胜利会师时,红六军团仅剩下3300多人。

红六军团突围西征历时7 8天,跨越湘、赣、桂、黔省境5000多里,冲破国民党军的围追堵截,历尽千辛万苦,探明了沿途国民党军兵力的虚实,查明了道路民情,在群众中播下了革命火种,完成了为中央红军的战略转移进行侦察、探路的先遣任务。在西征途中,任弼时率领红六军团官兵表现出一种临危受命、勇于担责的忠诚意识,一种不言苦、不怕死的牺牲精神。 这种“我以我血荐轩辕”的英勇气概,充分展现了共产党人的忠诚担当精神。

善于担险

1936年6月30日,任弼时、贺龙率领的红二、六军团到达甘孜。张国焘马不停蹄地从炉霍赶到甘孜,紧锣密鼓地开始了他早已策划好的分化、拉拢、控制红二、六军团的行动。张国焘为达目的,使出了两招:第一招是污蔑嫁祸党中央,企图鼓动红二、六军团不服中央号令。张国焘以迎接红二、六军团为名,派出“工作团”散发反对党中央、批判“毛、周、张、博”的文件,宣扬他的分裂路线。同时,还派人送来大批《干部必读》小册子,攻击中央及中央红军,说他们北上是“逃跑”,是“左倾空谈掩盖下的退却路线”,煽动红二、六军团指战员对中央和中央红军的不满。第二招是把甘孜会师视作“军团”与“方面军”的会师,企图以高压低、以大吃小,把红二、六军团置于他的控制之下。在红四方面军总部会见任弼时、贺龙时,张国焘先把他俩大大地恭维了一番,然后以红军总政委的身份作出两条“指示”:一是红二、六军团的首长要调换,两个军团另派政委,要任弼时也离开;二是红六军团由他来指挥。这是明目张胆地分化、吞并红二、六军团。

对于张国焘的这两手,任弼时政治上十分清醒,思想上也早有准备,深知跟张国焘斗争必须依靠党中央这一坚强后盾。于是,他一方面将张国焘派人送来的《干部必读》小册子封存起来,不准下发;另一方面想办法尽快与中央取得直接联系。拿到张国焘交出的电报密码后,他和贺龙立即用密码取得了与中央的直接联系。中央为增强红二、六军团反分裂的力量,命令以红二军团、红六军团和三十二军组成红二方面军,贺龙任总指挥,任弼时任政委。红二方面军的成立,使任弼时、贺龙可以站在方面军领导者的位置上同张国焘进行斗争,使其分化红二方面军的企图落空。接着,中央又给任弼时发来电报,要他同张国焘分裂主义进行坚决的斗争,并团结红二、四方面军一同北上。为落实中央指示,他与张国焘进行了深入交谈,同时找陈昌浩、徐向前、傅钟、李卓然等红四方面军领导单独谈话,强调团结,反对分裂。通过任弼时与朱德、刘伯承、贺龙、关向应等领导人的努力,加上以徐向前为代表的红四方面军广大指战员的思想转变,张国焘最终不得不同意率红四方面军与红二方面军一起北上。1936年10月,红二、四方面军与红一方面军在会宁、将台堡会师。

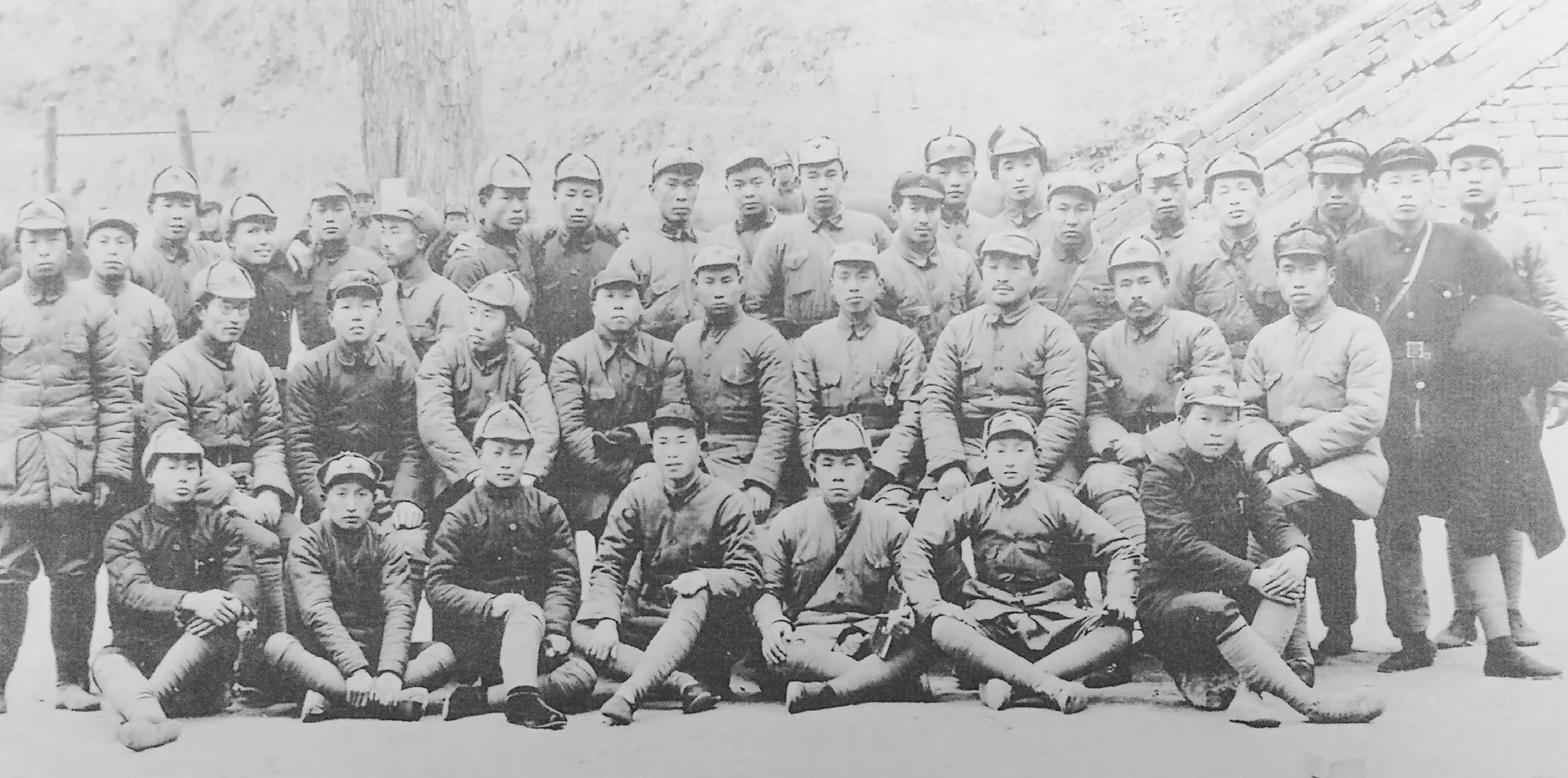

任弼时、贺龙率领的红二方面军至长征结束时共有12000 余人,是三支主力部队中人员损失最少的,为中国革命作出了突出的贡献,被毛泽东称赞“是个了不起的奇迹”。图为1936 年红二方面军到达陕北后部分干部合影

敢于担责

延安整风期间,任弼时曾多次对自己在湘赣苏区执行“左”倾路线所犯的错误作自我批评。他坦言,土地革命时期虽然对“左”倾错误有所抵制和批判,但仍然执行过这条路线,对自己一度不自觉地贯彻执行六届四中全会确立的王明“左”倾路线的错误,一再作出诚恳、深刻、系统的检讨。

1933年6月,任弼时担任中共湘赣省委书记。当时,在王明“左”倾路线愈演愈烈的情况下,任弼时执行了“左”倾中央的肃反政策,王首道、甘泗淇、张启龙等原湘赣苏区领导被冠以“右倾机会主义动摇”的罪名撤销了职务,不少干部受到打击。由于处于战争时期,湘赣苏区的问题始终没有得到解决。延安整风时,任弼时组织召开了一次座谈会,对自己由于认识上的失误,曾经执行了某些“左”的错误政策进行了深刻的剖析,作了严格的自我批评。他表示在他担任中共湘赣省委书记这一时期的工作中,有许多缺点错误,执行的路线是中共中央临时政治局“左”的路线,在土地、军事、肃反等问题上是“左”的。他说:“今天看来,改组省委是错误的。反对王首道等的‘右倾机会主义动摇’也是错误的。对张启龙以及甘泗淇这些同志的打击都是不对的。这责任不在同志们,责任主要由我来负。”他对张启龙说:“我在湘赣也批过你,省委还把你的党籍搞掉了,这都是错的,责任在我。现在我向你道歉!”

任弼时的讲话没有浮饰推诿、掩盖过错。他实事求是的态度,使到会同志很受感动。与会的王首道感慨地说:“作为一个领导者,既能坦率诚恳地批评别人,又敢于承担责任,虚心接受别人的意见,勇于自我批评,确实使我和到会的同志深受教育。”

这次座谈会,对统一湘赣各个时期干部的思想,澄清是非,增进团结,起了很好的作用。正是有了任弼时等中央领导的率先垂范,延安整风时期,党内批评与自我批评蔚然成风,为党的七大提出理论联系实际、密切联系群众、批评和自我批评的三大作风打下了很好的基础。

勤于担事

任弼时的革命生涯贯穿着与自身疾病斗争的历史。他于1928年、1929年先后两次被捕入狱,遭受酷刑,从此落下病根。长征时,任弼时年仅30出头,许多指战员看其外貌以为他已年过半百。他曾经不无遗憾地对身边工作人员说自己可能活不长,所以要抓紧时间工作。任弼时有“三怕”:一怕工作少,二怕花钱多,三怕麻烦别人。他对自己的病从不放在心上,经常以常人难以想象的顽强意志日夜操劳。

1934年,任弼时率领红六军团西征时,不幸患上疟疾,身子虚弱得连马都不能骑,他就躺在担架上指挥部队行军打仗。转战陕北时,他与周恩来一起协助毛泽东指挥西北和全国的解放战争。其间,他的病情愈来愈重,血压奇高,心律严重不齐,但仍然经常工作到深夜。中央机关移驻西柏坡后,他协同毛泽东等几大书记彻夜不眠地研究全国战局。医生经常提醒他必须卧床休息,他却说:“我们要迅速夺取全国胜利,建立一个新中国,有多少事情急需办啊,我能躺得住吗?我们都是共产党员,肩负着革命的重任,能坚持走一百步,就不该走九十九步!”

1949年,任弼时是躺在吉普车上离开西柏坡进入北平的。一进城,他就立即投入团代会的筹备工作,起草了1万多字的政治报告,并代表中共中央在团代会上宣读,直到体力不支,中途由别人代读。1950年5月他从莫斯科治病回国后,中央严格规定他每天只能工作4个小时,可他一接触工作,就忘掉了自己是个病号。每当头痛得厉害了,他就回到家中让孩子们轻轻捶一捶,稍好些便又拼命地忙起来。

由于日夜操劳,任弼时的身体越来越差。1950年10月27日,他突发脑出血不幸逝世,为革命事业走完了生命最后一步。