习仲勋:从群众中走出来的群众领袖

★薛庆超

习仲勋是党的群众路线的坚定执行者,他始终不渝地坚持群众路线,相信群众,依靠群众,密切联系群众,一切为了群众,全心全意为群众谋利益,被毛泽东评价为“从群众中走出来的群众领袖”。

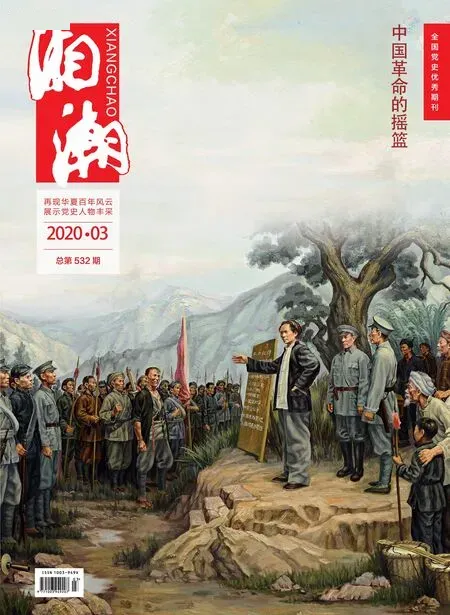

习仲勋像(位于陕西延安中共中央西北局纪念馆)

一村一村做调查一家一户做工作

1933年3月,习仲勋任陕甘边区特委委员、陕甘边区特委军事委员会书记、共青团陕甘边区特委书记,参与领导创建照金革命根据地。陕甘边区革命军事委员会主席刘志丹对他说:“你是关中人,种过庄稼,能跟农民打成一片,你一定要做好根据地的开辟工作。”“只要政策对头,紧紧依靠群众,困难是可以克服的。”

习仲勋对此十分赞同。他和同志们一起,深入群众,深入实际,深入基层,逐村逐村地调查研究,一个村子一个村子地扩大阵地,一家一户地做群众工作,相继组织起农会、贫农团、赤卫队和游击队,开展打土豪、分田地、抗租抗捐抗税的斗争……

凡是熟悉这段历史的同志,都为习仲勋扎实的工作作风、任劳任怨的品德、身先士卒的精神所感动,认为他是搞地方工作的典范,为建立照金革命根据地做出了重要贡献。不久,陕甘边工农兵代表大会召开,建立了陕甘边革命委员会,选举雇农周冬至为主席,习仲勋为副主席兼党团书记,实际工作由副主席兼党团书记习仲勋主持。

习仲勋总结说:虽然革命根据地“人口稀少,经济文化落后,环境极其艰苦,但是群众有强烈的土地革命愿望。因此我们总是先进行群众工作,一村一村做调查,一家一户做工作;此后组织武装,开辟苏区,建立政权”。

在习仲勋的革命生涯中,多次遇险、养伤、养病,都得到了贫苦农民的掩护与精心照料,根本原因是他每到一地,都能够同人民群众打成一片,全心全意为人民群众谋利益。所以,每当危难时刻,总有人民群众为他挺身而出,助他渡过难关,化险为夷。他曾经说:每当出现危险情况时,别人需要转移,我不需要转移,群众会保护我的安全。

1933年11月,中共陕甘边特委和红军临时总指挥部决定以甘肃、陕西交界的南梁地区为中心,开辟革命根据地。在实践中,习仲勋采取的方针是:先进行群众工作,建立革命武装,开展游击运动,再开辟革命根据地,建立工农政权。

1934年2月,在战胜敌军“围剿”后,陕甘边区革命委员会恢复,习仲勋为主席。他一面进行革命根据地建设,一面协助红军对敌作战。当年在陕甘边区革命委员会做妇女工作的一位老同志回忆说:陕甘边区根据地是以南梁为中心建立的,群众习惯称“南梁政府”。习仲勋同志那时只有20岁,但他在南梁人民群众中的威望很高,是刘志丹同志派他创建南梁根据地的。他对南梁根据地的每家每户群众都很熟悉,根据地的群众称刘志丹同志“老刘”,称习仲勋同志“仲勋”。刘志丹同志率红二十六军打游击战和运动战,经常转战南梁、陕北和照金之间。但南梁是根据地的中心,仲勋带着我们南梁政府的10来个同志坚守根据地,完全依靠群众,走到哪家就吃住在哪家。敌人一出动,群众就及时给我们报信。发现敌情需要转移时,南梁政府全部家当10来个人10分钟就可以装进马褡子,放在两个毛驴背上就走。仲勋同志说:“在南梁打游击,我们要走就能走,要打就能打;走的时候,碎纸片和其他不是老百姓用的东西,都要拾掇干净。落下来东西被敌人发现,房东就要遭罪,我们千万不能叫群众受牵连。”

在土地革命实践中,习仲勋深入基层、深入实际、深入群众,一切工作、政策、方针,都坚持从当地的实际情况出发。在土地革命中,他从南梁山地多的实际情况出发,主张只分川地,不分山地;对参加劳动的地主,同贫雇农一样也分土地;对富农只分其多余的土地和牛羊。为活跃革命根据地的商业贸易,在习仲勋的主持下,陕甘边区革命委员会发行了货币,在一些地方设立集市,允许革命根据地外的商人到根据地做生意,保护小商人的利益。在文化教育方面,习仲勋领导陕甘边区革命委员会创办列宁小学,编印识字课本,动员穷人家的孩子上学读书。为了培养革命干部,习仲勋还倡导成立军政干部学校,从1934年到1935年春天,军政干部学校一共办了3期,每期学员有100多人。

1934年11月7日,陕甘边区召开工农兵代表大会,选举成立陕甘边区苏维埃政府,习仲勋任主席。陕甘边区苏维埃政府建立后,习仲勋根据群众的迫切需要,发布一系列政策和法令;各乡创建列宁小学,发展教育,扫除文盲;发行货币,稳定经济;建立集市贸易,繁荣市场;开展土地革命,实现“耕者有其田”。

陕甘边区苏维埃政府的建立,标志着革命力量进入发展时期。习仲勋经常向各级干部指出:“陕甘边根据地还要不断地巩固和扩大发展,我们进行的是土地革命,只有正确执行党的土地革命政策,根据地的人民群众才会拥护我们。边区政府的每一个同志,都必须懂得政策、掌握政策,才能正确执行政策。做群众工作时,一个村子、一户人家都不能落下。要一家一户地宣传和动员群众参加红军,没有红军,根据地就保不住,没有根据地,红军就没有依托,没有家、没有后方。建立根据地、扩大红军都离不开群众的支持,只要紧紧依靠群众,我们陕甘边区根据地和红军就能发展壮大。”

每当红军打下城镇、乡村时,习仲勋就带领陕甘边区苏维埃政府的干部和工作人员一家一户去做工作,宣传党的土地革命政策,发展积极分子,建立革命政权,发动群众打土豪、分田地,动员群众参加红军,武装起来推翻国民党反动统治。

习仲勋经常到军政干部学校给学员讲课。在讲到党的政策时,他特别强调要注意工作的方式方法:“对根据地群众开展工作,最主要的是政策对头,紧紧依靠群众,一家一户做工作,一家都不能落下。调查土地改革分配的情况,分配要做到公平合理。通过土地革命,从宣传群众到组织群众,条件成熟时就建立红色政权,巩固和扩大根据地。对红军家属开展工作时,要鼓励他们坚定信心,支持红军和边区政府。要了解他们的困难,及时解决;帮助他们孝敬老人、抚养子女,动员他们做军服、军鞋、加工军粮;支持在红军中的亲人,不拉后腿。对军烈属要优待,没有劳动力的由边区政府养起来。对可能被争取转化的人开展工作时,对他们的家属要经常宣传、争取和教育,详细了解他们的各种情况,生活困难的要适当接济。”

当年曾参加中国革命的美国人李敦白回忆说:给我印象最深的,是这位习书记(习仲勋时任中共中央西北局书记)和沿路老百姓亲切无间的关系。从绥德到清涧到延安,凡是我们见到的大人、小孩、农民、工匠,无不亲切地跟习书记打招呼,而他们都被习书记称姓道名地问候。而且,他往往还问他们家的具体情况——“爸爸的腰疼病好些了吗”“婆姨已经满月子了吧”“孩子课本的问题解决了吗”等。我当时觉得很惊奇,他怎么可能同那么多人那样熟悉呢?

他与边区人民有着深厚的感情

解放战争开始后,中共中央任命中共中央西北局书记习仲勋为西北野战军副政治委员。从此,西北野战军司令员兼政治委员彭德怀与中共中央西北局书记、西北野战军副政治委员习仲勋朝夕相处,并肩指挥作战。彭德怀制订作战计划前,总要先同习仲勋交换意见;彭德怀草拟的命令、指示,在发出之前,总要先送习仲勋推敲修改。每当收到中共中央发来的重要电文,彭德怀阅毕,马上带着电文去找习仲勋,一起研究贯彻落实的方案。

彭德怀不但自己尊重、关心习仲勋,而且要求西北野战军领导干部向西北党政领导同志学习,要做到像习仲勋那样,密切联系人民群众,与陕甘宁边区人民群众心心相连、打成一片。

转战陕北期间,在紧张的行军、作战过程中,习仲勋除了协助彭德怀负责作战指挥、开展政治工作外,还随时随地同陕甘宁边区人民群众保持着密切的联系。

西北野战军领导机关每到一个地方,住房还没找好,习仲勋就到群众中去了。他或者找基层干部座谈,或者在人民群众中开展调查,或者向各级地方组织部署工作。他利用一切机会,宣传群众、动员群众、组织群众参军参战,积极支前,坚持生产,克服困难,战胜敌人。由于习仲勋能密切联系群众,深受群众欢迎,常常是他走到哪里,哪里就立即围上去一大群人,男的、女的,老的、少的,都争着向他反映情况。

在陕甘宁边区,习仲勋的名字家喻户晓。彭德怀对于习仲勋熟悉西北情况,时时刻刻保持同人民群众的血肉联系,人民群众见了习仲勋亲如家人、无话不谈,非常感动。他多次对西北野战军高级干部说:“习书记担任着那么高的职务,却没有一点官架子,始终和群众打成一片。光这一点,也够我们好好学习的喽!”“习仲勋同志是陕北老区的一位老同志,他与边区人民有着深厚的感情,同群众保持着密切的联系!”“他具有密切联系群众的好传统,值得大家学习!”在部署作战的间隙,彭德怀也尽可能挤出时间,与习仲勋一起深入地方、深入群众,接见地方干部和群众。

1947年夏天,西北野战军发动陇东、三边战役。战前,习仲勋向彭德怀和西北野战军各纵队领导同志详细介绍了中共中央西北局对陇东、三边地区的各项政策和工作计划,这一地区的敌我斗争形势、各方面基本情况。

由于在陇东、三边战役过程中,我军事斗争与政治斗争密切配合、军事工作与地方工作互相协作,沉重打击了侵犯陇东、三边地区的国民党军队,收复了陇东、三边地区,恢复了地方工作。陇东、三边战役胜利后,彭德怀深有感触地对习仲勋说:“我们合作共事,你帮了大忙,你和景范同志(刘景范,刘志丹的弟弟)熟悉边区情况,使我能集中精力考虑作战方面的问题。”

在此前和此后,彭德怀多次向部队指战员指出:“不要表面上看敌人来势凶猛,兵多装备好,要从实际上看我们比他们强,我们有陕甘宁边区人民做靠山,这是我们能取得胜利的根本保证;我们能有效发挥党政军民的整体力量,仲勋他们几位都是陕甘宁边区的老同志,和陕甘宁边区人民有着深厚的感情,对陕甘宁边区的地理情况都非常熟悉,有他们的支持,敌人也就成了纸老虎,我们可以运用‘蘑菇’战术牵着敌人的鼻子转,等转到有利于我们的时候,就把敌人一批一批地吃掉。”

实践证明,在西北解放战争中,习仲勋和其他中共中央西北局领导同志所起的作用,是其他人无法代替的。他们熟悉陕甘宁边区的地理环境、社会情况和人民群众,人民群众也特别信任他们,与他们的心紧紧相连。当时,人民群众称西北野战军总部是党政军民总指挥部,在西北战场上起到了一呼百应的作用。

西北野战军不断向前推进,习仲勋在跟主力部队后面着重抓政治工作、后勤保障、群众工作等。每到一地,他都要召开党员干部、群众座谈会,宣传前方打胜仗的好消息,鼓舞大家的胜利信心;安排群众生活,部署战争中的支前工作,让彭德怀集中精力考虑作战方面的问题。

陕甘宁边区土地贫瘠,国民党军队长期封锁,群众生活十分困难。转战陕北期间,习仲勋为了解决群众生活问题和西北野战军的吃饭问题,付出了极大心血。他经常和干部、群众促膝谈心,妥善解决各种问题。广大群众宁愿自己吃糠咽菜,也绝不让子弟兵饿着肚子打敌人。彭德怀等指战员们深切感受到,陕甘宁边区的群众和西北野战军完全是一种鱼水关系,西北野战军离开群众的支援是无法生存的。

在一次群众大会上,习仲勋看到一个妇女抱着的小孩在啃糠菜饼,心如刀割,含着泪说:“边区的父老兄弟姐妹们,我作为边区党委一名人民勤务员,我应该向你们做检讨,我的工作没有做好,让那样小的孩子啃糠菜饼,这说明目前你们大家连这样的糠菜饼都吃不到,这使我感到万分痛苦。”一位老人站起来说:“习书记,你不要难过。这不怪你们,不怪边区党,不怪边区政府。你们处处为人民着想,你们的心是和边区人民的心连在一起的。作为边区人民,我们当前再困难,也不能让咱们的子弟兵饿着肚子去打胡儿子(当地人民群众对于胡宗南军队的蔑称),子弟兵的吃粮问题我们保证供上。你和彭总放心,集中精力指挥好作战,只有消灭了胡匪,边区人民才能过好日子。”

陕甘宁边区人民的无私支援,极大地鼓舞了西北野战军指战员的斗志。他们连战皆捷,始终保持着斗志昂扬的精神状态,很快解放了西北地区。

革命战争时期,有关方面在给习仲勋做出的政治鉴定中,专门指出他与人民群众的密切联系:“他很懂得群众的情绪、习惯和需要。他是站在群众观点和群众立场来解决群众的问题,总是把群众的事情看作是自己的事情,而又设身处地地替他们设想,设想怎样才是对的,尤其设想怎样对群众有好处,而没有丝毫的主观主义气味。因之,群众信任他,把他看作是自己人,当群众有疑难时,就说:“找仲勋去。”“由于这一切,使得习仲勋同志成为党的宝贵的群众领袖。”这是对习仲勋来自群众、植根群众、深入群众、关心群众、帮助群众、服务群众、为了群众的崇高褒奖和真实评价。