城市游憩绿地可达性优化研究

徐承栋

王 锦*

可达性是评价空间资源合理布局、公平使用的主要指标之一[1]。新时代随着国民生活水平提高,社会公共意识和户外游憩活动增加,人们除了关注城市绿地的数量和规模,还关注绿地能否方便快捷地到达和公平地提供高质量的服务[2]。提高绿地的可达性有助于满足居民日益增加的游憩活动需求,有助于“均衡”地发挥公共空间效益[3],符合以人民为中心的发展理念和城市高质量发展的目标。

大量学者对绿地可达性进行过研究,常用的方法是基于GIS平台建立可达性评价模型[4-5],广泛应用的评价模型包括邻近性模型、引力模型、容器模型、两步浮动承载区模型、网络分析模型[6]和曲线回归模型[7]等。绿地可达性常用的评价指标包括:计算单位时间内绿地服务范围覆盖的总面积、居住区面积、居住区人口数量[8],计算整体可达性水平的服务面积比、服务人口比[9],衡量绿地斑块服务强度的服务指数[10],衡量绿地斑块位置重要性的介数中心性[11],反映供给和需求的供给指数、服务指数[12],反映绿地空间布局的可达性指数[13],基于时间动态变化的公园游憩服务特征、辐射特征[7]等。绿地可达性研究的内容大致可分为2个层次。第一层次是通过绿地服务面积比、服务人口比等指标判断绿地的空间布局状况,反映绿地的整体可达性水平[14-15];第二层次是在此基础上,进一步考虑人口密度、人种、年龄等因素,从使用者层面判断绿地空间布局的合理性和使用的公平性[16-17]。

总结发现,同时从空间布局和居民使用角度评价绿地可达性的研究较少。大部分研究从空间布局角度对绿地可达性进行评价,评价的过程中未能同时考虑服务半径、绿地面积、绿地与居住区距离、人口分布等基本影响因素[1];评价结果的优点是能指导绿地整体可达性水平提高,增加绿地数量,促进绿地均衡布局;不足之处是忽略了绿地与周围居民的供求关系,忽视了居民使用绿地的习惯,不能在促进绿地空间布局优化的同时促进绿地品质提升,容易导致绿地发展出现“不平衡不充分”的现象[8]。

本次研究选取云南省普洱市城市规划区内以日常游憩为主要功能,向公众开放,有一定游憩设施和服务设施,同时兼有健全生态、美化景观、科普教育、应急避险等综合作用的一类绿地作为可达性优化对象,简称“游憩绿地”,按照《城市绿地分类标准》(CJJ/T 85—2017)包括公园绿地(G1)、广场用地(G3),城市建设用地外远离居住区的风景游憩绿地(EG1)不考虑在内;基于ArcGIS网络分析法,计算可达性指数和服务强度,分析游憩绿地的空间布局和供给水平,评价游憩绿地可达性,从游憩绿地空间布局和品质提升2个方面提出优化建议,为游憩绿地可达性优化提供参考。

图1 研究区卫星图像

图2 游憩绿地空间分布图

1 研究区概况

普洱市2013年被命名为国家园林城市,是我国首个国家绿色经济试验示范区,属于中高强度的山地建设区。本次研究范围与普洱市城市规划区范围一致,位于云南省普洱市思茅区中部,是普洱市城镇人口最多、城镇化水平最高的区域。截至2017年底,城市规划区城镇人口26.04万人,城镇化水平将近68%,规划区面积约65.87km2,建成区面积26.5km2。研究对象为规划区内已建成的34块游憩绿地,总面积4.28km2。

2 研究方法及步骤

2.1 获取基础数据

从Google Earth下载普洱市城市规划区2017年4月分辨率为0.55m的卫星图像(图1),基于图像获得现状绿地、道路、水域和建设用地等位置信息,并通过矢量化工具录入ArcGIS;从普洱市公交网上获得规划区公共交通站点数据。然后,参考普洱市住房城乡建设局提供的《普洱市城市总体规划》(2011—2030)、《普洱市城市道路交通规划》(2011—2030)、《普洱市绿线控制规划》和以居住小区为统计单元的2017年城市人口数据,获得游憩绿地、道路、水域和居住区的位置、类型、级别等信息。运用手持GPS进行实地访问调查,对获取的信息进行补充和修正,得到游憩绿地、道路、水域和居住区的具体信息。

2.2 构建网络分析模型

网络分析是人流、水流、交通流等分析的有效工具,要素包括中心(center)、链路(link)、节点(note)和阻抗(impedance)[4]。基于道路的网络分析法可以较真实地反映居民到达游憩绿地的过程,能较为准确客观地分析游憩绿地的可达性[18]。利用ArcGIS技术建立道路网络分析模型,为更真实地反映不同方向的人实际到达目的地的情况,将游憩绿地出入口定义为网络分析的中心[9],链路为城市道路,节点为道路交叉点,阻抗为交通路口红绿灯等待的时间,设置为每个路口平均等待时间为0.5min[19],人的步行速度为1.25m/s[20]。

2.3 计算可达性指数

合理的服务半径是城市绿地合理规划布局的重要基础[1]。本次研究参照英国的《自然绿地可达性标准》(Accessible Natural Greenspace Standards),根据面积大小,将游憩绿地划分为城市级(面积≥100hm2)、区域级(100hm2>面积≥20hm2)、社区级(面积<20hm2)3个级别,服务半径分别为5 000、2 000、300m[21]。

首先,在网络分析模型的基础上,利用ArcGIS软件network anaylst分析模块中的“服务区”工具,根据游憩绿地服务半径生成服务覆盖范围,识别服务盲区。然后,在网络分析模型的基础上,利用“最近设施点”工具,将游憩绿地出入口、公共交通站点作为设施点,居住区几何中心作为请求点,以请求点到道路的最短垂线为“连接”,计算居住区几何中心到达不同级别游憩绿地出入口和公共交通站点的实际路径距离,计算可达性指数。可达性指数的计算方式参考Fan等的调查、研究成果[13],即居民到达300m服务半径的社区级游憩绿地全部是通过步行的方式;到达2 000m服务半径的区域级游憩绿地50%会通过步行,50%会通过公共交通;到达5 000m服务半径的城市级游憩绿地25%会通过步行,75%会通过公共交通。

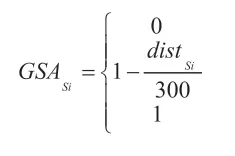

社区级游憩绿地可达性指数计算公式如下:

式中,GSASi设为居住区居民到达社区级游憩绿地的可达性指数,distSi设为居住区几何中心到社区级游憩绿地出入口的最短步行距离,单位为m,当距离超过300m时,可达性指数为0。

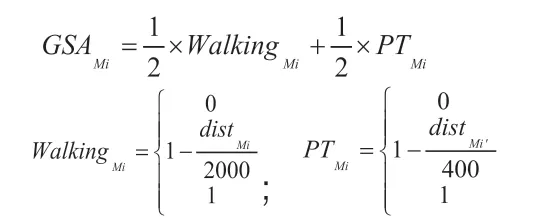

区域级游憩绿地可达性指数计算公式如下:

式中,GSAMi设为居住区居民到达区域级游憩绿地的可达性指数,由区域级游憩绿地的步行可达性指数(WalkingMi)和公共交通可达性指数(PTMi)构成。distMi设为居住区几何中心到区域级游憩绿地出入口的最短步行距离,当距离超过2 000m时,WalkingMi为0;distMi’设为居住区几何中心到公共交通站点的最短步行距离,当距离超过400m时,PTMi为0。

城市级游憩绿地可达性指数计算公式如下:

式中,GSALi设为居住区居民到达城市级游憩绿地的可达性指数,由城市级游憩绿地的步行可达性指数(WalkingLi)和公共交通可达性指数(PTLi)构成。distLi设为居住区几何中心到城市级游憩绿地出入口的最短步行距离,当距离超过5 000m时,WalkingLi为0;distLi’设为居住区几何中心到公共交通站点的最短步行距离,当距离超过400m时,PTLi为0。

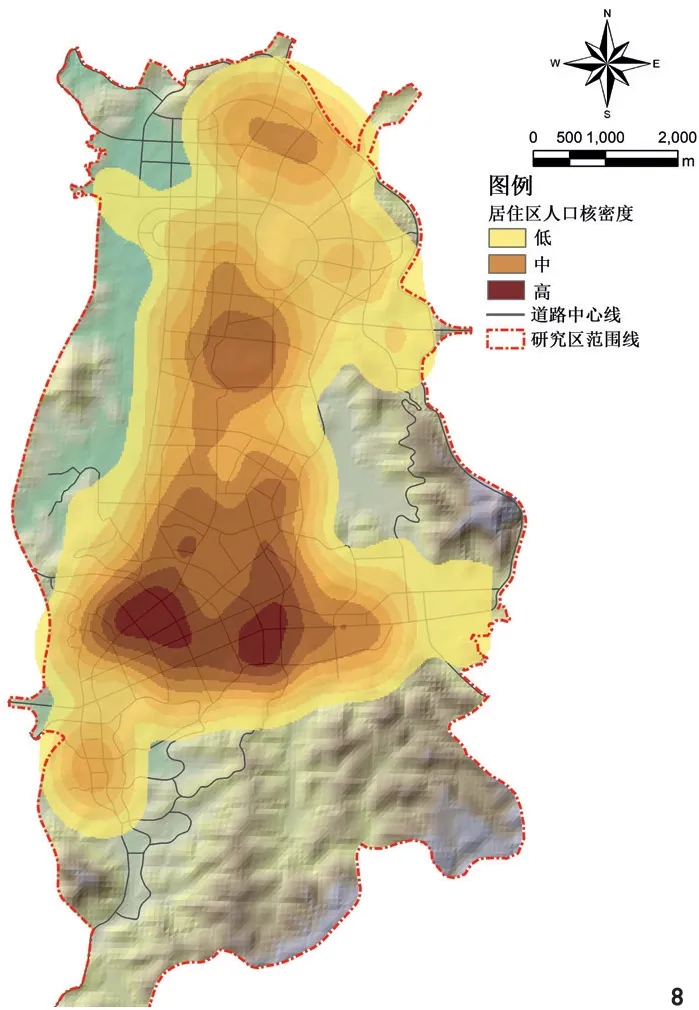

游憩绿地可达性指数计算公式如下:

表1 不同距离等级可达人口统计表

表2 不同时间等级可达人口统计表

将不同级别游憩绿地可达性指数相加,获得游憩绿地的可达性指数GSA,最大值为3,作为评价游憩绿地空间布局的量化指标。

2.4 计算服务强度

居民选择使用游憩绿地的影响因素较多,但是在实际使用的过程中,居民更多地选择使用易接近的游憩绿地[22]。因为人口分布的差异,实际使用的结果可能造成部分游憩绿地的供给与附近居民的需求不平衡,出现游憩绿地过度使用或很少使用情况。

研究从居民使用的角度,结合人口分布,按照就近使用习惯,通过“最近设施点”工具,获得居住区到最近游憩绿地的实际距离和服务位置分配关系。之后,统计各个居住区居民到达最近游憩绿地的距离和步行时间,以及各个游憩绿地就近服务的游人数量。

根据占地面积、人均用地指标、游人周转系数计算游憩绿地人口容纳量。人均用地指标以《公园设计规范》(GB 51192—2016)中规定的“容量计算”为依据,设定城市级和区域级游憩绿地人均陆地面积60m2、人均水域面积250m2,社区级游憩绿地人均陆地面积30m2、人均水域面积150m2。参照以公园绿地为出游目的地的相关文献[22],本次研究设定城市级、区域级游憩绿地的游人周转系数为1.5,居民出游率为12%,社区级游憩绿地的游人周转系数为3,居民出游率为20%。

将游憩绿地就近服务的游人数量与绿地人口容纳量进行对比,计算普洱市城市规划区游憩绿地的服务强度,作为评价游憩绿地供给水平的依据,计算公式如下:

式中,F为游憩绿地就近服务的游人数量,ci为居住区居民数量,p为居民出游率;C为游憩绿地人口容纳量,A为游憩绿地占地面积,e为游憩绿地游人周转系数,Am为人均游憩绿地面积;I为游憩绿地服务强度。

3 结果与分析

3.1 空间可达性分析

从游憩绿地空间分布(图2)来看,普洱市城市规划区东部、东南部和西北部分布较大游憩绿地,东北部、中部和西部游憩绿地较小且分布少。

通过“插值分析”工具,将矢量的可达性指数数据转化为10m×10m栅格数据,获得可达性指数分布图(图3),图中颜色越鲜艳的区域可达性指数越高,这部分区域的居民越能快捷和方便地到达游憩绿地,反之亦然。从可达性指数分布来看,大部分区域可达性指数大于0,说明在现行交通网络体系下,多数居住区居民能通过步行或公共交通方便地到达游憩绿地,游憩绿地的空间布局总体合理。

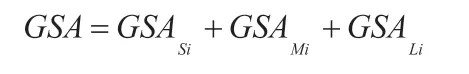

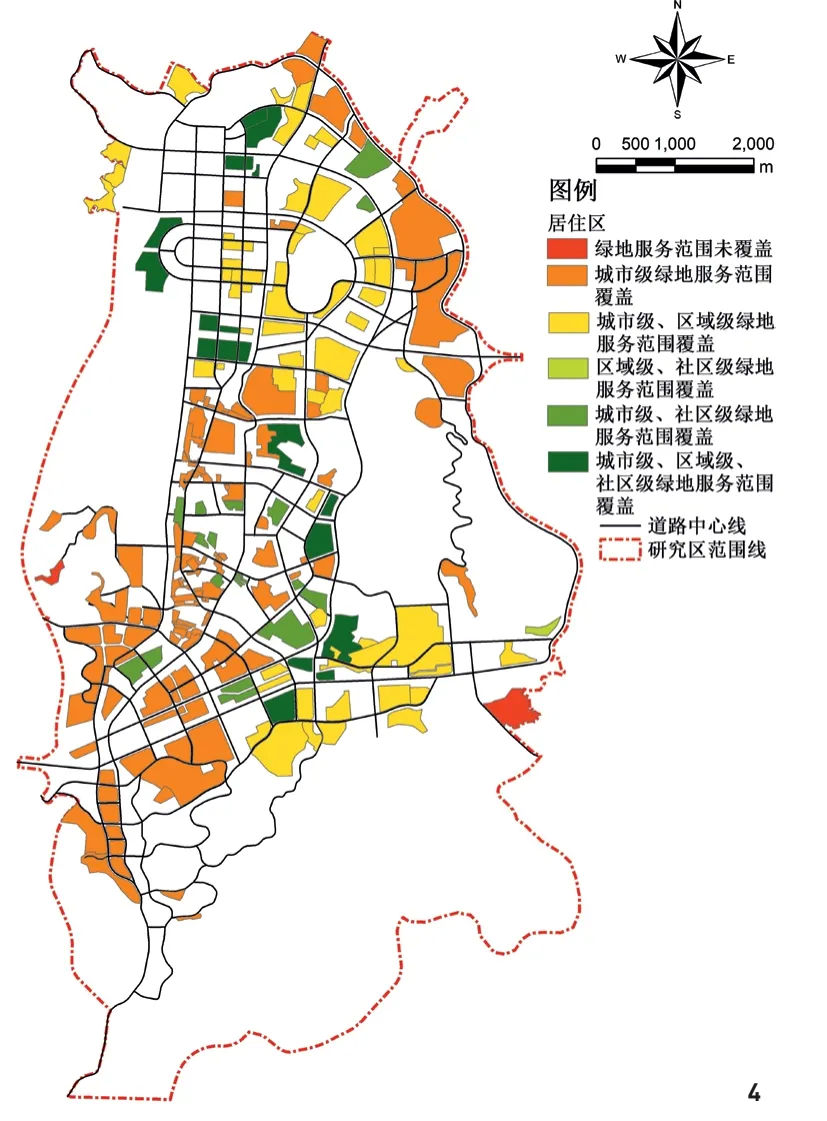

将不同级别游憩绿地服务半径覆盖范围与居住区进行叠加,根据被覆盖的情况,生成居住区分类图(图4);在可达性指数分布基础上,通过“按掩模提取”工具,生成居住区可达性指数分级图(图5),颜色越鲜艳的区域可达性指数越低。将居住区分类图与居住区可达性指数分级图进行比较,发现,居住区可达性指数总体呈现中部高、四周低的特点。其中,规划区东北部和西南部的居住区可达性指数最低,这部分居住区大多只被单一等级的游憩绿地服务范围覆盖;东南部和西北部的居住区可达性指数较高,同时被城市级、区域级游憩绿地服务范围覆盖;中部的居住区可达性指数最高,同时被城市级、区域级、社区级游憩绿地服务范围覆盖,但分布较少,且较为分散。

根据居住区可达性指数分析结果,生成游憩绿地空间布局优化次序图(图6),颜色越鲜艳的区域需优先完善公共交通站点和游憩绿地空间布局,提高可达性指数,在消除服务盲区的同时提高游憩绿地整体可达性水平。

3.2 供给水平分析

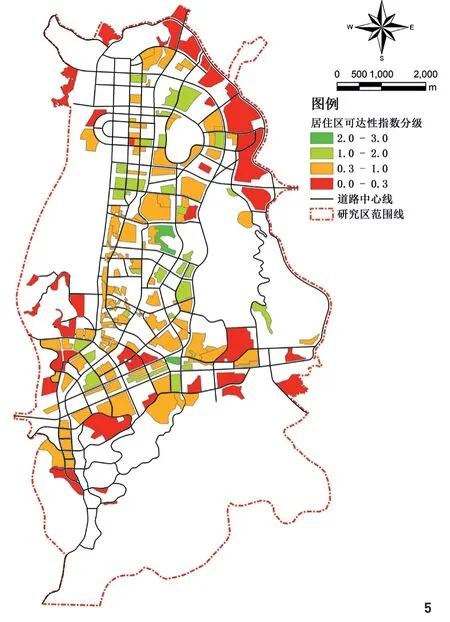

根据居住区人口统计数据,生成居住区人口密度图(图7);通过“核密度分析”工具,生成居住区人口核密度分析图(图8),总体来看规划区人口呈现中部密度大、分布多,边缘密度小、分布少的特点。

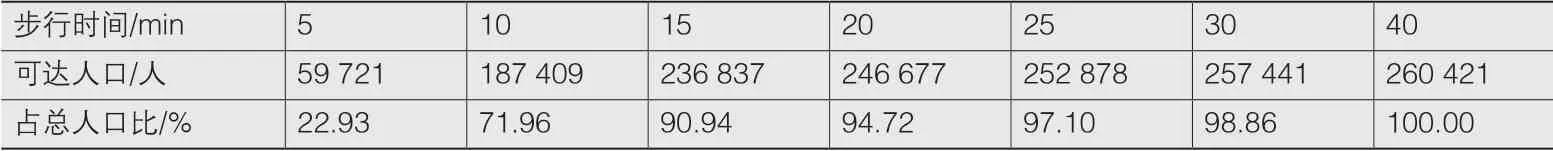

通过“最近设施点”工具,生成居住区到最近游憩绿地的最短步行路径,计算各个居住区居民步行到达最近游憩绿地的距离和时间,统计不同距离等级可达人口(表1)和不同时间等级可达人口(表2)。从步行距离来看,40.37%的居民步行距离不超过500m能到达最近的游憩绿地;94.72%的居民步行距离不超过1 500m能到达最近的游憩绿地。从步行时间来看,22.93%的居民能在5min内步行到达最近的游憩绿地;90.94%的居民能在15min内步行到达最近的游憩绿地。按照就近使用的原则,大部分居民能在较短距离和时间内到达最近的游憩绿地。

通过“最近设施点”工具,生成居住区与游憩绿地的最近服务位置分配关系(图9),统计各个游憩绿地的就近服务游人数量和人口容纳量,获得各个游憩绿地的服务强度统计表(表3)。服务强度等于1,说明游憩绿地供给满足附近居民需求,供求平衡;服务强度小于1,供给大于需求;服务强度大于1,供给小于需求。结果显示,游憩绿地供给总体满足居民需求,资源总量合理;大部分游憩绿地服务强度小于1,附近居民有更多机会获得更大的游憩绿地;少部分游憩绿地服务强度两极分化,存在过度使用和较少使用的情况。

根据服务强度统计结果,通过“插值分析”工具,生成游憩绿地品质提升次序图(图10),颜色越鲜艳区域的游憩绿地优先进行品质提升。结果显示,需要优先进行品质提升的服务强度过大的游憩绿地占地面积较小,人口容纳量少,服务游人数量较多;主要分布于人口密度较大、人口分布较多的规划区中部。

图3 可达性指数分布图

图4 居住区分类图

图5 居住区可达性指数分级图

图6 游憩绿地空间布局优化次序图

4 优化建议

4.1 完善空间布局

根据游憩绿地空间布局优化次序,首先,考虑在服务半径覆盖范围之外的可达性指数为0的居住区附近增加满足游憩需求的绿地,消除服务盲区。然后,对于仅被城市级游憩绿地服务范围覆盖的可达性指数小于最大可达性指数10%(0.3)的居住区:第一,实现居住区周围400m范围内有公共交通站点;第二,考虑在居住区周围300m范围内增加社区级游憩绿地,在条件允许的情况下,考虑在居住区周围2 000m范围内增加区域级游憩绿地。最后,对于被城市级、区域级游憩绿地服务范围同时覆盖的可达性指数小于0.3的居住区:第一,实现居住区周围400m范围内有公共交通站点;第二,考虑在居住区周围300m范围内增加社区级游憩绿地,优化绿地空间布局,提高可达性与公平性。

4.2 促进品质提升

根据服务强度分析结果,以促进供求平衡为目标。首先,关注服务强度大于10、存在过度使用、供给远小于需求的游憩绿地,优先对其进行品质提升。一方面,通过游憩绿地自身建设,提升绿地品质,缓解绿地过度使用的问题。另一方面,在其附近增加新的游憩绿地,增强供给能力;新增游憩绿地的面积大小根据服务的游人数量进行计算。在用地条件限制、新增绿地困难的情况下,可通过适当利用其他公共绿地,在不影响其主要功能前提下增强游憩功能,解决服务强度过大的问题。

表3 服务强度统计表

其次,关注服务强度大于1、小于10、存在轻微过度使用的游憩绿地。通过游憩绿地自身建设,提升绿地品质,在节约土地资源、不增加新游憩绿地的情况下,缓解游憩绿地轻微过度使用的问题。

再次,对占地面积较大、距离大多数居住区较远、服务强度小于0.1的游憩绿地。通过完善游憩绿地出入口、周边路网,提高连通性,提升绿地品质,增强吸引力,吸引居民离开规划区中部服务强度较大的游憩绿地,平衡城市内外发展。

5 结语

本文基于ArcGIS网络分析法,同时考虑服务半径、绿地面积、绿地与居住区距离、人口分布等因素,从空间布局和居民使用的角度共同评价游憩绿地的可达性,识别发展“不平衡不充分”的区域。结果表明:游憩绿地的空间布局总体合理,总供给大于居民总需求,但由于游憩绿地的服务半径、面积差异和人口、公共交通站点、路网的分布差异,造成部分居住区可达性指数低和部分游憩绿地服务强度过大。针对不足,从空间布局和品质提升2个方面给出优化建议,指明游憩绿地空间布局和品质优化的重点和方向,促进游憩绿地可达性整体提高。优化建议中重点考虑可达性指数低于0.3的居住区域,阈值设定过于主观,今后研究有必要根据城市的发展水平合理确定阈值;另外,游憩绿地服务的游人数量计算基于就近使用的原则,未考虑不同年龄段居民的游憩偏好和因绿地质量、类型不同引起的吸引力差异,数据结果有待进一步完善。

注:文中图片均由作者绘制。

图7 居住区人口密度图

图8 居住区人口核密度分析图

图9 服务位置分配关系图

图10 游憩绿地品质提升次序图