藏彝走廊底蕴与茶马古道功用及该区域中“一带一路”指向

孙昭亮 孙勇

[摘要]费孝通先生基于中华民族形成与走向的考量,数次提出民族走廊的研究命题,其中对藏彝走廊研究就有涵义递进的公开五论之说。沿着费老指出的门径,中国大陆学界近40年来对各个民族走廊做了大量的研究,提出了不少有学术价值的观点;其中,“走廊”概念泛化到各个相关学科,从人文地理学、考古学、民族学/人类学、语言学、文化学、社会学、政治学到区域经济学、发展经济学、民族经济学、边疆学等学科交叉研究的角度看,藏彝走廊的成形与茶马古道密切相关,即出现南方丝绸之路时藏彝走廊已经形成,并因其茶马古道功能而使该走廊长期保留着内部的延续能力及其与外部的沟通活力。随着研究的进展,费老提示的该走廊的蕴涵被学人不断发掘;进入21世纪,中国“一带一路”的愿景与行动将焕发出这个走廊的新活力,国家决策层所命名的藏羌彝走廊,扩展了该走廊并注入了新的内容,对该走廊的研究将有更多的含义被人们所认识。

[关键词]藏彝走廊;茶马古道;一带一路;跨学科研究

中图分类号:C95文献标识码:A文章编号:1674-9391(2020)02-0043-10

基金项目:四川大学中央高校基本科研业务费项目“中国藏区社会法制进程简明史”(sk2011xtcx-01qn03)阶段性成果。

作者简介:孙昭亮(1985-),女,籍貫北京,四川大学中国藏学研究所编辑,法学硕士,研究方向:西藏社会法治史研究;四川成都 610064孙勇(1956-),男,河北人,四川师范大学教授,华西边疆所所长,研究方向:西藏社会经济发展研究,边疆问题和理论研究。四川成都 610068随着学人们的推进,始于费孝通先生在1978年提出的“藏彝走廊”研究,已经取得了很多成果。尤其是进入21世纪,对这个走廊的研究由早期的收敛性朝着发散性过渡,有了一种新的具象,即从对具体问题的研究过渡到挖掘其内涵实质。今天,我们重研费孝通先生对藏彝走廊的论述,再读专家们的相关论著,由此产生对多种问题之间的联系以及与现代化发展包括“一带一路”相关问题的探析,或有益于拓展该命题的研究。对此,笔者不揣谫陋提出浅见,不妥之处,请方家指正。

一、费孝通公开五论藏彝走廊的大视野和底蕴

虽然费孝通先生说自己是“藏彝走廊概念”的提出人之一[1],但是学界基本上公认其为这个命题的倡议者,因为费老多次专门就“藏彝走廊研究”进行论述,并在每次公开的论述中,从基本概念、研究范围、研究内容、分阶段的目标任务都作了理论上的推进,并亲自参加实地考察与调研活动;先生在该命题的提出与确立、提升与深化等方面,居功至伟。

可能是由于后期相关研究者的辗转沿袭,已有关于藏彝走廊研究的论文多数(包括近期论文)认为费孝通共有三次公开阐述“藏彝走廊”,而李绍明先生在2006年已发文较为详细地介绍了费老五次公开论及“藏彝走廊”的内容。由于我们尚未见其它文献有超过五次的介绍,不知费老是否还有更多对藏彝走廊的论述,本文且依李绍明先生该篇论文所说“费老对藏彝走廊的第五次公开阐述,可说是他生前最后一次对这一问题的表达”[1],故本文称“费孝通公开五论藏彝走廊”。从1978年9月到2003年11月,长达23年,先生在公开的论述中一次比一次加深对藏彝走廊的认识。笔者认为,一个系统的学术观点,在形成中一般会有公开与未公开的多次交流,仅仅是费老公开五次论述藏彝走廊的内容,对今人的研究仍有启迪。

费孝通先生公开一论“藏彝走廊”,是1978年9月在政协全国委员会民族组的一次会议上的发言,其围绕着民族识别的问题,就民族历史研究扩展范围之需,提出了“以康定为中心向东和向南大体上划出一条走廊……这条走廊正处在彝藏之间沉积着许多现在还活着的历史遗留,应当是历史与语言科学的一个宝贵园地[2]”。众所周知,中国的民族识别工作起始于1951年,经过三个阶段,到1979年基本结束。换言之,在中国民族识别工作接近结束之时,费老就涉及民族识别的问题提出意见,并认为要做进一步的研究,除了配合国家民族事务委员会当时“抓紧进行民族识别工作”的通知部署之外,其它的意蕴何在?

中国的民族识别工作历经近30年,在大量艰苦细致的基础调研上,识别了56个民族。有资料介绍道,“在民族识别三个阶段的工作里,费孝通、黄现璠、夏康农、秋浦、翁独健、李有义、李安宅……林耀华等等20世纪中国人类学界和民族学界的名家,及大批学者、民族工作者做出了杰出的贡献①。”此可谓民族识别工作成就非凡,但其后仍有部分未识别民族。这个问题一直在民族学界和民族工作机构乃至民政、统计部门存在着,也在现实生活中给部分公民带来了民族身份认定的问题。业内研究者都知道,在民族识别中,对某个族体的实地调查,要从待识别族体的历史、现实、区域、社会、制度、源头、与周围民族的关系等方面,进行综合的科学分析。换言之,中国某些族体人群未得到确认,是实地调研中对该地域历史社会的综合科学分析不够造成的。

由此可管窥到,费孝通先生在年近七旬时,以民族识别为题的发言,提出藏彝走廊和民族走廊的概念,有从更高层次的考量,也需更加具体化的探讨,这两个方面可谓“顶层设计”和“分层设计”;藏彝走廊概念的提出,从学术立论的角度以及学为国用的治学角度,为其后的“三(四)大走廊”②学说奠定了基础,也为“中华民族多元一体格局”理论的产生做了铺垫。

费孝通先生公开二论藏彝走廊,是1981年12月以《民族社会学的尝试》为题,在中央民族学院民族研究所座谈会的讲话中,阐述了其“民族走廊”学说,并再次提到“藏彝走廊研究”。其指出这个研究要拓展眼界,要站到中华民族形成的高度去观察和思考。费老将甘肃起到云南终的一片地带称走廊,指出在这个走廊上有多个集团、多种势力在历史上争夺过,“几个大民族在这地区你去我来,我去你来搞了几千年”[1]。随之,费老将中华民族所在的地域,大体上分为从北部的草原,到东北的高山森林区,西南的青藏高原、云贵高原,其中包含了藏彝走廊、南岭走廊等走廊,并点出与沿海、中原的关系,认为这样的格局好比是全国一盘棋,并指出,“我们必须从这个棋盘上的演变来看各个民族的过去和现在的情况,进行微型的调查”[1]。

费老公开二论藏彝走廊,将第一次的阐述往前大大推进了一步,明确地为人们勾画出“走廊”与“地区(板块)”的关系。亦即中国人文地理从史学研究角度看,对民族形成、国家建构的这样一个涉及宏旨的意义。其构想,已经远超第一次论述时的高度。若对比其第一次论及的内容,可以看出,第一次是个勾勒似的“猜想”,第二次已经将“猜想”变成了宏图似的“设计”。

费孝通先生公开三论藏彝走廊,是1982年4月在昆明由中国西南民族研究学会召开的座谈会上,先生就会议主题,发表了《支持六江流域民族的综合调查》书面讲话,指出需要作宏观研究,对中华民族形成的过程与发展,要用全面的整体的观点,“研究我国这个多民族大家庭几千年里各民族来来去去不断流动的状况和趋势。”[3]费老对中国西南民族研究学会组织6省(区)研究人员,对六江流域即大渡河、澜沧江、金沙江、雅砻江、怒江、岷江等流域和地带进行考察,表示赞赏。认为好就好在打破了行政上与学科上的界限,进行综合研究。

由费老第三次公开论述的内容看,既强调了重大的理论问题,又提出了研究的方法问题。重大的理论问题是二论中提到的中华民族形成、各个民族之间关系等“全面的整体的”研究;在具体的方法上则指出,打破行政与学科的界限,进行综合研究,把二者结合起来,包括藏彝走廊在内的民族走廊研究方能取得“一加一大于二”的成果。较之于前两次的论述,这次论述可以看作是构思“顶层设计”和指导“分层设计图上作业”的结合。

费孝通先生公开四论藏彝走廊,是在1982年5月武汉社会学研究班和中南民族学院部分少数民族同志座谈会上,先生以《谈深入开展民族调查问题》为题,再一次通过讲话从学理上认识藏彝走廊以及民族走廊学说。这就是后来学界有人归纳的“我国两横一纵的三条民族走廊的格局”。费老公开四论藏彝走廊之中,在完善其民族走廊学说的意蕴中,就要通过深入研究,以解决“需要一个宏观的、全面的、整体的观念,看中国民族大家庭里的各个成分在历史上是怎样运动的”[4]问题;并强调“要各个学科合作……综合起来研究解决这些有关中华民族的形成问题”[4]。而这一意蕴,最终为其提出“中华民族多元一体格局”的观点夯实了基础。到这里,费老将诸学科综合研究后形成的学术思想,在中国人文地理格局上已经有了清晰的大框架与具体的构成。较之于前三次的论述,基本上实现了其关于中国民族研究指向的“顶层设计”与“分层设计”。

费孝通先生公开五论藏彝走廊,是在2003年11月给“藏彝走廊历史文化学术讨论会”的一封贺信上,当年中国西南民族研究学会与四川大学中国藏学研究所在成都召开该会,时患病在身的费老特从外地发信祝贺,信中对藏彝走廊研究重要性再作阐释,指明这个研究与“中华民族多元一体格局”的关系,并强调两者的重要意义。

从第四次到第五次公开论述藏彝走廊,已经相距20年有余。在此间,费老已经完成了其民族研究的一个登顶任务——1988年8月,费老在香港讲演稿基础上形成的论文《中华民族的多元一体格局》发表,这是一篇在国内外民族学/人类学、社会学、历史学、人文地理学、政治学界乃至政界引起巨大反响的著名论文。之后,先生将论文同名扩展为约32万字的专著。学界与政界比较一致的看法是,费老的这个观点既是对中华民族历史经验的总结,又是对中国民族现实的高度把握。从全局性的意义上说,这个观点不仅对学界如何解决认识中华民族形成的基本问题有引领意义,也对政界理解与制定包括民族政策等其它相关政策极具启发;而且对当时和进入21世纪的中国如何制定相关全局性方针政策有着前瞻的指导作用,同时对世界性同类问题的认识也有很大的学术思想价值。

费老在2003年的公开论述中强调,对包括藏彝走廊在内的民族走廊开展研究,弄清各民族的经济文化交流的历史,对于“从特定地区内部认识‘和而不同的民族文化接触历史与现状,有着重要意义,对于我们担当‘文化自觉的历史使命,也同等重要”[5]。从1988年发表“中华民族多元一体格局”的论文到2003年的贺信论藏彝走廊,又经过了十五年(其间,1999年中央召开了全国民族工作会议,对新世纪民族工作作出了部署。),先生第五次公开论述意味深长,尤其是有些话语明含期许,嘱咐后进学人要更加自觉地深入研究,担当历史使命,对藏彝走廊研究要有符合时代要求的解读。

浅析费孝通先生“五论藏彝走廊研究”,我们认为其提出的这个命题,基于他对“中华民族如何形成与发展”的考量,其底蕴就是对其“中华民族多元一体格局”观点提供基础论据,用费老自己的话来讲,“藏彝走廊”是中华民族形成大格局中的一个棋子,这颗棋子活了,全盘皆活。由于先生深厚学养而造就的学术洞察力,公开五论所展示出的宏大视野与底蕴,引领人文地理学、考古学、民族学/人类学、语言学、文化学、社会学、政治学到区域经济学、发展经济学、民族经济学、边疆学等诸多学科的研究者相继进入。历经时间与实践的检验,该命题已演化为“藏羌彝走廊”研究,成为中国大陆学界诸多研究领域之中的一颗璀璨明珠,放射着迷人心魄的学术光芒。

二、依托于多种因素成形的民族活动走廊

民族的生存繁衍要依据一定区域,民族为生存繁衍的迁徙活动要依据一定的区域。这是各个相关学科研究民族走廊的着眼点。当年费孝通先生提出“藏彝走廊”与“民族走廊”等概念,但费老并未对“民族走廊”下明确的定义,只描述式地将藏彝走廊以及其它民族活动的地带与“民族走廊”划出了类别,部分学人的理解是二者可通,也有部分学人探讨二者之间的关系。

在费老提出“民族走廊”概念后,明显地有着从形式逻辑的角度看相关事物的问题,即“藏彝走廊”这个特称从属于“民族走廊”的泛称。于是,有的学者对“民族走廊”进行了学理探讨,还有些学者在探讨之中提出了构建“民族走廊学”,乃至“走廊學”的建议[6]。这是学人内心“本体论”意识作用于“认识论”的反映,这个现象往往出现在学养比较深厚的专家的研究之中。

李绍明、李星星两位专家是构建“民族走廊学”的倡议者,他们都将构建“民族走廊学说”视为纲领性的问题[7],较早提出了“民族走廊内涵”的见解,比较接近费孝通先生的原意。何谓民族走廊?李绍明先生的说法很直接,“民族或族群长期沿着一定的自然环境如河流或山脉向外迁徙或流动的路线……[8]”李星星教授的说法由两点构成,一是古代冲积平原边缘且限于中国;二是一定历史时期的族群为避开中心地区政治经略,要迁徙要躲避要自保,进入的山川复杂的条带状的特殊地带。③这两位学者是通过定义式的阐释来探讨民族活动走廊内涵的。一说较为简练,一说较为繁复,两者的落脚点一为“路线”,一为“地带”,而前提也各有不同,一说为“长期沿着的路线”,一说为“选择的便于以求自保的地带”。

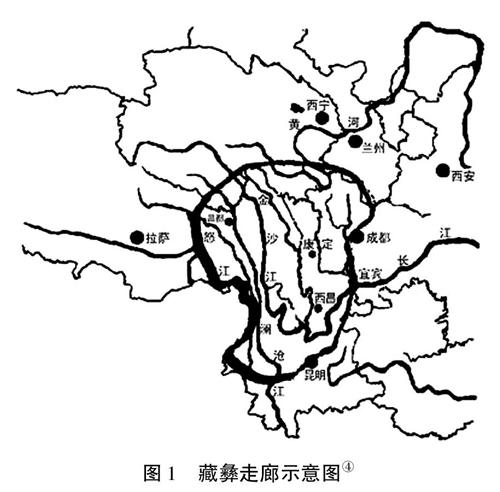

在二李学者提出了对“民族走廊”概念进行阐释(定义)的前后,一些学者也分别在论文中用“路线”“通道”“地带”“要道”“流域”“民族—区域”“历史—区域”等名词来阐释“藏彝走廊”与“民族走廊”的基本特性。在多数论文之中,学者们并未刻意区分“藏彝走廊”和“民族走廊”,前期主流看法所阐释出的两者特征大同小异,论证所指藏彝走廊地理范围也大致相同(见图1)。

曹大明、葛政委两位青年学者曾对两位李教授定义式的阐释做了解读,认为分别有一定道理,但在如何界定上并不完善,这两位年轻的学者都试图对“民族走廊”下一个明确的定义。曹大明博士在2011年提出“民族走廊”可界定为,“由一个或多个社群因生计、避乱等因素影响从一个地方流向另外一个地方所形成的集历史文化积淀和‘走廊式地理特征于一体的特殊地带”[9]。可以说,这一界定综合了李绍明与李星星两位专家的说法,又体现了“历史—民族—区域”的内涵,有对一个概念下定义⑤的意味;葛政委博士在2013年发文称,其根据费孝通的“民族走廊”原意也下了一个定义,本文因其过长与查重等原因不宜在正文中引述⑥,本文只作为注释引出。按照形式逻辑学的基本要求,被定义概念=种差+邻近属概念,定义过宽是不适当的,定义也不能是描述的,其所谓的“定义”两者兼有,因而我们不能视该文所称的“定义”为定义。近期,周大鸣教授也就“民族走廊”问题提出了研究的路径与方法,认为要理解藏彝走廊与民族走廊的涵义,须从地理、行政区划、文化三个层面来理解[10]。其文中却也没有下一个“民族走廊”的明确定义,至于周教授为何要将费老已经明确不把行政区划作为研究民族走廊依据的提示,改回到要以行政区划来理解,其文中也没有作出明确的解释。

从藏彝走廊的前期研究中可见到,马长寿、李绍明、石硕、赵心愚、冉光荣、马曜、袁晓文、李星星、刘亚玲、彭文斌、王铭铭、任新建、孙宏开、曾现江、马尚林、高志英、徐俊、徐黎丽、杨朝晖、李锦、杨明洪、周智生、陈静静、邓宏烈、白志红、王菊、周云水、黄树民、赵旭东、王正宇、秦和平、吴其付、张晓红、李灿松、周毓华、申旭、刘达成、徐新建、艾南山、李一如、翁乃群、段渝、李红春、杨永红、杨曦帆、刘复生、汪志斌、熊胜祥等老中青学者,从各个方面阐释藏彝走廊研究中的现象,大多将这个走廊的地理本体最后落到了“通道”与“地带”的范畴。当然,毋庸置疑的是,这个走廊的人文本体是在这个走廊中活动的包括藏、羌、彝、白、回、蒙、傈僳、纳西、普米、独龙、怒、阿昌、景颇、苗、瑶、佤、德昂、布朗、拉祜、哈尼、基诺、门巴、珞巴也包括汉族在内的各个兄弟民族。

石硕教授以深厚的学术功底对藏彝走廊进行了系统研究,在前期发表大量论文与出版专著的基础上,又在2015年推出与李锦、邹立波等多位学者合作的《交融与互动:藏彝走廊的民族、历史与文化》一书,可以说是研究藏彝走廊综合性的专著。从石硕教授的著述看,从民族、文化、地理空间三个要素及其相互间的关系着手,对藏彝走廊的范围进行了较为合理的圈划,并在论及藏彝走廊形成的时间上跨度最大。在之前的论文中,石硕教授对藏彝走廊的概念做过阐释,虽也没有明确地下一个定义,但其认为,“走廊”应是一种左右形成屏障的线性通道……在与线性垂直的方向则形成了较难通行的屏障。石硕教授强调说,“藏彝走廊”所指,非严格的行政区划,只是一个人文地理区域,“对其范围的确定很大程度上也只能宜粗不宜细。”[11]石硕教授后来将此篇论文收在《交融与互动:藏彝走廊的民族、历史与文化》一书中作为前言,在第一段专门阐释了“藏彝走廊”由谁提出,具有什么地理特征,是自古就有多个民族迁徙流动的场所等要素构件组合起来的地带,以说明什么是“藏彝走廊”。此阐释亦可转换为对“民族走廊”的说明,其基本上介绍和阐释了对这一类别命题的前提。

赵心愚教授和冉光荣教授在前期的研究中,分别侧重在古代通道与近代经济社会上。前者考证了在藏彝走廊形成之中交通的作用,后者探讨了在藏彝走廊成形之后的区域经济概况。赵心愚教授根据文献和考古资料,认为藏彝走廊古代通道的三个基本特点是形成这个走廊的要件,一是古代通道数量较多;二是南北向通道更显重要;三是通道形成后不断变化。赵教授最后专门说明道,“上述三个特点之所以称作基本特点,是因为它是随这一民族走廊的形成而出现的,而且长期存在”[12]。换言之,赵心愚教授的观点,将藏彝走廊形成的时间大体也划定了,即从古羌人陆续南迁起,到后来藏缅语族、苗瑶语族包括壮侗语族和孟高棉语族的各个民族在西南地区六江流域整合并安居。这是蕴含在其论文中的一个重大阐释,即费孝通先生所希望从这个走廊找到中华民族最早的多元是如何流动起来的例证。冉光荣教授的阐释不太多,主要集中在经济社会的范畴,讲到了藏彝走廊各族之间的社会经济关系,其中比较注意这个走廊中汉族在经济活动中起到的联接作用和推动作用,可以视为对这个走廊研究中将汉族也纳入考察对象并予以分析的开篇,其论述的依据有可能多半来自于一些学者的田野调查[13]。

在研究中,部分学者专门就白族、回族等民族在藏彝走廊的经济活动作了论述,有的还标注了范围和影响,旁证了该走廊成形后民族互动的内容和方向⑦。还有一些学者,注意研究这一走廊的羌族活动⑧。袁晓文教授是较早聚焦藏彝走廊民族互动与发展的专家之一,其与李锦教授2006年主编出版的《藏彝走廊东部边缘族群互动与发展》一书,以实地调研的材料支撑了族群互动的观点。段渝教授较早提出了南方絲绸之路与藏彝走廊生成的关系,指出了叟人与彝族的渊源⑨。周智生教授在藏彝走廊民族经济共生形态的研究上予以机理的阐释。其虽也未对“民族走廊”下定义,但从一个新的视角阐释了藏彝走廊能够形成的重要因素。其认为,基于客观的现实辨析,藏彝走廊实际上是由民族经济互补共生而定型的⑩。

综上所述,作为西南民族研究学界领军人物的李绍明先生的民族走廊定义是较为恰当的;李星星教授则在文献资料和田野调查的基础上,对李绍明先生的定义进行了扩充;而曹大明博士在对前人论述的基础上,对民族走廊所下的定义则符合定义的规则且近乎完整;石硕教授系统性的阐释,涵盖了从民族走廊到藏彝走廊的“种属差”的所有内容,尤其是在2015年推出的那本新书,点题在“交融与互动”,落题在“民族、历史与文化”,与费老当初关于藏彝走廊的“猜想”与“设计”吻合度很高。

再往前推,在更早的时候,上述道路其实是古羌人南迁的通道,也是之后历朝历代其他族群迁徙和商用的通道。考古研究证明,人類早期的迁徙,一旦遇到山脉基本上会选择沿着靠山势有河流的地方走,久而久之便会形成比较固定的通道。从在藏羌彝走廊范围的茶马古道遗迹考察看,证明了这个规律性的现象是存在的。道路给沿路民众带来各种实惠,路况的好坏决定了民众所得实惠的程度。早期“茶马古道”的路况很差,多为沿江丛岭小道,也有部分在与官道接通后的大路,以及遍布各个节点的便道与驿站。有的路段地形险峻,灾害不断,有的路段因人为的割据,时常被阻断,因而这个走廊也是行路艰难、交通不便的代称。20世纪50年代以后,国家政令畅通,中国西南民族地区的交通逐步改善,公路、铁路纵横,辅之以航空等形式,对藏彝走廊中各个民族的经济发展起着难以估量的作用[17]。

费孝通先生在20世纪80年代末和90年代初,提出重建丝绸之路的设想,将南北丝绸之路重建与中国改革开放和现代化建设联系起来,具体到大西南建设,重建南方丝绸之路与开发川、滇、藏,对外大开放联系起来[18]。20世纪80年代也是费老论述民族走廊、藏彝走廊人文意义的时期。谈古论今,似乎不相干的两大论题有机结合,显示出了先生治学为国的阔大视野。费老在30年前提出的这些建议,与21世纪进入新时代的“一带一路”倡议的契合度非常之高。

费老在第五次论及藏彝走廊时,强调要有“文化自觉”。如何实现“文化自觉”,是民族地区现代化的核心问题,其包含了物质文化的提升与精神文化的重塑。四川学界尤其是社科系统的侯水平、何洁、徐学书、喇明英等人早些年就此命题,做了系列研究并提出了政策咨询意见。

在物质文化的提升上,“一带一路”愿景与行动在我国西南地区的展开,面临着藏羌彝走廊多向交流对接的问题,包括向北与向西在与国内其它民族走廊以及西藏地区的现代化同步走还是分步走的问题。到这里,我们看到孙宏开、申旭等学者提出的宽泛藏彝走廊概念,有着接续古代对外交流的意蕴,暗合费孝通先生重建南方丝绸之路的重要建议。费老在20世纪90年代就提出,以凉山攀枝花为中心,沟通成都、西昌、昆明到云南保山从德宏出境,西通缅、印、孟的南方丝绸之路[19]。费老的这个构想,由近些年很多学者所探讨的“孟中印缅经济走廊”所扩展;而孙宏开、申旭、徐学书等阐述过的两条茶马古道,从成都或昆明到西藏林芝、拉萨、日喀则、吉隆等地沿茶马古道去向走的“南亚大通道”建设,已经有规划和开始前期项目的实施了。

2012年,文化部先后列出“藏羌彝文化产业走廊”重点项目,启动了该走廊规划的编制工作;2014年3月,文化部、财政部颁布《藏羌彝文化产业走廊总体规划》,该规划明文阐述道,“藏羌彝文化产业走廊位于中国西部腹心,自古以来就是众多民族南来北往、繁衍迁徙和沟通交流的重要廊道,是我国重要的历史文化沉积带,在我国区域发展和文化建设格局中具有特殊地位”。规划涉及甘肃、四川、贵州、云南、西藏、陕西、青海等7省区的11个市(州、地区),面积超过68万平方千米,少数民族人口超过760万。随着该规划的出台,相关各地政府陆续推出了配套的文件,从各个方面启动经济、文化和改革等方面的工作。需要指出的是,这个规划将西藏拉萨纳入到走廊的范围,与早期孙宏开、申旭等学者指出的宽泛藏彝走廊范围基本吻合(见图2)。

学界有研究者对这个走廊范围的扩展,持支持的态度。杨明洪教授近期发文,提出了建设藏羌彝经济走廊的构想,分别从政治、经济、文化、交通、旅游、扶贫、生态保护和社会稳定、边疆安全等方面论证了建设“藏彝经济走廊”的必要性。此前,赵旭东、李阳、李智环等学者已经就“藏彝走廊”与“一带一路”建设发表了论文。赵旭东教授从学科建设的角度,对该走廊的走向研究上,认为一带一路与藏彝走廊在思想有异曲同工之妙[6]。李阳博士则从文化安边、改革开放、产业建设等方面,初步提出了一带一路视域下藏彝走廊的走向问题。李智环教授从在大致相同的论述中,强调了民族走廊的丝绸之路在“一带一路”中的新内涵。

近年来,“藏彝走廊”的考察研究持续不断,“藏羌彝走廊”的发展研究已现端倪,学界多年的大量探讨不断转化为政界的多项决策和规划部署,国家决策层公布的“藏羌彝走廊”涵盖的大范围,具有更多的内容。该走廊在“一带一路”愿景行动之中,以新指向的展望被人们所重视,但深入研究尚待展开。对藏羌彝走廊深入研究的方向,笔者蠡测为:一是这一走廊具有历史上打通“路与路,内与外”的功用,具有接北连南贯东穿西的地理优势,在一带一路建设之中可焕发出新的活力,有着由走廊变为枢纽的潜力,也有着发挥枢纽作用的预期;二是这一走廊在国家战略布局中有着举足轻重的作用,对中国大西南在边疆发展、稳定和安全方面“牵一发而动全身”,在政治、经济、社会发展、民族团结、生态建设、对外开放等方面至关重要,具有激活7省区发展、稳定、安全的连锁效应,其战略位置有着深层次的结构;三是这一走廊的现代化研究尚需深入,在以前对历史社会以及多彩文化等方面研究的基础上,藏羌彝走廊内部各民族面向未来,面向世界,面向现代化的研究越来越显突出;四是该走廊在一带一路的愿景行动中,所具有的指向是多维的,走廊的各项建设会有大量从宏观到微观的新情况与新问题,涉及很多的共性与个性问题,多学科综合研究仍然是必不可少的方法,学界要做的事情依然很多;五是在一带一路视域下,面对中国两个“一百年目标”的实现,该走廊将在民族“交往、交流、交融”新格局中,继续对中华民族多元一体的新走向做出巨大贡献,对中国构建亚洲命运共同体,乃至人类命运共同体发挥出应有的作用。

综上所述,由费孝通先生基于中华民族历史、现实和未来考量的民族走廊以及藏彝走廊的命题,意义重大,影响深远;40年来学界的研究硕果累累,并对政界的决策施以越来越大影响。新时代、新形势、新任务,给予学界以新期望;在一带一路视域下的藏羌彝走廊研究新命题已经浮出,需要学人做出新的贡献。

注释:

①360百科:“民族识别”,https://baike.so.com/doc/5870836-6083697.html。

②中国学术界还广泛使用“西北民族走廊”“南岭民族走廊”“武陵民族走廊”等其他民族走廊的说法。

③参阅李星星《再论民族走廊:兼谈“巫山—武陵走廊”》,《广西民族大学学报》(哲学社会科学版)2013年第2期。

④本图片来源:新浪新闻中心,藏彝走廊:思想的源地(图)2003年12月14日,http://news.sina.com.cn/c/2003-12-14/11021336 891s.shtml。

⑤所谓下定义,就是用简短明确的语句提示概念的内涵,即揭示概念所反映的对象的特点或本质的一种逻辑方法。用公式表示就是:被定义概念=种差+邻近属概念(“种差”是指同一属概念下的种概念所独有的属性(既和其它属概念的本质的差别),“邻近属概念”是指包含被定义者的最小的属概念。

⑥葛政委《论民族走廊研究的几个关键问题》,《铜仁学院学报》,2013年第3期。文中所下的定义是:“作为民族学概念的“民族走廊”是费孝通最先提出来的,民族走廊属于山区文明地带,它远离政治中心,历史上是山内民族居住和山外民族逃遁或迁徙的国家权力与地理边缘地带,在现实中这里仍然聚居着多个少数民族,保存了丰富的当地民族和外地民族的文化遗产,民族情况异常复杂,是对民族学研究具有突出意义的地带。”

⑦参阅李灿松、饶允昌、李佳晋《藏彝走廊地区白族商人的商贸空间网络演化研究》,《云南师范大学学报(哲学社会科学版)》2011年第1期;马尚林、罗凉昭著《藏彝走廊中的回藏和谐民族关系研究》,民族出版社,2017年。

⑧参阅张曦、黄成龙主编《地域社会深描:藏羌彝走廊研究新视角》,社会科学文献出版社,2017年。

⑨参阅段渝《中国西南早期对外交通——先秦两汉的南方丝绸之路》,《历史研究》2009年第1期。

⑩参阅周智生、缑晓婷《藏彝走廊地区多民族经济共生形态演进机理研究》,《云南民族大学学报(哲学社会科学版)》2014年第3期。

参阅孙勇《维护西藏地区社会稳定对策研究》论纲部分,西藏人民出版社,2015年。

杨明洪教授在其《“藏彝经济走廊”开发建设与协调发展》论文中提出的意见,支持笔者的这一观点。

张曦《藏羌彝走廊的研究路径》,《西北民族研究》2012年第3期;徐学书《“藏羌彝走廊”相关概念的提出及其范畴界定》,《西南民族大学学报(人文社科版)》2016年第7期。

参阅李一如《藏彝走廊语言文化解读》,《西江月》2010年第2期。

李绍明《民族学文集》874页,成都出版社,1995年。在该书中李绍明将西南丝绸之路、茶马古道与民族走廊理论结合起来,提出“除了我们这里所指出的藏彝走廊的道路而外,也还有着横断山脉从东到西的古道。其中一条东起今雅安,途经泸定、康定、理塘、巴塘、昌都而达拉萨;从拉萨便可南下不丹、尼泊尔与印度。这条道路大体相当于今日的川藏公路。另外还有一条从今云南大理起,途径丽江、中甸德钦、盐井到昌都再往西去拉萨的古道。这条路大体相当于今日的滇藏公路。”

参阅孙华《“茶马古道”文化线路的几个问题》,《四川文物》2012年第1期。

参阅任新建《茶马古道的历史变迁与现代功能》,《中华文化论坛》2008年第12月(期);李延政《对南方“丝绸之路”茶马古道的理解》,《新西部(理论版)》2015年第13(20)期。

参阅李绍明《西南丝绸之路与民族走廊》,四川大学历史系编《中国西南的古代交通与文化》35-48页,四川大学出版社,1994年。

参阅费孝通《谈深入开展民族调查问题》,载《中南民族学院学报》1982年第3期;李绍明在多篇论文中也阐述了南方丝绸之路与民族走廊的關系。

1987年,木霁弘、徐涌涛、李林等在云南中甸地区做方言考察时,了解到在中甸金沙江附近存在一条马帮运货至西藏的石路,并在《中甸历史资料汇编》里率先提出“茶马之道”的概念。

2011年12月,四川省社科院侯水平研究员、何洁助理研究员提出“关于开展藏羌彝文化走廊文化资源调查的建议”,受到省委省政府领导和有关部门的高度重视;其后徐学书、喇明英提出了《关于构建“茶马古道经济文化走廊”的对策建议》,省委领导作了肯定性批示;2012年6月“西部社会科学院院长联席会暨‘思想库建设与文化大发展大繁荣论坛”,徐学书提交了《加强西部地区发展合作共建“茶马古道经济文化走廊”》论文。

参阅王茂侠《“两南”兴藏新探——以费孝通西部发展战略构想为背景》,《甘肃行政学院学报》2009年第6期。

本图来源:快资讯,藏羌彝文化产业走廊总体规划,中国经济网 2017-10-19,http://sh.qihoo.com/pc/92bbcf35a5b49c906?cota=4&tj_url=so_rec&sign=360_e39369d1&refer_scene=so_1。

参阅杨明洪《“藏彝经济走廊”开发建设与协调发展》,《开发研究》2018年第5期。

参阅李阳《“一带一路”视域下的藏彝走廊》,http://zytzb.gov.cn/tzb2010/S1828/201709/8d95aa75eae64778ac8651c08c1ade4b.shtml。

参阅李智环《论“一带一路”语境中的“民族走廊”及民族关系》,http://www.chinathinktanks.org.cn/content/detail?id=iq3sx892。

参考文献:

[1]李绍明.费孝通论藏彝走廊[J].西藏民族学院学报(哲学社会科学版),2006(1).

[2]费孝通.关于我国民族识别问题[J].中国社会科学,1980(1).

[3]费孝通.支持六江流域民族的综合考察[J].民族学报(昆明版),1982(2).

[4]费孝通.谈深入开展民族调查问题[J].中南民族学院学报,1982(2).

[5]费孝通.给“‘藏彝走廊历史文化学术讨论会”的贺信[J].藏学学刊,2005.

[6]赵旭东,单慧玲.中国走廊学发凡——从民族的“藏彝走廊”到世界的“一带一路”[J].思想战线,2017(2).

[7]李星星.构建中国“民族走廊学说”的意义[J].西南民族大学学报(人文社会科学版),2010(12).

[8]李绍明.西南丝绸之路与民族走廊[C]//中国西南的古代交通与文化.成都:四川大学出版社,1994.

[9]曹大明.论民族走廊研究中的三个问题[J].北方民族大学学报(哲学社会科学版),2011(4).

[10]周大鸣.民族走廊研究的路径与方法[J].青海民族研究,2017(4).

[11]石硕.藏彝走廊:一个独具价值的民族区域——谈费孝通先生提出的“藏彝走廊”概念与区域[C].藏彝走廊历史文化学术讨论会论文,四川大学,2003.

[12]赵心愚.藏彝走廊古代通道的几个基本特点[J].中南民族大学学报(人文社会科学版),2004(3).

[13]冉光荣.藏彝走廊的自然环境与社会经济[J].西南民族大学学报(人文社会科学版),2007(2).

[14]申旭.藏彝民族走廊与茶马古道[J].西藏研究,1999(1).

[15]木霁弘,等.滇藏川“大三角”文化探秘[M].昆明:云南大学出版社,1992:11.

[16]况腊生.浅析宋代茶马贸易制度[J].兰州学刊,2008(5).

[17]华西都市报.《崛起之路》展现大西南交通史[EB/OL].(2012-11-20)[2019-01-11].http://news.ifeng.com/gundong/detail_2012_11/20/19322176_0.shtml.

[18]馬驰.费孝通与“一带一路”战略构想[EB/OL].(2015-07-23)[2019-01-11].http://theory.people.com.cn/n/2015/0723/c40531-27350825.html.

[19]费孝通.凉山行(上)——关于开发大西南的话题[J].瞭望,1991(35).

收稿日期:2019-12-05责任编辑:许瑶丽