傈僳族的跨国迁徙 与藏彝走廊空间拓展述论

高志英 余艳娥

[摘要]傈僳族的历史是一部迁徙史,并在不同时代呈现出其迁徙动因、路径、规模与影响的历时性与共时性异同。将民国以前傈僳族迁徙史与藏彝走廊空间拓展联系起来考量,可以深入与细化藏彝走廊的民族迁徙历史与族际关系研究,并反思以往藏彝走廊研究中空间固化或裹足于境内研究之不足。

[关键词]傈僳族;跨国迁徙;藏彝走廊;空间拓展

中图分类号:C95文献标识码:A文章编号:1674-9391(2020)02-0053-10

基金项目:国家社科重大项目“基督教中国化背景下的农村基督教问题研究”(17ZDA231)的中期研究成果,云南大学民族学一流学科建设2017年项目“密支那民族志”(2017Sy10056)的中期成果。

作者简介:高志英,纳西族,云南大学特聘教授、博士生导师,研究方向:族群关系、族群文化互动与变迁研究;余艳娥,云南大学民族学与社会学学院民族学专业博士生,研究方向:民族文化研究。云南昆明 650091一、问题的提出

众所周知,傈僳族是“藏彝走廊”主体民族之一,同时也是该区域“跨境民族”之一。以傈僳族为例,将“藏彝走廊”研究中不可回避的“跨境民族”结合起来看,貌似显学的“藏彝走廊”跨境民族研究,就存在明显的不足。李绍明先生在21世纪初所说的宏观与微型结合研究、流动性的动态研究、冲破行政区隔的“画地为牢”研究与多学科整合研究,[1]至今并没有突破。如傈僳族的分布空间,更多的是局限于境内傈僳族的研究,而对境外的研究却不多,[2]这使得“藏彝走廊”空间研究仍局限于1980年代费孝通先生的界定——“西边从甘肃南下到云南西陲的这个走廊。历史上系属不同的集团曾在这里建立过一个或几个强大的政治势力,它们正处在汉藏之间。……这是一个极值得研究的地区。”[1]“我们以康定为中心向东和向南大体上划出一条走廊。……这一条夹在藏彝之间的走廊,其南端可能一直绕到察隅和珞瑜。”[3]缅甸傈僳学者勒墨·约舒就指出:傈僳族主要分布在中国、缅甸、泰国、印度,以及老挝与越南。[4]笔者也发现傈僳族从中国到缅甸北部,南下到泰北的迁徙路径非常明显,而且每一个氏族都有清晰的迁徙记忆。那就说明察隅和珞瑜并非是整个藏彝走廊的南端,而仅仅是中国境内藏彝走廊的南端,而境外的南端却一直处于动态扩展中,如傈僳迁徙、范围至今仍然在不断扩大。而且,历史上该区域地方政治所达空间范围远远超过现代民族—国家建立以后的中缅边界,而是更远——远达缅甸北部与印度东部连接的模糊边界。[5]这就说明,费孝通先生对于藏彝走廊的界定因受限于当时境内研究所及,而忽略了察隅和珞瑜以西地区被称为“葡萄”(傈僳语称“嘎门底)克钦邦最北境一直到印度阿萨姆邦的广阔区域,从清末到今天分布着不少藏彝走廊主体民族,如傈僳、日旺(独龙族)、克钦、缅族等。②再则,该走廊的实质是“民族迁徙走廊”,那么,“迁徙”便是这些民族的主要特征。调查也发现,全球化给予其更大的迁徙空间,从而也拓展了藏彝走廊的空间范围。这就给“藏彝走廊学”提出了新的挑战,即需要进行真正意义上的跨民族、跨区域、跨国界、跨学科的整合性藏彝走廊研究。

不可否认,1980年代以来历史学、人类学、民族学与社会学等学科的藏彝走廊研究成果层出不穷,俨然已成了一门显学。概括起来,集中在空间(实际上是境内空间)、形成历史、民族迁徙与分布格局、经济文化互动与变迁等方面。从研究者而言,先有费孝通先生在1978年明确提出“藏彝走廊”概念,[3]然后有西南民族学会组织“六江流域”调查(怒江、澜沧江、金沙江、雅砻江、大渡河和岷江及其支流地带的藏、羌、彝、白、纳西、傈傈、普米、独龙、怒、阿昌、景颇、拉祜、哈尼、基诺等藏缅语族各族先民南下和壮傣语族、孟高棉语族各族先民北上的交通要道及其交汇融合之所),[6]由此明确圈定了藏彝走廊的空间范围,并向世人呈现了该区域以藏彝族群为主的民族文化的多样性。[7]之后以“川军”为主力的藏彝走廊研究团队不断壮大,主要用历史学与人类学相结合的方法探讨藏彝走廊的形成、民族及其政治、经济与文化诸多问题。其中,马长寿[8]、李绍明③、李星星④、石硕[9]等的梯队式研究使四川成为藏彝走廊研究的首个重镇。稍后,有北京大学王铭铭师生团队也多年跟踪调查,形成了人类学、宗教学与社会学等学科相结合的另一藏彝走廊研究阵地,产生了一系列颇有影响的研究成果⑤。近年云南大学高志英团队重点关注该区域傈僳族、怒族、景颇族与独龙族等从而将藏彝走廊研究空间从金沙江以东拓展到了三江并流西部、南部,并突破到缅北⑥。总之,“藏彝走廊”从概念界定到多学科整合研究,从甘青高原到滇川藏交界地而至缅北,从境内到境外,从文献到田野,可以看到藏彝走廊空间研究的不断推进与拓展,为人类学、民族学、宗教学、社会学与历史学等学科的走廊、区域与民族迁徙研究积淀了丰厚的研究成果与实践经验。

需要注意的是,正如1930年代陶云逵所言:“俅江在喜马拉雅山东稍的南麓。这条大山之阳,乃印藏滇缅的交接地带。……这一带的居民无论在体质上或文化上,都非常的复杂,问题极多,引起人浓厚的兴趣。……这地方太值得研究了”。1980年代费孝通先生也一再说:“假如我们能把这条走廊都描写出来,可以解决很多问题,诸如民族的形成、接触、融合、变化”[10]。可見,藏彝走廊研究的更大魅力与挑战在于中缅印交界地,该区域至今仍然是藏彝走廊藏缅语族由东向西,进而西向后北上、南下迁徙的重要走廊,故而不应因现代民族—国家建构以来的中缅印国家边界区隔而阻断其研究步伐。再则,经过1960年代的中缅划界之后,两国之间彼此封闭与开放长期相交织,使该走廊民族迁徙的动因、特点与影响呈现出历时性与共时性异同,需要及时跟踪调查。结合文献记载与笔者1990年代以来对藏彝走廊主体民族之一的傈僳族的跨区域、跨国界跟踪调查来看,至迟从元代开始,特别是近现代以来傈僳族由中国三江并流区域的核心分布地带西迁缅北伊洛瓦底江流域,再北上印度东部,南下缅甸曼德勒、仰光、内比都,进而到缅、泰、老交界地,然后到泰北、中国台湾、美国、澳大利亚、中国台北等分布状况来看,今日“藏彝走廊”内该系统民族的分布空间已经远非是传统意义上的“藏彝走廊”。如果以傈僳族在历史与当下的跨国迁徙、分布为例,可以重新思考“藏彝走廊”空间动态演变及其动因与影响的历时性与共时性异同,进而丰富与推进“藏彝走廊”研究。

二、藏彝走廊西南边缘跨国界拓展中的傈僳族

从笔者跟踪调查过的中缅、中老、中越与缅老泰、中缅印交界地与相邻地区藏彝走廊民族的分布格局来看,这些传统意义上的氐羌系统民族的跨境迁徙、分布,导致了藏彝走廊西南边缘的跨国界空间拓展。具体而言,中国1950-60年代民族识别后的傈僳、怒、独龙、景颇、白⑦、阿昌、彝、拉祜、哈尼等跨境民族的跨界迁徙、分布,使藏彝走廊的西南边缘空间大大拓展了。换言之,这些民族足迹所至,并形成一定聚居规模的区域都处在不断拓展的藏彝走廊范围之内。傈僳族就是其中的典型。

(一)唐宋元时期“卢鹿蛮”西迁中缅交界地

从目前所见汉文献记载来看,能够确定傈僳先民最早、最西分布地者为《元一统志》。其书曰:丽江路,“蛮有八种……曰磨些、曰白、曰罗落、曰冬闷、曰峨昌、曰撬、曰吐蕃、曰卢,参错而居,故称一族”。该志将“卢蛮”与其他七蛮并列,说明在外界记录者看来,“卢蛮”已经具备作为一种有别于其他“蛮”类的文化特征。那么,“卢蛮”从何而来,其时与之前的具体地望又如何呢?

根据古代西南诸多民族以居住地作为族称的普遍性来看,《元一统志》之“卢蛮”很可能为“鹿蛮”“卢鹿蛮”的同音异写,同样与后来的“倮蛮”“倮倮蛮”也是同音异写,其族称源于早期居住地“泸水”。古代的“泸水”,即“若水”,也即金沙江。《后汉书·西南夷列传》注谓:“泸水一名若水,出牦牛徼外,经朱提至僰道入江。”《华阳国志·越巂郡定筰县》也曰:“县在郡西,渡泸水,宾刚徼。”故有诸葛亮“五月渡泸,深入不毛”之说。⑧因此,从汉代至三国的地名“泸水”,就是今天的金沙江,其居民为“卢蛮”。而到唐代书写为“卢鹿蛮”,其间的关联性可见。换言之,乌蛮群体中分布于“泸水”者为“鹿蛮”“卢蛮”。因此,金沙江流域一直是藏彝走廊民族的主要或核心分布地,如明代《寰宇通志》就载:“(武定路)蛮民有乌、白、绛、聂些、卢鹿六种。”说明汉代以降从金沙江往西、往南的云南诸多区域都有“卢鹿蛮”分布。其“卢鹿蛮”族称的空间拓展,也是藏彝走廊空间的广泛拓展。

在金沙江以西地区,到唐代,以乌蛮为主体的南诏统一了同样以乌蛮为主体的洱海北部浪穹、邆赕、施浪与越西四诏,居民为“本乌蛮种”的“施蛮”“顺蛮”“长禈蛮”与磨蛮。[11]说明藏彝走廊主体族群“乌蛮”在唐代已经广泛西迁至金沙江以西、洱海以北地区,藏彝走廊西部核心区明显西移。还需要注意的是,此时期洱海西部也有“卢鹿蛮部”现于史册,《元史·地理志·云南行省》丽江路军民宣抚司条就载:“兰州,在澜沧水之东。……唐为卢鹿蛮部,至段氏时,置兰溪郡,隶大理。”说明在唐宋时期洱海以西、澜沧江以东区域分布有沿袭“卢鹿蛮”族称的乌蛮后裔,[12]可见唐宋时期史册中的“藏彝走廊”已远达澜沧江流域。这为后来该区域及其以西地带的怒、傈僳民族共同体的形成奠定了根基。

从《元一統志·丽江路》看,此时期藏彝走廊西部已远达碧罗雪山之外的“卢蛮”分布地。其“疆界”条曰:(丽江路)“西至兰州冰琅山外卢蛮界四百八十里”。方国瑜先生考证说:“冰琅山即碧落山(怒山、碧罗雪山),则丽江路西界至碧落山以外怒江边或更远之地,此元代之疆理可知也。”这不仅仅是元代丽江路之西部疆界所在,同时也是藏彝走廊西部疆界所在。而其居民则以居住地名称从“卢蛮”同音异写为“潞蛮”,[12]元《混一方舆胜览·金齿诸路》‘潞江就曰:‘俗名怒江,出潞蛮。即自潞蛮地界流入,此潞蛮即“卢蛮”的同音异写,亦即栗粟也。……此又可知元初以前碧落山外已有栗粟人口居住也。……又《元一统志》所载:‘蛮有八种之次第,磨些、白、罗落、冬门,在丽江路之东部多有之,而俄昌、撬、土番、卢,则多在西部,且吐番及撬在西部之北,峨昌在西部之南,卢则西部之南北多有之。从此民族分布可知元代丽江路西界至怒江以西达求江(俅江、独龙江)也。”[5]846也即今天怒江州的贡山、福贡及其西更边远之地。因俅江为缅甸伊洛瓦底江两大支流恩梅开江源流之一,顺江南下或西向即为缅北的葡萄,有大雪山与中国西藏相接。该区域在唐代为南诏“西北至广荡城,接吐蕃界,北对大雪山”[11]58;元代则为丽江路西部辖境,其民族主要有卢蛮、撬蛮、吐蕃等,他们共同繁衍生息于“藏彝走廊”西端滇、缅、藏交界地带。其中,“卢蛮”在“(碧罗雪山)西部南北多有之”[5]846,说明人口众多,居处分散,并已远及今天碧罗雪山西部之缅境。该区域从唐代开始,一直到清末先后由唐宋南诏、大理地方政权,以及元明丽江路(府)遥领。并在此过程中,完成了从乌蛮到“卢鹿蛮”(卢蛮、潞蛮),再到“栗粟蛮”的演变。

(二)明清时期“栗粟”西迁中缅北界

实际上,傈僳民族共同体的形成,是在明代金沙江、澜沧江流域的“栗粟”大规模西迁,并吸纳了怒江流域“卢鹿蛮”(卢蛮、潞蛮)的过程中实现的。方先生所言“潞蛮”即“卢蛮”是可信的,但其“亦即栗粟”则有待商榷,因为其中还包括并未融入“栗粟”中的一部分“潞蛮”,其一直称为“怒蛮”,即今天的怒族,并有一部分西迁俅江之后融入俅蛮(撬蛮、曲蛮)中而成为今天的独龙族。[13]不过可以肯定的是,碧罗雪山原称“怒山”,也是因为与“潞江”一样有“潞蛮”(怒蛮),即元代以前的“卢鹿蛮”广泛分布的原因。但需要注意的是,藏彝走廊的空间拓展不是某个民族一次性西迁就完成的,而是在一个民族推动一个民族的一波又一波的多民族迁徙中推进的,到明清时期,“怒山”“潞江”之“怒蛮”就在此过程中发生了从该区域的主体民族到被统治民族的变化。

三江并流区域不仅地理相连,历史事件也由此及彼相连相系。明代丽江纳西族木氏土司与吐蕃贵族发生了从正统元年(1436年)到万历四十一年(1608年)持续170年的民族战争,⑨在带给境内“栗粟蛮”先民长达七八代人兵丁劳役战争灾难的同时,也促使其形成了“栗粟”民族共同体。当时主战场的金沙江与澜沧江并流区域,正是唐代傈僳族先民“施蛮”“顺蛮”“长禈蛮”与“栗粟蛮”后裔主要分布地。因其“善用弩,发无虚矢”,“执劲弩药矢猎,登危峰石壁,疾走如狡兔,妇从之亦然”的山地作战能力,屡屡成为纳藏战争的牺牲品,而被迫向西迁徙到“卢鹿蛮”(卢蛮、潞蛮、怒蛮)分布地。

“据传,括氏(荞氏族)傈僳先民迁进怒江之前,散居在金沙江、澜沧江两岸,由于民族之间的相互欺压、残杀,连年发生战争,所以部族首领带领着成员逐渐向日落的西方迁徙。……荞氏傈僳族的祖先叫减斯,到第三代刮木必时迁入澜沧江,再到怒江。传到第十一世裴阿欠为怒江傈僳族自治州第一任州长,到1982年裴阿欠重孙杨碧才时已传有十四代了。……据传,刮木必一生共娶过七个妻子,从沧江到怒江都有刮木必的后代。括木比氏族迁入怒江,经过长期生息繁衍,逐步发展成了怒江地区的主要民族之一,其中福贡胡德清一支,从括木必迁入前的始祖算起,到胡德清(口述者,20世纪80年代口述)的孙子一代,可数到二十五代。[14]57-62

荞氏族迁徙到怒江20多代,大约500多年,大致跟明代木氏土司与吐蕃战争后期时间吻合,表明民族战争是藏彝走廊空间拓展的原因之一。从今天丽江傈僳荞氏族人口远远少于怒江、缅甸,也可以断定荞氏族曾经经历过一次大规模的氏族整体西迁。但从金沙江、澜沧江流域与怒江、缅甸伊洛瓦底江流域皆分布有鱼、虎、蜂、菜、鼠、熊、霜、麻、豆、船、李等氏族,并皆共享相同的族源与迁徙历史记忆来看,从金沙江、澜沧江流域西迁的傈僳几乎包括所有的傈僳氏族。[4]缅甸傈僳学者勒默·约舒就记录了世界各地傈僳的氏族:

(傈僳族)不同氏族拥有不同名称,一般都以动物、水果、树木和蔬菜来代称。以下是我列的傈僳氏族的清单(我通过接触不同氏族的领导者进行过调查):(1)Nwa pa;(2)Jay Pa;(3)Leme[Le Me+La Mya];(4)Wo Pa;(5)He Pa(6);La Pa;(7)Zi Pa;(8)Naw Pa;(9)Gu Pa;(10)Tong Pa;(11)SI-Pa;(12)La-Pi-Pa;(13)Gwa Pa;(14)Miche Pa;(15)Waw Pa;(16)Pi Pa;(17)Taw Pa;(18)Tone Pa;(19)Li Pa;(20)LiPa;(21)Mi Ko Pa;(22)Daka Pa;(23)Zau Pa;(24)Yang Pa;(25)Yin Pa;(26)Chun Pa;(27)Cha Pa;(28)Kaw Pa;(29)Saw Pa;(30)Wa Pa;(31)Ho Pa;(32)Hu Pa;(33)San Pa;(34)Pelu Pa;(35)Yein Pa;(36)Thein Pa等等。[4]34

据跟踪调查,这些氏族在当下中、缅、泰与印度等国家傈僳族中都或多或少存在,且氏族来源与迁徙传说一致,表明其氏族具有同源性。也就是说,无论这些傈僳氏族迁徙到哪里,其根源都在中国三江并流区域。可见,经过明清大规模西迁而使傈僳人口超过了早已生活于此的“卢鹿蛮”(卢蛮、潞蛮、怒蛮),也才有了占有怒蛮土地,并吸纳、同化怒蛮变为傈僳的势力与条件。在对怒江流域大部分傈僳村寨的调查来看,其中不少曾是怒族村寨,待傈僳进来之后,有的怒族被迫融入傈僳当中,有的则不得已跑到更边缘山區。后者长期保持自己的传统文化特色,而且经济发展水平也与占领了便于生产生活村落的“栗粟”,包括融入其中的那部分怒族相差甚大,于是也就完成了怒江区域“卢鹿蛮”(卢蛮、潞蛮、怒蛮)的分化,最终形成了来自金沙江、澜沧江流域的“栗粟”吸纳本土“怒蛮”后的栗粟民族共同体,同时也分化出了怒民族共同体。其中,还有一部分西迁俅江而成为俅子(曲子)”,即后来的中国独龙族与缅甸日旺族。笔者在缅北与仰光就发现保留有来自怒江上游的石门关(丙中洛)历史记忆的日旺族。正如西部怒江及其以西缅甸、印度、泰国,乃至美国、澳大利亚的傈僳将曾经居住过的怒江流域的地理坐标石月亮作为傈僳发祥地的历史记忆一样,缅甸独龙族将丙中洛石门关作为其祖源地,表明了明清以来傈僳大规模从金沙江、澜沧江而至怒江,然后继续南下保山、德宏、临沧等整个西部傈僳人分布地,以及西迁怒江再西去印度、南下泰国,使该区域的“卢蛮”“毳蛮”发生分化、交融与迁徙。而且,这种分化又交融的特点一直延续到缅甸,故至今缅甸怒族仍被划归傈僳族,长期处于共同区域,从事相同的生计方式,并增强了他们在克钦邦多民族环境中的对外博弈力量。因此,如果以单一“民族”“区域”来讨论藏彝走廊的特点,而忽略了其形成是多民族发生族际关系,促使其一波接一波地迁徙、分化与交融的事实,是有失偏颇的。

明代正统年代以后的“栗粟”之所以能够在怒山、潞江区域“后来居上”,是因为有明一代,“施蛮”“顺蛮”“长禈蛮”与“栗粟蛮”在金沙江、澜沧江流域共同区域内的共同生计方式,以及共同作为异族战争受害者的共同历史命运而凝聚成了“栗粟”族群。[15]因此,历史以来傈僳族的藏彝走廊空间拓展,是多民族,实际上也是乌蛮后裔分化与交融相互交错的历史过程,而非仅仅是栗粟,仅仅是荞氏族的西迁。从荞氏族历史记忆来看,到明代已拥有了自己的氏族精英,能够率领族人集体行动,其中就包括率族西迁怒江,也就把藏彝走廊傈僳族的核心分布地移到了怒江。而怒江以西的缅北,在19世纪末英国统治之前,还处于各族山官占山为王的境况,有很多的政治管理空白区提供西迁的傈僳、怒、独龙找到远离国家统治的生存空间。[16]木氏土司本因中央王朝势力深入该区域而被扶持、崛起,被朝廷赐予“辑宁边境”(1543年)、“西北藩篱”(1574年)等匾额。因此,木氏土司与吐蕃的战争实际上是其所代表的中央王朝与吐蕃的战争。因此说,引起栗粟西迁的原因之一便是逃避内地中央王朝势力的统治。而其西迁,一方面是摆脱了木氏土司的直接统治,另一方面自己成了怒江各族的统治者。传说是与木土司派来的收税官比赛射天上的飞鹰,而从木氏土司手里获得了怒江的统治权。[14]59

“贡山历史上民族关系,约一百五十年前,贡山几乎全是怒族和俅族,仅有少数藏人。他们通过喇嘛寺统治着怒人和俅人。一百五十年前大概是乾隆年间,傈僳陆续迁入,直到三四十年前,福贡改设治局后,迁入的才逐渐减少。最初,傈僳人少数迁入时,曾给怒族纳税。后来迁入日增,力量强大,不仅不纳税,反而欺负怒人、俅人,压迫他们上税,或抢他们的财产,或把怒人和俅人都抢去卖给藏人当奴隶(娃子)。……怒人受不了就纷纷往北迁,或跑到高黎贡山西面。俅人则大部迁入坎底平原和俅江(即恩梅开江)流域。余下的怒人,只好离开地面,搬到树上住。但傈僳还是不放过他们,把树砍倒,把他们整下来。……逼得怒人向他们低头投降。怒人慢慢受傈僳影响,有的人甚至只会说傈僳话。[14]59

查知子罗(碧江)、上帕(福贡)二设治局之傈僳,为怒子、俅子之村落之伙头、排首、甲长等职,管理赋税及一切行政事项。……于无形之中,该怒、俅二族,已直隶于傈僳族之下也。[17]190

傈僳族可谓以排山倒海之势进入怒江,使怒子、俅子(还有白族支系勒默人)置于其统治之下,其背后的推力表面看是其故居地的纳藏冲突、战争,实际上是纳西族土司的依靠者——明清中央王朝。因此,除了地方纳藏矛盾、冲突导致“栗粟”西迁之外,还有栗汉矛盾也是其西迁原因之一。其中,还有栗粟一方与汉族地方官员、纳西族土司一方之间的矛盾,力量对比悬殊,“栗粟”只有走为上策逃往怒江,再迁往缅甸了。

伴隨明代中央王朝势力的深入,因内地汉族移民军屯而产生的地名“讯”“塘”“哨”在临西县(维西)就甚多。有明一代,临西之哨有:加莫可哨、巴日瓦哨、毛牛哨、大成哨、崖殿哨、那胜哨、西原瓦哨、天柱哨、高胜哨。可见维西全境已经纳入到中央王朝地方军事管理体系。雍正《云南通志·兵防》载:“维西营,雍正六年设,驻维西。参将一员,守备一员,千总二员(一员存城,一员分防中甸),把总四员(分防中甸、阿墩子、浪沧江、奔子栏)。马战兵一百名,步战兵一四百名,守兵五百名,共一千名。”清政府军事势力在改土归流后的维西地更为加强,这是从明到清中央王朝势力从金沙江流域到澜沧江流域推进的结果。在直接派兵驻扎的同时,还敕封维西五土司作为代理人。于是,“栗粟”就受到中央王朝势力与异族(纳西族为主)土司的双重统治。据维西叶枝纳西族王氏邻居杨奶奶说,每到冬季,碧罗雪山与怒江的成十上百傈僳、怒族“木瓜”(纳西语,土司任命的村落头人)就背着各种山货来给土司拜年,土司以杀猪宰羊熬酒接待,持续三天方归。这类具有“夸富宴”性质的团拜,说明通过地方朝贡体系,把栗粟、怒等纳入中央王朝统治体系,并通过中央王朝→纳西土司→栗粟、怒子头人→俅子头人这样层级式的管理体系,一直延伸到怒江、独龙江,并远达缅北坎底(葡萄)一带。而且,清末丽江知府红笔师爷夏瑚受云南省府命远赴怒江、俅江勘察,任命纳西、栗粟、怒“俅官”与俅子头人,[18]客观上最起码强化了藏彝走廊西部边缘民族的政治体系中国化。

除了政治、军事统治与经济进贡纳粮之外,大量汉人进来也使傈僳的经济竞争弱势突显。《维西县志稿·氏族》称:“汉人则为官、为商或充绿营兵奉拨而流寓者。城中其族之较他姓繁衍者,以胡、赵、李、何、施五姓为主;其他秦、魏、翟、杜、王、林、张诸姓,每族不过七八户或十户。”《云南维西县地志全编·种类》也称:“汉人种,均外籍,清初半由绿营奉拨而来,现多以小本营生,语言文字与各县同。”此“小本营生”也是栗粟所不擅长的,不等价交换就成为汉人剥削傈僳的一种手段。总之,政治统治、军事管理,已经使其失去自由,加之经济博弈的强弱对比,以及对傈僳传统习俗的文化偏见,使傈僳的生存空间受到前所未有的挤压。

推其因果,由于为官宰之汉人,多是贪婪脏污之辈,苛政暴敛,欺诈傈民,予取予求,傈僳不堪其命。而傈僳狡悍成性,杀戮为能,饮恨汉人之见欺,积忿汉人之凌辱,忌妒汉人之享受,习仇视汉人汉官,杀身分尸以为乐,且驻傈僳社区之汉军,以及贸易边地之汉商,多系奸诈之徒,自私自利,盘剥傈民,欺之侮之,用其种种伎俩而凌辱之,蹂躏之,戏弄之,俾傈民无以自容,无以自忍,无以自耐,饱受着诸多不平条件所压迫;是以傈僳自由之天赋,似有被汉人夺去,竟相谓曰“汉人没有好的,乌鸦没有白的”。……此无他,来傈僳社区之汉官汉人,只知图利而混合,而不能作精神团结耳。[17]12

其结果,栗粟就只能选择向中央王朝势力尚未渗入的怒江流域及其更西地缅北逃亡。其间也有揭竿而起反抗中央王朝代理者的异族土司压迫。

力些藤鲊蜯,知医药,所治病即愈,只博取酒食,却钱币,诸夷咸相亲爱。驻防某千总赫以邪教,得赂方止,已非一次,继之者大有所欲。诱而系之空室。于是夷众愤怒,持械劫之去。驻防以作乱报,维西协付将即令千总以兵五十征,拘捕反斗,伤兵十余人,并杀千总,事遂未可已。

嘉庆七年壬戌,维西傈僳恒乍绷作乱,总督觉罗琅玕讨平之。恒乍绷,浪沧江外傈僳,幼学为端公,占卜疾病,人称为“沙尼”(活佛),在康普打鼓念经,夷众悦服。头人禾旵仁惧惑众,责而逐之。六年冬月,欠大雪,众傈僳向康普古刹借粮,不允。恒乍绷逃,挟禾旵仁责逐之嫌,遂纠众抢劫。总督觉罗琅玕往剿,江内外傈僳纷纷投降。恒乍绷逃往江外,官兵分别撤留。七年冬,江内降夷复勾恒乍绷劫掠各村寨,上命琅玕再往剿。八年九月,擒恒乍绷斩之,并掘其祖墓,傈僳平。

所谓的“傈僳平”,即是杀的杀,逃得逃,不再有力量再次反抗。可见,有记载的反抗斗争不少,而逃亡也是一种无声的反抗。而且,不仅仅是西迁怒江一条线路,还有跨越金沙江东向川西与由金沙江南下到大理、楚雄与昆明,也有沿澜沧江南下到保山、临沧、普洱,又有沿怒江南下保山、德宏、临沧、普洱,再由其中的滇西、滇西北、滇西南模糊边界西向迁徙到缅甸从今天的克钦邦到掸邦一线。缅甸傈僳学者就描述了其中一条迁徙路线与迁徙过程:

公元1460年,很多傈僳族跟随Shi-kaw的路线从No-Mi(怒人之地,即怒江地区)迁徙到缅甸,接着到Le Me Do,最后在Nyi-Ta-Di停下了脚步。……渐渐地这里形成了越来越多的村庄,Nwa Htawk La变成了他们的领袖。之后这些人又跟着Mukochi的路线迁徙到Le Me Do的Chan Ko。Le Me Do是我的故乡,它是一个原始的地方。因为我的曾祖父母、祖父母和父母都生活于此,所以我推算傈僳人在这里生活了大概有1000年之久。Le Me Do是一个很难生存的地方,到处都是高山,只有少数傈僳族能在此。……在发现葡萄地势平坦、适合耕种以后,一些人就搬离了Le Me Do。然而,Khamdi Shan(嘎门底、坎底、葡萄掸族)占领了葡萄,我们傈僳族就只能和掸族的首领谈判,希望他能允许我们留在葡萄高原上。……Khamdi的掸族是迷信的,有些人声称被神灵附身,并借此伤害他人,甚至杀害陌生人。这里虽然有很多自由之地,但从没外人在此生活。刚开始生活在此的的傈僳人,一直笼罩在恐惧当中。[4]34

可见,金沙江流域的民族战争使傈僳失去了“哇巴”栗粟家园到了山高谷深生存环境恶劣的怒江,怒江进入缅境的Le Me Do也是很难生存之地,就只有继续西迁“自由之地”葡萄。所以说,战争与寻找经济资源是傈僳族西迁的两个主因,也是这两个原因促使藏彝走廊不断从三江并流地带向自然资源丰富、缅甸国家力量尚未深入的缅北推进。

(三)民国时期傈僳西迁缅甸、印度与泰北

中央王朝势力西进不止,傈僳的西迁也不止,不断欺压更为弱小的怒族、独龙族,并共同一再形成西迁缅甸高潮。只不过一个纸令就从清朝过渡到了民国而已,而“黑扒”的统治却更加全面了。[19]缅甸傈僳族调查发现,有不少人的父亲是来自“哇巴”(澜沧江流域的维西、兰坪),原因是“躲兵”,即逃避国民党抓壮丁。三丁抽一、五丁抽二,而且多数有去无回,就先翻越高黎贡山逃到怒江。到怒江生活无着,就只能继续西迁缅甸。现居密支那的A牧师父亲就是为躲兵先逃到“亚哈巴”(怒江边石月亮),为谋生再到缅甸当缅政府雇佣兵,娶妻生子,至今繁衍四代。2016年A牧师在早逝的父亲没有留下任何线索的情况下,凭借父亲的外貌就在“哇巴”叶枝同乐村找到了亲叔叔。

调查发现,在缅甸由北而南,以及印东、泰北,大多数傈僳家族的历史都是怒江傈僳西迁缅甸的历史,其中一半左右有六七代,说明在民国时期迁徙缅甸的傈僳人很多。其原因仍是汉族为主体的民国政府官员、“客籍户”的大量涌入。

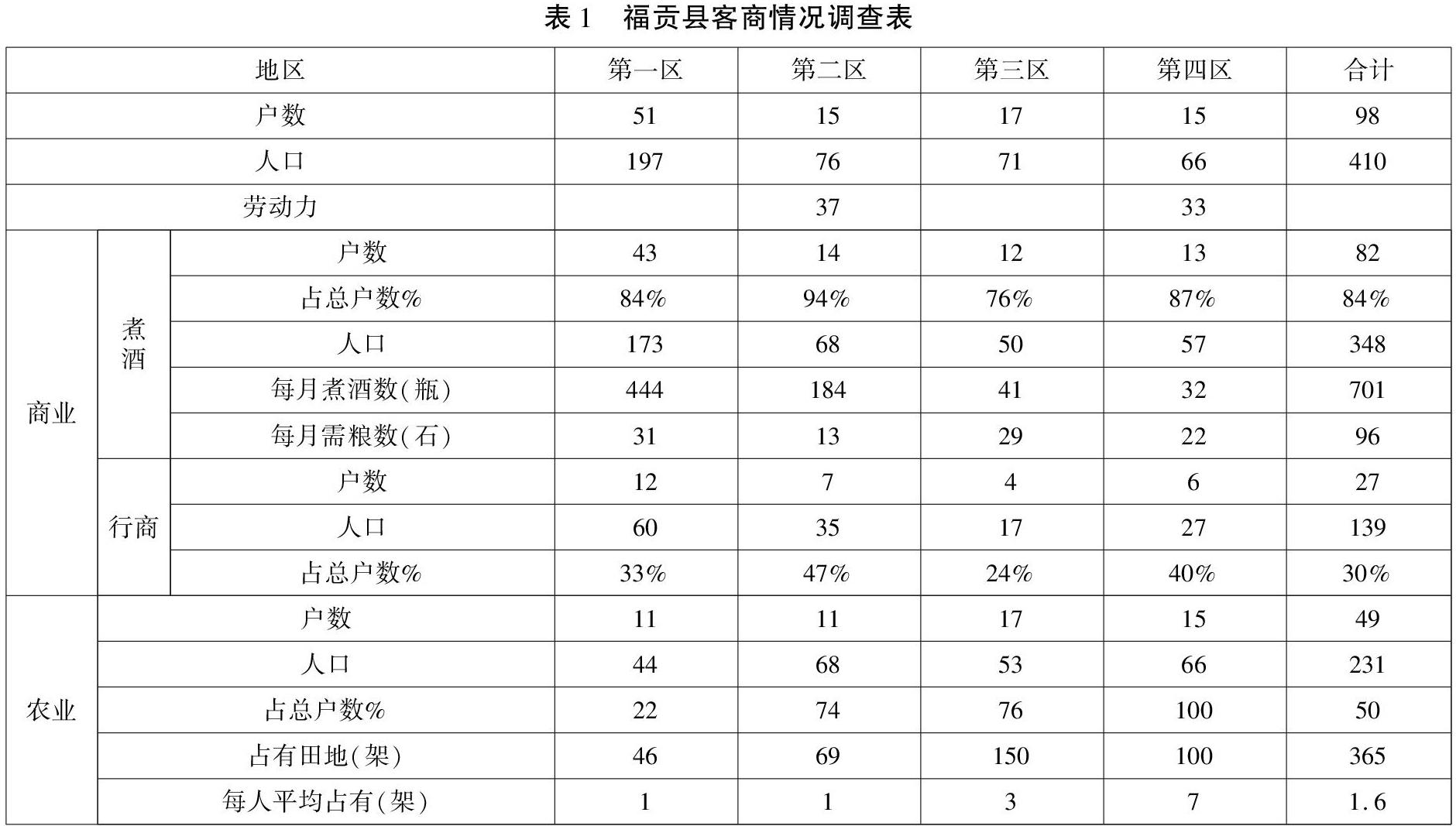

这些“客籍户”里,除个别是因为在内地被抓兵或无法谋生,或是远征军士兵流落在此外,大部分是为经济利益而来。这些客籍户主要通过不等价交换、放高利贷与土地出租三种方式、三个步骤进行经济剥削。[2]据调查,贡山县永拉嘎的纳西族、汉族客籍户,只需轻轻松松带四五饼酒曲就可来此立足、谋生、发财了。先用三四饼酒曲换两三百斤玉米,用玉米熬酒赊给当地傈僳(包括怒子)喝,一碗酒換五六斤玉米。喝到酒醉时,已记不清喝了多少碗。到秋后庄稼成熟收回酒债时,原来的两三百斤玉米就可以获利三四倍倍。酒糟用来喂猪,猪肉出售或赊出去,又是翻几番的收入。如果傈僳所赊的酒、肉到秋后入不抵债,那只得用土地抵偿。土地也不足以抵偿,就只好西逃缅甸。有的当雇佣兵,有的淘金,有的狩猎,最后大多数都没有能力回到家乡,“亚哈巴”就作为民族历史记忆代代相传。因此,在民国时期,“客籍户”数量越多,越说明傈僳等的生活维艰,无以为计被迫走向西迁路。

与此同时,地广人稀、自然资源丰富的缅北,却给了傈僳更多的空间。特别是被英国殖民、经营的密支那,其发展水平远远高于历代官员重加盘剥而疏于开发的怒江,而引起怒江人的向往。有谚语说:去密支那吧!去到那里可以吃不用舂的米;去密支那吧!去到那里可以穿不用织的布!去密支那吧!去到那里可以喝不用背的水……,吸引更多的傈僳迁往缅北。

1950年以前,因为无政府管辖,可以找到很多自由的土地,所以在缅甸各地都能看到傈僳族的身影。最初他们居住在山上,砍伐树木、种植稻田,生产出足够的大米,不过偶尔也要卖盐和衣服维持生计。[4]34

到1940年代,傈僳族已经成为藏彝走廊西部中缅北界分布广泛、人口众多的民族。史志就载:

傈僳民族之中心分布地带,多在云南西北部横断山脉中之高原及澜沧江、恩梅开江之峡谷地带中。……住于云岭山、碧罗山、高黎贡山岩谷里,分属于维西、贡山、福贡、碧江、泸水、兰坪等县、局,人口约10万余,自耕而食,自织而衣,竞不履城市,可谓为独居之中心地带。其他散布于雅砻江、金沙江、恩梅开江、独龙江、澜沧江下游之峡谷之村落,亦复不少。[17]18

据怒江傈僳族学者史富相调查,1948年前,怒江里吾底人成批出境到缅甸的傈僳族都居住在离中国较近的腊驳、施腊当、腊嘠等地方,后来逐渐向纵深处迁移,前后迁到老骂、扑加、吉列等地。在异国他乡,势单力薄的里吾底人经受了东离西散,遭人欺负的痛苦生活后,择了密支那市北郊的闷那色、马开东、咱那亚三个村,集中定居下来。从甲打村出境的木氏家族后裔住在加拉巴顶村和干赤王子村;从恰打、腊土德和福贡施底出境的木氏家族,定居在马开村东的江岸一带恩梅开江以西。2004年,史富相第三次到缅甸调查时,在抹谷城一个傈僳族牧师家中找到了一本其父用傈僳文写的《木氏家谱》,从中得知抹谷城内的傈僳木氏族是从丽江迁徙来的四女然的小儿子木老三(木老益)后裔。此书中的图腾、迁徙传说与怒江地区的木氏族一致,皆说四女然是从树木中破出来的,所取名字是木天王。四女然的小儿子木老三离开丽江后,到了缅甸掸邦东南部的赛落(木城坡下面怒江流入缅甸平原处),其后裔迁到抹谷,至今有九、十代。大儿子木老益留在丽江,二儿子木坦益离开丽江到澜沧江边木瓜邑,其后裔大部分也都来到怒江,至今已十七八代。史富相在泰国清迈、清莱、夜丰颂等地,也发现很多傈僳族木氏氏族,皆言其祖先是从缅甸的孟宾、孟乃和大其力等地跨境迁徙而来。[20]迁居境外的傈僳族不仅在世系谱系描述中与国内傈僳族的大致对接,可看出傈僳从丽江金沙江迁徙到澜沧江、怒江再至缅甸克钦邦、掸邦,再至泰北的迁徙、分布脉络,这也是将藏彝走廊空间拓展到这些地区的一个过程。

傈僳族木氏族祖先从树木里出来,取名“木天王”的历史记忆,或许是对明代中央王朝扶持的纳西族木氏土司的一种生存智慧攀附,因为明清时期木氏土司是滇川藏交界地赫赫有名的“木天王”;也可能是对于同样从氐羌系统分化出来史实的选择性历史记忆。这跟怒江与缅甸的怒族、傈僳族历经分化与交融历史一样,丽江纳西族与傈僳族之间也存在着分化、交融史实。

1949年中华人民共和国成立,傈僳族彻底告别了因民族压迫导致西迁怒江、缅甸的历史。但是,积淀千年的不平等民族关系的历史记忆阴影,从清末以来对以其贪婪而自行妖魔化的“黑扒”(汉人,汉族)的心理恐惧与隔阂,当完全不同于以往中央王朝与国民党“黑扒”的共产党“黑扒”到来之时,不少傈僳(同样包括怒族、独龙族等)民众来不及观察与分辨就往缅北跑。加之在社会最底层挣扎的傈僳,在西方基督教教堂里得到了所谓的“自由”“博爱”后,惧于共产党会剥夺这份精神寄托与社会支撑而成群西逃缅甸。而且,这种交织了宗教元素的跨国迁徙,因为有制度性基督教教会的影响力与组织力而规模很大。仅从怒江地区看,有贡山莫尔斯家族传播的基督会的傈僳、怒与独龙族教牧人员与信众西迁,也有福贡中北部马导民传播的神召会的傈僳教牧人员与信众的西迁,还有福贡南部与泸水杨志英等传播的内地会的傈僳、怒族教牧人员与信众的西迁。这时期的西迁在耶稣基督的名义下,超越了族群的边界。这也是缅甸傈僳、怒与独龙族可以长期共享基督教文化的根源所在,即面对代表中央王朝与民国政府的“黑扒”官员以及随其而来的商人“客籍户”,他们同处于社会最底层;面对耶稣基督,他们都是地位平等、相互博爱的“兄弟姊妹”基督徒。总之,宗教与民族因素相交织的傈僳跨国迁徙,规模最大的是怒江基督会的大逃亡。[21]莫尔士的女儿记录了这一过程[22]。

印度傈僳,因难以进入该区域而外人知之甚少,从近年流传于傈僳微信群中的视频资料与笔者2018年在葡萄对徒步8天来此参加阔时节的印度傈僳的访谈看来,其生产生活与怒江北部贡山、福贡傈僳并无二致。探访过印度傈僳的约舒先生说:

为了在强暴专制的国王地下谋生,这些傈僳人改变了他们的族称,比如,由于克钦原住民的威胁,迁徙到印度的傈僳族自称为Robin,他们的公民认证就变成了Robin。当傈僳迁徙到印度后克钦拒绝以“傈僳族”称呼他们。在大众视野中,他们被称作Robin,不过在族群中他们还是以“傈僳”互称。由于是从葡萄迁徙到印度的,所以这些傈僳人仍有联系。[4]34

看来无论迁徙到哪里,生存处境如何,都将把藏彝走廊空间范围向前推进,并在其中留下了深刻的傈僳文化历史烙印[23]、符号[24]。藏彝走廊其他民族也无不如此,从而使得藏彝走廊民族文化极其丰富多彩。

三、结论与讨论

缅族历史学家Myat Wae Toe认为傈僳族在缅甸迁徙有三条路线与区域,分别是Putao(葡萄)地区、Myintkyina(密支那)地区和掸邦;主要分布在四个国家:中国、缅甸、泰国、印度。而作为合法公民,生活在三个国家:中国、缅甸与泰国。印度傈僳仍然在与印度政府斗争,争取成为合法公民。中国西部是傈僳族的发祥地,他们从中国迁徙到缅甸,遍布缅甸全境,形成了许多迁徙路线。有些在克钦邦,其次是Sagaing地区,再次是掸邦,还有泰国。现在在仰光居住着400多个傈僳家庭成员。[4]25不仅上述国家与地区,甚至远在美国、台湾都找到了有五六百人口规模的傈僳人。跟踪缅甸、泰国傈僳的境外关系,在澳大利亚与菲律宾也有傈僳分布。究其根源,他们都源自中国的唐代的“施蛮”“顺蛮”“长禈蛮”“栗粟蛮”——元代的“栗粟蛮”“卢蛮”,到明清以后的“栗粟蛮”(傈僳族)后裔。因此说,傈僳族的历史是一部迁徙历史,同时也是藏彝走廊空间范围拓展的历史。

纵观傈僳族的跨区域、跨国界迁徙历史,其动因、特点与结果可以概括如下:(1)傈僳分布空间与藏彝走廊空间一直处于动态拓展中,所以局限于境内的藏彝走廊研究是不全面的;(2)傈僳族的跨区域、跨国迁徙是多重作用的结果,其中以逃离统治与寻找经济资源为主;(3)尽管傈僳族具有跨国界广泛分布的特点,但是因共同的族源与迁徙历史记忆,特别的民族迁徙动因的苦难记忆,更加增强了其凝聚力,使其“天下傈僳”是一家的认同感更加强烈。与此同时,依据所处环境的不同,傈僳族的风俗习惯也各不相同。如在缅甸,那些跟克钦族居住在一起的傈僳人的风俗与克钦族相似,那些与掸族居住在一起的傈僳人的习俗与掸族相似,那些跟缅族居住在一起的傈僳人的习俗与缅族相似。[4]125中国傈僳也因其文化的区域性差异而被称为“黑傈僳”“白傈僳”与“花傈僳”三大部分,[17]6实际上就是民族传统文化保持与吸收周围民族文化的多寡差异。如果忽略了跨境民族内部区域文化的差异性,而是将其作为固化的铁板一块,其研究也是不客观的。[2]327-332(4)傈僳族的迁徙史,同时也是一部与同区域、同源民族分化与交融相互交织的历史,因此将某一民族从藏彝走廊整体性中抽离出来的研究也是难以深入的。总之,通过对傈僳族跨国迁徙的系统梳理,有助于反思以往研究中的不足。

注释:

①本文所用资料除了注明出处者外,为笔者多年跟踪傈僳族田野调查所得。

②参见夏瑚《怒俅关隘详情》,载方国瑜《云南史料丛刊》,昆明:云南大学出版社,1998年;尹明德《中缅北界勘察记》,民国二十二年刊本;缅甸的香格里拉——葡萄县-缅华网,https://www.mhwmm.com/Ch/NewsView.asp?ID=19000。

③木仕华《论李绍明先生的藏彝走廊研究观》,《西南民族大学学报》2010年02期;李绍明《藏彝走廊研究中的几个问题》,《中华文化论坛》200年02期;李绍明《费孝通论藏彝走廊》,《西藏民族学院学报》2006年01期。

④李星星《藏彝走廊的范围和交通道》,《西南民族大学学报》2007年01期;李星星《论“藏彝走廊”》,《藏学学刊》2005年第18-38页。

⑤王铭铭《初入“藏彝走廊”记》,《西北民族研》2007年02期;王铭铭《.藏彝走廊——多学科区域研究》,《西南民族大学学报》2007年01期。

⑥高志英《傈僳族跨境迁徙与生计方式变迁》,《中国农业大学学报》2010年第05期;高志英、李勤《族际关系对中缅北界傈僳族的跨界迁徙与民族认同的影响》,《学术探索》2010年05期;高志英,段红云《缅甸傈僳族的多重认同与社会建构》,《广西民族大学学报》2012年02期;高志英,和金保《多重边缘中的中缅跨界傈僳族上刀山仪式及其功能演变》,《世界民族》2016年03期。

⑦主要是分布于怒江及其以西缅北地区的白族支系勒默人。

⑧诸葛亮《后出师表》。

⑨《木氏宦谱》。

⑩康熙《云南通志》卷二十七。

余庆远《维西见闻纪》。

《木氏宦谱》。

万历《云南通志》卷五“建设志”,又见天启《滇志·建设志·秩官城池》。

(清)师范《滇系》。

陈宗海《乾隆丽江府志略》。

不仅有汉族(黑扒)干部,也包括以汉语在怒江作为通用语言的白族、纳西族等干部。

參考文献:

[1]李绍明.费孝通论藏彝走廊[J].西藏民族学报,2006(01).

[2]高志英.藏彝走廊西部边缘民族关系与民族文化变迁研究[M].北京:民族出版社,2010.

[3]费孝通.关于我国民族识别问题[J].中国社会科学,1980(01).

[4][缅甸]勒墨·约舒.傈僳族史(英文版)[M].缅甸仰光迈缇,2019.

[5]方国瑜.中国西南历史考释[M].北京:中华书局,1987.

[6]费孝通.支持六江流域民族的综合考察[J].民族学报(昆明版),1982(02).

[7]李绍明.六江流域考察述评[J].西南民族学院学报,1986(01).

[8]李绍明.马长寿与藏彝民族走廊研究[J].西北民族论丛,2008:58-87.

[9]石硕.藏彝走廊:历史与文化文集[M].成都:四川人民出版社,2005.

[10]费孝通.谈深入开展民族调查问题[J].中南民族学院学报,1982(03).

[11]樊绰.云南志[M]//方国瑜.云南史料丛刊》(二卷).昆明:云南大学出版社,1998:22-24.

[12]高志英.唐至清代傈僳族、怒族流变历史研究[J].学术探索,2008(08).

[13]高志英.独龙女文面的图案阐释与文化建构[J].民族研究,2016(06).

[14]付阿伯,胡德清,口述,普利颜,杨如锋,搜集整理.怒江傈僳族荞氏溯源[M]//政协怒江州委员会文史资料委员会.怒江州文史资料选辑(上卷).芒市:德宏民族出版社,1995:57-62.

[15]高志英,李勤.族际关系对中缅北界傈僳族的跨界迁徙与民族认同的影响[J].学术探索,2010(05).

[16][美]詹姆士·斯柯特.逃离国家的艺术——东南亚高地的无政府主义历史[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2016.

[17]西南民族学院图書馆.云南傈僳族及贡山、福贡社会调查报告[M].成都:西南民族学院图书馆,1986:190.

[18]夏瑚.怒俅边隘详情[M]//方国瑜.云南史料丛刊(12).昆明:云南大学出版社,1998:148.

[19]段承钧.泸水志[M]//怒江州志办公室.怒江旧志.怒江州民族印刷厂,1998:13.

[20]史富相.刮木必世系及后裔分布[M]//政协怒江州委员会文史资料委员会.怒江文史资料选辑(上卷).芒市:德宏民族出版社,1995:187.

[21]高志英,沙丽娜.宗教诉求与跨境流动——以中缅边境地区信仰基督教跨境民族为个案[J].世界宗教研究,2014(04).

[22]Eugene Morse. Exodus to A HiddenValley Chronology[M].North Burma Christian Mission,June 30,1985.

[23]高志英,沙丽娜.密支那傈僳“阔时节”[J].节日研究,2013(06).

[24]高志英,邓悦.无翅而飞的弩弓[N].中国民族报,2017-12-01.

收稿日期:2019-11-20责任编辑:许瑶丽