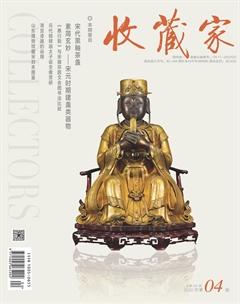

师心佛心

郭萌

阿里地区位于西藏的西部,地广人稀,平均海拔在4500米以上,在吐蕃王朝以前就有自己的土著文化,藏文史籍称“象雄”,汉文史籍称“羊同”,亦是西藏古老文化发源地之一。吐蕃王朝灭亡后,王室后裔吉德尼玛衮逃亡阿里,被象雄土王扎西赞接纳,并让其继承家国,于是他逐步兼并了西藏西部各地区,晚年时,将三子分封三处,即是西藏历史所载的“三衮占三国”。幼子德祖衮居象雄,建立了古格王国,成为西藏西部最有影响力的政权。

古格王国始于10世纪,灭亡于17世纪,其统治者崇信佛教,为发展佛教做了诸多努力,如修建托林寺、派遣仁钦桑布等青年往克什米尔学习佛法、迎请阿底峡尊者等高僧来古格讲经说法等,在佛教史上都有重大的意义。故而古格成为藏传佛教“上路弘法”的发源地,并在后弘期时创造了繁荣的佛教艺术。

20世纪始,便有外国学者前往考察古格故城遗址。直至1985年,西藏自治区文管会对古格故城进行了迄今最为全面深入的考古。1996年,阿里地區文物抢救小组又对托林寺进行了为期3年的考古发掘和维修。1992~2001年,西藏自治区文管会和四川大学联合考古队前后多次对札达县的皮央·东嘎遗址进行了考古工作,在以这些为代表的古格时期遗址中,就出土了不少擦擦、泥塑等形式的上师像。

上师,藏语称“喇嘛”,梵文guru,是对有德学修证、具传法资格的高僧之尊称。在藏传佛教教理中,对上师的重视等同于佛,认为在修行佛法的过程中,只有通过上师的讲解、传授才能获得成就。如噶当派大师博朵瓦《语录》中说: “摄一切教授之总源头,不应舍离上师善知识。”基于这种重视和尊崇,加之修行中的具体需要如观想等,从而有了包括壁画、塑像等在内的各种上师像。

上师像的表现形式有多种,主要包括以绘画为主的唐卡、壁画,通过一代代流传、考察得以被展示。塑像的形式则包括了各种尺寸的金铜造像、泥塑,以及擦擦这种模制小像,而这类造像,或保留下来为人所瞻仰,或随着历史消逝,被掩埋于地下,或被装藏在佛塔、擦康,通过考古发掘或清理最终得以被认知。

出土于阿里地区的上师像,包括擦擦、塑像和玛尼石。

一、擦擦

“擦擦”是藏语的音译,专指按印或脱模制作的小型泥造像。根据意大利藏学家图齐的观点,tshatsha 一词源自梵文的satch a ya,意思是完美的形象或复制。其制作来源于印度,西藏擦擦作为“舶来品”,吐蕃时期就已存在。在阿里地区所发现的擦擦中,以古格时期的较为多见。擦擦往往大量制作,但同一内容有不同造型或版别之分,目前所见上师擦擦有以下几种:

1宗喀巴及二弟子

宗喀巴本名罗桑扎巴,为格鲁派的创始人,一般形象为宗喀巴大师跏趺坐,双手结说法印,从双手向两侧各伸出一茎莲花,分别置象征斩断无明烦恼的慧剑和象征智慧的经书。身侧有二弟子。

托林寺出土的这件擦擦,高浮雕,拱形背光,宗喀巴头戴尖顶僧帽,五官线条清晰,表情威严,跏趺坐于覆莲法座上,二弟子在身侧侍立,三人共一大须弥座,中垂幔帐,两侧龛中还有卧狮。宗喀巴头两侧有藏文。初步确认为藏文“

”(rtsb'ibla-ma =la namo),即“顶礼根本上师”之意。擦擦上还有涂有颜色(图1)。同内容但不同版别在阿里地区还有见到,造像相同,背光的火焰纹、联珠纹更清晰,但是没有彩绘,也没有藏文题记(图2)。

2米拉日巴

擦擦画面以起伏的山峦为背景,山顶飘祥云,山下有禽乌、流水和动物,米拉日巴在山洞中,游戏坐于岩石上,左手持物,右手置于耳边做倾听状,一般认为这是用佛教道歌的方式来传法,但这也是金刚乘的修行姿势。右下角有一跪拜顶礼的人。下框边还有一排藏文(图3)。米拉日巴是噶举派的祖师,通过苦修获得了很高的成就,他的一生多在野外丛林或者山间为人传法。这件擦擦正表现了这一丰富的内容。

3布顿·仁钦珠

布顿·仁钦珠大师是藏传佛教夏鲁派祖师,夏鲁寺座主,藏传佛教大藏经《甘珠尔》的编纂者,也是《布顿佛教史》的作者,一生著作颇丰。出土自托林寺的布顿大师擦擦,形象与宗喀巴相似,大师头戴尖顶僧帽,跏趺坐于莲座上,双手在胸前结说法印并拈莲花,不同的是左肩侧莲上置金刚铃,右肩侧莲上置金刚杵(图4)。同样在阿里地区出土的布顿大师擦擦,造型完全一致,但可看出所用的模具不同(图5)。而在卡尔普遗址采集的一件上师擦擦,造像亦同,涂有红彩,且擦擦背后还有藏文咒语“嗡啊哞”。笔者认为也是布顿大师(图6)。

4印度成就者

出自札达县的这尊成就者擦擦,表现的是印度八十四成就者之一——毗卢巴,大约生活在7世纪。裸身,戴花冠,饰耳铛、项链、臂钏、手镯等,游戏坐,左腿与腰间系禅修带。右手于心间持嘎巴拉碗,左手上举,表现的是他以手定住太阳的场景。空隙处题有藏文三字咒(图7)。托林寺出土的还有一件,尺寸较小,面部磨损严重,右手放在身侧,左手上举(图8)。

二、塑像

目前出土的上师塑像,有金铜造像与泥塑两种,其中,西藏西部的金铜造像多为各寺院的传世品或者流散品,考古出土较少,大多没有明确的身份特征。

1金铜上师像

皮央·东嘎遗址出土1尊,此上师头戴僧帽,内着僧衣,外披袈裟,跏趺坐于莲座上。神态安详自在(图9)。

2泥塑上师像

托林寺出土一尊上师彩绘泥塑,上师头戴遮阳帽——将红色尖顶班智达帽压平放在头部,以遮阳之用。面相清瘦,浓眉大眼,嘴微张似在诵经,外披红色袈裟,内上着垂领衫,下着长裙,左手持一木质写字板,似为经书,右手食指点在上,跣足,游戏坐,右腿盘屈座上,左腿垂座前(图10)。此外,皮央·东嘎遗址也出土上师泥塑,多残损,其中一件上师头戴黄色尖顶班智达帽,外披蓝边袒右僧袍,内着红色僧衣,两臂及腰部以下残(图11)。另有一件仅存头部,戴红色班智达帽(图12)。

3玛尼石

在古格故城遗址内,发现了大量的玛尼石,多镶嵌在遗址区的玛尼墙上,内容有两大类,一类包括各种造像和塔,如佛、菩萨、金刚、高僧、佛塔等,另一类为各种藏文或者梵文的真言经咒。其中上师(高僧)有以下几种:

①莲花生像:莲花生是藏传佛教重要的奠基人,本乌仗那国人。8世纪,受吐蕃赞普赤松德赞邀请至西藏传法,后被宁玛派尊为祖师。莲花生头戴连弧翻边尖顶帽,耳饰大环,身着长袍,外披披風,跏趺坐于莲座,右手于胸持金刚杵,左手持钵,臂弯揽一骷髅三股金刚叉,有头光、背光、举身光,刻石高40厘米(图13)。

②莲花生变相像:此类变相少见,顶束髻,耳饰大环,上身裸,肩系披风,右手持金刚杵,左手持颅钵,结右舒坐于兽皮上,兽皮下为覆莲座,身左侧树三股金刚叉,刻石高43厘米(图14)。

③米拉日巴像:米拉日巴肩披长发,着袒右长袍,结游戏坐,左手置于耳侧,右手搭于右膝,无背光,坐于山洞内,身侧刻有一灶。表现其在深山中苦修的形象,刻石高34厘米(图15)。还有一种玛尼石为米拉日巴及三弟子像,其中米拉日巴居中,形体较大,着长袍,结游戏坐于羚羊皮上,右手置耳侧,左手持一杯盏。右侧为弟子惹琼巴,头缠巾,服饰同米拉日巴,右手置耳侧,左手持钵,蹲踞坐,座前有一卧鹿;左侧为弟子塔布,头戴发冠,着袒右袈裟,双手合掌于胸前。最左侧为弟子贡布多吉,束高髻,着俗装长袍,双手合掌,面向米拉日巴跪坐,胸前弃置弓箭,旁侧卧一狗,四人周环绕三弧光环,每人座前或旁侧有藏文题名,刻石高34厘米(图16)。

④巴惹旦扎松纽姆像:此上师头为短发,着袈裟,游戏坐,左手持钵,右手持经书,身侧有藏文题名,刻石高29厘米(图17)。

⑤龙树大师像:龙树大师,又译“龙猛、龙胜”,印度大乘佛教中观学派创始人,格鲁派对其学说尤为推崇。玛尼石刻中龙树束髻,外披袈裟,内着长裙,结说法印,结跏趺坐于双狮莲花座上,身后有四蛇(龙)盘绕,蛇头从头光上前伸,外侧有背光,顶有伞盖,刻石高44厘米(图18)。

⑥宗喀巴像:为典型的宗喀巴大师造型,双手当胸结说法印,身两侧莲花分别置慧剑和经书,刻石高49厘米(图19)。

⑦噶玛·让穹多吉像:让穹多吉是第三世噶玛巴,噶举派的最高宗教领袖。头戴尖顶弧边僧帽,外着袈裟,内着僧袍,双手当胸前结说法印,跏趺坐于莲座上,刻石高44厘米(图20)。

此外,还有印度成就者、高僧辩经的玛尼石刻像。

在阿里地区发现的这些上师造像,与佛殿壁画中出现的上师身份大都一致,又用擦擦、塑像、玛尼石等多样的艺术形式,内容丰富,造型精美,体现了藏传佛教对西藏这片土地的深远影响,亦体现着“视师如佛”的修行理念。尤其到古格中晚期,壁画中以宗喀巴做主尊大像的出现,与格鲁派在阿里地区发展并逐渐占主导地位有关,在上师造像中,也看到这种影响。

(责任编辑:田红玉)