交叉克式针皮外捆扎治疗儿童肱骨髁上骨折

宋国生

红河州第二人民医院,云南建水 654300

儿童肱骨髁上骨折是一种较为常见的儿童骨折类型,多见于5~10 岁群体,通过相关的临床研究显示,该种骨折类型的发生率约占整个骨折发生率的50%, 当儿童发生该种骨折类型后,还将出现不同程度的肘部损伤、神经损伤与血管损伤等不同并发症, 若未予以及时有效的处理,则发生肘内翻、肘关节屈伸障碍、筋膜室综合征与缺血性肌挛缩等不良情况, 造成更加严重的不良影响[1]。因此为有效地降低甚至避免上述不良情况的产生, 则需要采取良好的处理措施。 由于缺少有效的处理技术条件,以往多使用常规的方式, 例如进行骨折复位并采取常规的制动,但常规模式无法获得良好的康复效果[2]。 随着治疗技术的不断发展与改进, 目前临床中多使用交叉克式针皮外捆扎的治疗方式[3]。 该文将探讨该科2011 年1月—2016 年12 月住院的三型儿童肱骨髁上骨折100 例,为其实施交叉克式针皮外捆扎进行治疗的临床效果进行分析研究,报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

该文的研究样本均选取于该科住院的三型儿童肱骨髁上骨折患儿,共计100 例,根据入院时间将其分为实行组和常例组,每组50 例,其中实行组中有男26 例,女24例,年龄为3~13 岁,平均年龄为(8.12±4.91)岁。 常例组中有男25 例,女25 例,年龄为4~12 岁,平均年龄为(8.19±4.59)岁。实行组和常例组患儿的性别、年龄等一般资料对比差异无统计学意义(P>0.05)。 具有可比性。

1.2 纳入标准

①均符合肱骨髁上骨折的临床诊断标准; ②均获得家长的知情同意。

1.3 排除标准

①存在严重的治疗禁忌证;②中途退出患儿。

1.4 方法

常例组患儿实施传统的内固定手术, 术前准备两根2 mm 的克氏针,在进行手术时保证克氏针可以垂直刺入患儿的患处,使用钢丝将克氏针的进行固定,然后拧紧,使患儿患肢出现骨折的位置固定,患儿在手术结束后,用石膏将缓和的三角韧带进行固定修复, 修复期一般为15 d,具体情况根据患儿患肢受损情况进行具体调整。

实行组患儿实施交叉克式针皮外捆扎进行治疗,患儿被送入手术室后,辅助其采取仰卧体位,对手术部位予以常规的消毒与铺巾, 依据患儿的实际病情对其予以臂丛神经阻滞麻醉或全身麻醉方式,并且对所有患儿进行X线正位、侧位片摄取,选取肘关节外侧切口,于肱三头肌与肱桡肌间隙进入,有限剥离骨膜,显露骨折断端,直视下进行骨折复位,操作人员手握患儿的患肢前臂,逐步施加牵引力, 拇指向后按压肱骨远端其余四指向前推尺骨鹰嘴,同时屈肘关节复位骨折,恢复前倾角,直视骨折对位良好后,屈肘位维持复位,经皮经肱骨外髁与肱骨干成45°、前倾10°一次性打入2.0 mm 克氏针,穿过肱骨内侧骨皮质,经皮穿入克氏针,距第一枚克氏针之上3~4 cm 的肱骨外侧打入2.0 mm 克氏针,使针尖指向肱骨内髁,与肱骨干成45°,并向前倾10°,缓慢进针,克氏针过近侧骨断端,进入远断端有阻力感时停止进针,使用“C”型臂X 线机透视确认骨折复位及克氏针位置合适, 屈伸活动肘关节骨折断端稳定,冲洗手术切口,止血,缝合撕裂骨膜,肌筋膜、皮肤及皮下组织,在皮外紧帖皮肤折弯克氏针尾,用细钢丝捆扎克氏针,剪除多余克氏针。 术后不使用石膏进行外固定, 由临床医生定期使用X 线片对患儿的骨折部位复位与固定情况进行检查。 术后早期由临床医生指导患儿进行功能锻炼,包括上臂与前臂肌肉的舒张、收缩功能锻炼等内容。通过临床观察显示,对于该种骨折类型而言,约1 个月肘关节屈伸活动便可基本恢复,拔除克氏针。

1.5 观察指标

对比两组患儿的临床治疗效果, 观察患儿实施手术之后的愈合情况,愈合情况非常好,关节可进行正常活动视为基本愈合;愈合情况一般,可进行少量活动,没有其他异常情况发生视为有改善;愈合情况较差,无法正常活动视为无效,计算临床治疗总有效率,总有效率=(基本愈合例数+有改善例数)/总例数×100.00%。

不良事件主要包括肘内翻、针道感染、克式针滑脱、骨化性肌炎等。 计算总发生率,总发生率为以上不良事件个发生率之和。

1.4 统计方法

应用SPSS 21.0 统计学软件分析数据,计数资料以[n(%)]表示,采用χ2检验,P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

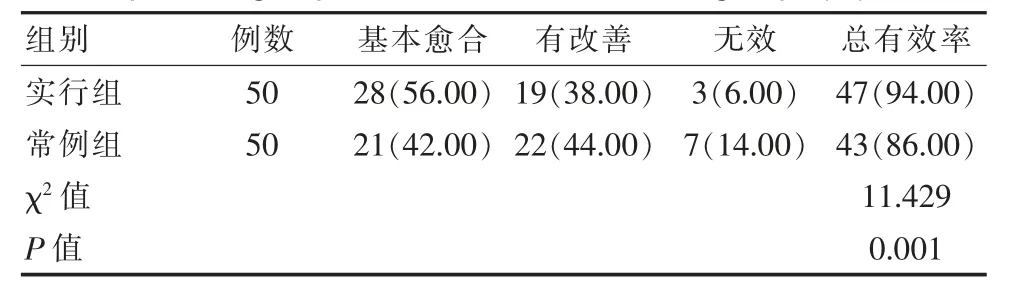

2.1 治疗后的临床效果

实行组患儿治疗的总有效率明显高于常例组患儿,数据差异有统计学意义(P<0.05)。 见表1。

表1 实行组患儿与常例组患儿的临床治疗效果比较[n(%)]Table 1 Comparison of clinical treatment effects of children in the practice group and children in the normal group[n(%)]

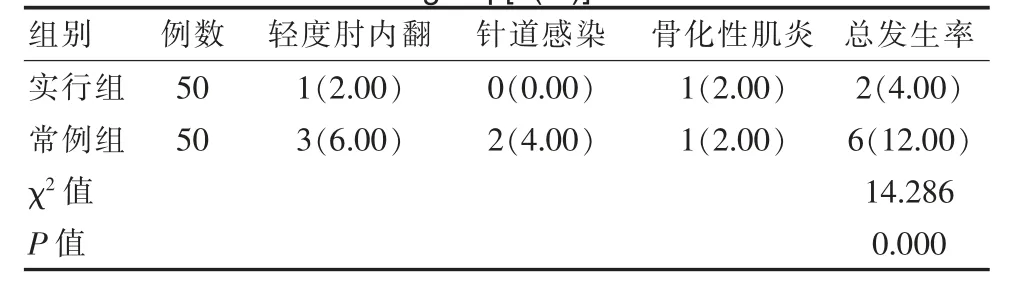

2.2 出现不良事件的概率

实行组患儿出现并发症的概率明显低于常例组患儿,数据差异有统计学意义(P<0.05)。 见表2。

表2 实行患儿与常例组患儿出现不良事件的概率比较[n(%)]Table 2 Comparison of the probability of adverse events between children in the practice group and those in the normal group[n(%)]

3 讨论

儿童肱骨骨折是一种十分常见的肘部骨折类型,具有较高的发生率,并且以肱骨髁上骨折类型最为常见,将会对患儿的机体健康与正常运动造成严重的不良影响。肱骨髁上端主要位于骨松质与骨密质的交界位置, 其前部为冠状窝,后部为鹰嘴窝,一层非常薄的松质骨片位于冠状窝与鹰嘴窝之间, 因此使得骨质较为脆弱; 除此之外,肱骨髁上端是肱骨由圆柱状转化为三棱状的部位,从而导致肱骨髁上端并未具有较强的应力, 一旦受到外力影响,该部位便较易发生骨折或关节脱位的不良情况[4]。

通过相关的临床调查显示, 临床中治疗儿童肱骨髁上骨折的主要方式包括手法整复后石膏外固定、 闭合复位后经皮克氏针交叉内固定、 尺骨鹰嘴骨牵引与手术切开复位等[5]。 儿童肱骨髁上骨折类型包括Ⅰ型、Ⅱ型与Ⅲ型。 Ⅰ型主要是指虽出现骨折,但并未发生位移现象,Ⅱ型主要是指骨折远端后倾或发生横向移位现象, 但后侧皮质仍然具有完整状态; Ⅲ型主要是指骨折断端发生彻底移位现象,皮质难以接触。 对于Ⅲ型肱骨髁上骨折,尤其是存在旋转移位现象,则将无法获得显著的效果。 随着治疗技术的不断改进与经验的不断丰富, 目前临床医生在C 型臂X 线的辅助下对患儿进行手法复位操作, 之后采用经皮克氏针交叉内固定的方式进行配合, 从而能够对骨折部位进行良好的固定, 但该方法骨折较难以达到解剖复位,且手术操作人员过多暴露于X 线射线下,穿克氏针技术较难掌握,学习曲线相对较长。 传统的切开复位克氏针内固定术,需要辅助石膏外固定,不能早期进行肘关节功能锻炼,且有针道感染与克氏针滑脱风险。

据相关学者的报道联合相关的文献资料显示, 手法复位联合经皮克氏针交叉内固定方式能够使骨折部位获得良好的固定效果, 能够在较大程度上预防骨折部位发生再次移位的不良情况; 在对骨折部位进行良好地固定后, 临床医生能够及时指导患儿及其家长进行系统的早期功能锻炼, 从而能够有效地避免患儿发生肘内翻等不良情况, 确保患儿的肘关节能够在短时间内进行自由地活动,并且能够有效减少肘关节活动障碍的发生率,提升患儿的安全性[6]。 除此之外,当采用手法复位联合经皮克氏针交叉内固定方式时, 临床医生能够加强对注意事项的关注, 从而能够有效降低对骨折部位周围正常组织如关节囊与血管神经的不良损伤,加强保护,同时也将不会对关节部位的正常血供产生较大的不良影响, 最终能够使患儿获得良好的骨折恢复效果。 临床医生在进行克氏针穿刺的过程中,能够有效地掌握穿刺力度与深度,并且将皮外留存的克式针尾部进行弯折, 并使用钢丝进行捆扎, 便于患儿的骨折部位在完全愈合后能够方便地从外部将克氏针取出,因而具有操作简单的特点,同时该方式将不会对患儿造成较大的不良损伤, 从整体上来看是一种简单、高效、低损伤的治疗方法[7]。 该研究中未采用外固定方式,以便能够有效地指导患儿进行早期的训练动作,便于提升患儿的康复效果。

根据该文的研究结果可知: 实行组患儿经过治疗后的总有效率为94.00%, 常例组患儿经过治疗后的总有效率为86.00%,相比之下,实行组患儿的治疗效果更加显著(P<0.05),该结果与杨自龙[8]的研究结果相似,在其研究中患者经过治疗后的恢复优良率高达83.33%, 说明该文的研究具有可靠性; 实行组患儿经过治疗后出现不良事件的总发生率为4.00%,常例组患儿经过治疗后出现不良事件的总发生率为12.00%,相比之下,实行组患儿新出现不良事件的情况更少,安全性更高(P<0.05)。

综上所述, 该研究认为外侧切口切开复位交叉克式针内固定皮外捆扎固定治疗儿童肱骨髁上骨折具有良好的效果,可作为首选的手术治疗方式。 但临床医生仍然需要提升操作能力,以便获得更加显著的效果。