农民工的就业质量与城镇落户意愿研究

——基于代际差异的视角

谢娅婷,张 勃

(河南农业大学 社会治理创新研究中心,河南 郑州 450002)

一、问题的提出及研究现状

农民工的就业质量与城镇落户意愿之间的关系引起诸多学者的关注,已有研究发现:农民工愿意进城落户是因为城镇户口意味着更多的就业机会[2],但如果要求农民工放弃土地换取城市身份,农民工的进城落户意愿会迅速下降[3]。职业类型对于农民工是否愿意在城镇落户的影响最大,老板群体的落户意愿最为显著[4]。就业服务的提供、就业保障机制及社会保障条件均有利于促进农民工的落户意愿[5]-[6]。通过已有研究可以看出,农民工的就业质量会对其城镇落户意愿产生影响,然而中国农民工群体至今已有40余年的历史,诸多研究指出农民工群体内部在就业质量与城镇落户意愿方面存在着显著的代际差异:新生代农民工的受教育程度明显高于老一代农民工,但老一代农民工的劳动报酬情况较好,工作较为稳定,工作环境更人性化,劳资关系也更和谐,而在社会保险与福利待遇覆盖率、职业发展前景等方面,新生代的情况比老一代明显好些[7];相比老一代农民工,新生代农民工更愿意落户城市[1],且与老一代农民工重视就业本身、追求有工作就行、获取廉价收入的简单目标不同,新生代农民工更重视就业质量,更希望获得高质量的工作、更高更满意的收入,进而能够落户城镇,实现成为城市正式一员的终极目标。

二、研究视角与分析模型

(一)研究视角

本研究试图通过重新划分农民工的代际,深入分析农民工的就业质量与城镇落户意愿之间的关系,并探究就业质量与城镇落户意愿在不同代际农民工之间的差异。本研究对被调查农民工进行了三代的划分:第一代农民工出生于1978 年及以前,在第一轮土地承包中获得土地承包经营权,受教育水平偏低,一般从事建筑等低技能行业,对农村文化认同感较高;第二代农民工在1979—1997年第二轮延包期间出生,受教育程度有所提高,外出动机较为理性,对城市文化认同感较高,离农愿望较为强烈;第三代农民工在1998年农村土地延包后出生,未获得法定土地承包经营权,在价值观念、文化水平、就业选择等方面直接受到第二代农民工的影响[8]。

(二)模型设定

由于被解释变量城镇落户意愿是二分变量,因此本研究采用Probit模型对样本数据进行回归。其中,被解释变量为城镇落户意愿,解释变量包括工作特征、工作权益、职业技能和职业发展主观判断四个维度。农民工城镇落户意愿模型方程如下:Pr(staywilli=1|Xi)=φ(α0+α1generationi+α2genderi+α3marriagei+ α4educationi+α5housei+ α6citizeni+α7integrationi+α8flowornoti+α9lnincomei+α10workhoursi+α11occupationtypei+α12contracti+α13insurancei+α14skilli+α15trainingi+α16statusi+μi)。

(三)变量选择

因变量:本文的因变量为城镇落户意愿。对城镇落户意愿的测量通过询问被访者“是否希望把自己的农村户口转变为城市(镇)户口”,以不愿意在城镇落户的作为参考项。

自变量:就业质量。就业质量的测量主要包括四个维度:工作特征、工作权益、职业技能和职业发展主观判断。工作特征通过收入、每周工作时间、职业阶层地位来测量,收入将近一年外出务工的平均收入取对数,做连续变量处理;每周工作时间将每周工作天数和每天平均工作小时数相乘,做连续变量处理;职业阶层地位借鉴陆学艺教授的“十大阶层”理论,基于新型城镇化背景,结合实际调查情况,将“党政机关/事业单位负责人”“国有/集体企业负责人”“私营企业主(雇员8人以上)”“专业技术人员”农民工划分为“上层职业阶层”,将“办事人员”“个体工商户(雇员8人以下)”“技术工人”农民工划分为“中层职业阶层”,将“商业服务业人员”“非技术工人”“农林牧渔业生产人员”“无业失业半失业者”农民工划分为“下层职业阶层”,以“上层职业阶层”为参考项。工作权益通过劳动合同签订情况、在务工地的社会保险参与情况来测量,劳动合同签订情况分有签订劳动合同和无签订劳动合同,以无签订劳动合同为参考项;社会保险参与情况分为有社会保险和无社会保险,以无社会保险为参考项。职业技能通过是否掌握职业技能和是否接受过正规职业培训来衡量,以没有掌握职业技能和没有接受过正规培训为参考项。职业发展主观判断通过询问被访者“目前的工作是否具有职务晋升或收入上涨的可能”来测量,分为有可能和无可能两类,以无可能为参照项。

控制变量:结合已有文献,本文主要从人口社会学因素、融合因素、流动因素和城镇购房因素等四个方面选取控制变量。人口社会学因素包括性别、年龄、婚姻、受教育程度,性别变量分为男性和女性,以女性为参考项;年龄做连续变量处理;婚姻状况分为已婚和未婚,以未婚为参考项;受教育程度分为初中及以下、高中/技校/中专、大专及以上三类,以初中及以下为参考项。

(四)数据来源

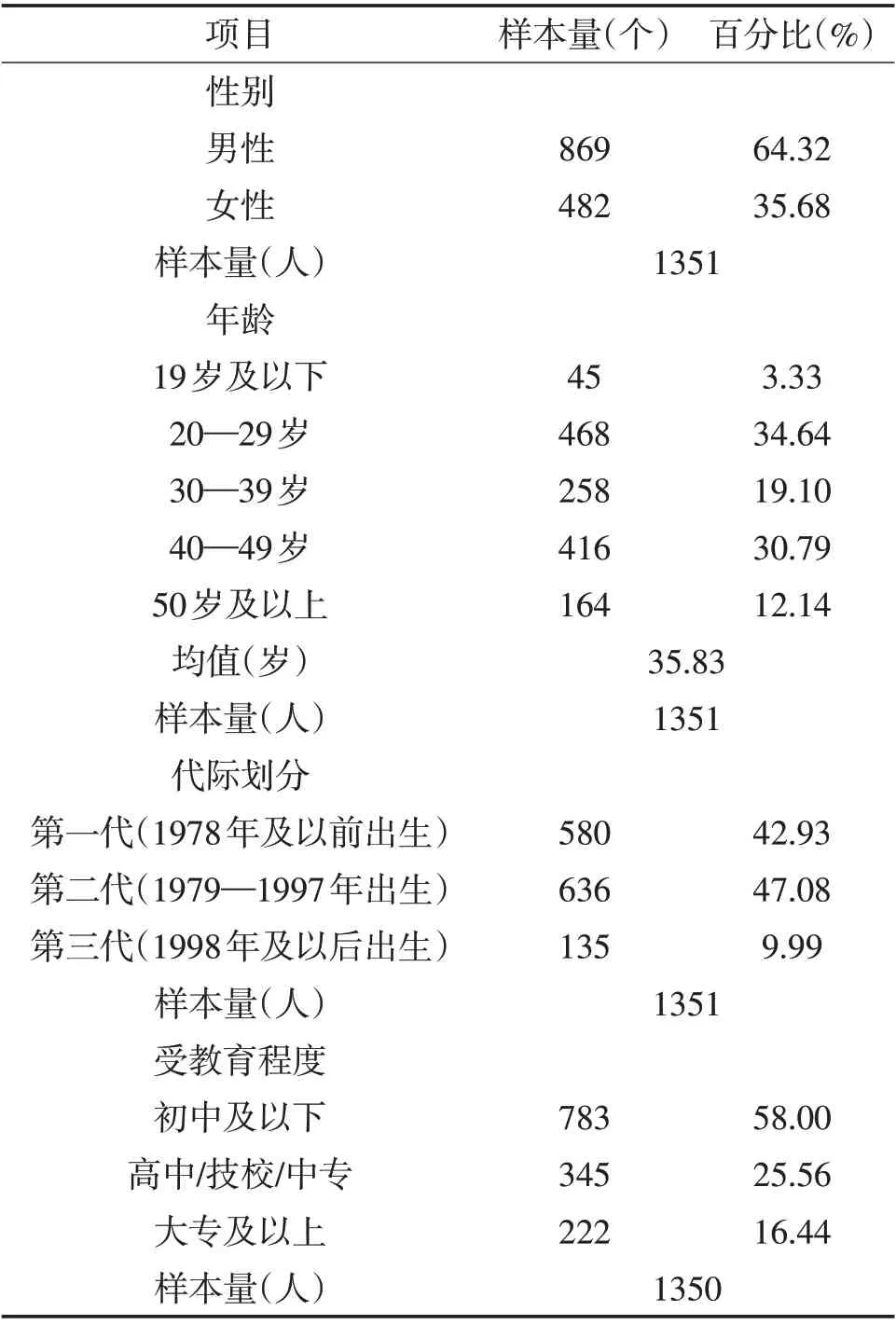

调查主要来自河南省、陕西省及湖南省三个中西部人口流出大省,年龄在16—60 岁,务工时间超过6个月的农民工。调查共发放问卷1500份,回收有效个人问卷1351 份,有效回收率90.07%。样本情况如表1所示。

三、农民工就业质量与城镇落户意愿现状的代际差异分析

(一)农民工就业质量现状及代际差异分析

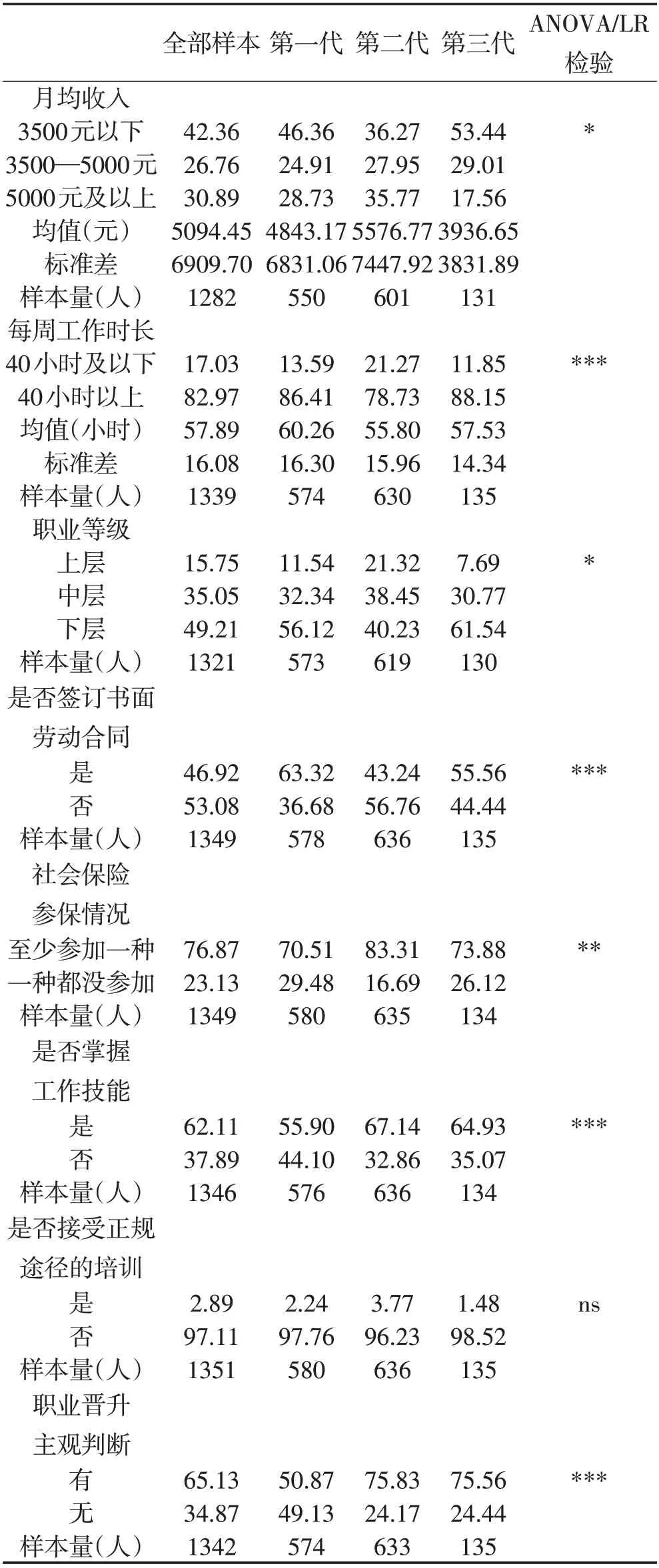

表2 从工作特征、工作权益、职业技能、职业发展主观判断等四个方面分别对不同代际农民工的就业质量进行描述分析。

萧飞羽似乎极为看重“一言九鼎”似地向武成龙投去一瞥,武成龙微微点头。萧飞羽略为思索后道:“生死攸关,我不能用本庄安危赌你们过去的言行。”天问大师道:“施主一句赌提醒了贫僧,因为就像刚才为名誉之争贫僧一时乱了方寸。我们赌一把如何?贫僧与你们推选之人相搏,一场定输赢。赢了,走人,我们仍然遵守紫阳道友的承诺;输了,听从差遣。”

表1 样本的个人特征变量

(1)工作特征:从代际视角看,三代农民工的“月均收入”存在显著的代际差异,在三代农民工群体当中月均收入在3500 元以下的占比最多。相较于第一代和第三代,第二代农民工的收入较高,平均工资为5576.77元;其次是第一代农民工,平均工资为4843.17元;第三代农民工的平均工资最低,为3936.65 元。三代农民工的月均收入在均值上存在着显著的代际差异。在工作时间上,三代农民工存在显著的代际差异,其中第一代农民工的平均周工作时长最长,为每周60.26 小时;第三代农民工次之,为每周57.53 小时;第二代农民工为每周55.80小时。在三代农民工群体中,绝大多数的每周工作时长均超过40小时。在职业阶层方面,三代农民工的职业阶层存在着显著的代际差异,第二代农民工相较于第一代和第三代总体上职业阶层较高,在第二代农民工中具有中层以上职业阶层的占比为49.77%,第一代农民工占比为43.88%,第三代农民工该占比为38.46%。

表2 不同代际农民工的就业质量分析

(2)工作权益:基于代际视角,三代农民工之间在劳动合同签订情况上存在显著的代际差异。63.32%的第一代农民工签订了劳动合同;第三代农民工次之,占比为55.56%;第二代农民工的劳动合同签订率最低,为43.24%。三代农民工之间在社会保险参与情况上同样存在显著的代际差异。相较于第一、三代农民工,第二代农民工“至少参加一种社会保险”的占比最多,为83.31%;第三代农民工次之,占比73.88%;第一代农民工占比最低,为70.51%。

(3)职业技能:在代际视角下,农民工在职业技能掌握方面存在显著的代际差异。第二代农民工掌握职业技能的占比最高,为67.14%;第三代稍次之,占比64.93%;第一代最低,为55.90%。在职业技能培训途径上,三代农民工不存在显著的代际差异,但在三代农民工中接受过正规途径职业培训的比例均非常低。

(4)职业发展主观判断:基于代际的视角,三代农民工在职业发展主观判断上存在显著的代际差异。有75.83%的第二代农民工对自己的职业发展持积极的态度;第三代农民工稍次之,占比75.56%;第一代农民工对自己的职业发展持相对消极的态度,仅有半数左右(50.87%)的第一代农民工认为自己有职务晋升或工资上升的可能性。

(二)农民工城镇落户意愿现状及代际差异分析

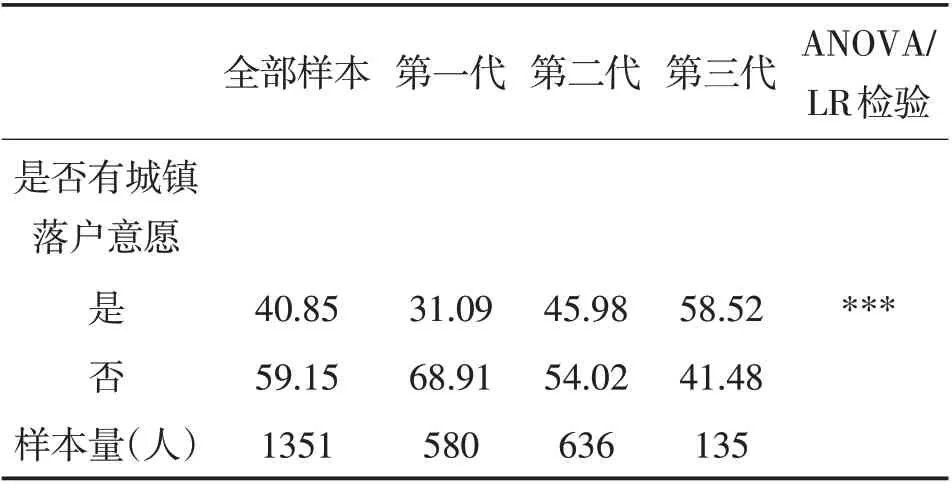

表3 农民工的城镇落户意愿现状及代际差异

基于代际的视角,三代农民工在城镇落户意愿方面存在显著的代际差异,具有城镇落户意愿的三代农民工分别占比31.09%、45.98%及58.52%,呈现出随代际的更迭,城镇落户意愿逐渐增强的趋势。

四、农民工就业质量对城镇落户意愿影响的代际差异分析

(一)农民工总体城镇落户意愿分析结果

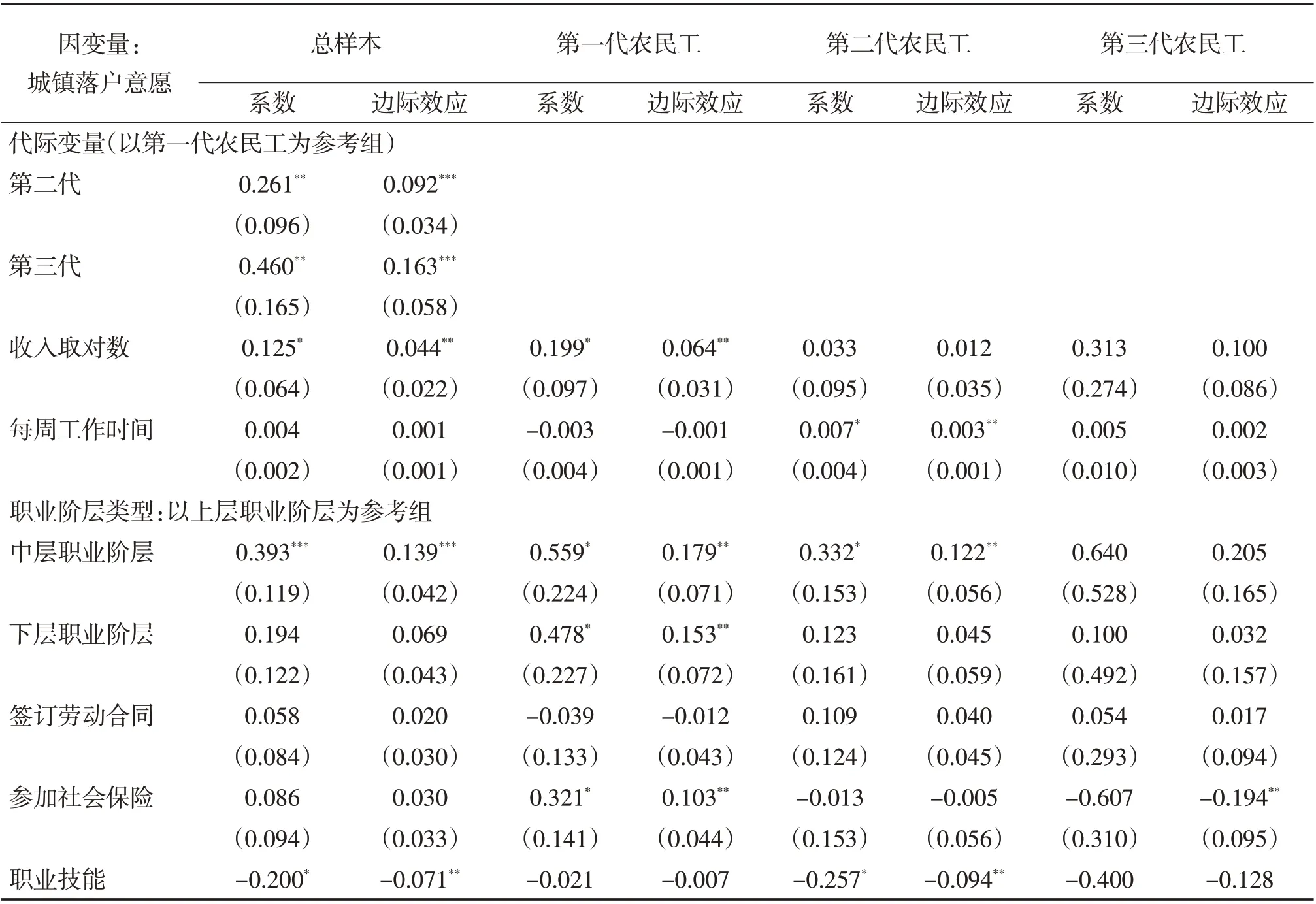

从总体模型的估计结果可以看出,对农民工城镇落户意愿具有显著影响的变量主要有代际、性别、婚姻、市民身份认同、融合程度、流动距离、收入、职业阶层类型、职业技能等。

从工作质量各维度来看,工作特征、工作权益、职业技能和职业发展主观判断四个维度对农民工城镇落户意愿的影响并不相同。在工作特征维度中,收入变量对农民工城镇落户意愿的影响是正向的,这表明收入越高,农民工越愿意在城镇落户。不同职业阶层类型的影响也不同,相比上层职业阶层,中层和下层职业阶层农民工更愿意在城镇落户,但只有中层职业阶层的影响是显著的。在职业技能维度中,职业技能变量对农民工城镇落户意愿的影响是负向的,这表明掌握一定职业技能的农民工更愿意回乡发展。工作权益维度和职业发展主观判断维度对农民工城镇落户意愿的影响都不显著。

从控制变量因素来看,代际变量是影响农民工是否愿意在城镇落户的一个重要影响因素,相比第一代农民工,第二代和第三代农民工更愿意在城镇落户。性别和婚姻对农民工城镇落户意愿的影响都是显著的,且符号都为负,这表明男性农民工和已婚农民工更不愿意在城镇落户。市民身份认同和融合程度两个变量对农民工落户意愿的影响非常显著,且符号都为正,这表明农民工市民身份的自我认同使得其更愿意在城镇落户,且农民工在城镇的融合程度越高越愿意在城镇落户。流动距离对农民工城镇落户意愿产生正向影响,这表明相比省内流动,在省际进行流动的农民工更愿意在城镇落户。

(二)不同代际农民工群体城镇落户意愿的估计结果

从工作特征维度来看,收入、每周工作时间和职业阶层类型变量对农民工城镇落户意愿的影响呈现代际差异。对于收入变量,只有第一代农民工的收入对其城镇落户意愿呈正向显著影响,这表明只有第一代农民工随着收入的增加更愿意在城镇落户;对于每周工作时间变量,只有第二代农民工的每周工作时间对其城镇落户意愿产生正向显著影响,这表明只有第二代农民工随着每周工作时间的增加更愿意在城镇落户;对于职业阶层类型变量,相比上层职业阶层,第一代农民工中的中、下层职业阶层更愿意在城镇落户,而第二代农民工只有中层阶层更愿意在城镇落户。

从工作权益维度来看,是否参加社会保险对农民工城镇落户意愿的影响呈代际差异。参加社会保险对第一代农民工城镇落户意愿呈现正向显著影响,而对第三代农民工则呈现负向显著影响。这表明参加社会保险的第一代农民工更愿意在城镇落户,而第三代农民工则更愿意返乡。是否签订劳动合同对每一代农民工城镇落户意愿的影响都不显著。

从职业技能维度来看,是否掌握职业技能对农民工城镇落户意愿的影响呈现代际差异。掌握职业技能只对第二代农民工的城镇落户意愿呈现负向显著影响,这表明只有第二代农民工在掌握一定的职业技能后更愿意回乡发展。是否接受正规培训对每一代农民工城镇落户意愿的影响都不显著。

从职业发展主观判断维度来看,职业发展主观判断对每一代农民工城镇落户意愿的影响都不显著。

从控制变量因素来看,性别、市民身份认同、心理融合程度、流动距离对农民工城镇落户意愿的影响呈现代际差异。性别只对第三代农民工的城镇落户意愿呈现负向显著影响,这表明只有第三代男性农民工更愿意回乡发展。市民身份认同只对第二代农民工的城镇落户意愿呈现正向显著影响,这表明只有对市民身份产生自我认同的第二代农民工更愿意在城镇落户。融合程度对第一代和第三代农民工的城镇落户意愿呈现正向显著影响,这表明第一代和第三代农民工随着融合程度的提高更愿意在城镇落户。流动距离只对第二代农民工的城镇落户意愿呈现正向显著影响,这表明只有在省际流动的第二代农民工更愿意在城镇落户。

五、结论与政策建议

本文基于新型城镇化背景,依据曼海姆“代”的理论对农民工群体进行了新的三代代际划分,并在代际差异的视角下,分析农民工的就业质量与城镇落户意愿现状,进而深入探讨就业质量对城镇落户意愿的影响,并比较其代际差异。经本文分析,得出如下结论:

表4 农民工城镇落户意愿Probit模型回归结果

(1)农民工整体的就业质量状况不容乐观,不同代际农民工的就业质量程度差异较大,处于青壮年的第二代农民工就业质量要好于第一代农民工和第三代农民工,年纪最轻的第三代农民工就业质量最差。(2)农民工整体的城镇落户意愿并不十分强烈,不同代际农民工的城镇落户意愿存在显著差异,第三代农民工的城镇落户意愿最为强烈,第二代农民工次之,第一代农民工的城镇落户意愿最弱。(3)就业质量对农民工城镇落户意愿的影响显著并呈现代际差异。代际对农民工的城镇落户意愿具有显著影响,随着代际更迭农民工城镇落户意愿更为强烈;收入越高的农民工越愿意在城镇落户;第一代和第二代的中层职业群体农民工更愿意在城镇落户;参加社会保险使第一代农民工更愿意在城镇落户,却使第三代农民工更愿意返乡;掌握一定职业技能的第二代农民工更愿意返乡。

(续表)

依据推拉理论,农民工是否愿意落户城镇是农村和城市两方力量共同作用的结果,在新型城镇化进程中,针对第一代农民工更愿意返乡的实际情况,应加大对这部分人在农村的社会保障,使其能踏实返乡,而对于更愿意落户城镇的第二代、第三代农民工,应针对影响其城镇落户的因素进行有效干预,提升就业质量,帮助其顺利完成城镇落户。如何通过提高就业质量以吸引新生代农民工群体融入城镇是一个值得思考的议题。作为进城务工的新生力量,第三代农民工虽然多从事中、下层职业,但这一群体拥有巨大的上升空间,因此,应从收入、工作权益、职业技能培训、社会保险方面等给予他们进一步的保障。