1 228 张门急诊含草乌饮片处方的分析

王培珍 ,徐 君,周海芳,于丽君,马诗瑜,范鲁丹,顾小燕,周 雨,郑培永,杨 铭*

(1.上海中医药大学附属市中医医院,上海 200071;2.上海中医药大学附属龙华医院,上海 200032;3.上海市嘉定区中医医院,上海 201800;4.上海市松江区方塔中医医院,上海 201699;5.上海交通大学医学院附属瑞金医院,上海 200025;6.上海中医药大学附属曙光医院,上海 201203;7.上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院,上海 200437;8.上海市长宁区天山中医医院,上海2 000051)

草乌为毛茛科植物北乌头Aconitum kusnezoffiiReichb.的干燥块根,具有祛风除湿、温经止痛的功效,用于治疗风寒湿痹、关节疼痛、心腹冷痛、寒疝作痛,并可作为麻醉药来止痛,但它具有毒性,一般需炮制后应用,生品内服宜慎重,孕妇禁用[1]。本研究对某院门急诊含草乌饮片处方的使用情况进行点评分析,现报道如下。

1 资料与方法

采用自主研发的处方点评分析系统PA(软著登记号2017SR012498),通过内置的随机化功能随机抽取2018 年1 月1 日至2018 年8 月1 日门急诊使用含草乌饮片处方1 228张,处方专项点评主要参考2015 年版《中国药典》及《处方管理办法》(卫生部令第53 号)《医疗机构药事管理规定》(卫医政发[2011]11 号)《医院处方点评管理规范(试行)》(卫医管发[2010]28 号)《医院中药饮片管理规范》(国中医药发[2007]11 号)《中药处方格式与书写规范》(国中医药医政发[2010]57 号)《上海市中药饮片炮制规范》(2008 年版)等政策法规。

2 结果

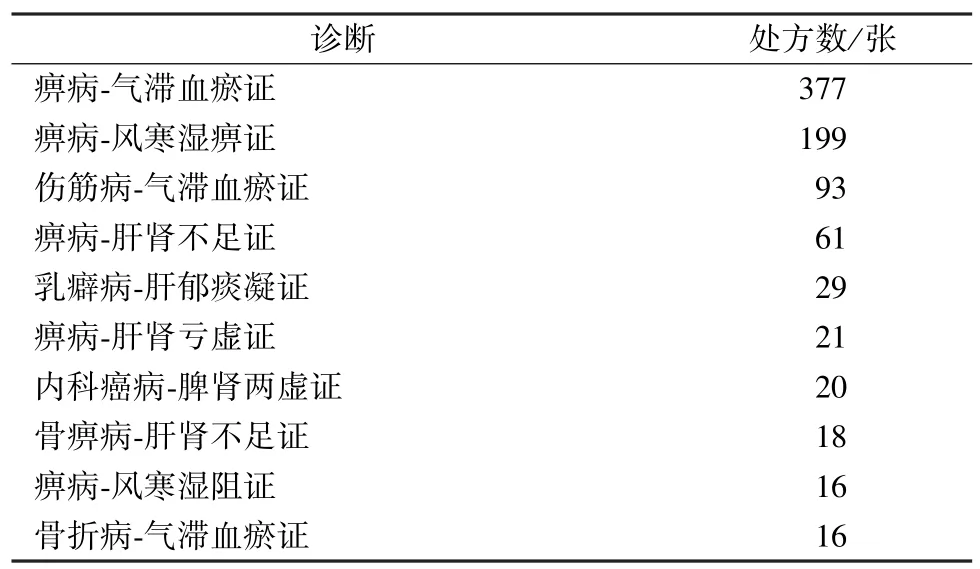

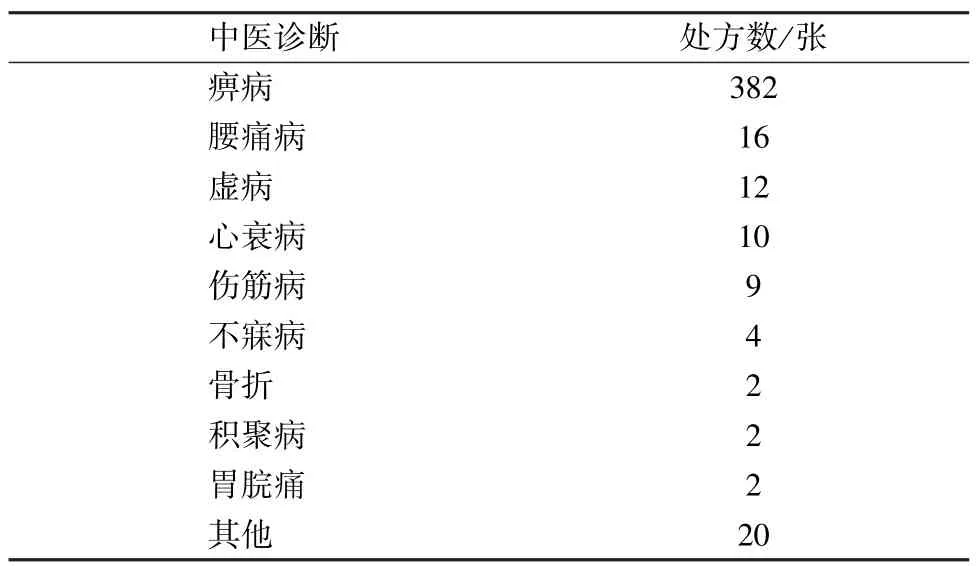

2.1 处方基本情况 在1 228 张处方中,涉及患者738 例,其中女性499 例(67.615%),男性239 例(32.385%);年龄最小14 岁,最大91 岁,大多为50~80 岁;涉及临床科室46 个。中医临床诊断以痹病-气滞血瘀证、痹病-风寒湿痹证、伤筋病-气滞血瘀证为主,见表1。

表1 处方诊断及数量(排名前十)

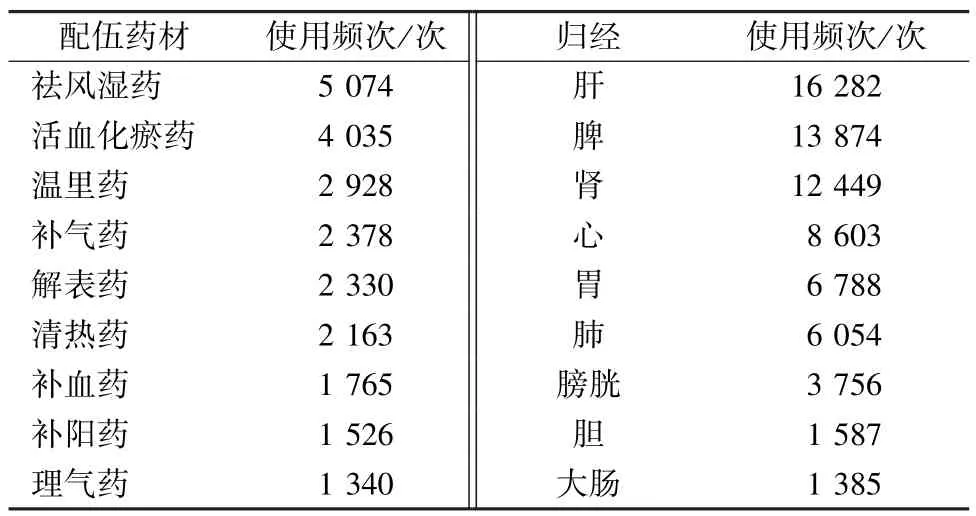

处方中与草乌配伍的药材主要为祛风湿药,其次为活血化瘀药、温里药,归经以肝、脾、肾为主,见表2。

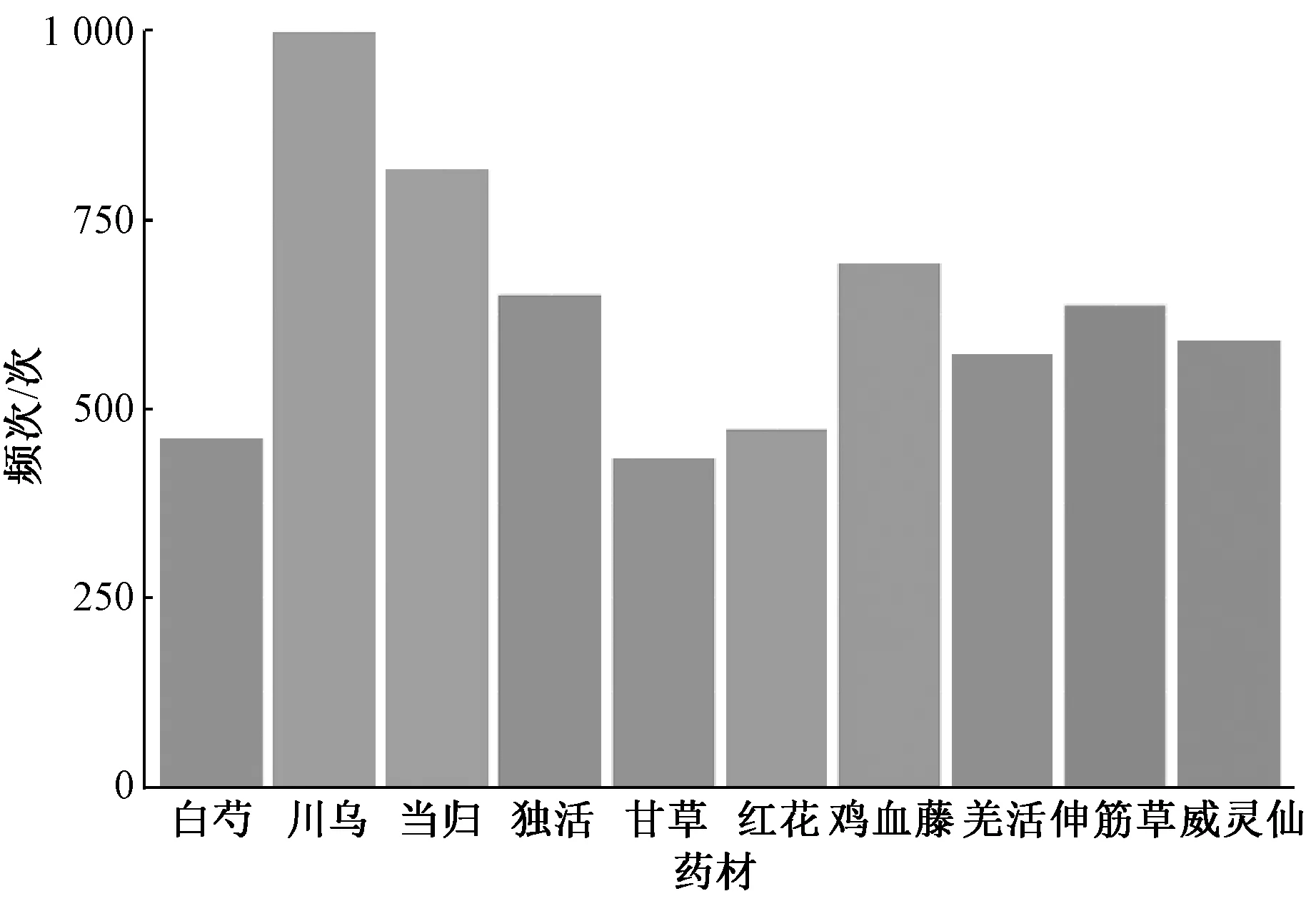

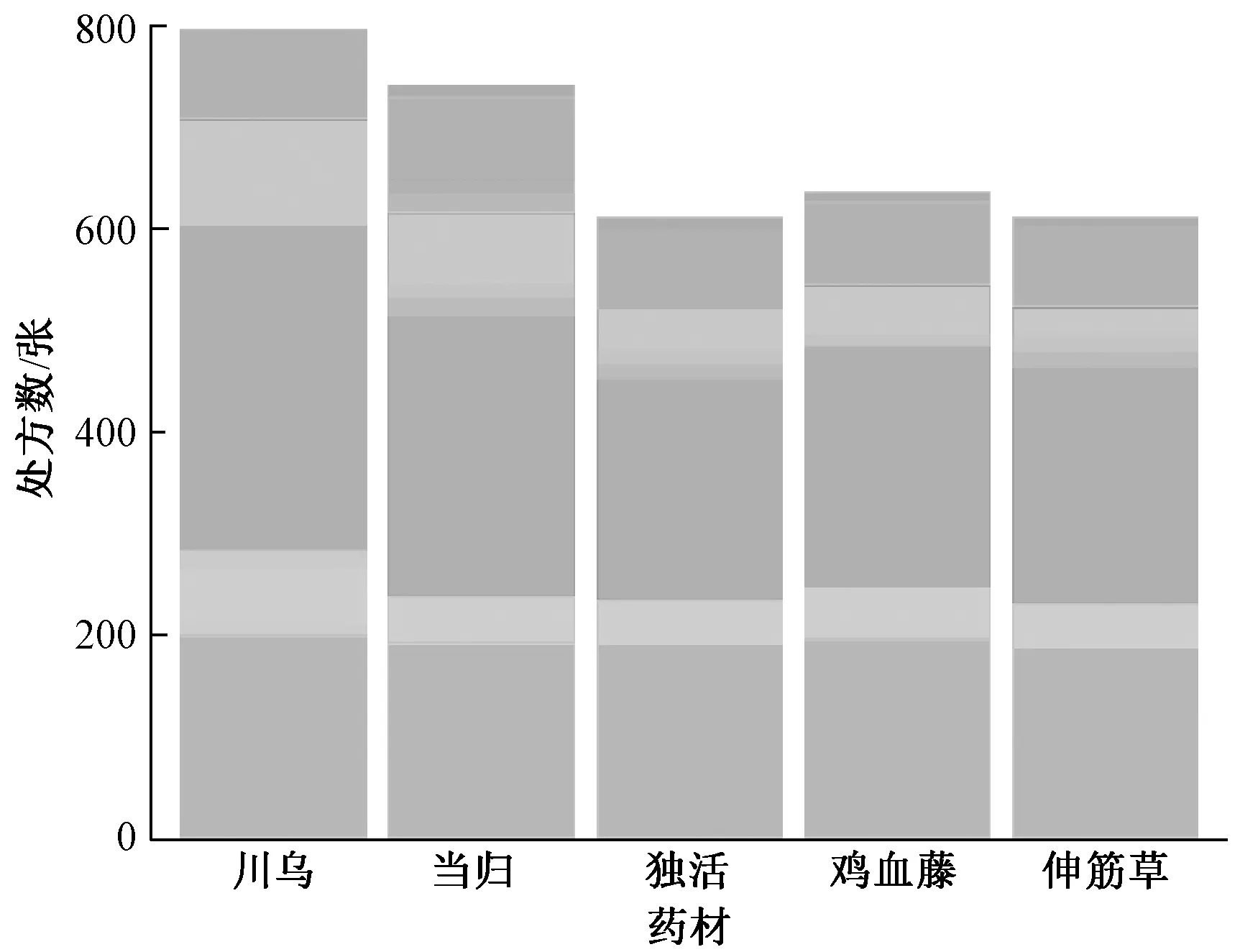

处方中与草乌配伍药材频次排序前5 的依次为川乌、当归、鸡血藤、独活、伸筋草,见图1,其使用频次与中医临床诊断的关联度达到0.71,见图2。

2.2 处方点评 在1 228 张处方中,中西医诊断缺失的有18 张,占1.47%;使用含草乌中药颗粒剂的有78 张,占6.35%,并且单次剂量均未超过9 g;草乌饮片使用剂量大于9 g 的有206 张,占16.78%;重复用药(同时开具草乌饮片、含草乌成分的中成药)的11 张,占0.9%;药物之间有相互作用(以“十八反”为主)的100 张,占8.14%。

表2 处方中与草乌配伍的药材及其归经

图1 与草乌饮片配伍药材使用频次(排名前十)

图2 配伍药材使用频次与中医临床诊断的关联度

在重复用药的11 张处方中,有7 张涉及扎冲十三味丸(含草乌),2 张涉及大活络胶囊(含草乌、当归、威灵仙等),1 张涉及盘龙七片(含川乌、草乌、牛膝等),1 张涉及小金丸(含草乌、当归),但重复用药相似率均未超过60%(即中成药中60%的药材与相应饮片重合)。由此可知,草乌饮片的重复用药风险相对较低。

3 讨论

3.1 草乌饮片超剂量用药问题 2015 年版《中国药典》规定,制草乌用量为1.5~3 g,宜先煎、久煎;2018 年版《上海市中药饮片炮制规范》规定,制草乌用量为1~3 g。但在历代医家临床应用过程中发现,草乌作为补药时,用量为1.5~4.5 g;作为强心、温中散寒止痛药时,用量为4.5~9 g;救治虚脱休克时,一般用量为3~9 g,大则可用至18~30 g。根据相关文献与临床实践暂且认为,草乌用量可到9 g[2-4],故本研究将其使用剂量大于9 g 的206 张处方列为不合理处方。

本研究发现,草乌饮片用量为12 g 的处方有35 张,大多为恶性肿瘤、腰椎椎管狭窄、腰椎间盘突出伴坐骨神经痛,其中内科癌病22 张、虚病7 张、痹病5 张、脏躁病1张;用量为18 g 的有170 张,大多为骨伤科常见疾病,其中痹病98 张、伤筋病63 张、骨折病7 张、虚病2 张;用量为30 g 的有1 张,该患者就诊于特需门诊,西医诊断为强直性脊柱炎,中医诊断为痹病-肝肾亏虚证,查看其就诊记录及原始处方后发现,医师共开具2 张处方,中成药处方中开具了骨通贴膏,饮片处方中开具了8 味祛风活血止痛药材,而且都超出规定剂量的上限,但在处方末尾明确标注“熏洗”,故判定为外用处方,不受剂量限制。

中医历来就有“不传之秘在于量”的说法,但有毒药物随意加大其剂量时可能会产生不良后果。因此,在临床辨证准确的前提下建议医生或药师首先从小剂量开始应用,若药不中病,再逐渐递增,如确需超大剂量,则应向患者交代清楚药材煎煮方法、煎煮时间、服药注意事项、出现中毒反应时的急救措施[5]。临床药师在日常处方审核的过程中,也应密切关注草乌等有毒中药饮片的超剂量问题,当发现剂量过大时应及时联系临床医师确认处方信息,得到其签名和盖章确认后方可让处方得以流通。

3.2 草乌饮片毒性与配伍减毒增效

3.2.1 毒性 草乌毒性早已被历代医家所认识,多本中医药典籍中都有记载[6]。现代药理研究表明,草乌主要化学成分为乌头碱型生物碱,也是最具毒性的成分之一,其主要影响中枢神经系统、心脏及肌肉组织,以心脏毒性为主,也是临床上草乌中毒致死的主要原因[7]。

3.2.2 配伍减毒增效 《神农本草经》云“若有毒宜制,可用相畏相杀者”,故临床医师可根据辨证施治的原则,利用药物之间相互作用来合理配伍用药,既能消除或降低毒性,又可增强药效[8-9]。张荣[10]等采用HPLC 法探讨不同配伍比例下甘草、诃子对制草乌中次乌头碱含有量的影响,发现甘草-草乌、诃子-草乌合煎后,次乌头碱含有量均低于草乌单煎,表明草乌与甘草、诃子配伍共煎时均可降低其毒性,上述2 个配伍药对具有一定的合理性[11]。

除此之外,草乌配伍白芍也是常用的传统药对,首见于《金匮要略》中的乌头汤,两者相合,散寒通痹之中有和阴缓急之功,以成行中有守、刚中有柔之势,贯穿了寒热配伍、相反相承、相互协同的意义[12]。在1 228 张含草乌饮片的处方中,使用白芍-草乌药对的有459 张,占37.38%,中医诊断主要为痹病,见表3。

表3 使用草乌-白芍配伍的处方

3.3 草乌饮片“十八反”配伍禁忌 本研究结果显示,共有100 张处方与草乌饮片联用,主要为瓜蒌(皮)、半夏、天花粉,以及参丹散结胶囊、甜梦胶囊、六君子丸、藿香正气软胶囊、橘红痰咳液、天麦消渴片、双黄升白颗粒,其所含的一些成分与草乌合用后会产生“十八反”配伍禁忌,可能会增加不良反应,故临床上应加以避免。

关于“十八反”是否可同用历代众说纷纭,一些医家认为,反药同用会增强毒性、损害机体,《神农本草经》云“勿用相恶、相反者”,《本草经集注》曰“相反则彼我交仇,必不宜合”,孙思邈指出“草石相反,使人迷乱,力甚刀剑”。现代临床实践、基础实验中也有不少文献报道反药同用(如贝母与乌头)引起中毒的例证[13-14]。

然而,另有医家认为,反药同用可起到相反相成、反抗夺积的效能。《本草纲目》曰“相恶、相反同用者,霸道也,有经有权,在用者识悟尔”,强调了反药可以同用,关键则在于如何去使用;《金匮要略》记载甘遂半夏汤中甘遂、甘草同用治留饮,赤丸中以乌头、半夏合用治寒气厥逆;《儒门事亲》中的通气丸中海藻、甘草同用;《景岳全书》收录的通气散以藜芦配玄参治时毒肿盛、咽喉不利。在现代也有文献报道用甘遂、甘草配伍治疗肝硬化、肾炎水肿,芫花、大戟、甘遂与甘草合用治疗结核性胸膜炎,取得较好的疗效,肯定了反药可以同用的观点[15]。

在实际工作中,医师会根据临床经验而出现上述情况,经其本人确认后即可使用;如出现在饮片与中成药、或中成药与中成药配伍的处方中,则中药师应积极干预,避免使用。本研究发现,有100 张处方有“十八反”配伍禁忌,其中85 张为饮片,15 张为饮片与中成药配伍,但对患者情况观察追踪反馈,以及查询门急诊药物咨询记录后,均未反馈不良反应出现。因此,在临床使用过程中只要医师辨证准确,掌握合理的用药剂量与配比,同时中药师仔细审核处方,当出现“十八反”时及时与医师沟通联系,就能保证用药安全和准确。

综上所述,本研究以门急诊含草乌饮片处方为对象,分析用药剂量、重复用药、“十八反”等情况,发现其临床应用总体上较合理。通过处方点评,对草乌可进行全面深入的有效性、安全性研究,获取符合其自身特点的相关信息,从而为临床合理应用保驾护航[16-17],同时也可为后续其他中药饮片的专项处方点评提供参考,以期促进合理用药,并提升中药临床药师业务水平。