议题式教学模式提升高中思想政治单元复习课方法探究

——以“文化传承与创新”为例

江西

在高中思想政治教学中,通常在一个单元的教学内容新授结束后,教师会通过单元复习,实现学生知识和能力的二次巩固与提升。单元复习课作为课堂教学的重要形式,在课堂教学中处于阶段性总结的位置,通过单元复习有利于弥补学生的知识漏洞、明确单元的重难点,建构单元的知识体系,掌握单元的基本知识,提高解题的基本技能。笔者围绕单元复习课,积极开展多种形式的单元复习课课堂教学实践,反思和总结各种课堂教学模式的优势与不足,探索出以议题式教学模式提升单元复习课效果的方法,下面以《文化生活》第二单元“文化传承与创新”为例,介绍这种模式的活动程序。

一、巧妙设置议题,引出复习主题

复习课知识相比新授课缺乏新鲜感,怎样激起学生对复习课的兴趣,调动学生对复习课的积极性,对提高复习课的教学实效尤为重要。因此,在复习课的导入环节要重点突出它的激励作用。巧妙导入,使学生意识到知识零散的不足,进一步产生整合知识和提升学习方法的需求,由此产生复习的内驱力。

以时政热点和生活热点为背景,设计启发式的议题。如《文化生活》第二单元“文化传承与创新”复习课导入时,可播放电影《熊出没·原始时代》,让学生在感受爱与勇气的冒险中讨论以下几个话题:①《熊出没·原始时代》是如何取得成功的?②《熊出没·原始时代》对中国动漫产业有什么启示?③影视行业怎样“走出去”?

通过这些议题的设置,既能够调动学生的积极性,又能检测学生学科知识的掌握程度,引导学生运用“文化传承与创新”的知识讨论。在激烈的讨论中,学生会思考文化创新的途径;影响文化发展的因素;文化交流与文化传播等知识。这样单元的主要知识与主线就在学生脑海中呈现了。在设置议题导入时,还应把握以下原则:

1.诱发性。导入议题的设计要能激起学生认知的冲突,激起学生对已有知识的回忆和联想。

2.可议性。设置的议题应该让学生可讨论、可议论,让每位学生都能够有话可说,可以碰撞出智慧的火花,引起思想上的共鸣,这也是议题式教学与问题式教学的区别。

3.可行性。议题应贴近学生、贴近实际、贴近生活,具有可操作性,不仅要实现知识的传授,而且要实现政治认同等学科核心素养的培养,要增强学生的文化自信。

4.拓展性。设计的议题要突出能力的指向,议题的深度要稍高于学生原有的知识、经验水平,具有一定的思维容量和思维强度,需要学生经过努力思考,才能解决问题。

二、准确分析议题,建构知识体系

《文化生活》这本教材本身有较强的系统性,整本书由总到分、从普遍性到特殊性,系统地介绍了文化的作用和怎样发展文化,各个单元之间是一个相互联系的有机整体。但学生在每节课中获得的知识是零散的,常有“见叶不见枝,见木不见林”的感觉。为了使学生从整体上把握单元知识,用综合的思维方式认识事物,教师必须重视单元知识结构的建构。

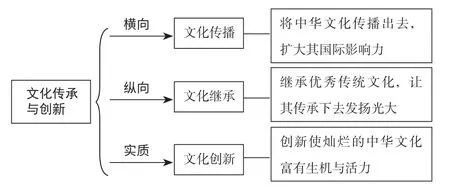

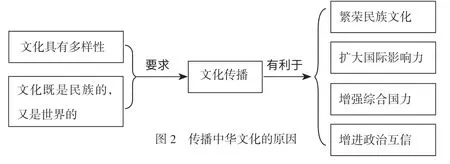

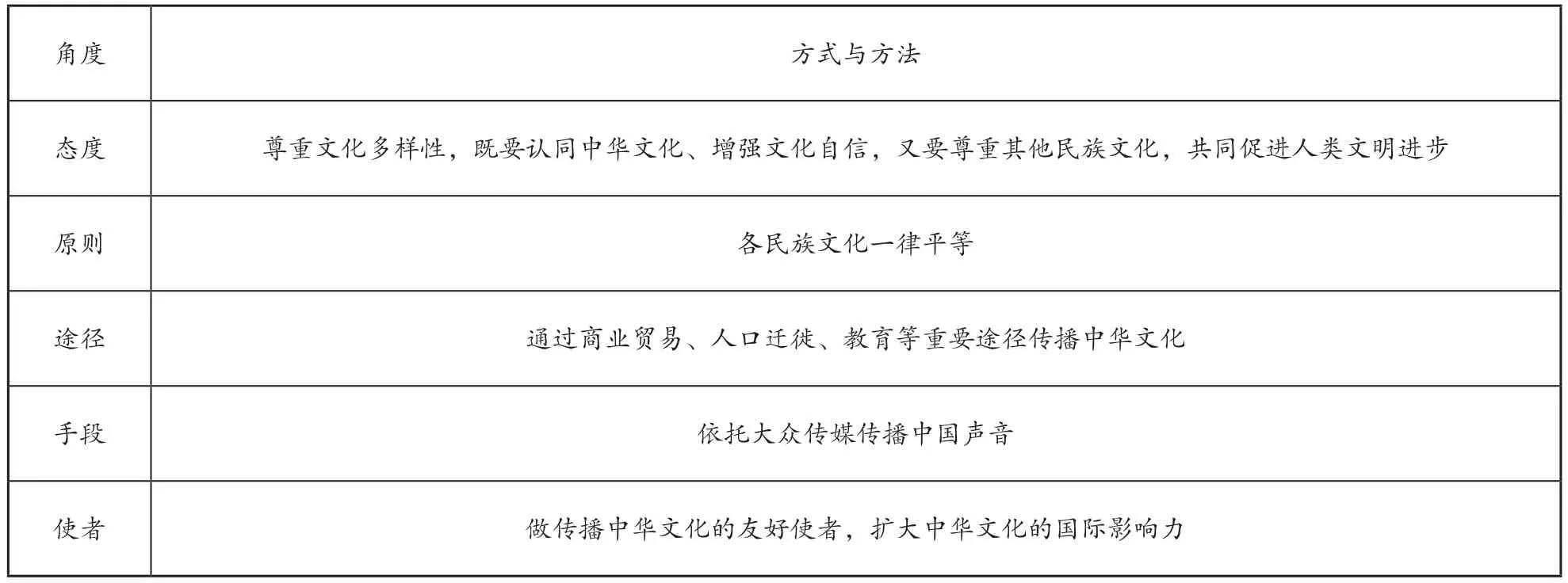

教师可以在完成新授后,设置几个典型议题,待学生讨论、展示后进行准确分析,引导学生建构知识体系。例如:①“文化传承与创新”这个单元分别从横向、纵向、实质三个方面介绍文化发展,全班分为三个小组,各小组选择其中一个方面讨论如何理解文化发展(见图1)。②传播中华文化的原因有哪些?(见图2)怎样把中华文化传播出去?(见表1)③怎样看待传统文化?④如何进行文化创新?

图1 从横向、纵向、实质三方面理解文化发展

图2 传播中华文化的原因

表1 怎样把中华文化传播出去

如何看待传统文化,应该从三个方面分析,即是什么、为什么、怎么办。“是什么”应分析传统文化的含义、表现、特点;“为什么”可以从传统文化的地位、作用以及文化发展等方面分析;“怎么办”要从对待传统文化的态度、把握文化继承与发展的关系等方面分析。

如何进行文化创新,这个议题的设置将教材第五课的知识基本上囊括其中,涉及文化创新的根本途径(立足于社会实践)、基本途径(继承传统、推陈出新,面向世界、博采众长)、必由之路(推动文化体制机制、传播手段、文化内容与形式的创新)、文化创造主体(关注人们的文化需求)、坚持正确方向等知识。

在单元复习课中,教师按照由中心议题到知识主干,由知识主干到具体知识的思维顺序,引导学生回顾知识、建构知识网络。教师也可让学生以小组为单位建构知识,在各组学生合作完成的基础上,将各组学生的知识体系图在课堂上展示,以此培养学生的合作探究能力和团队精神。同时,在课堂上教师要进行相应的点拨,让学生认识到不足之处,进一步完善知识体系。

三、精选议题试题,提升迁移能力

单元复习课应注重提升学生能力,题型训练就是提升学生解题能力的有效途径。“授人以鱼不如授人以渔”,通过精选议题式的试题,让学生亲身体验解题过程,体验解题思路;同时,议题式的题目还需要为学生创设交流、讨论的平台,让学生在互动交流中实现解题方法的碰撞,通过讨论,让学生在不同的解题方法中达成共识,实现“和而不同”,总结出正确的解题方法。在复习“文化传承与创新”这个单元时,笔者精选了以下试题:

1.2019 年10 月19 日,世界客属第30 届恳亲大会在马来西亚吉隆坡开幕。客家文化是在唐末至明清漫长的历史时期内逐渐形成和完善的。首先,唐末至宋末的移民运动是客家文化形成的直接动因。这一时期,由于战乱等原因,大量的汉民从江淮、荆湖、两浙及至中原和北方迁入赣闽粤三角区,汉民们把先进的生产方式和生活方式带入这一地区,使这一地区得到较快的开发。其次,赣闽粤三角地区土著居民的文化给客家文化的形成予重大影响。客家文化在形成过程中受到古越族或畲瑶等少数民族文化的强烈影响。第三,赣闽粤三角地带独特的地理环境为客家文化的形成也创造了条件。汉民们面临新的生存劣境,因此,不得不对原来的思维方式和生活模式作某些调整以适应新的环境。到了宋代,一个以中原传统文化为核心同时又蕴含着其他因子的新的文化形态——客家文化便初步形成了。

结合材料,从“文化传承与创新”的角度,分析客家文化的形成过程。

【试题分析】试题从“文化传承与创新”的角度,分析客家文化的形成过程,学生在历史教材中学习了中国历史上几次重大的南迁,对这部分内容较为熟悉,有一定的知识基础,但是该题选取的材料不仅仅是迁徙过程,还涉及客家人对文化的传承与发展、创新,这就需要学生调用所学知识分析材料,可以从多方面讨论、分析。学生在讨论中自然会涉及文化交流的途径、文化创新的途径、影响文化发展因素等知识。通过此题的训练与讲解,让学生掌握有关文化交流与融合的试题。

【参考答案】①人口迁徙是文化交流的重要途径,促进了文化传播。唐末至宋末的移民运动是客家文化形成的直接动因。②文化创新要立足于社会实践,博采众长。在社会实践的基础上,汉民们借鉴了古越族或畲瑶等少数民族文化,实现了多民族文化之间的交流借鉴与融合。③文化受自然地理环境、政治、经济等因素的影响。赣闽粤三角区独特的地理环境,使移民们在耕作中创造了客家文化。

2.2019 年12 月26 日,《姜子牙》发布角色海报,姜子牙、申公豹、苏妲己、天尊、小九、四不相六大角色亮相。电影《姜子牙》根植于中国传统文化,颇具东方魅力。比如,在人物方面,影片中姜子牙、申公豹、天尊、九尾等主要角色均延续于“封神系”历史与经典文学。影片在人物关系设定上颇具颠覆性,比如,片中姜子牙与申公豹在保留经典文学中师兄弟的设定上,增加了相杀相爱的命运伙伴设定。

电影《姜子牙》人物内核融合了当代人的担忧与困惑,生而为“神”也同样“举步维艰”,极具共情感与共鸣点。影片在制作伊始便明确“想做一个青年人、成年人更喜欢的动画”,以多元风格助力国漫愈加精彩,并为年轻层观众提供观看动画电影的更多选择。同时,国内动画技术的革新,也给观众带来了与好莱坞动画一样较好的影院视觉体验。

结合材料,运用《文化生活》的知识,说明电影《姜子牙》是如何传承中华优秀传统文化的。

【试题分析】该题考查文化创新的相关知识,涉及传统文化等。设问要求说明电影《姜子牙》是如何传承中华优秀传统文化的,学生要围绕如何进行文化创新展开讨论,结合材料,然后反思教材,发散思维寻找与之相关的知识点,综合整理出:文化创新的途径、科学技术的作用等关键信息。通过对此题的讨论,让学生巩固文化创新的途径的知识。

【参考答案】①继承传统、推陈出新。电影《姜子牙》根植于中国传统文化,延续于“封神系”历史与经典文学,对具体故事情节和人物关系进行大胆创新。

②立足于社会实践,关注人民群众的文化需求,贴近生活现实。《姜子牙》人物内核融合了当代人的担忧与困惑,为年轻层观众提供观看动画电影的更多选择。

③运用现代科学技术手段,满足群众视觉体验,增强对人民群众的吸引力、感染力,增强文化自信。

在这一环节中,教师还应注意以下两点:

1.试题选择要具有感悟性。学生能力的提升和解题方法的获得,不能由教师单向地传授给学生,应通过议题式教学,通过讨论让学生在亲身实践和互动交流中感悟。

2.试题选择要具有反思性。议题讨论与分析中,要善于引导学生进行总结与反思,在反思中达成共识,探索正确的解题方法,实现自我发展。在此环节中,还应举一反三,实现解一道题,会一类题的目标。