中文母语者学习捷克语难点分析

舒芷夷

(四川外国语大学重庆非通用语学院,重庆 400030)

1 中文母语者学习捷克语语法困难的原因

1.1 语言的变化与政治背景有着密切的关系

1.2 “完全迁移/完全可及”假说对于二语语法习得的影响

Schwartz 和Sprouse (1994)于1996年正式提出“完全迁移/完全可及”假说,该假说认为二语习得的初始状态是学习者头脑中已经完全储备了一语语法以及无损可用的普遍语法。该假说认为学习者在二语习得开始时, 一语语法 (除了具体词汇以外的所有抽象属性)完全迁移过来用于处理二语输入;当一语语法无法处理二语输入时, 则启动普遍语法通过二语输入设定相应的二语语法, 包括设定新的参数,增加功能语类、 特征以及特征值——即一语完全迁移, 普遍语法完全可及。

首先,对于中文母语者来说,句子的语序在一个句子中起着关键性的作用,而捷克语却不需要固定的语序。所以初级捷克语学习者在尝试造句时,常常会按照中文的主谓宾的惯性思维,比如,中文母语者用中文造句时,会表述为“我喜欢吃冰激凌”。事实上,捷克语一般会把动词放在句首,或者将说话者想强调的部分放在句首:zmrzlinu mám ráda. 而且在表达过去式时,捷克语又需要强调某些单词的词序,即用být 来表达人称时,又需要将být 放在第二词位,而se 后延:vera jsem se dívala na televizi.但是中文母语者常常会将中文造句的固有思维“负迁移”到捷克语的造句中,通常表达为昨天我看电视了,所以在用捷克语造句时会理所当然的忽略se 和být。不仅如此,当有第三格人称代词出现时,他们还会将第三格的人称代词放在句中,第四格和第二格的人称代词顺延。所以当中文母语者在储备一套完整而准确的中文语言语法时,常常会采用一语完全迁移的方式来习得二语,需要将自己的固有语言思维转变为另一种全新的语言思维。

另一种“完全迁移”体现强调主语身上,在中文中,常常利用“你,我,他”来表示事情实施的对象,但是捷克语常常省略这一步,初级捷克语学习者常常会将主语提出,比如:Já p。ujdu na oběd s mojí matkou(我将和我的妈妈去吃午饭)那么这里处理二语的方法就会利用一语的学习方法。而在捷克语的日常对话中,几乎是不会提出人称,除非在某些需要强调对象时,才会提及。那么捷克语是通过动词的后缀变化来表示不同的人称,如“做”就有6 种形态dělám,但是当一个句子中主语出现了第三人称时,捷克语常常会将主语(名字)提出,否则会造成句子表意不清等问题。

1.3 语法层面迁移在二语学习中的表征

语法概念,也就是与形态句法范畴( morphosyntactic categories) 相关联的概念, 即信息或者知识在人类心理活动中的记载作为表征, 并且通过语言来谈论在头脑中的客观世界,例如,内在(外在)情绪,自我思考等比较抽象的概念。换句话说,就是客观认知产生于人类主体,动机,方式,手段与社会环境相互作用之时。人类与客观世界、社会的相互影响是概念与认知表征的基础,也可以说,这些表征也在语言使用中反映。

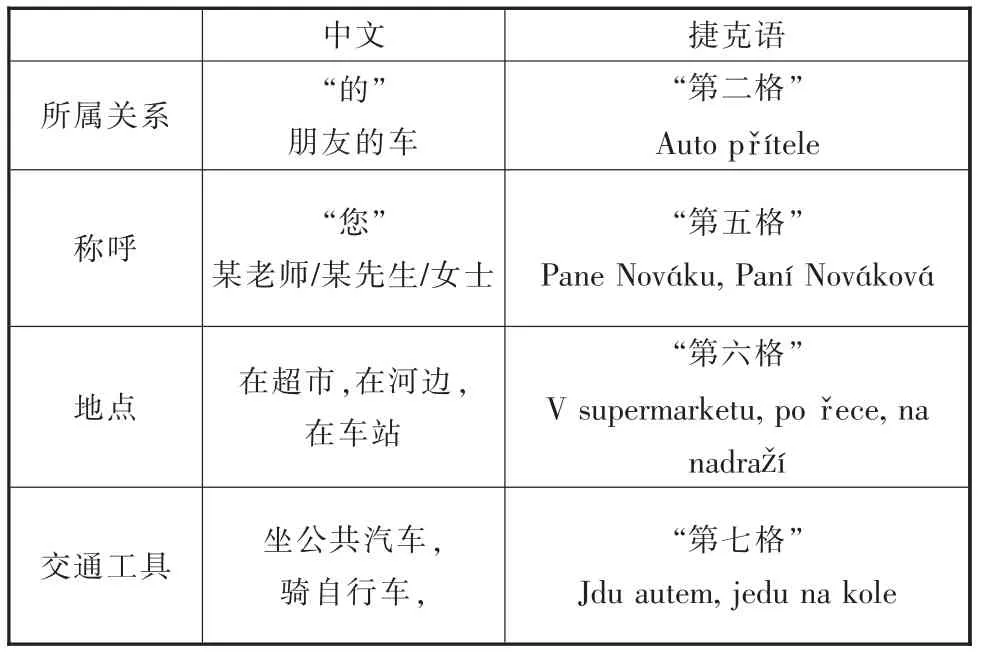

捷克语中人称以及名词的变格是语法层面迁移的表征,在汉语中,我们称呼自己的朋友会直呼其名,对于尊敬的老师或者长辈,我们会尊称您或者直接在其名字后面加教师,先生或者女士。但在捷克语中,学习者常常需要对其姓名变格,例如,在称呼Pan Novák ,Paní Nováková 时,学 习 者 会 使 用Pane Nováku, Paní Nováková。不仅如此,在表达使用交通工具的时候,我们会直接用乘坐某样交通工具,而在捷克语中,我们会使用第七格来表达交通工具但不会像英文一样使用介词;同时还有第六格表达方位,第四格表达宾格,有些动词也需要用第三格表达宾格;平时我们表达所属关系时,我们会用“的”,然而捷克语需要使用第二格。我们在使用数词时还需要注意五以及五以上的名词需要用第三人称单数中性,这种特殊的表达方式可能与捷克人的思维有关系。事实上,这些基本的表达在中文里是比较简单,不需要有更多的变化,但是若想利用捷克语表达时,我们首先将这些词汇翻译成捷克语,然后再根据语境,动词,介词等来判断名词的格。捷克语的变格其实是部分中文母语学习者对于其语法变化的一种称谓,我们学习的格也是中文母语学习者发明创造的一种语言现象,只是利用语法层面的迁移,从而产生一种有所对应的变格以此让更多学习者方便学习。虽然有了一套系统性的语法,但是对于从未接触过名词变化的中文母语者来说,复杂的语法变格的确是一大学习难题。以下表格捷克语与汉语的具体区别表1 是两种语言的具体对比。

表1 捷克语与汉语的具体区别

捷克语中的动词的体也是语法层面迁移的表征,他们会使用完成体表达时态,同时使用完成体和未完成体表达事件发生的次数以及作者的乐意程度。不仅如此,他们还会创造不同的动词完成体,不同的完成体前缀代表不同的意思例如:platit:zaplatit(支付),vyplatit(从资金中拨款),prˇeplatit(多付),uplatit(贿赂),splatit(分期付款,报复),doplatit(分开支付,贷款),oplatit(回报),prˇiplatit(多付从而得到更多服务),poplatit(分别支付),proplatit(兑现)。一个动词的完成体就有很多,且意思不同。而且某些完成体后不能加宾语,而有些动词后是否加宾语取决于他们是否想与说话者分享这件事情。这也许与他们的个人主义有很大的关系。他们还会使用命令式来表达请求,命令,愿望等语气,常常在某些公众场合我们会发现他们会使用命令式,最特殊的是命令式的否定还需要我们先将其变为未完成体,然后再加以变化,使之成为否定词,从而表达禁止的语气。而汉语中的体没有在动词上变化,而是在动词前添加一些词汇从而体现时态。

1.4 心理暗示、学习动机以及环境影响语言语法的学习

学习者的学习过程就是学习者从开始有学习动机到具备一定语言能力的过程。“可理解为语言输入是语言习得的必要因素。”当学习者在习得母语时,即使母语难度非常大, 他们也不会因为困难想放弃;而习得第二语言则不一样, 因为第二语言学习总是出于符合某种要求或者达到某种水平而进行的一种非自然过程。母语的习得充分调动了人与生俱来的语言习得机制, 所以二语习得在很大程度上需要依赖语言输入。二语习得的输入是一个识别、理解分析的过程。那么我们在系统性学习二语时,通常在本科期间或者在更高学位时,那么这时候学习一门语言的动机常常是一种工具,即第二语言学习中倾向于工具型动机而非综合型动机,那么遇到一些语言问题时,并不会细细地研究,通常只是忽略它,当学习者是孩童或者小学生,那么他们高涨的学习激情也会有利于二语的学习。而且当语言学习者处于自己学习的人文环境中时,他们会接触更多目标语的学习者,那么这样的人文环境在一定程度上能促进语言语法的学习,所以当捷克语的学习者前往捷克深度学习时,这些学习者对于语法使用会有一定的改善和提高。

1.5 学习者在第三语言(英语)的学习过程以及在掌握熟练的母语情况下对于第二语言(捷克语)学习的正,负迁移

三语习得中的语言迁移问题是近10年语言学家研究的热点问题之一。二语习得有关研究结果显示, 习得者的二语水平高低始终是被视为母语对二语迁移影响程度深浅的重要因素之一。根据有关研究结果显示,比起高水平习得者,低水平习得者更加依赖母语迁移。那么三语习得有关研究结果显示,母语对二语和三语水平的迁移影响表现得更为复杂。除了思考这两种语言各自受到母语迁移的影响之外, 还要分析两语之间的相互作用。捷克语中的各种代词 (反身代词,指示代词,关系代词)svj,který, jaký 等,看似他们与英语的which,that 有异曲同工之妙,所以学习者在学习代词时会进行对比学习,这样有利于他们记忆以及理解,那么这样第三语的正迁移是有利于第二语学习的。同时捷克语学习者自然而然的将其在英文中的用法带入捷克语的学习中来。虽然相似,但却不同,捷克语中代词更加复杂,他们的变格由本身在句子中的成分决定,但是阴阳中性由自己指代的名词决定。而这些代词在英语中的用法相对简单,我们往往不会改变代词本身的型,同时也因为自身大脑在运作过程中会将简单的知识先输出,这就造成捷克语学习者在使用这些代词时忘记他们的变型。这就是三语习得过程中对于二语的负迁移。

1.6 语言能力的掌握和运用关系与区别

学习者对于语言能力的掌握和运用的区别是在20 世纪50年代后期由乔姆斯基提出。他认为 “能力”是指一个理想语言学习者将语法,词汇,发音等因素综合起来学习的知识。它是一整套在化语言使用者脑海中的语言规则。那么“运用”就是“能力”的具体使用,也是在实际交往中,学习者对于语言知识掌握的具体体现。所以许多语言学习者具有的常常是语言“能力”,但是这种能力并不是学习者能够流畅,准确地用目标语言与人交流。这类学习者可能能够使用目标语言写文章,但是他们并没有与人交流的能力。捷克语的学习也与其相似。因为捷克语名词的众多变格以及动词的复杂变位让许多学习者在记忆方面有一定的困难,更不用说能够灵活运用各种变格以及变位。所以学习者掌握语言的能力和学者灵活运用语言是有很大的区别的。所以很多学习者在去捷克留学后,捷克语的学习能力有所提升,其原因就是这些学习者在目的国运用了目的语言,从而达到了练习的目的,从而有利于语法的提高。

2 中文母语者学习捷克语词汇发音困难的原因

2.1 第三语言(英语)发音以及母语(中文)发音对于第二语言(捷克语)发音的影响

由于国人在说中文时,都是习惯在每个字符中添加元音,然而,捷克语的某些单词没有元音,只有辅音,如“zmrzl”“ztvrdl”“scvrnkl”“tvrthrst”。“l”和“r”可以同时担当元音和子音的角色。在捷克语的发音中常常会出现这种情况,语言学学者常常将其称之为“自鸣音”。有学者认为:语言学习者在习得三语词汇时同源效应为正性, 即非同源词汇比同源词更难被三语学习者掌握。其中还有部分学者表示:同源词作为多语种词库的重要组成部分, 代表了相似而不同语种间的词汇重合部分, 所以当学习者在初步接触一种目标语的词汇时, 其他语种对应的同源词也会被瞬间激活。如“organizace”,这个词的词源来自于英文,那么在这个词在捷克语中和在英语的意思是一样的,这时同源效应为正迁移,所以学习者很快就能记忆。但是由于发音的不同,且大多数学习者从小就学习英文,所以当学者看见单词的第一发音便是英语的发音,那么此时的“同源词汇”对于第二语言的发音学习往往是负迁移。

2.2 捷克语独特的字母发音以及较复杂的发音规则

捷克语有一个独特的子音:“rˇ”,很多外国人都不能发这个音。在英文中有清浊辅音,捷克语也不例外:如bp,dt,hch 等,但是他们并不像英文那样,对于国人能够清晰的区别他们的差异。特别是p,t,ch的发音让许多的捷克语的中国学习者感到崩溃。即使有天赋的学习者能够轻松的发出“r”,例如:仅有20%的川外2019 级捷克语本科生能够在一个月中学会“r”。但当其前面有清辅音出现时,就难以读得标准。并且,元音的长短也是让学习者难以琢磨清楚。因为中文的音节没有长短之分,所以国人难以清楚的分辨长短,但在捷克语中,元音字母的长短十分重要,所以当学习者在注重字母发音时就会很容易忽略元音的长短。更不用说自己是否能够正确地表达了,所以很多单词不能正确分辨。且当一个单词出现两个相同的字母,如nejvsˇsˇí,通常我们会忽略一个sˇ,只读一个sˇ,但是这个规则并不是适用于所有单词。例如:krmme,oznamme 等当单词以“mme”(命令式等)结尾时;jenneboj,tam másˇ等前一个单词的后缀和后一个单词的前缀一致时;racci(海鸥),raci(小龙虾)等省略前后的单词意思不同的。

捷克语的发音同化与轻化,在捷克语的发音规则中,单词的同化以及句子当中词尾的轻化是十分重要的。单词的同化是指在一个单词的两个连续辅音中,后一个辅音会影响前一个辅音。如odpovědět(回答)d 会被同化成t,会被读作otpovědět。而轻化则是指若一个单词的词尾是浊化的辅音,且这个单词处于句子的末尾,那么这个单词的词尾辅音将会被轻化, 规则如下:b-p,v-f,z-s,h-ch,d-t,ž-š,g-k;如než(小刀)会被轻化成š。在汉语中,往往我们讲求字正腔圆,且讲究各个字都发音清楚有力,所以对于中文母语者来说,捷克语的同化和轻化的确是相对拗口的事情。所以二语当中独特的发音规则的确不利于中文母语者学习。

2.3 有关学习捷克语发音的视频资料以及师资较少,学习者不易得到正规渠道

在某些学习网站中相较于其他语言来说有关捷克语的资源比较匮乏,国内捷克语语言环境较差,难以形成语境。即使有想自学捷克语的学者,也难以获得正规资料。

3 结语

由于帝国变迁,殖民等原因,捷克语确实发生了众多变化,它多变的语法以及发音困难的单词,让许多中文母语者人望而却步。并且中文母语者长期以来受到第三语言(英语)负迁移的影响,所以学好捷克语对于中文母语者来说并不是一件容易的事情。作为捷克语的学习者,不难看出捷克语是一门善于利用变格来表达自己想法和愿望的语言,也发现捷克语与英语有很大差别,不论是语法还是单词发音。捷克语的语法千姿百态,一个名词就有七大变格,所以想要学好它并不是一步登天,它需要学习者仔细研究学习其语法并且加以利用。