王元化:八十八年人生路和三次反思

张弘

2020年11月30日是学者王元化100周年诞辰,吴琦幸的《王元化传》面世可谓恰逢其时。王元化2008年5月9日去世,但正如吴琦幸所说,读书界和思想界始终没有忘记先生,“王元化倡导的反思、独立精神、自由思想具有一种激励后人的效應”。

对很多人而言,王元化的名字总是和《文心雕龙》研究,“有思想的学术和有学术的思想”这一说法联系在一起。在王元化这里,学术研究也蕴含着思想的反省,思想背后则潜藏着深厚的学术底蕴。正如他从中国哲学家熊十力先生那里学来的名言“根底无易其固,裁断必出于己”。

然而,从激进的左翼青年,到学者和思想者,王元化对学术的追求,在思想领域的创见,都融入了自己的生命体验。对他而言,《文心雕龙》研究虽为职业所需,但凝聚了他对肤浅启蒙的沉痛反思;他对卢梭的“公意”和黑格尔“普遍性”的反思和指谬,提出“意识形态化的启蒙心态”这一概念,都和中国革命中的激进主义息息相关。

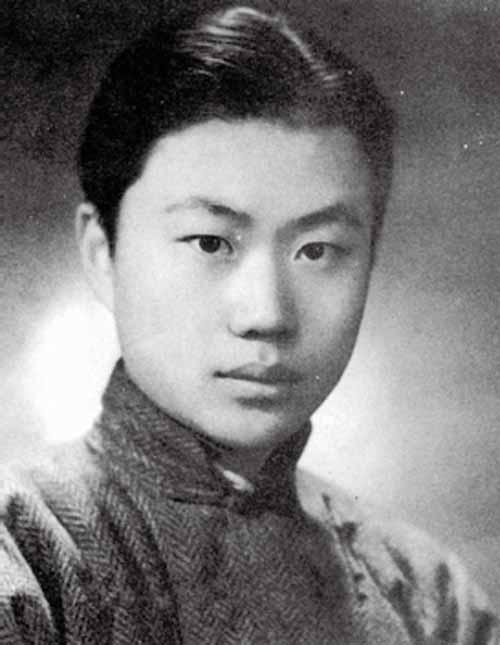

王元化一生大致可分三个阶段: 从1920年出生到1950年, 这是他的革命年代— — 参加地下党, 并且在1940年前后开始第一次反思;1950年-1976年,这是他的挫折年代,他受难,与坚持做人的底线有关,大约在1956年前后开始第二次反思;1976年到2008年去世,这是他的转折年代,从80年代后期开始,他逐渐走出了思想藩篱,并且在上世纪90年代开始第三次反思。

左翼思潮影响下成长

虽然出生于一个基督教家庭并在小时候受洗,但王元化从少年时代就受到左翼思潮影响,参加革命之后,他就抛弃了基督教信仰。其父王芳荃早年任教于清华学校(清华大学前身),其后任教于东北大学。直到老年,王元化还对早年的清华园生活记忆犹新。少年时期,除了左翼文艺理论书籍之外,罗曼·罗兰等作家的人道主义思想也深刻影响了王元化。在现实中,中国的积弱,民众的贫穷,加上日寇入侵导致王元化一家1937年从北平逃亡上海,使他更加坚定地走上了革命道路。在共产党外围组织“民族解放先锋队”中的工作更加积极。王芳荃希望王元化完成在大夏大学经济专业的学业,但王元化去了没多久就不肯再去,好在之前父亲请了周班侯教他英语,专治训诂小学及经学的任铭善教了他一年的古代典籍。

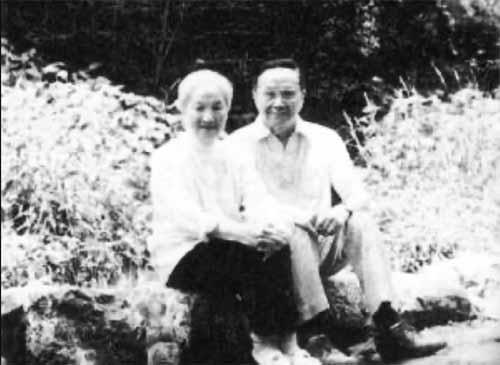

作为革命者, 王元化的工作主要是联络上海业余戏剧联谊社以及各学校剧团,另外撰写小说、散文及理论文章。在1938 - 1939年期间,他认识了后来成为终身伴侣的张可。此外,他还随团去慰问过新四军。早年的王元化年少气盛,恃才傲物。那时马恩著作都是经过日文转译过来,还有一些是演绎之作,机械论和极左思潮在文艺理论界蔓延。王元化受此影响,在戴平万、林淡秋提出意见后仍我行我素,于是两人不再发表王元化的文章。受此刺激,王元化带着困惑攻读马列元典,认识到了藏原惟人从苏联拉普派所传来所谓“社会价值与艺术价值二元论”的偏颇。在1940年前后开始了第一次反思。不难看出,这次反思更多是出于知识上的纠偏,没有击中要害,反思的程度不深且效果有限。

王元化的激进并非仅仅是个别现象。自1840年之后, 闭关锁国的清朝被迫打开大门,中国在与外国的交战中屡战屡败,这使得几代知识精英内心充满了焦虑。进入20世纪之后,这种焦虑的心态变本加厉。王元化投身革命洪流中,这也意味着他必将遭受冲击。

由于家庭遭遇经济危机,王元化开始考虑生计问题,1942年化名王少华进入储能中学任教。这里的教师大都是左翼文人,如娄适夷、周建人等等。晚年王元化曾多次说到自己血管里继承了楚人传统:脾气暴烈、性格倔强。此前,江苏省地下党支部负责人孙冶方、顾准领导王元化时,对他提出的意见很宽容甚至不无欣赏。1946年3月,唐守愚成为江苏省地下党支部负责人。王元化说了一些想不通的地方,就被唐守愚罢官,还让其他人背对背揭发王元化, 不给王元化安排工作。因为写评论惹上了官司,王元化不得不在1946年10月出走北平避祸。1947年下半年,他化名方典写了一篇《论香粉铺之类》,此文火力极猛,批评了沈从文、阿垅等人,并痛批了钱钟书的《围城》。对此,钱钟书一直记到了晚年。

1946年-1948年, 王元化任教于国立北平铁道管理学院,父亲王芳荃请来了汪鸾翔教他古文,在《文心雕龙》《文选》《楚辞》这三部古代经典上下功夫。从后来的经历看,王元化避祸北平可谓因祸得福— — 如果没有这两年求教于汪鸾翔,他可能就只是一个职业革命家,不会把大量时间花在古代文学、《文心雕龙》和训诂小学的学问中,而这些都为他后来转向古代文论研究打下了基础。此番情景,正可谓失之桑榆,收之东隅。

集中阅读马克思与黑格尔

1948年秋天, 王元化回到上海,1949年5月,上海解放。姜椿芳安排王元化负责《时代》杂志编辑,但唐守愚卡着王元化的组织关系,要他检讨错误。直到华东局宣传部长舒同过问此事,王元化受到党组织警告处分才恢复党籍。后来在特殊时期,唐守愚被隔离审查,调查者说唐守愚被捕两次、是叛徒时,王元化却抛除一己之恩怨,自己身陷风波中却坚持为真相说话,证明曾经为难过自己的人没有叛变,绝未借机报复。

经历风波之后的王元化,经过了第二次反思。后来,思想史家林毓生在给王元化的信中说,“我觉得你一生中三次反思里的第二次最为关键,因为它粉碎了束缚你思考的正统教条之锁链,让你的头脑得到了解放。”审查结束后,王元化回到家中,集中阅读了马克思、黑格尔、莎士比亚的著作。

1960年进入上海作家协会文学研究所工作后,王元化开始从事《文心雕龙》研究并发表研究成果。同时,他向韦卓民求教黑格尔哲学,向熊十力求教刘勰的佛学背景,并牢记其教诲“根底无易其固,裁断必出于己”。

进入新时期以后,王元化的命运终于迎来了转机。1979年10月,他的《文心雕龙创作论》面世,很快在学术界引发巨大反响。1981年,他成为国务院学位委员会文学评议组成员,同在一组的有王力、王瑶、叶圣陶、卞之琳、钱钟书等,61岁的王元化年龄最小。1983年6月到1985年5月,王元化担任了上海市委宣传部长。卸任四个月后,他成为华东师大兼职教授。

在上世纪80年代的“ 文化热”中,学者李泽厚1986年在《走向未来》杂志创刊号发表了《救亡与启蒙的双重变奏》。对此,王元化明确不同意,他在自己创办的《新启蒙》上发表了《为五四精神一辩》。此文对海外思想史学者林毓生的观点颇有误解,但两人因此不打不成交,竟然成为好友。当他在1993年受邀为《杜亚泉文选》作序时,更是从林毓生著作受到启发,从而反思了近代以来的激进思潮。其后,他归纳出五四流行的四种观念:首先,“庸俗进化观点”——此观点断言凡是新的必定胜过旧的;其次,“激进主义”,即态度偏激、思想狂热、趋于极端、喜爱暴力的倾向;第三,学术的“功利主义”;第四,“意图伦理”,即在学术问题上往往不是实事求是地把真理是非问题的考虑放在首位。

不仅如此,王元化还把激烈反传统溯源到明代的何心隐和李贽。在主持朱学勤博士论文答辩会时,王元化注意到了卢梭学说中的“公意”概念。1997-1998年,他认真反复精读《社会契约论》,记下了大量笔记,发现了卢梭“公意”和黑格尔“普遍性”的悖论。而“有学术的思想和有思想的学术”,一定程度上是王元化90年代第三次反思的结晶。无疑,这次反思成果最大,思考最深。

晚年思想并不完美,无碍“一生真”令人尊敬

和那些“ 两头真” 的人不同,王元化可谓“一生真”。楚人的倔强性格和“独立之精神,自由之思想”的坚持, 让他的人生充满了波折与坎坷,也成就了令人尊敬的王元化——他始终没有彻底迷失自己,从未放弃做人的底线,哪怕为坚持良知和操守付出巨大代价。“威武不能屈”不仅使他树立了自己的道德人格,也促使他进入了深层次的思想探索。另一方面,他一生追求真理,勇于自我怀疑,晚年的思想探索大放异彩。可以说,他的学术成就、思想探索,与他正直傲岸的精神人格相得益彰,使他晚年成为上海思想界和学术界的精神领袖,其影响不僅波及全国,而且流传海外。作为革命者,王元化第三次反思,给后世留下了珍贵的精神遗产。

然而, 由于王元化的反思从70多岁才开始, 他晚年的某些思想并非完美。例如,他没有注意到苏格兰启蒙运动与法国启蒙运动的分野。另外,他认为三纲六纪也可以作为现代化转化的论述,这一看法显然过犹不及,矫枉过正。而他对秦代到清代2000多年郡县制的危害,对于个人本位和共同体本位的矛盾和冲突认识不足。但是,这无损于他作为思想者的巨大价值和意义,从过于激进到中国传统的创造性转化,王元化的思想出现了重大转折。无论从哪方面看,他已经在思想和学术领域都留下了丰硕成果,这些都需要后来者继续思考。

从写作上说,《王元化传》对于王元化学术成就和晚年思想脉络的变化和发展描述清晰,这是全书最重要、最精彩的部分,学生写老师的优势尽显无遗。但另一方面,本书对于王元化的性格、生活等方面着墨不多且过于粗疏,而且缺乏生动的细节。因此,本书揭示了一个公共化和思想性的王元化,而不是一个性格鲜活、呼之欲出的生动形象。尽管如此,本书仍可让读者深入了解王元化其人。