神经内镜辅助下钻双孔治疗慢性硬膜下血肿的临床效果

申隆,申晖,梁小珊

(1 阳江市人民医院,广东 阳江 529500;2阳江市公共卫生医院,广东 阳江 529500)

0 引言

慢性硬膜下血肿(Chronic subdural hematoma,CSDH) 是临床上神经外科的常见病,常见于创伤3周后,位于硬脑膜与蛛网膜之间,好发于中老年患者,约占颅内血肿的10%,约占硬膜下血肿的25%,多发生于单侧,双侧血肿发生率也可达到15%[1]。目前临床治疗包括手术和非手术治疗,非手术治疗适用于出血量较少、临床症状较轻以及难以耐受手术的患者,手术治疗主要采用钻孔术,该种方法简单易行,且对患者造成损伤小,但存在术后血肿容易复发以及容易残留血肿等问题[2-3]。为研究治疗慢性硬膜下血肿的有效方法,我院选取收治的120例慢性硬膜下血肿,对照组采用钻双孔治疗,观察组采用神经内镜辅助下钻双孔治疗,观察两组的临床治疗效果,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

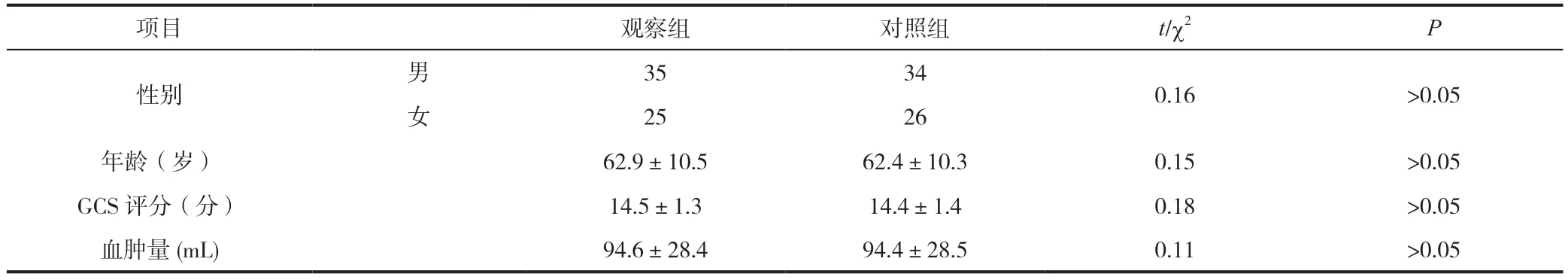

选取我院2019年1 月至12 月期间收治的120例慢性硬膜下血肿患者,入选标准:均采用头部CT或者磁共振成像(MRI)扫描确诊,均有明确的头部创伤史,临床表现为慢性颅内压增高,出现头晕、头痛、恶心及呕吐症状,并伴有失语、意识障碍、烦躁等神经功能异常,病程超过3 周,Glasgow 昏迷评分(Glasgow scale,GCS)大于等于8 分,血肿量大于等于30mL,有足够的空间容纳神经内镜[4]。排除标准:病程小于3 天,血肿量小于30mL,合并颅内其他病变的患者。所有患者或家属均同意进行手术治疗,并签署知情同意书。将所有患者随机分为观察组和对照组,每组各60例,两组在性别、年龄、GCS 评分及血肿量方面对比,差异不具有统计学意义 (P>0.05),说明两组具有可比性,具体见表1。

表1 两组临床资料对比分析

1.2 方法

观察组采用神经内镜辅助下钻双孔治疗,根据头颅CT 或者MRI 定位确定血肿位置及范围,在额部及顶部取发际线内切口,选择定位后血肿边缘处,对于单侧额颞顶枕部大量血肿合并中线结构移位明显的患者,颅骨钻2 孔,对于双侧血肿者,根据CT结果选择血肿最大平面中点作为穿刺点各钻1 孔,对于带有精神症状的患者采取全身麻醉,其余患者采用局部麻醉,待麻醉生效后,在手术区域消毒铺巾,选择定位后血肿边缘处取直切口切开头皮约3-4cm,在颅骨钻1-2 孔,孔径1-2cm,根据情况适当扩大骨孔扩大观察范围,将内板磨出斜坡面,以便于脑室镜进入。根据患者的血肿大小调整钻孔数量以及骨孔之间生物距离,以利探查。采用“十”字形切开硬脑膜,可见流出暗红色陈旧性血肿液,置入引流管,使用37℃左右的0.9%生理盐水沿着引流管反复缓慢冲洗,同时使用吸引器引导血肿排出,直至冲洗液呈现无色、清亮为止,在冲洗过程中尽可能避免损伤大脑皮层以及桥静脉,待取出引流管,置入神经内镜至血肿腔内,接内镜冲洗管冲洗,观察血肿腔内情况,若发现血肿腔内仍存在着絮状血凝块,继续冲洗直至清除,发现血肿包膜时使用显微器械尽可能剪开,切除包膜,对于不能切除的患者,采取造瘘并尽可能扩大漏口,确保分隔充分开放,避免包膜形成活瓣;若没有发现包膜,反复冲洗直至冲洗液液无色、清亮,在确定无活动性出血后,在神经内镜直视下置入引流管,再次反复冲洗,以促进排出颅内积气,注入生理盐水后夹管,逐层缝合切口。对于单侧大量血肿颅骨钻2 孔,于额颞部先钻1孔,使用棉片封堵暂不处理,待于定位后血肿边缘处钻第2 孔后,于两孔分别置入引流管,使冲洗液从高位置管冲洗,从低位置管流出,待冲洗液无色、清亮后分别置入神经内镜进行操作,操作方法同前。对于双侧血肿,分别钻孔时选择血肿最大平面中点作为穿刺点,将孔径适当扩大至2.5cm,取血肿较大的一侧先钻孔,进行双孔对向冲洗,尽可能完全清除血肿腔内的纤维物质及纤维蛋白降解产物,通过持续冲洗血肿腔,以便达到更好的冲刷效果,待一侧手术完成后,持续向血肿腔内注入生理盐水,将引流管夹闭,待另一侧手术完成后同时开放引流管,维持双侧颅内压均衡,缓慢减压,避免双侧压力骤然改变引发新发血肿。对照组患者采用钻双孔治疗,不使用神经内镜辅助,钻孔部位、方法及术中冲洗引流等操作方式与观察组相同。

1.3 观察指标

术后24h 通过头颅CT 判断两组患者的颅内积气量、血肿残余或再出血情况,术后7 填通过头颅CT判断硬膜下积液量情况,术后1 个月通过头颅CT 判断血肿复发发生率,统计两组患者的住院时间。

1.4 统计学方法

所得数据采用SPSS 20.0 统计学软件进行分析处理,以()表示积气、积液量等计量资料,组间比较采用t检验,用[n(%)]表示发生率等计数资料,组间比较采用χ2检验,以P<0.05 表示差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 颅内积气量、硬膜下积液量及住院时间

观察组患者的住院时间明显少于对照组,对比差异显著,具有统计学意义(P<0.05),两组患者的颅内积气量、硬膜下积液量对比,差异不具有统计学意义(P>0.05),见表2。

表2 两组颅内积气量、硬膜下积液量及住院时间对比分析()

表2 两组颅内积气量、硬膜下积液量及住院时间对比分析()

2.2 血肿残余或再出血以及血肿复发情况

观察组血肿残余或再出血以及血肿复发发生率明显低于对照组,两组对比差异显著,具有统计学意义(P<0.05),见表3。

表3 两组血肿残余或再出血以及血肿复发发生率[n(%)]

3 讨论

临床研究显示慢性硬膜下血肿以老年患者最为常见,且患者多有外伤史,目前其发病机制尚未完全阐明,其发病机制可能包括以下几个方面,首先是路脑外伤,随着年龄的增长,人的脑实质会逐渐萎缩,会增加桥静脉张力,同时会造成脑硬膜下腔增宽,脑组织移动范围扩大,一旦发生头颅外伤或跌落会导致脑与颅骨产生相对运动,很容易造成桥静脉撕裂,硬膜下腔出血和积液。其次是慢性硬膜下血肿患者生成外膜新生血管,血管内皮生长因子(VEGF)会在血肿腔内高度表达,而血管内皮生长因子具有调节内皮细胞外基质溶解、内皮细胞迁移以及形成官腔的作用,而在血管生成过程中会增强血管的通透性,引发硬膜下腔出血和积液[5]。另外临床研究显示慢性硬膜下血肿患者血肿液中的D-聚体、纤维蛋白降解产物(FDP)及组织型纤维酶原激活剂水平均明显高于外周血液,而纤溶酶原(PLG)水平明显低于外周血液,由此可见慢性硬膜下血肿的发病与血肿腔内的纤溶亢进具有相关性。颅脑外伤后硬脑膜下腔发生新鲜出血后,会诱发硬脑膜内层发生局部炎性反应,导致纤维蛋白沉积机化并在硬脑膜下血肿周围形成新生包膜,血肿脏层包膜由胶原纤维构成,且无血管,而壁层包膜包含毛细血管网,一旦通透性发生异常,内皮细胞间的裂隙较大会渗出血浆,血肿壁层包膜会发生大量的嗜酸性粒细胞浸润,释放纤维蛋白溶解酶原,其被激活后,会促进纤维蛋白的溶解,抑制血小板凝集,从而引发慢性持续性出血。尤其是老年患者,合并脑萎缩、颅内压降低及凝血机制障碍等因素,会扩大慢性硬膜下血肿范围。

随着患者病情的进展,慢性硬膜下血肿会不断扩大,会出现颅内压增高等症状,需尽快采取有效的治疗方式缓解患者的症状和体征,临床上目前常规治疗方法为手术钻孔引流,此种手术操作相对简单,缓解症状效果快,且对患者造成损伤小,但术后仍然存在着 3.7%-38%的复发率[6]。临床研究发现常规颅骨钻孔引流,手术过程中常由于引流不畅,容易造成血肿残留,需进行多次孔钻引流或多次手术,甚至开颅手术,对患者头部造成损伤较大,且术后并发症较多。而随着神经内镜在临床的应用,在其辅助下可在内镜直视下清除血肿,且可及时对活动出血进行止血,神经内镜具有局部照明的功能,便于更为清晰地观察,神经内镜可以利用软镜内的固有操作通道,将冲洗管、吸引器以及软镜内固有通道连接,根据术中情况更为准确地吸除及冲洗血肿,无须另附加硅胶管或吸引器清除血肿,使手术操作更为简便易行,大大降低手术操作难度,对患者头部创伤较小,患者术后恢复较快,且减压效果确切,临床症状和体征迅速得到缓解[7]。采用神经内镜可观察到血肿腔内的分隔,在内镜直视下采用双极电凝清除,利于减少硬膜下积液,大大降低复发概率,另外在内镜下发现出血点,可以及时进行止血,降低术后再出血及颅内感染等并发症发生率[8]。

通过本组资料研究显示,神经内镜辅助下钻双孔治疗的观察组患者的血肿残余或再出血以及血肿复发发生率明显低于仅采用钻双孔治疗的对照组,且观察组的住院时间明显少于对照组,两组患者的颅内积气量、硬膜下积液量对比并无明显差异,充分肯定了实施神经内镜辅助下钻双孔治疗慢性硬膜下血肿的临床价值,采用神经内镜辅助下钻双孔治疗慢性硬膜下血肿,由于受到孔的大小、角度及距离的限制,神经内镜难以调整角度触及的血肿块、分隔及渗血的血管等,可以通过另一个孔实现,钻双孔利于减少术后颅内积气。综上所述,采用神经内镜辅助下钻双孔治疗慢性硬膜下血肿,可有效降低术后残余血肿或再出血以及血肿复发率,缩短住院时间,且并不会增加颅内积气量、硬膜下积液量,值得临床推广应用。