调神解痉针刺法联合PNF治疗对脑卒中后上肢痉挛性偏瘫患者康复的影响

刘清清

天津市红桥区邵公庄街社区卫生服务中心 300100

脑卒中后上肢痉挛性偏瘫主要临床表现为运动障碍、患肢肌张力增高,以上肢痉挛性偏瘫最为常见[1]。上肢功能复杂、广泛、恢复困难,临床康复速度较慢。本体感觉神经肌肉促进技术(PNF)采用通过刺激肌肉关节的本体感受器,以引导神经肌肉运动再控制[2]。调神解痉针刺法属于中医外治疗法,是结合该病临床特点和中医学理论而制定。鉴于此,本文探讨脑卒中后上肢痉挛性偏瘫患者应用调神解痉针刺法联合PNF治疗对康复的影响。报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取本中心中医门诊2018年4月—2020年4月收治的脑卒中后上肢痉挛性偏瘫患者62例,采用随机数字表法分为两组,每组31例。西医符合《中国急性缺血性脑卒中诊治指南2018》[3]中的诊断标准,中医符合《中国急性缺血性脑卒中中西医急诊诊治专家共识》[4]中的诊断标准。伴有失语、偏瘫、呕吐、意识障碍等;经CT检查可确诊。主症:偏瘫,口舌歪斜,偏身感觉异常;次症:眩晕,头痛,共济失调。舌脉象:苔黄腻,脉滑。纳入标准:符合上述中西医诊断标准;认知功能正常,能配合完成本研究者;患者自愿参加本研究。排除标准:由颅内占位、颅脑外伤、脊髓损伤等神经系统疾病引起的肢体痉挛者;既往存在运动功能障碍者;晕针或针刺过敏者;伴有严重出血倾向者;合并严重并发症者。对照组男18例,女13例;年龄46~75岁,平均年龄(55.42±3.19)岁;体质量指数19~28;平均体质量指数24.23±1.06;病程15~68d,平均病程(45.21±5.23)d。观察组男19例,女12例;年龄45~76岁,平均年龄(55.51±3.20)岁;体质量指数20~27;平均体质量指数24.52±1.12;病程16~57d,平均病程(45.78±5.45)d。两组一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05)。

1.2 方法 对照组实施PNF技术治疗,取患者仰卧位,采用对角线模式,引导其上肢由伸展—内收—内旋到屈曲—外展—外旋、由伸展—外展—内旋到屈曲—内收—外旋,同时再引导上肢反向进行。观察组采用PNF技术联合调神解痉针刺法治疗。PNF技术同对照组,头针取顶中线、顶斜1线、顶斜2线、顶旁2线,分别从上而下、由后向前沿穴先走行平刺进入帽状腱膜下,进针约1.5寸,采用捻转插提手法,行针时提醒患者活动患肢,每穴行针30s,留针30min。体针取曲池、天井、外关、臂臑、腕骨。直刺进针,采用捻转插提手法,得气后沿肌腱上下斜刺,进针约1.0寸,采用提插捻转手法,以局部有麻胀感为度。两组均6次/周,连续治疗4周。

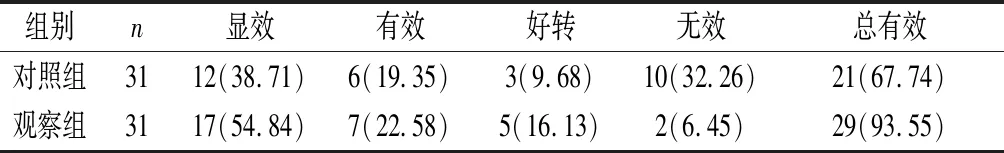

1.3 观察指标 (1)比较两组临床疗效,采用改良Ashworth痉挛量表(Modified Ashworth Scale,MAS)[5]分级评定。降低>3级为显效;降低2级为有效;降低1级为好转;否则为无效。(2)比较两组康复效果,于治疗前、治疗4周后采用Fugl-Meyer上肢功能量表(Fugl-Meyer Assessment-Upper Extremity,FMA-UE)[6]和改良Barthel指数(Modified Barthel Index,MBI)[7]评定评估,FMA-UE包含手指、肩、腕、肘运动等33个项目,分值0~66分,上肢运动功能与评分呈正相关。MBI包含吃饭、穿衣、洗澡等10个方面,分值0~100分,评分越高表示日常生活活动能力越好。

2 结果

2.1 临床疗效 观察组临床总有效率较对照组高,差异有统计学意义(χ2=6.613,P=0.000<0.05)。见表1。

表1 两组临床疗效比较[n(%)]

2.2 康复效果 治疗4周后,两组FMA-UE和MBI评分均上升,且观察组高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 两组FMA-UE和MBI评分比较分)

3 讨论

脑卒中后上肢痉挛性偏瘫发病机制较为复杂,现代医学认为,脑卒中后中枢性运动抑制系统减弱是导致痉挛的主要原因[8]。研究显示,脑卒中后早期行康复治疗能改善痉挛性患者肢体痉挛状态[8]。PNF通过调整感觉神经的兴奋性,以促进神经肌肉反应,缓解痉挛。该技术具有一定的治疗效果,能改善患者肢体功能,但康复时间较长,不利于患者早日康复。

中医认为,脑卒中后上肢痉挛性偏瘫归属于“痉证”“经筋病”等范畴,该病多为本虚标实,本为肝肾亏虚,神窍失灵,标为气血逆乱,痰湿壅盛。《素问·调经论》中提到“手屈而不能伸者,其病在筋[9]”。说明该病病位在经筋。故治疗该病的关键在于改善肌群间肌张力,控制肌痉挛。本文结果显示,观察组临床总有效率较对照组高,治疗4周后FMA-UE和MBI评分较对照组高,表明脑卒中后上肢痉挛性偏瘫患者采用调神解痉针刺法联合PNF治疗,对改善日常生活活动和上肢功能具有积极作用,治疗效果显著。人的头部与经络系统、五脏六腑联系密切,该病脑髓枢机失调,阴阳失衡,致使肢体强直不用。体针疏络解痉挛,取天井、外关、曲池、臂臑穴位,均为主手经筋病症穴位;腕骨为小肠经原穴,主手太阳经筋病症,头针结合体针可增加大脑动脉血液供应,能够修复脑组织,可有效缓解痉挛。调神解痉针刺法通过头针调神、调阴阳,使机体转归于“阴平阳秘”,肢体功能得恢复[10]。另外,该疗法针感强,具有较好的舒筋通络、濡养经筋、调畅气血的作用,从而有效缓解痉挛。与PNF技术联合治疗能增强治疗效果,改善痉挛,促进患者快速康复。

综上所述,脑卒中后上肢痉挛性偏瘫患者应用调神解痉针刺法联合PNF治疗效果较佳,能加快患者康复进程,是一种安全、有效的治疗方案。