跨媒介视域下小说备考的教与学

广东

小说复习需重视小说知识体系建构和答题模式梳理,这个过程可以尝试通过播放视频、组织跨媒介活动来完成。在小说复习时,用多个视频来强化知识,以多种形式的跨媒介活动提升能力,既能激发学生的学习兴趣,也能丰富学生的高三生活。学生认真参与、积极思考,能够建构相对完整的知识体系,提高阅读能力,培养语文核心素养。

高三语文课程需要务实高效。到了高三,语文教学以做题、讲题、总结为主,但这种教学方法常常难以取得很好的效果。

其中,小说复习很可能是高三语文复习中最有趣的部分。但是,小说选材的局限、考试题目的介入、备考讲解的套路化,让小说复习也变得乏善可陈。学生对小说的热爱和复习的激情也可能打折扣。

复习课的理想状态,应当是引导学生不知不觉地投入,熟能生巧地习得知识。这看起来简单,却不容易做到。因为从学生的角度来看,这意味着课堂内容要足够有吸引力;从教师的角度来说,这需要教学任务得到充分落实。笔者在近几年高三教学中发现,在复习小说时加入精选视频短片,组织与阅读小说相匹配的跨媒介活动,能够在一定程度上激发学生兴趣,使学生能更好地理解文章内容。现在高中生的学习成长离不开网络的陪伴,他们都是习惯了视听生活的群体,以跨媒介的教学方式来渗透小说复习,既可唤醒学生的情感期待,也能促进教学任务的落实,一举两得。

当然,有效与否仍是高三教学中重要的衡量标准。有效教学应成为高三复习课的常规标准,应成为高三每一节家常课的自我期许。小说复习引入新方式,内容必须精挑细选,其目的和重心,应该是小说备考的实效。

一、背景:建模如何实现?

高考小说阅读题主要考查文本鉴赏能力和答题规范能力。前者要求准确理解文本内涵,敏锐把握文本特色,简而言之是读懂;后者要求明确答题方向,概括准确凝练,简而言之是规范。前者考功底,后者考训练,相辅相成。从近几年高考命题的趋势来看,小说阅读题命制越来越重视考查文本鉴赏能力。

高三小说复习到底教什么、怎么教,小说知识体系建构和答题模式梳理恐怕是其中绕不开的话题。

首先,建模是否有必要?答案是肯定的,知识体系建构很有必要。

小说阅读教学过于套路化已广受指摘。“在现在的中小学小说教学中,除了被拧干的人物、情节、环境这三个概念,事实上已没有多少知识可教了。”言下之意,把小说阅读教学固化为“三要素”的展示,实在有些生硬。其实,小说备考与小说阅读教学并不是一回事。高一、高二小说阅读教学应该尽量还原篇章个性,凸显每一篇小说的独特价值。高三小说备考却应该回归知识体系的建构,让学生在小说知识的坐标系中找准每道题的位置,尽量规范表述。

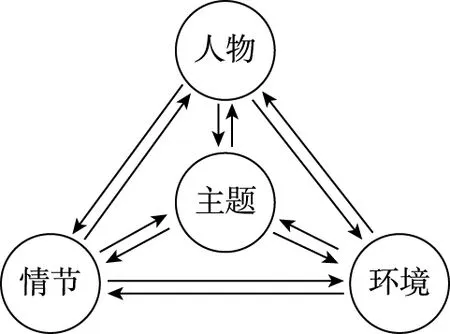

基于此,第一步是建构知识体系。小说备考,首先必须明确小说“三要素”——“人物”“情节”“环境”,而“主题”统摄全篇。因此,在小说知识体系里应有“四个关键词”。它们是相互依存、相互作用的关系(如下图),在每一篇小说里它们是有机融合的,在每一个答案里它们可以彼此关联。例在如分析环境作用时,会涉及人物形象的作用,情节发展的作用,有时也涉及凸显主题的作用。

第二步是题型归纳研究。在知识体系建构起来后,还要在这个体系中填充一些常规题型。例如形象的概括,情节的梳理(通常按开端、发展、高潮、结局来概括),环境的鉴赏,主题的总结,等等。在此基础上,每道题的答题步骤、方向和术语也需逐渐明确、细化。

其次,建模如何实现?途径应该是多样的,跨媒介是其中一种可能。

将小说“四关键词”记下来容易,但运用却并不简单,因为多数学生不能很好地理解这四者之间的动态关系。应该说,小说知识体系建构不可强行灌输,也非一蹴而就,需要有一个逐渐理解和巩固的过程。

那么,除了在一次次阅读训练中建构这一知识体系,还有没有其他更生动、高效的方法呢?

笔者关注影视作品,也留心视频素材,多年积累形成一个视频素材库,其中包括在优秀电影中截取的片段、动画短片、优质网络短视频等。笔者发现,利用这些素材,引导学生概括人物形象、分析情节、鉴赏环境等,可以起到激发兴趣、加深理解的作用。增设改写、拍摄等跨媒介任务,寓教于乐,在丰富高三生活的同时,也能达到更好的教学效果。

《普通高中语文课程标准(2017年版2020年修订)》(以下简称《课程标准》)中设定了“跨媒介阅读与交流”学习任务群。小说复习中的这些教学活动正契合了这一任务群的教学精神。所谓“跨媒介”是指信息存在于文本、图片、视频、网络等不同媒介中,而“阅读与交流”则是要求学生读懂信息、分享信息,“跨媒介阅读与交流”要求学生培养媒介素养,学会在不同媒介中获取信息和发布信息。高三时期利用视频等进行小说复习,能较好地提高复习效率。这也为小说知识体系建构提供了一种可能。

二、实践:跨介如何实施?

传统的阅读训练分析只能让学生得到一些标签式的知识,如果视频只是一播了之,那学生习得的知识也还是浮于表层。跨媒介活动的尝试,实际上还希望学生能建构更坚实的知识体系,形成完善的答题思路。

在分秒必争的高三课堂,利用视频短片来推进小说复习着实需要一些匠心:一方面,跨媒介活动要充分开展,才可能和谐自然;另一方面,知识要得到确切落实,才不辜负备考努力。笔者以小说复习为例,简要展现小说复习过程中的跨媒介活动的实施过程:

(一)续写故事,理解作者意图

主题是每篇小说的灵魂,把握小说主题也是解答试题的必然要求。虽然读懂是做题的起点,但是主题的捕捉和阐述还是会难住不少学生。

在这一环节,学生尝试续写故事,自主安排人物命运,处理情节走向,在此基础上体会主题的表达方式。

有一部题为TheEasyLife(《简单的生活》)的动画短片,内容很简短:一位姑娘在做作业的时候疲惫不堪,打了个盹。就在这时,摆在桌面的一个人形公仔活过来了,帮姑娘把作业写完。姑娘看到后喜出望外,从此把作业完全交给公仔,甚至让公仔代替自己去上学。最后慢慢地,姑娘变成了公仔,而原先的公仔替代了她。影片最后,变成“人”的公仔邪魅一笑,让人毛骨悚然。这个短片的意思很明显,就是懒惰会付出代价,安逸会束缚前进的步伐。

在短片播放到一半的时候,可以停下来让学生推测后面的情节会如何发展。学生们思维活跃,有的马上猜到了结局,也有的给出了不同的结局:小姑娘有一天幡然醒悟,及时改变,意思是及时纠正为时未晚;父母猛然发现公仔的魔法,想尽办法去拯救女儿,成了一个温情的故事;还有的则设想顶替的公仔最终受到惩处,并审视善恶伦理……

(二)头脑风暴,精准概括人物

在小说阅读题中,人物形象概括是很常见的题型,也是相对比较简单的题型。不过,学生概括出来的形象特点有时似是而非,不够准确。

在这一环节,笔者选用一些影视作品片段,让学生概括人物特点,以头脑风暴的方式,每位学生在黑板上写自己概括的特点,不可与前面重复,最后一起分析哪些词恰当,哪些词欠妥。例如《三傻大闹宝莱坞》中兰彻刚刚入学时的片段——皇家理工学院入学时有学长欺负学弟的“传统”,兰彻不予配合,刚到学校就给学长来了个下马威,体现兰彻的聪明机警与胆大心细。《荒野猎人》的格拉斯被熊撕咬后,点燃干草热敷伤口,给自己消毒,这个情节体现了主人公的坚忍与强悍。《岁月神偷》里的妈妈盘算着把订到的几盒月饼送出去,几句话就透露出她的乐观、通达和世故。《百鸟朝凤》里焦三爷喝醉后,一边跟徒弟诉说心里话,一边又深情地吹起唢呐,可见他的坚守与热爱……演员胡歌在2019年有一部作品——《逃亡者的前世今生》。他一人分饰三角:一个阴柔嚼舌的售票员,一个凶狠的亡命徒,一个死气沉沉的打工者。这也是一个分析人物形象的绝佳素材。

在这个环节中,教师需要给学生总结两个问题:一是如何概括人物特点。首先留心如何刻画人物,在小说里常见的手法有外貌描写、动作描写和语言描写等。然后评析小说里的情节,再进行概括。二是如何恰当运用词汇。用词不准可能是因为词汇量不足。教师要引导学生分小组分类别整合人物性格特征,然后小组间分享,在更好理解人物形象的同时也能丰富词汇量。

(三)自拍短片,思考情节走向

2018年国际“善意日”,阿联酋迪拜国民银行发布了一支饱含“人性之光”的动画短片——《冷漠先生》。这支不足3分钟的短片,讲述了一个整天插着兜的“冷漠先生”,不愿意对别人施以援手。有一次过马路的时候,他仍然插着兜,却被一个蹒跚的老奶奶拉住了手,两人相伴过了马路,他也得到了老奶奶的感谢……尝到了助人的甜头,他再也不冷漠了,成了“热情先生”。这是一个善意会被传染的故事。播放这个短片,可以引领学生分析“冷漠先生”被老奶奶要求帮助这一情节的作用,也可以引导学生学习“突转”等手法。

在这个短片的启发下,可以设置让学生拍短片的任务。在短视频平台火热的当下,短视频拍摄、小故事讲述对学生来说早已不陌生。趁此机会,笔者让学生以小组形式,小组成员分别担任编剧、导演、演员,用手机拍摄一个日常小故事,然后在全班评选最佳短片。借助这些小故事,可以训练学生梳理情节、明确情节作用、掌握情节设置手法等能力。有了拍摄过程中的思考作为基础,这些知识的落实自然水到渠成。

(四)自拟题目,理解物象创设

2018年笔者曾以埃及短片TheOtherPair(《另一只》)为素材设计了一节面向全市的“小说中‘物象’的作用”公开课,收到不少好评。这节课的主体设计是让学生在观看短片后自拟高考题。TheOtherPair(《另一只》)是一部只有四分钟的微电影,该短片简单来说就是这样一个场景:一个没有鞋的穷孩子,在火车站捡到另一个孩子上火车时掉落的一只新鞋,他很珍爱,但还是马上想还给失主。火车已经启动,他竭力奔跑也送不回去。意想不到的是,火车上的孩子选择把自己另一只鞋扔下来,穷孩子得到一双完整的新鞋,两人相望而笑。

看完这个纯真的故事,学生根据自己的经验拟写高考题并设计答案,有些题目还比较符合规范:“围绕‘鞋’电影勾勒了什么情节?”“电影多次写‘鞋’表达了怎样的寓意?”“这个微电影以‘鞋’为拍摄重心,这有什么作用?”学生拟写的题目和答案虽不甚严密,但已经有逻辑、有框架了。

通过题目、答案的拟制,学生能够更好地理解主题、人物、情节和环境等要素如何相互关联,小说术语如何准确运用等。

这些跨媒介活动,围绕小说知识的总结和答题技能的训练,都能为小说知识体系这座“大厦”的建成添砖加瓦。

三、反思:素养如何提升?

跨媒介活动能使学生趣学知识,提高学生的答题能力。

审视这些教学活动,其特点十分明显:其一,素材优良,高三课堂应该重视素材的选择,因为它们直接影响训练效益。如果素材好,学生通过一道题、一篇阅读就能达到训练目的;如果素材不好,练习再多效益也不明显。小说复习中运用视频资源,虽不能说事半功倍,但在吸引学生兴趣、有效落实知识等方面具有一定优势。其二,重视参与,如果仅仅是播放视频,效果肯定大打折扣,而跨媒介活动的设计,让学生在活动中学习,产生自己的创意,用心理解,可以较好地提升能力。

由此,跨媒介视域下的小说复习有以下几个优势:

第一,关注知识建构,形成完整体系

以往小说教学多局限于单篇讲解,就篇论篇,“三要素”走天下,备考模板化,甚至出现死记硬背小说考查知识清单的现象,而忽略了建构学生在小说阅读上的知识体系,教学缺乏一定的系统性,导致学生在考查中知识记忆呈现碎片化、单一化、表层化缺陷。这些问题的真实存在,是跨媒介教学活动必须进行小说知识建构的原因。实际上,所有的跨媒介活动环节,也都是在小说知识体系中践行的。

在《中国高考评价体系》明确提出的“一核四层四翼”中,包含“必备知识”这一考查内容,也有“基础性”这一考查层次。而跨媒介活动参与建构小说知识体系,应该是“必备知识”的直接落实,是“基础性”的生动演练。例如2019年全国卷Ⅲ第8题:“小说中有多处景物描写,请分析其功能。”该题体现基础性考查,对环境作用有深刻体悟的学生就很容易解答。

第二,面对具体情境,完成典型任务

《课程标准》提出:“考试、测评题目应以具体的情境为载体,以典型任务为主要内容”。回顾整个小说复习环节,所有跨媒介活动的设置都有“具体情境”,也有“典型任务”,这样可以让学生在具体情境中理解和整合知识,训练和提升能力,努力获得创造性和个性化成果。

第三,培养关键能力,提升语文素养

读懂小说,答好阅读题,只有知识储备和答题训练肯定不够,还需要有良好的审美鉴赏、逻辑思辨、探究创新等能力。近几年高考题中出现不少灵活多变的题,例如2020年全国卷Ⅰ第9题:“海明威的‘冰山’理论将文学作品同冰山类比,他说:‘冰山在海面移动很庄严宏伟,这是因为它只有八分之一露在水面上。’本小说正是只描写了这露出水面的八分之一。请据此简要说明本小说的情节安排及其效果。”2019年全国卷Ⅰ第9题:“《理水》是鲁迅小说集《故事新编》中的一篇,请从‘故事’与‘新编’的角度简析本文的基本特征。”2018年全国卷Ⅲ第6题:“结合文本,谈谈科幻小说中‘科学’与‘幻想’的关系。”这些题目看似超出了小说知识的框架,但其内核都是小说基本思维的延伸。

跨媒介视域下的小说复习,通过自编题目、续写故事和自拍短片等活动,渗透着对小说创作的深层次理解,也能逐渐提升学生灵活应对试题的能力。

当然,这个活动还须有一个前提:短片即小说。短片主要是讲故事,小说也是;短片刻画各类人物,小说也是;短片展现环境细节,小说也是;短片往往有一个主题,小说也是……但是,短片不能等同于小说。短片是影视的艺术,而小说是语言的艺术。值得注意的是,跨媒介训练,未必能很好地涵盖诗化小说、心理小说等小说类型,也未必能很好地引导学生品味语言。文学批评家葛红兵曾说,作家真要说的话,是从字缝里渗出来的。这意味着小说复习还需要其他环节补充训练跨媒介活动无法训练的能力。