“导师制”模式对本科生创新创业能力培养的探索

金凤 王方 杨若愚

[摘 要] 目前,我国高校正积极探索将“导师制”逐渐推行应用于本科生人才培养。基于此管理模式,本科生创新创业能力得到更加系统的培养。文章通过问卷调查和数据分析探索“导师制”对本科生创新创业能力的促进作用。发现开展“导师制”之后,本科生参与创新创业项目的数量和获奖数目逐年增加,有效地激发了本科生创新创业的兴趣,培养了学生的创造力。探索和思考“导师制”的实施方法,有助于应用型人才的培养,取得了较好的效果。

[关键词] 导师制;教学管理模式;创新创业能力;人才培养

一、引言

随着社会经济的发展,学生创新创业能力培养在教育领域逐步成为关注的焦点问题。创新创业能力是学生学以致用、促进学科实践能力转化的重要体现。我国高校在现行学分制的基础上,引入了“导师制”的管理模式[1]。这种“导师制”起始于研究生教育。导师制是在传统意义的师生关系上额外建立了一种“导学”关系[2],教师根据不同学生的认知差异,进而选择针对性的教学管理模式,定制化培养,更好地促进学生的全面发展。目前,我国各高校正在积极探索将“导师制”逐步推行应用于本科生人才培养。本文以康复治疗专业为例,立足于康复学院如何更好地引导学生进行创新创业为目的,尝试了建立本科“导师制”。在教学改革实践中,对本科生创新创业能力进行针对性培养,教会学生如何更好地完成创新创业,并积极进行相应的探索和思考。

二、“導师制”教学管理模式的方案实施

以创新创业能力培养为导向,将“导师制”引入本科教学培养。从本科生大一就开始分组进行“导学”,以创新创业为契机,引导本科生成为一个具有创造力的应用型人才。方案实施如下:(1)确定本团队的研究方向。首先由导师拟定课题进行发布,吸引具有同样兴趣的学生组建团队。然后,采用导师和学生双向选择的机制确定团队成员。(2)在学习和实践教学过程中,导师定期与学生进行沟通。比如,通过开展座谈讨论、项目技术交流、学术报告等形式与学生面对面进行交流,了解学生的学习目标、学习技能等创新创业方面的情况。特别是针对计划书的撰写、路演的流程、答辩的技巧等开展交流,提高学生的基本技能。(3)对于创新创业过程中的技术难点进行深度攻关,如涉及具体专业技术问题时,可以采取导师(包括行业顾问、企业导师)个别指导的方式对学生进行技术指导。(4)筛选出适合的项目参加相应的比赛。通过前期的不断孵化,对优势项目围绕比赛规则制定相应的计划书和PPT,在团队内进行排练和答辩。模拟操练中,导师对比赛中出现的困难点对点进行解决,认真对待每次比赛。(5)重视队伍建设。通过不断比赛,同一导师把控“老带新”的原则,形成一个阶梯式发展的团队架构。每次比赛一定要总结、回顾,并把经验传授给新一届的学生,形成可持续性的发展。

三、“导师制”教学管理模式对本科生创新创业能力的培养

首先,以任务为驱动,项目化的教学方法。根据双向选择的方式,建立了本科“导师制”的学生团队,以项目为主导引导学生团队独立研究、独立设计、独立解决问题相结合,激发学生学习的自觉性和创新的热情,培养学生实践能力、工程应用能力、创新能力和团队协作能力。

其次,完整化、系统化的本科生培养方案。对学生创新创业的培养应该是从入学一直到毕业的全方位的、个性化的指导,包括以下五个方面:基本技能的指导、项目的孵化、赛前的培训、赛中的指导、赛后的总结。“导师制”应根据不同阶段学生的培养重点和目标设定培养方案:(1)协同创新教育[3]:从新生入学就开始培养学生的协同创新意识,培养学生对专业的认同感及学习的兴趣。(2)基本创新能力培养:对于本科二年级的学生应着重开展核心课程的指导,通过开展创新创业项目,培养学生的创新能力以及基本的项目研发能力。同时,还应针对性地加强学生领悟能力的培养。(3)综合创新创业技能训练:对于高年级的本科生应侧重于创新创业技能的训练,将本科生创新培育的项目进行孵化,加强高年级学生分析问题、解决问题、实际操作等专业能力的培养。同时,还应加强赛前、赛中的培训和指导。(4)善于总结经验:任何的比赛都有经验和教训,赛后不是项目的终结,而是新项目的起点。只有总结之前的经验,才能将项目不断优化和升级,才能完成具有竞争力的项目。

再次,模拟创新创业的场景。以“导师制”架构和模拟创新创业的比赛场景,导师和学生展开多轮的路演、汇报等模拟操作。在这个过程中,从学生入学早期团队成立到最终走上竞技场,多次的模拟和磨合,可以让团队的凝聚力增加,提高培养的效果产出。

同时,“导师制”推广到本科生的创新创业教育中,充分调动了教师的积极性,也让学生有了创新创业的动力和方向。特别是在这个过程中,很多康复相关的企业也加入进来。在导师的桥梁作用下,企业也愿意把一些攻关的难题让学生们共同参与进来。一方面形成了校企合作的环境,另一方面学生也感受到专业知识的重要性,这也由康复治疗专业的特点决定。康复是关乎老年和残疾人健康恢复的重要手段,创新创业的需求和社会需求不谋而合,学生创新创业的产品也对人们健康福祉起到了正面作用。在这一过程中,学生将书本知识变为实际解决问题的能力,是产学研一体化的重要表现。同时也形成了创新创业的导师“智库”,让专业教师、企业顾问真正为培养学生创新创业能力贡献力量。

最后,保证项目的可持续性发展。因为一个项目从孵化到成熟,需要不断地发展和更新换代。“导师制”教学管理模式可以保证研究项目不会因某位学生的毕业而停滞,可以在导师的带领下,让新进的本科生不断完善创新创业项目,达成一个积累,形成更加成熟的创新创业项目。

四、典型案例分析

选取上海健康医学院康复治疗学专业2017级120名本科学生为观察对象,其中男生43名、女生77名。这批学生入校以后,从第一学期末开始给他们介绍创新创业能力培养的重要性,并详细介绍了“导师制”的具体实施方案。各导师组以海报、PPT等方式,向全部的学生公布各自导师的创新创业研究方向,并将以往的获奖项目进行展示。采取双选会的方式,各位导师与学生有一个面对面的沟通和交流,由学生根据自己的兴趣选择导师。各位导师根据报名的人员安排面试,双方达成共识,形成各自的导师引领下的创新创业小组。

队伍组建之后,导师进行各类创新创业的基础知识的培训,包含PPT的制作、申请书的撰写、海报的美化等。经过一学期的培训,从大学二年级开始,进行点对点的指导。导师与团队中的每位学生进行交流,根据学生的特长和兴趣,形成不同的项目小组,一般由4—5人组成;然后以项目为导向,由组长牵头,对小組成员合理分工。在项目实施过程中,充分调动学生的主观能动性,对于项目实施中的技术难点,不同的项目导师均进行指导和帮助。在项目孵化过程中,学生之间的凝聚力增强,相互协作的意识不断提高。特别是围绕难以攻克的技术难点,学生会主动查询资料、寻求合作。导师每周固定时间进行项目的研发和拓展,确保在本年度完成项目或者产品的成型。

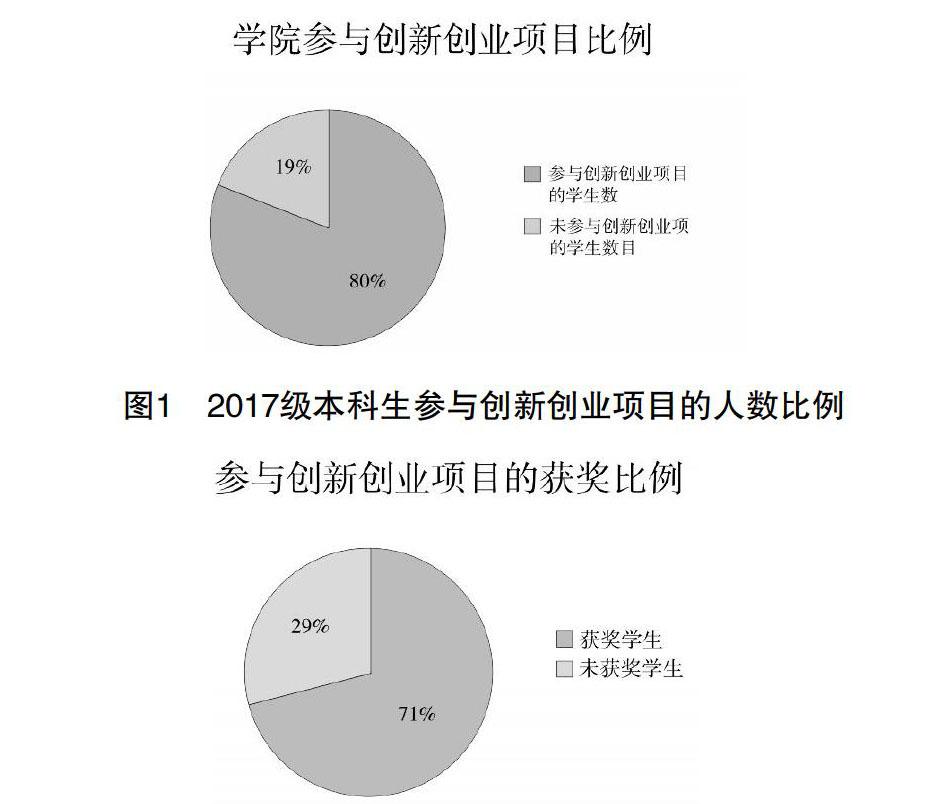

大学三年级以参加各种比赛为主。导师帮助学生分析赛制和评奖要求,对已有的项目进行深化,模拟比赛现场,进行多次的操练,对重点问题进行反复的训练,强调临场的灵活应变。然后多参加比赛,在比赛中获得实战经验。这个过程中,注意形成以三年级为队长、二年级和一年级为组员的阶梯性团队,保证项目的可持续性发展,不会因为学生第四年医院实习而导致中断。本文收集了这批学生本科三年期间在创新创业项目中取得的成果,进行比较(图1、图2)。

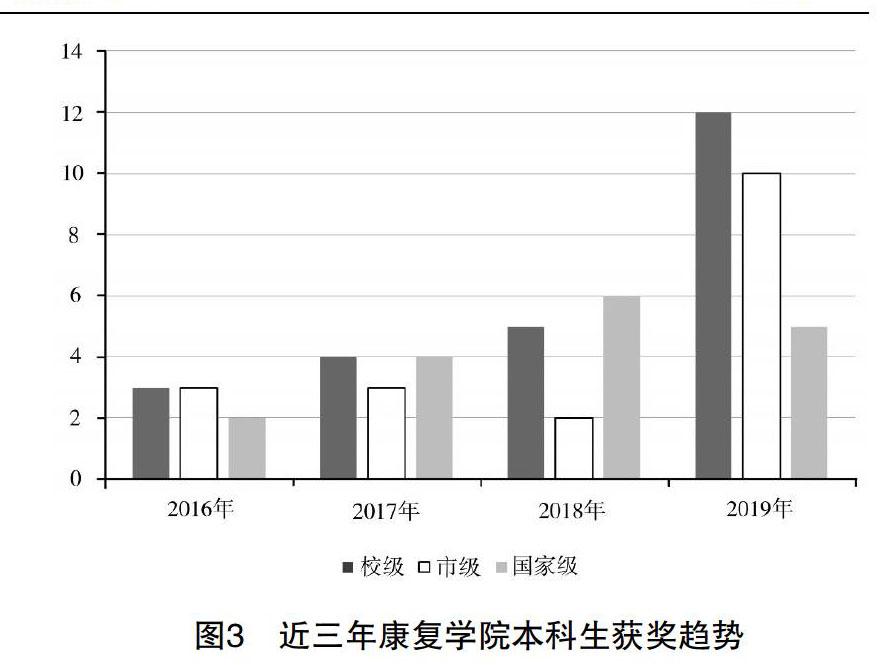

在试行本科“导师制”助力学生创新创业的过程中,仅2018年就取得了13项各类创新创业的奖项。2019年再次进行延伸发展,也取得了骄人的成绩。下表为试行两年的效果。

以上数据,可以得出近三年的本科生创新创业的获奖趋势逐年递增。

在此基础上,将2018级和2019级新生均纳入“导师制”,全面展开创新创业项目“导师制”。导师带领更大的学生团队开展了创新创业的培训和项目孵化,形成了一个可持续性发展的本科“导师制”团队。

进入2020年后,康复学院在上述建设成果的基础上,进一步拓展思维、深化改革,基于学校创新创业教育学分制管理创立学院学生创新学分积分制,量化管理、动态推进,以建立可视化积分的形式促进和鼓励学生更为主动地投身到大学生创新创业活动中,使学生在导师的带领下,能够学有所思、学有所乐、学有所得。

康复治疗专业学生参加各种创新创业竞赛项目75项,获省部级奖15项,获奖人数82人,上海市各类创新创业竞赛二等奖80多人次、各类创新创业竞赛三等奖和优胜奖90多人次。不断攀升的获奖数量,形成了良好的创新创业氛围。导师们指导的项目,因为这种可持续性的探索,取得了突破性进展,参赛作品受到行业的关注。学生们从入学时的无从下手,变成有的放矢地进行团队作战,创新创业的能力得到充分提升。

由此看出,“导师制”的引入可以助力学生创新创业,将创新创业能力培养变成了一个系统工程。再以项目为导向,培养学生的创造力,有利于应用型人才的培养。

五、“导师制”实施过程中存在的问题

在大学本科阶段实施“导师制”和研究生阶段有一定差别,主要是学生数量和学生专业知识水平的差异。本科生人数上给导师增加了一定的压力。为了解决这一问题,在团队设计的过程中,要形成阶梯性的培养,形成高年级带低年级、有经验带无经验的培养方式。虽然本科生专业知识的深度存在一定不足,但是本科生思路的可塑性较强。另外,本科生随着专业知识的积累,对问题的认识也更加透彻,可能会存在对导师所研究的方向发生了兴趣转变。所以在整个过程中,应该允许学生根据兴趣进行导师调整,可以通过多次选择调整,形成良性的循环。

同时,在创新创业的过程中,也需要社会、企业、学校的支持。学校将创新创业的“导师制”形成合理的考核制度,给予更有力度的支持政策。企业与学校联系更加紧密,可以把这些创新产品真正地落地生产。导师就是学校、企业、学生的纽带,形成一套成熟的培养方法。

六、结束语

大学生本科教育强调从传授知识和技能向学生的主动学习转移,“导师制”教学培养模式应用于本科生创新创业能力的培养,可以弥补实践教学不足的现状,能够将教学、实践和科研有机地贯穿起来,通过对学生从入学就开始创新创业训练,提高学生学习的主观能动性。“导师制”教学管理模式遵循以学生为本的目标,建立开放、灵活的创新创业人才培养模式。通过从大学一年级兴趣的培养埋下创新创业的种子,到中年级基本创新能力的锻炼,最后到高年级创新专业技能的提高,根据学生学习的特点阶梯式地开展。在教学方式上,注重导师的引导和学生的研究讨论相结合,更多地采取讨论式、启发式、互动式方式。在强调基础性和系统性的基础上,注重知识学习的前沿性和研究性。学生通过主动实践,在参与研究实践的过程中,培养创新意识,了解创新创业项目进行的程序、技术操作的难点。因此,“导师制”教学管理模式摒弃了原先的有项目、拉团队的模式,通过导师技术层面的教授、实践环节的落实,让学生们成为创新创业方面的应用型人才。

参考文献

[1]马骊.医学技术类专业本科导师制人才培养模式的探索[J].课程教育研究,2019(30):250-251.

[2]刘杰,蒋庆.工程应用型本科复合人才培养新模式——导师团的构建与探讨[J].黑龙江教育(高教研究与评估),2014(3):76-78.

[3]高晓松.协同创新视域下的大学生创新创业教育路径探究[J].创新创业理论研究与实践,2019,11(21):72-73.