论课堂中的情境脉络

摘 要:课堂境脉基于境脉主义哲学,注重事物全部情境的整体把握,情境与脉络相辅相成,共同引导、推动课堂活动。课堂境脉内涵着情感支配的、以教学板块为单位的交往活动,具有活动逻辑、课时知识承载、学生能力匹配、课堂首尾贯穿、最近时空效力等特征。课堂境脉由时间线、知识线、活动线和情感线组成,分为单线直通型、多线并列型和多线交叉型三种结构类型。课堂境脉理论既可以帮助深化课堂研究、课堂观察研究,还能提升实践领域的教学设计和校本教研水平,帮助学生实现有意义的学习。

关键词:课堂观察;课堂情境;课堂脉络;教学行为链

中图分类号:G424.1 文献标识码:A 文章编号:1009-010X(2021)09-0009-03

课堂是课程实施的主渠道。自班级授课制诞生以来,其形态、结构、功能、效率等问题就一直是研究和关注的对象。课堂境脉理论作为当前国际学习科学研究的主要趋势,越来越受到教育界的重视。该理论可更好地发挥李吉林情境教学法的体系,使情境与脉络更好地融合,助力学生实现有意义的学习。

一、课堂的板块结构

众所周知,课堂教学具有一定的模式可循,通常会由3~5个教学环节构成。经验丰富的教师会把这些环节安排得内容详实、结构严谨、有头有尾。现有研究把这样的教学环节定义为课堂教学板块。课堂教学板块是课堂教学的构造单元,各板块有机联系在一起构成了课堂教学整体。每一个板块都有确定的教学内容,而承载、完成教与学任务的则是师生活动,且每一活动通常由教师引发,并由后续一连串结合紧密的、往往同时发生的教与学行为紧随。这一从教师引发到完成任务再到教师结束的教学行为序列,称为“教学行为链”,由其构成了一个完整的教学板块。

二、课堂中情境脉络的存在

优秀的课堂教学一般是教师根据学生群体的已有认知,通过创设一定具有现实意义的情境,构建起“学习场”。借助课堂物理空间的集中传播、定向扩散功能,教师运用口述、媒体展示、实物演示等手段,使学习场景在演变发展中与学生已有经验联结、融合、共情,触发学生的探究、参与动机,从而形成情境。随着情境的发展,学生通过互动、思辨等活动完成学习任务。

在学生融入教学情境后,教师因势利导,提出课堂的第一个问题或任务,并要求学生解决。这样,教师就引发了本节课第一个板块的教学。在第一个问题解决后,按照情境的发展需要,后续的问题接连产生,解决第二个问题自然成为课堂活动的逻辑需要,教师再顺势而为,引发新板块的教学活动。如此这般,呈梯度且前后逻辑关系紧密的连续问题,导引着课堂活动,激发学生的好奇、探究欲望,直到课程结束。

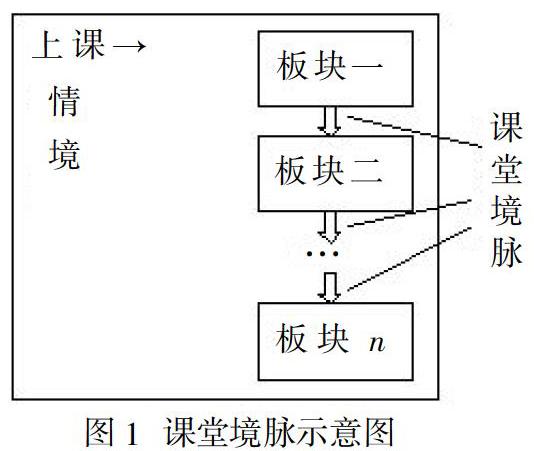

可见,课堂教学板块间是通过情境引发的问题、任务脉络串连在一起的。或者说板块间是靠上课一开始教师创設的情境,驱动学生发现问题、解决问题,在一连串的问题解决中,完成教学任务。(如图1所示)

学习环境研究专家,美国卡罗拉多大学威尔逊(Brent G.Wilson)教授在研究情境认知中,用“境脉”(Authentic Context)来指称学习中情境的演化,“在情境化的境脉中,学习者认识到了知识的实践效用和利用知识去理解、分析和解决真实世界中的问题的需要,学习就自然而然地发生了”。笔者现沿用并深化这一表征,将课堂中教学板块之间的脉络关系称作“课堂境脉”。

三、课堂境脉理论的内涵与特征

课堂境脉揭示了实然的课堂运行、运转的动力本质。关于课堂教学的本质有多种观点,从最初的“知识传递说”到“特殊认识论”,再到“认识实践说”等,都没能反映当代鲜活的课堂教学过程的本质属性。事实上,课堂教学的过程是师生间、生生间交往的过程,因而课堂具有多维性、同时性、即时性、开放性等特征。

活动理论的研究为我们深刻认识课堂活动提供了支持。“活动是人类存在的普遍特征,一般指主体与客观世界相互作用的过程”。“一个完整的活动是由需要、动机、目的、条件,以及与这些成分相关的动作、操作组成的”。这就是说,课堂上为了同一目的承载教学内容的一系列教与学行为,就是一个课堂活动。

李吉林的情境教育理论对课堂情境的研究具有重要影响。她认为“情境是促进儿童能动地活动于其中的环境,情境的本质是‘人为优化的环境”。并在此基础上,提炼出课堂中的情境是“富有教育内涵的生活空间”“多维互动的心理场”“情景交融的教育场域”“理寓其中的靶向情境”四大内涵。可见,境脉是“人为优化的环境”在教学活动中的延伸脉络,是师生本节课在这四种场境中成长发展的路径。

生命教育的研究也为课堂境脉价值的认识和理解提供了重要支撑。课堂是师生生命价值实现的场域,情境是意义学习的基础,只有课堂沉浸于真实问题的解决中,师生才能切实感受到学习活动的意义,体验成功的喜悦,体会自我价值实现的生命欢乐。

综合以上分析,课堂中的教与学处于一个与教学内容紧密相融的情境中,因而是一个由情感支配的交往过程。课堂由若干个为完成特定教学任务而设计的教学板块构成,板块间需通过情境发展的脉络连接在一起,学生在一系列境脉问题的解决中完成整节课的学习任务,在由境脉引导的情感体验中学习知识,获得发展。

关于课堂境脉理论的内涵,有以下几点需要说明:

1.课堂境脉是活动脉络。课堂情境的发展衍生了问题和任务,催生了师生间的交往活动,前一问题的解决又引发了后一问题,这样下一个活动就成为上一个活动的逻辑需要。境脉是引发活动进行的脉络,是活动之间的逻辑关系。

2.学科核心教学可容于境脉之上。境脉是情境的发展骨线。一节课的境脉要能承载起这节课教学的目标,因而一定要与本节课要学习的知识,培养的能力、素养相融合。

3.境脉是能容学生于其中的。境脉的发展主线、衍生出的问题,要与学生的认知能力、思维水平相匹配,是学生能运用已有经验和知识,通过思考、探究等学习活动能够解决的。即境脉的主线要落在学生的“最近发展区”。

4.境脉贯穿于整节课的始终。一节课的境脉一定要贯穿一节课的始终,它衍生的问题能覆盖主体的教学内容,且能够形成任务梯度、活动系列,直到课程结束。

5.境脉应是发生在学生身边的事、物、景的发展脉络,且距离学生越近越好。课堂上越是真实的情境,越是与生活关联度高的实际问题,对学生责任意识的激发就越强烈,对学生完成任务的驱动力就越大。所以,境脈越是离学生学习近的,越是与课堂同时段的,越是关乎学生切身利益的,越具有更高的教学价值。

6.课堂境脉的组成。境脉是一条标志课堂进程发展的主线,由时间线、内容线、活动线、情感线四条线融合形成。其中时间线作为最外显的硬线,不由师生所左右,从上课到下课均匀展开;内容线是满足教学目标要求的教学内容在主线上的分布;活动线是师生所进行活动主题的关系线;情感线是师生的疑惑、焦虑、顿悟、兴奋等情感在课堂活动中的起伏变化线。这四条线相互影响,互为前提,但内容线、活动线的相互作用和发展,决定着情感线的强弱、起伏,决定着学生参与课堂活动的思维深度。同时,二者间呈互斥关系,若内容线过度学科逻辑化,往往会弱化活动线,而使境脉受损甚至中断,而活动线的强化,往往迫使学科教学内容随活动需要而做出取舍或局部调整。

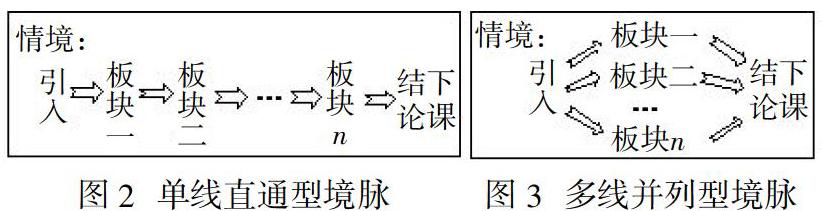

7.课堂境脉的类型。大量的课堂教学实践表明,课堂境脉大体有三种类型:单线直通型、多线并列型、多线交叉型。单线直通型是由情境产生的系列问题有前后逻辑关系,前一个任务不能完成,后一个活动就无法展开,直到最终结论的得出,如图2所示。而多线并列型则是由情境引发的问题之间是并列关系,在课堂上先解决哪一个都可以,解决了所有问题,再总结概括就可得出结论,从而完成一节课的教学任务,如图3所示。

综上,明晰课堂境脉在课堂中的作用、价值,以及对深度学习原理的初步揭示,既是学习环境研究的延伸,也是课堂动力研究的深化,为基于人工智能识别的课堂观察开辟了新的价值判断领域,也为校本教研、听评课活动的深入展开,以及课堂教学研究开辟了新的路径。课堂境脉理论将会在教学实践中得到广泛的关注、研究和深化应用。

参考文献:

[1]王 鉴.课堂研究概论[M].北京:人民教育出版社,2007.

[2]郑长龙.化学课程与教学论新论[M].长春:东北师范大学出版社,2006.

[3]娄延果.化学课堂教学行为及其组合的研究[D].东北师范大学,2010.

[4][美]戴维·H·乔纳森.学习环境的理论基础[M].郑太年,等,译.上海:华东师范大学出版社,2002.

[5]李定仁,等.教学论研究二十年[M].北京:人民教育出版社,2001.

[6][美]T·L.古德,等.透视课堂(第十版)[M].陶志琼,译.北京:中国轻工业出版社,2009.

[7]钟启泉.学科教学论基础[M].上海:华东师范大学出版社,2001.

[8][苏]阿·尼·列昂捷夫.活动 意识 个性[M].李沂,等,译.上海:上海译文出版社,1980.

[9]李吉林.从“情境教学”到“情境教育”的探索与思考[J].中国教育学刊,1994,(01).

[10]王灿明.情境:意涵、特征与建构——李吉林的情境观探析[J].教育研究,2020,(09).

[11]娄延果.生命的教育论[M].石家庄:河北教育出版社,2016.

【责任编辑 孙小梦】