网络学习空间中分布式认知建构模式研究

刘玲

摘 要:根据分布式认知理论,通过个体对内和对外两种交互维度,解析在网络学习空间环境下分布式认知建构的过程,对解决认知的实际问题是有意义的。其交互过程是以网络学习空间平台为载体的协同学习过程,学生通过主动学习其他个体的知识建构方式和问题解决模式,使自己拥有更多的解决方法和策略,增加个体的分布式认知,以形成适应自我的自主学习方式,促使自身成为终身学习者。

关键词:网络学习空间;分布式认知;学习环境建构

中图分类号:G434 文献标识码:A 文章编号:1009-010X(2021)09-0012-04

一、网络学习空间建设应用现状及分析

网络学习空间的概念是在“三通两平台”的基础上提出来的,是构建网络化、数字化、个性化教育体系与推动教育教学模式创新的有效途径。网络学习空间下的学习模式要求学习者拥有自主学习的意识,能够对学习进程进行自我监控和调整,以适应自我的学习进程。学习者能够通过在空间搜集信息并在空间与其他学习者交流讨论,最终形成个体自身涵盖了其他学习者、学习媒体、社会文化等信息系统中的正确认知。这种认知形式和分布式认知有相似之处,因此,笔者以分布式认知理论为理论基础,对网络学习空间下分布式认知建构过程进行解析,分析网络学习空间下分布式认知建构的协同学习、通过反馈自我调控的主要特征,探寻基于网络学习空间的分布式认知建构形成过程的有效性策略,从而深化对网络学习空间下分布式认知建构的认识和理解,促进分布式认知的有效建立。

二、网络学习空间中分布式认知建构过程解析

(一)分布式认知内涵

根据词语的表面意思理解,分布式有分散存放的意思,其最早出现在计算机领域,如分布式存储、分布式操作系统等,后来分布式一词被引入认知领域,出现了分布式认知理论。

分布式认知理论是认知科学的一个分支。萨洛蒙认为,分布式认知(Distributed Cognition)是一个包含认知主体和其所处环境的完整体系,是囊括了所有参与认知活动的认知主体、认知客体、认知环境等所有因素的新的分析单元。分布式认知是一种认知活动,是对内部和外部表征的信息加工过程。周国梅、傅小兰教授认为,分布式认知强调的是认知现象在认知主体和环境间分布的本质。莱芙等人倡导的分布式认知论认为,“学习”就是学习主体在时间共同体中承担某种角色,参与共同行为的生成与维持的过程,学习主体在从边缘化的参与形态到更加充分深入的参与过程之中,掌握并熟练该共同体的活动所必要的知识和技能,深化对实践的理解,同时加深作为该集团成员的认同感,并获得成员资格。柯林斯提出了“认知学徒制”的观点,认为学习是通过社会交互作用于知识的社会建构作用而展开的,在此过程中学习个体逐渐走向文化适应。

(二)网络学习空间中分布式认知建构过程基本结构

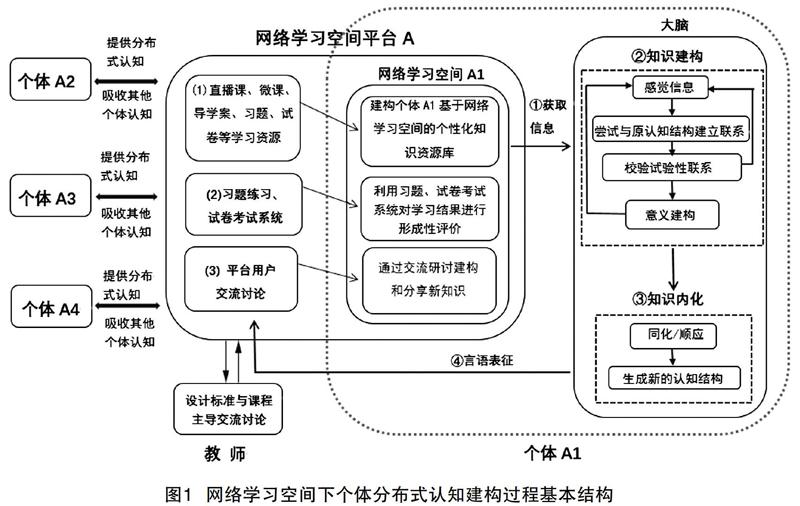

从学习者角度看,借助网络学习空间开展学习活动主要包含:存储学习资源;通过模拟测评系统学习结果进行自我评价;同他人交流研讨建构和分享知识。网络学习空间下个体分布式认知建构过程包含:信息获取、知识建构、知识内化、言语表征。笔者基于美国认知建构主义心理学家威特罗克“人类学习的生成过程模型”和张立新教授“基于分布式认知理论的网络学习空间中学习运行模型”,提出网络学习空间下个体分布式认知建构过程基本结构,如图1 所示。

由图1可知,每个个体都参与两种交互,即个体对内的交互和个体对外的交互。通过这两种交互,网络学习空间下学生的分布式认知结构得以形成和发展。

1.个体对内的交互。个体对内的交互是指个体获取信息与个体大脑中原有认知交互而形成新认知的过程。由图1可知,这个交互过程是通过“获取信息—知识建构—知识内化—外化表征”四个环节而实现。个体从空间检索信息、获取信息、感知信息,并尝试意义建构。根据双编码理论,信息是通过言语系统和非言语系统两个系统进行表征。意义建构成功意味着习得的信息已转化为个体内部生成的心理表征产品,但它不能被其他个体识别、理解和解释,必须通过言语进行编码后才可以外向表征。通过同化或重组将建构的意义并入原有认知结构,在大脑中形成新的认知结构,之后,通过言语系统进行解码和言语表征,最终生成可以被其他个体识别、理解、运用的语言。通过不断学习的过程,个体逐渐形成一个螺旋上升的认知发展结构。

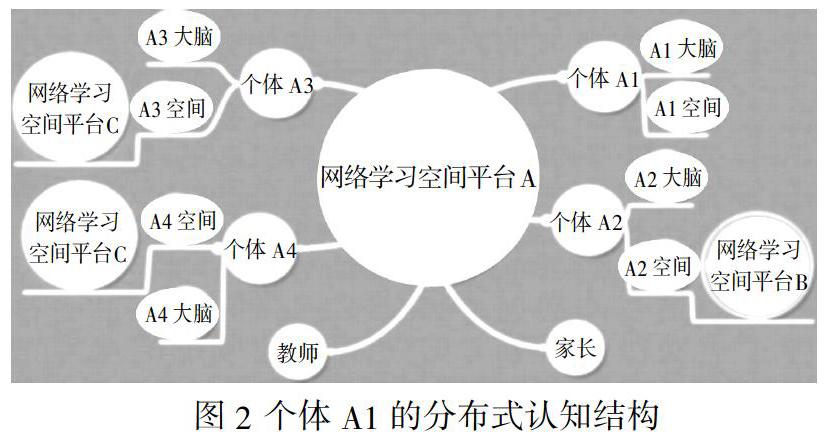

2.个体对外的交互。个体对外的交互主要是通过以空间为媒介的群体交互活动来实现。个体从空间平台获取其他个体的认知结果,同时也向网络学习空间平台提供自己的分布式认知结果。从基于空间的群体角度看,空間中的每个个体既是信息的输入者,向空间提供已知信息,同时又是信息的接收者,努力通过空间获取更多知识完善自己的认知结构,这样,空间中的群体形成了以空间平台为中心的放射状结构;当某些个体链接了多个平台时,就会使放射状结构内的所有个体通过这些个体访问其连通的平台和用户,并通过这些通路传递和接受信息,这样就形成了一个充盈着知识流的立体网状结构。依托多通道的立体网状结构,个体在这个结构中得以更加便捷地获取信息,认知结构也获得了迅速成长和发展。

如图2所示,以A1为例,A1的认知结构涵盖了A2、A3、A4、教师和家长的部分认知甚至全部认知,假设A2还链接了平台B,并学习了平台B中的所有知识,A3和A4链接了平台C,学习了平台C中的所有知识,这样,个体A1就可以通过平台A及A2这条路径获取并学习平台B中的知识,通过平台A和A3或者A4这两条路径获取并学习了平台C中的知识。通过不断的学习活动,个体A1就逐渐建构起分布在A、B、C共3个平台和A1、A2、A3、A4共4个个体间的认知结构,即为A1的分布式认知结构。

A1的分布式认知结构不仅包含所学知识,还包含知识所关联着的、处于分布式状态的对象、媒介、知识点所处的文化历史背景等信息,这些信息构成了一个复杂的信息系统。在这个信息系统里,每条信息都是从认知结构中提取信息的索引,这个索引一旦被触发,与此相关的一系列信息就会被提取出来,这对于克服个体提取信息困难具有重要意义。

三、网络学习空间中分布式认知建构过程基本特征

網络学习空间下分布式认知建构的交互过程是以网络学习空间平台为载体的协同学习过程。协同学习,即借助数人的交互作用而相互学习,有相互“合作”“协作”之意。协同并不是小组成员的认知水平均质、小组任务在成员间进行平均分配为前提,而是以成员间的异质性、任务的多样性为前提,通过和异质的其他个体交互活动而形成的活动状态。网络学习空间下的协同学习也遵循着这一特点,形成了以网络学习空间平台为载体,以任务为共同目标,融合了对象、环境、文化历史背景等相关信息的一个复杂系统。在这个系统中,每个个体都有自己比较敏感、比较擅长的领域和自己感兴趣的领域,这样,知识就被分布式地存储在每个个体中,如果每个个体都致力于向平台提供分布式的认知结果,能动地发挥指导者、帮助者、监督者的作用,那么个体通过彼此间的“互惠学习”,挖掘出平台中汇聚和流动着的大量有价值的信息,个体通过平台会发现他人擅长的领域和感兴趣的知识领域,进而通过学习生成个体的分布式认知;同时,由于个体间认知建构的多样性,个体会发现其他个体的不同于自身内在的知识建构和问题解决模式,从而主动学习其他个体的知识建构方式和问题解决模式,使自己拥有更多的解决方法和策略。在这个协同学习的过程中,平台中的个体扮演着“学习者”“指导者”“监控者”的角色,平台为协同学习提供载体,使个体间通过平台完成观察、模仿、学习、指导、评价等活动,通过个体间的协同学习活动,使得初始异质的群体不断地趋向同质性发展,逐渐形成以网络学习空间平台为载体的学习共同体,而个体认知建构模式也在这个过程中,逐渐实现了从个体建构到群体建构的转变。

网络学习空间下分布式认知建构过程是个体通过反馈进行自我调控的过程。网络学习空间下分布式认知建构是学习者通过网络学习空间这一载体进行能动地参与自身学习的一种学习形式,属于自主学习范畴,具有自主学习的特征,存在“个人反馈的回路”——传递实施与结果的信息并把这种信息用于新的适应之中。钟启泉教授认为,学习者的反馈性循环回路有三个循环性阶段:预见阶段、实施阶段和自我内省阶段。由于三个阶段的关注重点和生成结果不同,使得自主反馈的内容也不同。预见阶段主要是分解学习内容,形成学习目标和学习计划,激发内在动机。在这一阶段,学习者将学习内容分解为最小单位的学习要素,确立学习目标,选择适宜的学习方法,从而形成适合学习者个体的学习方略,并通过方略的制定激发其学习的内在动机。实施阶段则是观察和控制学习进程。在这一阶段,学习者就像用“运算法则”对题目进行运算一样,不断运用“学习方略”进行“解题”,并随时监测和调整“解题”过程,直至完成意义建构活动。自我内省阶段则是依据标准对意义建构结果进行自我评价,并依据评价产生自我肯定或否定的情绪反应。在这三个阶段中,学习个体一直处于“实施—反馈—新实施—新反馈”的过程,直至生成正确的反馈结果并运用到新的实践活动中。这些反馈有的来自认知对象的反馈,如知识、需要解决的问题和任务等;有个体自身的反馈,大多是个体对内的自我审视和回答,比如内隐性的心里结果、生理性结果、行为性结果等;还有最直观的来自他人的社会性反馈,比如教师、家长、群体伙伴给予的支持、赞赏、帮助。在分布式认知建构过程中,个体正是通过这些不同形式的反馈,从自身现有知识出发,制定个人方略,对内审视,对外评价,不断地进行自我观察、自我调控、自我指导,从而形成基于反馈的自我调控过程。

参考文献:

[1]Editors instruction.In:Salomon G.ed.Distributed cognitions:psychological and educational considerations.[M]. USA: Cambridge University Press,1993.

[2]Chuah J, Zhang J,Johnson T R. Distributed cognition of a navigational instrument display task. In: Hahn M, Stoness S C. ed. Proceedings of the Twenty First Annual Conference of the Cognitive Science Society. Mahweh [C].New Jersey: Lawrence-Erlbaumm,1999.

[3]Cole M. Engestrom, Y.A cultural-historical approach to distributed cognition. In: Salomon,G.(Ed.) Distributed cognitions: psychological and educational considerations[M]. USA: Cambridge University Press,1993.

[4]周国梅,傅小兰.分布式认知:一种新的认知观点[J].心理科学进展,2002,(2).

[5]钟启泉.读懂课堂[M].上海:华东师范大学出版社,2019.

[6]何克抗,李文光.教育技术学[M].北京:北京师范大学出版社,2004,(7).

[7]张立新,秦 丹.分布式认知视角下个人网络学习空间中有效学习的保障路径研究[J].电化教育研究,2008,(1).

[8][日]箱田裕司,都築誉史,等. 认知心理学[M].宋永宁,译.上海:华东师范大学出版社,2014.

[9][日]秋田喜代美,藤江康彦.授业研究与学习过程[M].东京:日本大学教育振兴会,2010.

[10]钟启泉.课堂研究[M].上海:华东师范大学出版社,2019.

[11][日]自主学习研究会.自主学习:理论与实践的新发展[M].京都:北大路书房,2012.

【责任编辑 孙小梦】