化瘀通脉汤联合芒针针刺治疗脑卒中后肢体痉挛患者临床观察

孙智军,谢永强,漆成军

1 渭源县中医医院,甘肃 渭源 748201;2 渭源县中西医结合医院

调查研究[1]表明,我国40 岁以上人群中脑卒中患者约为1200 万,多数患者在治疗后出现肢体运动障碍等症状,且以肢体痉挛为主。目前,临床上对脑卒中后肢体痉挛患者的常规治疗方式为运动功能训练及药物治疗,但运动功能训练所需时间较长,而长期进行药物治疗又可导致患者出现多种不良反应[2],降低患者生活质量。随着近些年中医药产业的发展,在患者康复期间加用中医药疗法成为多数学者的共识,如浦芳等[3]提出:对脑卒中后肢体痉挛患者给予化瘀通脉汤联合芒针针刺治疗,能够有效改善患者中医证候评分及临床疗效。化瘀通脉汤主要用于治疗血栓闭塞性脉管炎,具有良好的活血化瘀效果。芒针针刺治疗是中医常用外治方法,能够有效改善脑卒中后吞咽障碍及平衡障碍,有助于患者恢复[4]。本研究采用化瘀通脉汤联合芒针针刺治疗脑卒中肢体痉挛患者64 例,临床疗效显著,现报道如下:

1 资料与方法

1.1 临床资料选取2015 年2 月至2019 年6 月在渭源县中医医院和渭源县中西医结合医院就诊的脑卒中后肢体痉挛患者128 例,随机分为对照组和观察组,每组64 例。观察组中男35 例,女29例;平均年龄(61.09±5.10)岁;平均病程(5.29±1.82)个月;疾病类型:出血性25例,缺血性39例;合并症:糖尿病18 例,高血压病25 例,冠心病13例。观察组中男36例,女28例;平均年龄(61.43±4.85)岁;平均病程(5.52±1.69)个月;疾病类型:出血性24 例,缺血性40 例;合并症:糖尿病17 例,高血压病26 例,冠心病14 例。两组患者性别、年龄、病程等临床资料比较,差异无统计学意义(P>0.05)。

1.2 纳入标准纳入:1)符合《中国急性缺血性脑卒中诊治指南2014》[5]且伴肢体痉挛[6]者;2)初次发病并接受治疗者;3)患者及家属对本次研究知情,并自愿参与。

1.3 排除标准排除:1)伴有脑肿瘤或脑出血等其他脑部疾病者;2)在本次发病前即伴有肢体功能障碍者;3)因其他原因出现肢体痉挛者;4)在治疗前3 个月内接受其他镇静药物或肌松药物者;5)伴有凝血功能异常或心、肝、肾等内脏疾病者;6)对本研究中使用药物有严重过敏史或对针刺不耐受者。

1.4 治疗方法

1.4.1 对照组 对照组患者行常规治疗,包括给予抗血小板聚集、营养脑神经及降颅压等常规药物治疗。同时根据病情,指导患者进行肢体功能训练,训练时间为20~30 min/次,每日2~3 次,治疗时间均为4周。

1.4.2 观察组 观察组患者在常规治疗基础上给予化瘀通脉汤联合芒针针刺治疗。化瘀通脉汤药物组成:黄芪、鹿角片、玄参、生地黄各20 g,豨莶草15 g,白芍、地龙、川芎各10 g,全蝎3 g。水煎服,每日1剂,早晚餐后2 h服用,连续给药4周。加减:伴痰浊且舌苔厚腻者加陈皮、半夏各10 g;伴瘀血阻络且舌质黯淡者,加三七3 g。芒针针刺治疗:患者保持坐位。上肢肌肉痉挛者,取曲池、合谷、外关及肩髃等穴;下肢肌肉痉挛者,取承扶、丰隆、血海、足三里、三阴交等穴。使用芒针(由北京汉医医疗器械中心提供,规格:φ0.30 mm×100 mm)对以上穴位直刺或斜刺进针,进针深度1寸(1寸≈3.33 cm),并施以平补平泻法,以患者整个肢体出现酸、麻、胀、痛等感受为宜,留针时间为30 min/次,间隔5~7 min 行针1 次,体质虚弱者,可不予留针,每日针刺2次。

1.5 观察指标

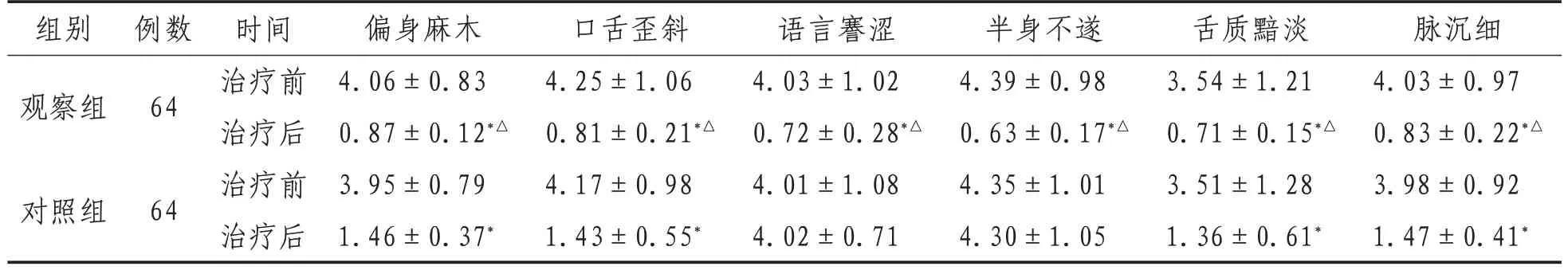

1.5.1 中医证候评分 参考《中药新药临床研究指导原则》[7]进行中医证候评分,评分包括偏身麻木、口舌歪斜、语言謇涩、半身不遂、舌质黯淡及脉沉细共6 个维度,各维度评分0~6 分,评分越高,表明患者症状越严重。

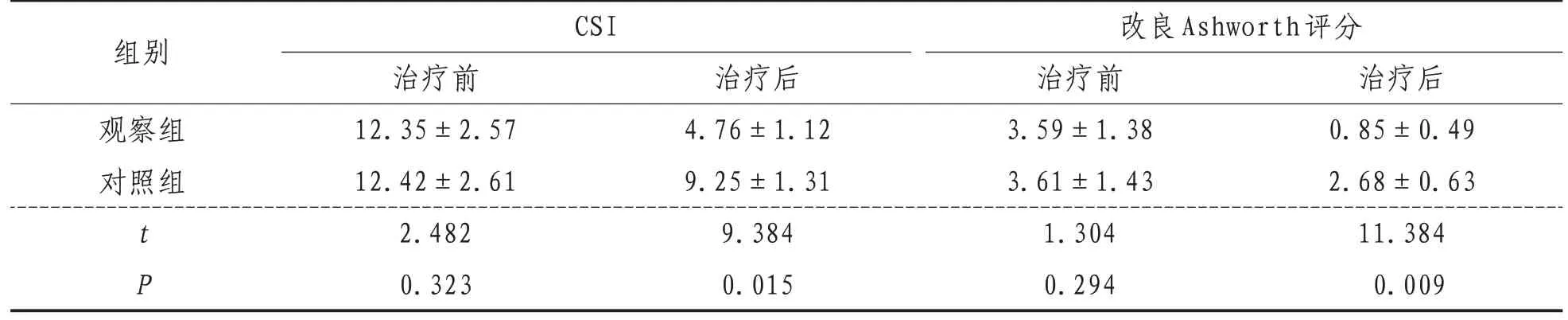

1.5.2 CSI 及Ashworth 评分 1)采用痉挛指数(clinical spasticity index,CSI)[8]对患者痉挛情况进行评价,该量表包括腱反射、肌张力及阵挛3个维度,满分为16分,评分越高表明患者痉挛症状越严重。2)采用改良Ashworth评分[9]对肌张力进行评价,该量表共包括4级,总分为4分,分数越高,表明患者肌张力越高。

1.5.3 临床疗效 参考《中风病诊断与疗效评定标准》[10]拟定疗效标准。)显效:感觉障碍及运动障碍症状基本消失,生活能够自理,且改良Ashworth 评分改善2~3 级。有效:临床症状有所改善,且改良Ashworth 评分改善1 级。无效:症状及改良Ashworth评分无变化。

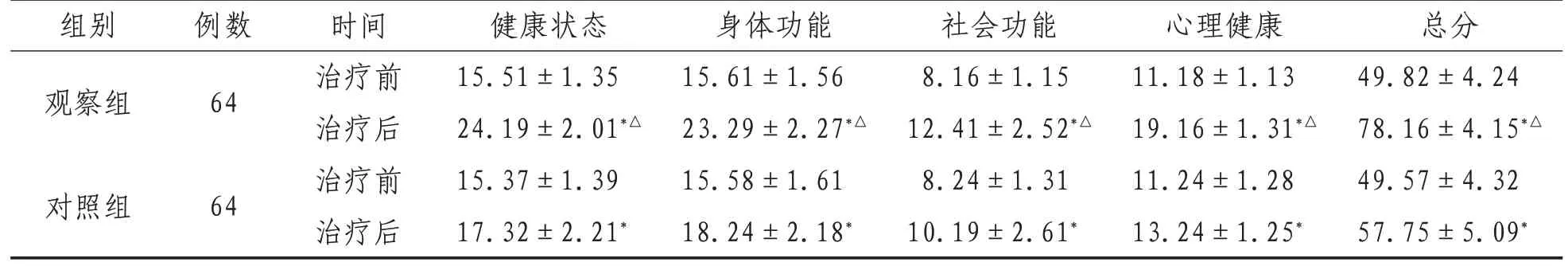

1.5.4 生活质量 采用生活质量综合评定表(SF-36)[11]对患者治疗前后生活质量进行评价,该量表包括躯体、社会、心理及角色4 个维度,满分均为100分,分数越高,表明患者生活质量越高。

1.6 统计学方法数据采用SPSS 20.0软件进行统计分析,计量资料采用表示,采用t检验,计数资料,采用χ2检验,P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 临床疗效观察组显效24 例,有效35 例,无效5 例,总有效率92.19%(59/64);对照组显效11 例,有效33 例,无效20 例,总有效率68.75%(44/64)。两组临床有效率比较差异有统计学意义(P<0.05)。

2.2 中医证候评分治疗后,观察组中医证候各维度评分均低于对照组及本组治疗前,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 两组治疗前后中医证候评分比较() 分

表1 两组治疗前后中医证候评分比较() 分

注:与同组治疗前比较,*表示P<0.05;与对照组治疗后比较,△表示P<0.05

2.3 CSI 评分及改良Ashworth 评分治疗后,观察组CSI 及改良Ashworth 评分低于对照组及本组治疗前,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 两组治疗前后CSI评分及改良Ashworth评分比较() 分

表2 两组治疗前后CSI评分及改良Ashworth评分比较() 分

2.4 生活质量治疗后,观察组生活质量各维度评分评分均高于对照组及本组治疗前,差异有统计学意义(P<0.05)。见表3。

表3 两组生活质量评分比较() 分

表3 两组生活质量评分比较() 分

注:与同组治疗前比较,*表示P<0.05;与对照组治疗后比较,△表示P<0.05

3 讨论

脑卒中作为神经内科临床常见疾病,主要机制为脑血管闭塞或破裂,进而导致局限性或全脑功能损伤。中医理论认为[12],脑卒中后肢体痉挛归属为“痉证”“筋病”等范畴。该理论认为,患者出现肢体痉挛的主要原因为气血亏虚、筋脉失养,且为本虚标实证[13-16]。患者发病主要由于中风后气虚血瘀,筋脉失于温煦濡养,导致经脉不通,因此在治疗时应以补气活血为主要治疗原则。

本研究对患者进行芒针针刺治疗,该法以疏通经络为主要治疗目的。本研究所选穴位均具有疏经通络、理气化痰及清热解表的作用,可改善患者血液循环,并对患者中枢神经系统产生一定的刺激作用,对降低患者肌张力,缓解痉挛具有重要作用[17]。

化瘀通脉汤以黄芪为君药,达到益气生血、益气固表的作用。以川芎、生地黄、玄参、鹿角胶、地龙、白芍、全蝎为臣药,其中,川芎温通经络、活血行气;玄参滋阴降火,解毒散结;生地黄、玄参有滋阴降火、清热解毒的功效;全蝎通络止痛、熄风镇痉;白芍养血调经、柔肝止痛。在此基础上佐以豨莶草,进一步增强通经活血、清热解毒之效[18-19]。

现代药理学研究表明[20-21],玄参中苯丙素苷XS-8、XS-10 及环烯醚萜苷XS-6、XS-7 均具有抗血小板聚集作用,有助于改善患者神经功能。川芎中川芎嗪能够透过血脑屏障,对颅内微循环及脑血流起到一定的保护作用,它能降低脑缺血-再灌注对脑组织造成的损伤,减少梗死面积,因此观察组患者临床症状改善明显,治疗效果显著。

本研究结果还显示,治疗后,观察组生活质量评分显著高于对照组。这表明,中医辨证施治,使患者肢体痉挛等不良症状得到有效改善。有研究表明[22],采取针刺法进行治疗,能够通过刺激患者相应穴位,达到疏经通络、理气化痰、清热解表的作用,同时有助于改善患者颅内循环情况,进而通过提高颅内血块的吸收速度,降低血液凝聚性,改善患者肢体痉挛等症状;同时,就常规治疗而言,为期4 周的治疗难以达到理想治疗水平[23-24],而随着治疗时间的延长,患者凝血功能易出现异常,并导致出血倾向等并发症的发生,且运动训练受患者意志及肢体原本活动能力影响较大,多数患者因年龄原因,对运动训练的配合程度较低,导致患者症状难以快速恢复,影响了患者生活质量。

综上所述,对脑卒中后肢体痉挛患者给予自拟化瘀通脉汤联合芒针针刺治疗,能够有效改善临床症状,提高临床疗效及患者生活质量。