大学英语课堂话语研究新进展

佟祉岳,周 强

(鲁东大学外国语学院,山东 烟台 264025)

目前,课堂仍是大学外语教学和语言学习的重要场所,而话语在课堂上起着重要的作用。话语是教师实施教学行为的主要媒介和手段,科学合理的课堂话语不仅能促进学生的学习,还可以激发学生的兴趣。反之,无效不恰当的课堂话语则会阻碍学生对语言习得的信心。因此,Walsh(2011)认为教师话语对于学生在课堂语言学习中的作用及重要性尤其突出。且随着核心素养推进的步伐,英语教学课堂已由教师中心转变为学生中心的教学模式。在以学生为中心的课堂中,教师作为课堂的组织者、参与者和帮助者,变换着角色,使用不同的话语与学习者进行课堂互动。而教师课堂话语质量的高低则直接影响到课堂教学的有效性。为了更好地改善教师课堂话语能力,重塑教师角色,提升有效教学,国内语言教学领域的学者们不断探索、研究,为教师专业发展提供可行性参考。此外,杨连瑞(2020)指出从学生感知视角,建构课堂互动话语模式,优化课堂环境,促进有效教学,不仅能提高大学英语课堂教学质量,更是实现课堂有效互动的重要保障。

近年来,越来越多的国内外语言学者基于不同视角,多重维度解析课堂话语,但其中有几个问题尚未得到满意的解答:1.EFL课堂互动话语理论模型有哪些?2.教师应设计哪类问题能够为学生提供更多机会和空间参与互动、促成输出?3.教师如何反馈,哪类反馈能够有效调整输入、促成输出?4.基于我国英语教学环境,具有本土特色的课堂互动话语模式是什么?以上问题在学界已有研究中存在多种解读与阐释,但在互动话语结构上缺乏具有本土化特色的实证研究。《基于语料库的EFL课堂互动话语语用研究》一书从语用学视角,采用语料库与话语分析相结合的研究方法,对本土EFL课堂互动话语进行研究。在语用视域下对外语课堂互动话语进行静态描述(会话结构分析)和动态分析(话语语用分析),并描述师生言语互动的话语模式,解析话语结构,对教师提问、学生应答与教师反馈这三种语言行为做出语用分析,探索并尝试构建具有中国本土特色的EFL课堂互动话语理论体系,旨在提高教师的互动能力,形成更具参与性和动态性的课堂,也为建立外语教师职前的语言标准提供借鉴和参考性依据,以此促进教师专业化发展。

一、内容概述

在《基于语料库的EFL课堂互动话语语用研究》一书中,作者通过自建语料库的方式,从5个省市7所重点高校6门国家级英语专业精品课以及1门校级优秀示范课的12名英语专业教师36.65小时2199分钟的真实课堂音像资料,全部通过人工转写成文字,并进行校对,建立合计128 223字的语料库。该书基于语料库从语用的视角对EFL课堂互动话语进行研究,为提高外语课堂教学的有效性和发展学习者的语言交际能力奠定了坚实基础,同时也是北京高等学校青年英才计划项目的阶段性研究成果。该书采用话语分析与语料库相结合,利用量化分析和质性分析的研究方法,通过观察课堂实录,依据美国会话分析学派常用的转写系统(Atkinson,J.&Heritage,J.1984),从语用学的视角,以语境理论和言语行为理论为基础,分析课堂话语的特点,并总结话语模式。该书依据2000年版的《高等学校英语专业英语教学大纲》的要求,收集的语料涉及听、说、读、写、译五种课型,基本囊括了英语专业各类技能。其课程源于国家级精品课程或优质示范类课程,不仅可以代表国内较高水准的大学英语教学水平,还可以反映国内EFL课堂话语互动的真实情况,具有代表性和示范性。

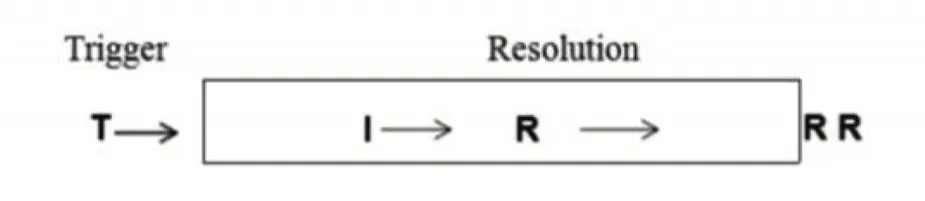

《基于语料库的EFL课堂互动话语语用研究》一书共有六章,对课堂互动话语的各个方面问题进行了深入研究和思考。第一章为绪论部分,主要介绍了研究的问题、思路、方法。同时,界定了相关概念,最后阐释了本研究的创新之处。第二章是文献综述与理论基础。首先,采用Sinclair&Coulthard(1975)提出的语篇分析理论框架(见图1),描绘课堂互动话语的基本形式:I(Initiation)-R(Response)-F(Feedback)。作者以语用学为基础,回顾国内外课堂互动话语的研究历程和研究发现,遵循Varonis&Gass(1985)提出的意义协商过程模式(见图2),从认知和社会文化的视角,以话语分析的语用学为基础对现有研究进行分析并发现两点可提高之处。首先是已有研究大都直接套用国外分析模式,没有本土化外语教学的环境特点;其次是现有的实证研究多为个案研究,不具代表性,更缺乏系统性和规范化。而作者通过自建语料库,从多地区收集语料,基于不同视角对不同的具体项目进行研究,如对提问、回应、反馈不同话步做相关的互动分析、话语结构分析、语用分析等。

图1 语篇分析理论框架(Sinclair&Coulthard:1975)

图2 意义协商模式(Varonis&Gass:1985)

第三至五章作为该书的核心内容,阐释了互动话语的模式结构、语用解析和理论构建。其中第三章作者基于语料库,以伯明翰学派的IRF结构作为切入点,共梳理出9大类、13种大学英语课堂话语模式。第一种:IRF(引发-回应-反馈)。这是课堂互动话语结构中最典型的模式。教师首先向学生“引发”问题,接着学生回应问题,最后教师给予信息反馈。此互动回合中,教师引发的问题可以是展示性的或参考性的。相比之下,参考性问题更能激发学生的话语量,促进目标语输出,提高交际能力。第二种是[InRn]F模式即:[引发-回应]……-反馈。在这种模式下,教师首先提出问题,学生回应问题,之后教师不仅给予反馈,而且进一步发问,让学生做出应答,反复几次后,教师再给予最终反馈。教师的进一步发问可能是对同一问题的深层追问,也可能是针对学生不确定或错误回答的连续发问,进而让学生意识到错误并自我修正。IRFR即引发-回应-反馈-回应,在这种结构中反馈话步主要应用于纠错或引入新的知识点,学生对教师刚说过的话语进行模仿或重复。[InRn]FR即:[引发-回应-引发-回应]……-反馈-回应。这种话语结构比第二种话语结构多出最后一个回应话步,教师引发话题,学生回应,教师不予反馈,而继续发问,反复几次,最终给予反馈,学生做出回应。学习者通过反复回应、模仿、重复等方式进一步提高了输出话语的准确性。第五种和第六种分别是I[RnFn]和I[RnFn]R,第五种即:引发-[回应-反馈]……,第六种结构比第五种话语模式多了一个R(反馈回应话步)。在教师给予学生回应教师发问的反馈后,并没有迅速转入到下一话题,可能是学生对教师最初的发问或反馈做出回应,然后教师再一次给予信息反馈,以此反复多次。[InRn]F[RnFn]和[InRn]F[RnFn]R即[引发-回应]……-反馈-[回应-反馈],教师通过多次引发,促使学生做出多次回应,随后教师给予反馈评价,学生继续回应教师的反馈话步,教师继续给予反馈。如此反复,引发多次话轮转换,使学生有更多的机会参与到课堂互动中来,并从教师的反馈语中习得正确的语言形式,构建意义协商的互动过程。而另一种在此结构上多了一个回应话步,最后一个话步通常是学生对教师反馈的模仿或重复。最后一种是IR1R2F,即:引发-回应-回应-反馈。这也是作者经过语料分析后,发现的一种特殊的互动模式,即引发话步是由学生开启,通常是向教师询问问题,然后教师对学生提出的问题进行回应R1,之后学生做出回应R2,最后教师给予反馈。作者将语料示例附于每类话语结构后,逐一讲解、分析利弊,并小结启示。

以第三章的互动话语结构为基础,作者在第四章从语用的视角解析了教师提问的类型、学生回应的分类和教师反馈的类型。同时,附录100个语料示例,并逐个讨论得出启示,为大学英语教学做出了真实有效的贡献。作者分析了七种教师提问的类型。理解检查类问题通常用来指向全体学生,以此检查学生是否理解某个语言点或教师所说的话。教师通常是自问自答,并没起到提问的作用,未能引发真正的互动,使学生失去输出语言的机会。教师有时会要求学生澄清他们所说的话,即澄清类问题。其目的是增加学生语言输出能力,使话语表达观点更清晰。第三种是确认类检查问题。当教师没有听清学生的回应或意识到学生的语言错误时,通常用升调形式重复学生话语以此来确认。参考性问题与展示型问题相对,其主要差别是参考性问题的回答是开放性的,没有对错之分;而展示型问题通常是封闭的,是有正确答案的。通过分析发现:参考性问题可以增加语言输出量,提高语言输出的复杂性,加强意义协商的能力,促进学习者语言能力的提高。表达类问题是指教师以问题的形式就某一话题,表达自己的观点或感受,其结构通常是一个陈述句,在结尾用反义疑问句,以期得到听话人确认或认可。修辞类问题不是真正的问题,而是指提出者提出问题,但不需要回答的问题,常是“Wh-”引导的问句,以此来表达强烈的观点或感受,起强调作用。基于李悦娥(2007)的分类,即支持性言语反馈和非支持性言语反馈。同时,作者依据语料库和语用功能将支持性言语反馈分为九种类型,即一般支持性言语反馈、重复、评价、帮助、致谢、解释、继续提问、澄清问题和提出要求。根据结果统计,有如下发现:教师更倾向使用支持性言语反馈,采用重复、解释等方式给予学生正反馈;教师所采用的反馈方式并不是单一出现的,而是在反馈话步中联用多种反馈方式,例如:一般支持性反馈-重复-继续提问或一般支持性反馈-评价-继续提问等。作者将学生的回应分为合作回应和零回应。零回应也叫沉默现象,可以分为话轮内沉默、话轮间沉默和话轮沉默。话轮内沉默指学生说话过程中的停顿;话轮间沉默是学生在回应教师引发时,启动回应话轮前的停顿;话轮沉默即一个话轮,也就是学生对教师引发的问题无应答。为解决上述教学问题,作者建议:教师应努力创设真实自然的外语课堂环境,延迟等待时间,采用鼓励、启发和帮助的方式引导学生给予应答,降低学习焦虑感,增加互动与输出。

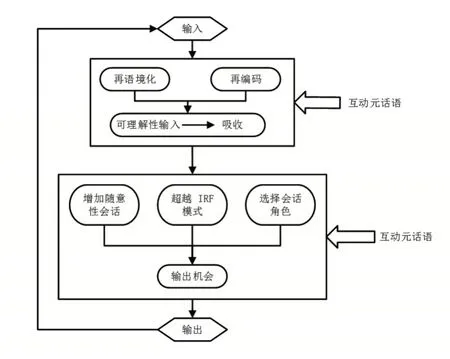

基于前两章的分析和结果,第五章以输入、互动和输出假设为基础,构建出具有我国本土特色的EFL课堂互动话语理论框架(见图3),为提高大学英语课堂的教学质量和效果奠定了坚实基础。在第六章中,作者总结研究发现,得出研究结论。同时,也谦虚地表明此研究的局限性,并为未来的研究提供了切实可行的建议。

图3 EFL课堂互动话语过程模型

二、简要评价

笔者在开展2018年山东省社会科学规划研究专项(项目编号:18CQXJ17)过程中研读了《基于语料库的EFL课堂互动话语语用研究》,发现此书有以下几个特点。首先,注重严谨性。考虑到语料的代表性、时间性和有效性,为科学、真实地反映研究结果,作者把华东、华南、华西、华北、华中五个地区七所重点高校设为研究对象。鉴于研究对象的全面性、代表性特点,本书的研究结果可以真实反映国内大学英语课堂话语的实际情况。其次,注重实践性。作者基于语料库,分析讨论,为改善教师的课堂话语策略、提升学生的外语交际能力奠定了坚实基础。最后,注重创新性。本研究尝试对课堂话语进行静态描述和动态分析,阐释师生言语互动话语模式,解析话语结构,对模式中的基本构成单位,即教师提问、学生应答、教师反馈三种言语行为做语用分析。探索并构建出具有中国本土特色的EFL课堂互动话语语用理论体系,为大学英语教学提供了新的研究方向。

此外,《基于语料库的EFL课堂互动话语语用研究》一书探讨出具有本土特色的课堂互动话语模式是[InRn]或[RnFn],通过“引发—回应”或“回应—反馈”话步的重复发生,以此增加师生互动机会,构建意义协商,促成目标语有效输出。依据EFL课堂互动话语结构类型归纳与频次统计,可以得到:基础性的IRF话语结构出现的频次低于IRF复杂话语结构模式,这种三段式的IRF结构简单、容易操作,因此在课堂互动会话中很普遍,教师控制着回合的次数和顺序,学生被动地对教师的提问做出回应。学习者只是配合教师行为,被动接受信息,缺乏交际能力锻炼的机会,使学生陷入被动角色,进而导致产出目标语的话语量减少,不能与教师积极构建意义协商,造成交际失败。因此建议教师在课堂中常使用超越IRF互动话语模式,例如:IRFR、IRIRF、IRFRF和IRFRFRFRF等话语结构模式,鼓励学生参与互动,构建动态交流语境,创造更多的机会转变学生被动角色,拓展师生互动话步。同时,将封闭的互动结构转变为开放的互动结构,如图4所示。

图4 超越IRF互动话语模式结构图

最后,教师应均衡使用参考类问题和理解检查问题,增强提问的互动性,促使学生参与互动,降低学习焦虑感。此外,教师应采用延迟评价、致谢型反馈语延续话轮引发多回合互动话语和意义协商。同时,在言语纠错时,教师应采用支持性言语反馈,既要考虑学生面子,又要保护学习动机,可使用IRFR话语结构,学生以模仿、重复进行回应,以此快速融入交际过程。此外,张光陆(2020)认为课堂话语互动的启动权不能由教师独享。因此建议教师使用IR1R2F话语结构促进将话语的引发话步的开启权交给学生,转变被动角色,培养学生话轮开启、接续、把持、转换和结束的能力,切实提高真实交际能力。

三、结语

此研究成果展现了当前大学英语课堂互动话语的真实面貌,并基于语料库探究出实施大学英语课堂语用教学的模式。同时,该书也有助于提高广大一线大学英语教师的话语能力,优化英语课堂互动,提升课堂有效教学,为教师的专业化发展提供借鉴和参考性依据。但还有一些问题值得探讨,比如不同性别的教师,课堂互动话语会呈现什么特征;基础教育阶段的课堂话语与高等教育阶段的课堂话语有何区别?可以设想,这些后续研究将进一步完善课堂互动话语理论,为提高外语课堂教学的有效性提供更多值得借鉴的优秀成果。