鹤发银丝映日月 丹心热血沃新花

该文是2020年7月份应《音乐生活》特约编辑张宝华博士之邀而写的,并计划请于苏贤先生做封面人物,随后我给于先生打电话告知此事,征得了先生的同意。2020年9月7日我去看望先生,她一如既往地关心询问我的复调教学、研究和创作,当时先生精神很好,但万万没想到两个月后的11月9日先生不幸病逝,9月7日竟成为我最后一次当面接受先生教诲的日子,想起先生多年来对我教导的点点滴滴,不禁潸然泪下,没承想本为祝愿先生如今却成为悼念先生的文章……

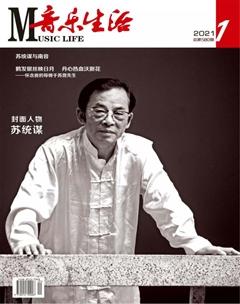

我跟随于先生学习七年有余,感觉想写的东西很多,却又觉得无从下笔。在2014年11月中央音乐学院第四届音乐分析论坛庆贺于苏贤教授从教六十周年時,我写了篇于先生理论研究、教学成果和音乐创作的述评文章,后发表于当年第12期《人民音乐》,2015年1月孙志鸿博士还写了一篇《奢侈的清贫——记于苏贤和她的复调教学体系》发表于《音乐创作》,此外还有多篇关于先生教学体系及其几部重要著作的书评文章发表,这些文章对先生的理论研究、教学、创作有了较为全面的论述。在此我不再重复,只记录一些在于先生身边学习的一点心得,将我跟随于先生学习的几年时间里对其教学生活、学术理念、做人做事的点滴体会奉献给读者。

2014年11月26日于苏贤先生于家中

于先生出身于书香门第,她的祖父是旧时举人并在40岁时又入中国法政大学读书,可谓旧学新学贯通,巧合的是于先生在1953年华东艺专毕业留校工作两年后又考取中央音乐学院作曲系本科,也上了两次大学,虽无旧学新学之分,但也传承了祖父追求进步的求学精神。在中央音乐学院毕业后,于先生留校工作,为作曲系教授、博士研究生导师,并曾担任过中央音乐学院作曲系复调教研室主任,她一直心怀“要给社会留下点东西”这一平凡而又伟大的想法,至今已经为社会留下了太多的成果:在教学方面,叶小纲、陈怡、郭文景等诸多国内外闻名的中国作曲家曾接受过先生复调课的教育,先生还为国家培养了十余位硕士、博士并在全国各地成为复调教学和研究的中坚力量;在理论研究方面,她的五本著作都经过了数年的反复论证实践后付梓出版,而且每本著作都具有开创性、奠基性特征,尤其是《复调音乐教程》、《20世纪复调音乐》、《中国传统复调音乐》三部专著的相继出版,为我国高等专业音乐教育建立了相当完备的复调教学体系;在音乐创作方面,她的本科毕业作品、三管编制交响诗《青春之歌》曾在上个世纪80年代被中国音协选为意大利世界女作曲家展演作品,上个世纪90年代创作的作品《大地序曲》曾在全国交响乐比赛中获奖等等,尤其是2013年人民音乐出版社出版了她作曲、撰文的《24首钢琴赋格曲及创作分析》也是具有开创性的复调创作成果,杜晓十先生在本书序言中对于先生及本书都给予了极高的评价与精辟的论述。于先生离休之后,虽然不再从事教学和创作工作,但仍然坚持进行复调音乐分析与研究,笔耕不辍,每当和我说起她正在研究的课题都满怀激情,在11月5日于先生突发疾病前的上午还在做研究工作……

我从2001年初开始随先生学习复调,后于2003—2006年随先生攻读复调硕士学位、2010—2013年随先生攻读复调博士学位,每次到朝阳区和平里先生简陋的家中上课,“一杯为学生提前泡好的茶水、一节课讲三个小时”成为几年如一日的上课标配,先生对每位小课学生都是如此,而正是在每次三个小时的课程中,先生的言传身教,使我不仅在专业上得到悉心指导,在做人做事方面也受益良多。

2013年本文作者博士论文答辩后与于先生合影

于先生非常善于激发学生的上进心,很少当面表扬学生,却经常背后夸奖学生。在先生的课上,她常常表扬在大课或小课中所教授过的学生,为我讲不同时期学生的优秀品质和学术成果,以此激励我努力学习。先生家中保留了不同时期大课班中的复调结业后选编的复调作品集,还有一些研究生出版或自选的复调曲集,先生至今还保留着她所带中央音乐学院78级复调班学生们结业后选编的复调曲集,其中很多学生现在已成为国内外著名的作曲家、指挥家。她的研究生甚至慕名求学的学生们随她修毕复调课后也都积累有一本曲集,有的已公开发表。1997年人民音乐出版社编辑部选编的《中国风格复调钢琴曲选》中不但有先生自己的复调作品,还有陈岗、龚晓婷等诸多她复调班中学生的作品,她的三位研究生赖朝师、王庆利、董海莹在跟随先生学习《20世纪复调音乐》后,2002年于人民音乐出版社出版了他们创作的《现代复调钢琴小品集》,2009年研究生翟纬经随先生在本科和硕士研究生阶段学习后创作的《复调钢琴小品集》于中国文联出版公司出版等等;她所带研究生的毕业论文也有不少已出版,比如张旭冬的博士毕业论文《斯洛尼姆斯基24首前奏曲与赋格研究》于2013年11月由人民音乐出版社出版、刘青的博士论文《巴托克弦乐重奏曲复调研究》于2014年10月由人民音乐出版社出版、谢泽慧的硕士毕业论文《亨利·浦塞尔复调音乐研究》于2017年6月由中国文联出版社出版、孙志鸿的博士毕业论文《布里顿复调技法研究》于2017年9月由人民音乐出版社出版、翟纬经的博士毕业论文《巴赫赋格写作技法研究》于2017年10月由中国商务出版社出版等等。先生最高兴的就是学生们出版著作、出版复调曲集、发表作品、发表论文,每次有学生发表学术成果她都会让我学习,激励我去努力创作和研究,我在修毕《复调音乐教程》和《20世纪复调音乐》之后也选了在课上所写的复调乐曲编成一本曲集,我的硕士论文《戈登维捷尔钢琴复调曲集〈对位练习〉研究》也于2016年7月由知识产权出版社出版,这些都离不开先生的严格要求和不断激励。

先生还时常教育我要勤奋、做学问要扎实。我在读硕士期间,先生当时还为本科生大班教授复调课,我虽然已经学过一遍,但她也要求我一直随堂听课,记得当时教室里总是坐得满满的,除了本班同学之外,还有很多慕名而来的旁听生,先生让我再听一遍大课而且也要做作业,通过跟随大课又学习一遍,我从中也学到了大班复调课的授课经验,也正是因为先生的严格要求,我才能够打下较为扎实的复调音乐基础。先生还给我讲到在她早年大课班上,中央音乐学院钢琴系一位老师每节课都去旁听,非常认真,有节课有事不能到课堂,还让人录音带回去学习,在班级结业考试时这位钢琴老师非要一起参加几个小时的赋格写作考试。于先生自己也非常勤奋,谈到她写作关于钢琴伴奏的著作时,她说当时关于钢琴伴奏的著作很少,恰逢她和同学们都在下乡劳动,她在业余时间自己专心看书、搜集资料,在劳作的同时,她一边从事复调教学,一边还在编写复调教程,还挤出时间完成了她的第一部著作《歌曲钢琴伴奏的写作》,该书可以说是我国第一部专业性、学术性的歌曲钢琴伴奏著作,至今已再版多次,仍然发挥着重要的作用。80年代申克理论传入我国之初,先生对之充满兴趣,但当时国内几乎没有关于申克分析理论的论著,她为了搞清楚申克的理论体系,学习了很多外文文献,经过七年艰辛的研究,完成了《申克音乐分析理论概要》,开创了我国系统研究申克分析理论的先河,初次出版时先生还谦虚地写编著,后来经编辑建议改为著。总之,无论先生本人还是她给我讲他人勤奋好学的故事,都促使我养成了勤奋、踏实的学习习惯。

于先生还经常教导我做学问要严谨求实,遇到问题一定要严肃考证、认真调查,还告诉我作曲技术理论研究要注重逻辑,科研是分析—概括—提炼—总结—建立概念的过程,作曲技术理论研究重要的“田野”工作就是对作品本身的具体分析。先生还给我讲过逻辑严谨的范例,比如讲到她早年聆听一位德国专家的讲座,专家研究斯克里亚宾的前奏曲,做了一个有各种颜色的大图表拼挂起来讲解,她很佩服德国专家的理性思维和严谨的逻辑性,时常教导我做学问要有平和的心态,要严谨、坐得住冷板凳。于先生非常注重理论与实践的结合,强调创作实践的重要性,强调作为作曲技术理论研究者一定要动笔写作,她在讲授传统复调、20世纪复调、申克音乐分析理论等相关课程时都紧密结合音乐创作,她所教授无论大课还是小课的同学,完成课业后选编的一本本复调曲集就是很好的明證,有次和作曲家张朝聊天,他还提到在跟随于先生上完申克音乐分析理论课后,受先生影响还在其创作中运用了申克理论。先生还教育我做学问要有学术精神和专业精神,讲到法国印象派音乐家们推崇俄罗斯音乐,德彪西曾手抄穆索尔斯基的歌剧以及格拉祖诺夫的乐谱。先生还经常讲学术研究要有开阔的思路、开放的思想,要开阔视野、提高洞察力,还要大度,无论苏俄还是英美的学术成果,只要是好的成果就要吸收、为己所用。

于先生热爱祖国、热爱中国共产党、热爱中国的民族音乐文化,对我国老一辈为民族音乐做出贡献的理论家很尊崇。她说国家成立中国艺术研究院对中国音乐的发展具有非常重大的意义,艺术研究院重视中国民族音乐的保护和传承,自成立以来为我国的民族音乐做出过很多积极的贡献,比如艺术研究院将古琴的减字谱翻译成五线谱就是一件功德无量的大事,再比如艺术研究院杨荫浏先生记录了华彦钧的《二泉映月》等重要文献,在国内外都产生了重大影响。先生认为无论作曲家还是理论家都要有民族气节、家国情怀,在为我讲授肖斯塔科维奇的15部交响乐中复调运用时,先生讲到有人略带贬义地说肖斯塔科维奇的音乐“政治化”,但她认为没有民族气节不能成作曲家、理论家,人要有高度的精神境界,对国家、对民族要有感情。于先生在其创作和研究中充满了对祖国的热爱、对民族音乐的热爱,先生在多年分析研究大量的中国传统音乐曲谱基础上,完成了饱含深情的专著——《中国传统复调音乐》,字里行间充满了对中国传统音乐的热爱和自豪感。先生在其《24首钢琴赋格曲及创作分析》中,其赋格主题有形象、有内容、有感情,富有歌唱性,无不带有鲜明的中国民族音乐神韵。上个世纪80年代叶小纲在美国留学时将其创作的复调作品给美国导师看,导师赞叹不已,称叶小纲为“中国的巴赫”,先生还提到上个世纪80年代苏联著名理论家霍罗波夫来中央音乐学院讲学交流时,霍洛波夫要听作曲系的课,当听到于先生的复调课时,当时先生运用申克音乐分析法分析了巴赫的主题,霍洛波夫很感兴趣,认真听了完整一节课,课后还和于老师交流分析研究心得,霍洛波夫回国后所写的来中央音乐学院讲座交流文章中还谈到了于先生的教学,也许霍洛波夫先生没有想到当时还相对闭塞的中国还有这么先进的分析方法吧?每当先生讲到这些事,总是充满了自豪感,我想这也正是当下所提的“文化自信”的例证。

2013年本文作者博士论文答辩后与于先生合影

于先生虽然年事已高,但她不因循守旧,一直在不断学习、接受新鲜事物,紧跟当下的新时代,有活到老学到老的求新、创新精神。她在讲到20世纪有的赋格采用八度答题问题时认为赋格的概念不是僵化的,不同的时代有不同的界定,20世纪赋格的概念不能再如传统时的限定。再比如在京剧的发展方面,她认为现代京剧要发展要创新,要结合新时代、新背景,进行新的融合创新。她对流行音乐也并不排斥,她每天都要看电视,看电视剧也看一些时髦的选秀节目,比如星光大道、越战越勇、经典永流传等节目,她关注复调技术的运用和发展,从电视节目中看到当下流行音乐的二重唱中对比、模仿的复调因素渐渐多了,认为这也是一种进步。于先生在指导我研究卡普斯汀复调作品的课题时,她提到流行音乐与严肃音乐的关系,她认为二者可以结合得很好,在赋格教学中,不仅要学术严谨,也可以结合大众化、通俗化的流行音乐语言,创作要开拓、讲究多元融合,她对三宝的音乐也很欣赏,认为他在流行音乐中与专业音乐的结合就很成功。先生对现代音乐也很有研究,其专著《20世纪复调音乐》就是中国理论家对国际上20世纪复调音乐发展的重要贡献。先生思想开放,她认为专业音乐不要以好听与不好听来判断,看作曲家要用什么、表达什么,只要审美需要,做得对、能够表达内涵、具有审美价值的音乐都是好的音乐。当然,于先生对于现代音乐的分析、创作、研究是在传统基础上的认知,她认为创作和研究现代音乐必须有坚实的传统技术基础,她推崇巴赫,还很幽默地说20世纪以来世界有影响力的现代作曲技术都跳不出巴赫的手掌心,认为任何现代音乐都摆脱不了传统,比如勋伯格的十二音作曲技术是在他传统功底深厚基础之上的创新,一个作曲家、理论家不了解调性音乐,不可能创作无调性音乐、研究无调性音乐。

于先生在生活中从不麻烦别人,也从不让学生们帮她做私人事务,比如她不用电脑打谱,在出版她《24首钢琴赋格曲及创作分析》时我们几个学生都想帮她打谱,她从不让我们做。在2010年我读博士期间,中央音乐学院70周年校庆之际,作曲系需要每位教师的照片展览,作曲系办公室老师让我去找于先生要她的照片,当时是非上课时间,我打电话给先生说去她家取照片,先生告诉我去时要带书本,要给我讲课,不能只是来拿照片,觉得浪费了我的时间,讲完课还要请我吃饭,想想我随先生学习几年她从不让学生们请她吃饭,第一次和先生一起吃饭是因为我为作曲系工作去找她拿照片这件小事,她还一定要买单,每每想起来都让我热泪盈眶……

于先生生活简朴、淡泊名利,一心在为我国的音乐事业在努力奋斗,为我国的复调音乐教学、研究和创作做出了巨大贡献,对于先生我觉得任何文字、任何语言都不能表达我心中的崇敬之情,她严谨求实的治学精神、简单纯朴的生活态度、超凡脱俗的人格魅力为我树立了一生学习和追求的典范!在此仅仅记录了在先生身边受教的点点滴滴,相信每一位跟随先生学习过的同学们都有深刻的体会。先生自出版《24首钢琴赋格曲及创作分析》之后,又在一直研究新的课题,而今先生最后的课题研究还未完成就驾鹤西去,在此,请于先生在天之灵放心,学生们定会接过先生的衣钵,把课题完成。

于先生虽然走了,但已经为社会留下了太多宝贵的音乐财富;“唯我师恩日月长”,学生们也一定向恩师学习,秉承先生做人、做事、做学问的道理,继续推进复调音乐学术教学、研究和创作的发展。

学生谨以这篇零星回忆作为一束小花祭献给先生!先生千古!愿先生安息!

梁发勇 博士、天津音乐学院教授