中国当代音乐教育发展中的阶段性探索

中国专业音乐教育发展之路曲折且形式多样,从其在综合性大学中设立研究所与系科开始,到1925年在哈尔滨建立的格拉祖诺夫音乐学校,1927年在上海建立的国立音乐院,这其中,既有官办亦有民办的体制,也有专业院校亦有大学校中的系科的形式,而师范院校中的音乐专业作为基础性的办学形式,一直是缺乏音乐师资的中国教育发展的支柱型形式,即使在改革开放后,音乐教育已经过了六十余年的探索后,它仍然不可或缺。但这一时期的音乐师资需求更多的局面,由此而产生了成人教育,成为中国音乐教育中的重要补充形式之一。虽然这种形式已经不再采用,师范院校或综合大学中的音乐系科也越来越多,但它恰逢其时且良好的办学效果,对于今天如何办好音乐教育仍有借鉴意义,它在此类办学形式中培养出至今仍是音乐教育中的大量骨干教师,而这一教育形式所引发的话题,是开学季中常被提及的社会性话题,是新中国七十年教育办学后需要思考的学术性命题,在当下音乐教育成果及供需问题频发的社会背景下,也是针对既往教育成就或经历反思的对象之一。本文拟将以安徽教育学院音乐专业为例进行历史研究。为何要选择“安教”,一是它在此类办学中历时较长、教育成果众多的学校之一;二是它处在中部地区,能代表当时东西南北的祖国各地办学的方式与方法;三是基于创建者许毓黎先生的特殊贡献,从技艺训练到思想塑造,虽然先生已驾鹤西去,但还有其大量学生高举其火炬继续前行,他成为此类音乐教育的代表性人物之一。

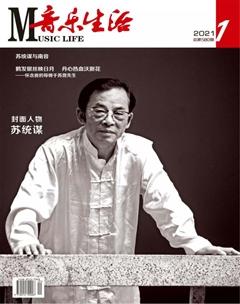

许毓黎在上课

一、发展历程

从教育发展的社會氛围来看,音乐教育的繁兴发展使其成为中国当下高等教育中最为活跃的专业之一,从学校数量上看,不仅专业建制的音乐学院已达11所,艺术学院、师范院校及综合性大学中开设的音乐专业更是越来越多,甚至有些理工科大学都建立了音乐院系,为更多追求音乐学习的学子提供了平台,这是30年前所不可想象的景观。从教育学院音乐专业产生的机缘来说,改革开放之初,那时的音乐专业在高校中的设置还是非常稀少,平均每个省市区只有6个左右的高校有音乐专业(安徽省仅有4个)。但20世纪80年代中后期却是音乐师资和人才最为急需的时候,不仅中小学需要师资,社会音乐教育及大众音乐文化生活也需要专业音乐人才,在改革开放后急需娱乐的情形下,文化馆、少年宫、歌舞厅,需要音乐表演的场所很多。对音乐人才的大量需求必然会导致那时候的音乐从业者在技艺上鱼龙混杂,音乐师资、音乐演出从业者的状况引起了教育部门的关心。基于此,针对在职人员再教育的高等职教开始尝试办起了音乐(教育)专业。据不完全统计,那时的各省都有省级教育学院的音乐教育专业开办,有的还有地市级的教育学院。

专业招生对象是已在各种行业就职的人员,他们或是中专毕业的,如各省市的艺术学校的中专生;或是中师毕业的,如师范学校中的中师生,他们都是中等专业的学历。当然,也有部分招工招干的在职人员,在后期也有少量的普通高校落榜生。总之,招生对象都是没有高等教育学历、学位的那类音乐从业人员。这些考生水平参差不齐,有的人可能达到了省级甚至国家级专业技术人才的水准,有的则可能还是乐迷型的白丁,仅是自己的兴趣,或是被单位推到了音乐工作岗位上的爱好者,也有极少数的是个体从业人员,如开办琴行或音乐培训机构的个体户。招生的初期主要是专科学历,但很快就又办起了本科学历教育,前者时间跨度大概有八九年,后者时间跨度多是超过10年。

安徽省教育学院艺术系九七届音乐专科毕业生留影

从教学层面看,学员学习的精神面貌及其态度大都是非常积极主动的,很多人会觉得自己能受到高等教育是非常难得的人生经历,因而,自然会比普通高考招生的那类音乐专业学生在学习上会更用功些,成绩进步也会较大些,在学习所得的、运用于实践中的能力上,也比普通音乐院校的学生来得要快一些,反映在省里的各种比赛中,名次也会靠前些。笔者曾调查了1990年左右各省举行的几届省级音乐比赛,居于名次前列的获奖者多是此类学生。

从后期发展来看,这种教育形式随着新世纪招生对象数量的减少,尤其是那些处在学校中的教师学历未达标人员问题多得到了解决,它们也就逐渐退出了现在的教育发展规划之中,有的学校合并而转为普通高校,如:安徽教育学院合并后变为现在的合肥师范学院,江苏教育学院合并后变为江苏省第二师范学院,江西教育学院变为南昌师范学院,陕西教育学院变为陕西省学前教育学院,等;有的则关停,变为非学历教育性质的教师教育进修学校。这一曾经在中国音乐教育事业中发挥过突出作用的教育形式,可能是世界音乐教育史中难得一见的、甚或是仅见的办学形式,是作为当时人才急缺形势下的音乐教育补充,它已成为历史。

翻看这些泛黄的照片,反观这一特殊的形式,知晓它们在中国音乐教育进程中的特殊历史作用,迎合教育时势之急需,扩展教育形式之特别,其历史贡献不应被遗忘,它对于今天音乐教育的办学内容与现实、发展的理念和模式,仍有很多的借鉴价值,不仅从教育的宏观设置到微观内容,还是从教育成果的快速转化与应用,抑或是其中做过贡献的教育者和受教育者。在这一教育形式中奉献过青春与才华的工作者,我们不能忘记。

二、教育探索

急需实用型人才是办学的初衷,其教育成果自然是围绕这方面而展开。可贵的是,当时的办学,各地各校都会因自己的教育所需和地方优势而做相应的灵活变通处理,而当时教育的资源优势,也并非现在的京沪广深及杭苏这样的简单区域分布。那时候的闽粤是音乐工作者需求量较多的地区,但他们多是拿来主义者,人才的培养多不是自己去完成,而是依靠内地提供,如:广州新时代影音公司的歌手有高林生、黄格选、陈少华、周冰倩、林依轮等,他们多是南下的非粤籍人士;再如生在淮南长在舒城的舒楠,他在淮南市少年宫任音乐老师后不久到广州,从舞厅DJ做起,后签约广州太平洋影音公司,由发行《嫁给他你快乐吗》专辑后而逐渐为人所知。除了这些主流音乐演绎外,大量活跃音乐基础从业人员的歌舞厅中,也是外来的音乐打工者,像安徽的管晓毛、徐宏等都是原来单位的主要演奏家。

教育学院的办学,首先就是培养上述应用型人才,如演绎、编配、组织策划等,一专多能的复合型人才。即使初衷是为学历而去的那些极少数人,也在这场教育经历中丰富了自己,并在之后经常念及这段经历。这些音乐专业毕业生,不仅成为各省市教育发展的中坚力量,也成为南下大军中的重要组成部分,后来的歌舞厅需求演绎人才的氛围消退后,他们的这些综合实用性能力,在所在单位或相关领域从事教育时,也是非常适合的那类教育者。笔者将本文的分析对象集中于地处中部的安徽,其教育学院音乐专业的创办及其所产生的教育影响有一定的代表性,因此,拟以其为例而展开来谈。

从办学的氛围上看,安徽教育学院有其内外办学优势。从外部环境看,安徽的音乐教育专业在新中国建立后属于较早、较快发展起来的四个省市区域之一,在上个世纪80年代初,也是全国最早建立起音乐学硕士点的省区之一,安徽艺术学校有小学到中专的建制,是小、中、专、本的学制教育贯彻较好的音乐教育省区之一,这些是其良好的学术氛围使然。但从内需上看,安徽却是音乐专业设置较少的省区之一,它以安徽师范大学的音乐本科教育为龙头,在阜阳师范专科学校、滁州师范专科学校、宿州师范专科学校等校开设有专科音乐教育,在省会合肥还有艺术学校的音乐专业的中专教育。可是,那时候全省每年总共也就百余名的招生计划,其毕业生远远满足不了省内音乐人才的大量需求,这势必要求成人在职音乐教育的进一步补充,加之高职学校中的教师也有了学历达标的要求。因此,安徽教育学院的音乐专业建设势在必行,它首先是外部环境所驱使,更是其供需矛盾解决的突破式推进之法。

安徽教育学院历史沿革图

从安徽省中学教师进修学院发展起来的安徽教育学院,其艺术系从1984年开始筹办,音乐专业从1988年开始增设,由当时安徽省著名男高音歌唱家、合肥市歌舞团团长许毓黎牵头筹建。音乐专业1991年开始招收第一届专科生,1997年毕业最后一届专科生;专升本于1996年开始招生,2009年毕业最后一届。2000年开始普通高等教育招生,以后逐渐转型为普通高校。在其成人教育时,每年仅招生十余人,最多时也就二十余人,现在看来属于精英级教育的班级人数。而其教育的成果也可以进一步佐证其成效,绝大多数毕业生成为全省各中小学教育教学的中坚力量,少部分毕业生还考入京沪等地专业音乐院校的研究生,后来成为高校的专业教师者也不少。而在省内外的音乐比赛中,其毕业生获奖的数量及等级也是相当可观,其中一届的安徽省级声乐比赛的前三名均为教院的毕业生,由此可见其教育成效非同一般。

由上可见,教育学院的音乐专业是音乐专门性技术人才急需之所驱,安徽教育学院正是这一社会氛围中的较早开始探索者之一,而它有建立的社会基础资源,并依据人才所需而予以了相应的个性探索,从办学资源的利用到教学内容的设置,如借助合肥的教育专家优势而内调、外请,尤其是许毓黎先生借助其人缘邀请了省内高水平的专家,还广泛联系省外从而开阔了教育眼界,据此而开展了内容丰富的专业音乐教育技能实训,有效地解决了教师与教学内容短缺的问题。

三、特色与影响

成人高等教育不同于普通高等教育,要有鲜明特色和简洁有效的效果,作为中国高等教育阶段性补充的教育学院,从其一开始就决定了学术定位与历史作用。

教育者是效果好坏的关键所在,从办学及其教育执行情况来看,这其中的贡献要首推许毓黎先生,他的开创与探索之功非常关键。他是上海人,是著名钢琴家许忠的叔叔,家学深厚。毕业于安徽的音乐高校后,他选择留在安徽支援建设,在合肥歌舞团工作期间成绩卓著。从业务能力上看,许毓黎演唱音色纯净,中低音区自然、通透,高音区华丽、明亮,唱起来给人毫不费力的自然抒情美感,可谓技艺精湛,而他追求演唱艺术的精神也是值得点赞。他广泛地向名家学习,就连意大利著名歌唱家帕瓦罗蒂来华演出时,他也排出万难而去北京观摩学习。服务于安徽舞台时,他是最受欢迎的男高音歌唱家之一,还扮演影视剧角色并拍摄广告,他外形俊朗,气质优雅,艺术范儿十足,是合肥市民眼里的明星,大艺术家。由他带出来很多明星,其中像解晓东、孙国庆等都是出自他的门下。

学生在院内雾凇旁合影

教育的视野宽窄是发展的又一关键因素,许毓黎先生在音乐技艺吸引人的基础上,又以其温文尔雅的待人处事之法而使他有了良好而广泛的人脉关系,不仅在办学伊始邀请到了一批年轻音乐家如余丹红、鲁宁等人加盟,还邀请到陈发仁、时白林、陈颐颉、崔琳、沈仁浪、陈敬堂、陈礼倌等,可以说,当时安徽省音乐界著名专家大多被邀请至学校参与日常教学。另外,许先生还放眼省外的音乐名家,邀请严良堃、石叔诚、王秉锐、李双江、姜嘉锵等国家级音乐家不定期地来校做讲座,将专家办学的理念深入贯彻,这也是音乐专业顺利开办并短时间内培养出大量实用型音乐教育人才的关键。

办学紧扣当时音乐教育现状,加强音乐表演技艺与理论素养的协调发展,尤其加强特色教育的发展,增加安徽地方音乐内容的融入。除了规范高等师范音乐教育专业所需课程,如声乐、钢琴或其他器乐、合唱指挥、作曲技术理论(基本乐理、和声、曲式、复调、小型器乐编配)、中外音乐史、传统音乐理论、音乐教育学等,还依托地方資源和综合性大学中人文学科之利,开设有安徽民歌及戏曲、新安画派作品、中外文学欣赏等特色课。在特色课中,安徽民歌是沈仁浪在其丰富的音像积累基础上,不仅教人欣赏,更要人学唱,把民歌的学习由外形了解逐渐深入腔、韵通晓,沈先生还为之编写了相应的油印本教材,这些资料至今仍是学生们留存的珍贵文献。中外文学欣赏课给很多人留下了深刻印象,当时的上课是在电教馆开讲,教师将中外名著以视频的形式讲授,这在当时是非常新颖有效的形式。

加强艺术实践是许毓黎教授从其经验中延伸开来的教育方法,他除了不定期举办演出以锻炼学生外,还创造机会让学生到电视台、各类舞台上去展示才艺,利用他的人脉关系让学生到厂矿学校去排演节目,让学生时刻锤炼自己的技艺并能从中看到成绩,增强自信,从而使学习变得针对性更强,目标也更明确。那时候,他还特地争取到经费让音乐专业的学生有机会到北京、上海等地观摩、交流、学习,这一举措在同类兄弟院校也是非常少见,效果也是立竿见影的。他常说,美术专业需要到山清水秀的乡野采风、写生,我们音乐专业就要到大城市的音乐舞台上去见识大音乐家的真本事、高技艺。许先生还以身垂范,引导学生注重技艺的锤炼,于是,就见经常听到他在琴房里练唱的身影,教学相长,他自己也在从事教学后不断完善、提高了演唱技术,《我的太阳》《太阳的儿子》《重归苏莲托》《松花江上》《桑塔露琪亚》《女人善变》《乡音乡情》等中外声乐经典,从其琴房里飘出。他演唱的创作歌曲《飞舟敢搏万重浪》,声腔飘逸,明丽温雅的音色至今还令人回味,以至于他的学生们至今仍珍藏这首并不为多少人知晓之作的录音,这是对其声、其情的追念。

灵活广泛的外联与简单实用的内建,使安徽教育学院很快在教育上取得了很好的效果,学员中获得国家级奖项者有多人,省内的最高等级奖更是不计其数。而学员多成为本单位乃至省内外教学的骨干力量,有的学员还成为省级、国家级的教学名师,舞台演绎的名家,至今仍活跃于课堂和舞台。

学生到北京观摩学习

结语

一种教育形式的产生与发展总是有其特定的历史需求,教育学院中的音乐教育专业虽然存续时间较短,有的几年,有的十几年,也有二十余年的。但岁月留声,人过留名,那些在历史中产生过良好效果的教育形式,在这一过程中起到过突出作用的教育家,应当被铭记。本文的历史反思,既在于纪事,也在于念人。今天来看,那时的音乐教育氛围很好,虽然成人的私事、琐事较多,但人的动机纯粹,只为追求受教,因而,教育氛围浓厚。在那样的教育熔炉中,大家乐于平心静气地交流,即使进校时有的人已是颇具名气,有的人已有了一定的职务职称。但不论原来的水平、地位如何,只要是同学,就没有芥蒂,课堂上、茶饭后,都是他们相互切磋技艺的场合。融洽愉悦的学习氛围,使他们的脸上总是洋溢着灿烂的阳光,眼里总有充满追求艺术的纯粹与真诚。这种纯粹的教育氛围是时下难以见到的,而这种良好的教育氛围也是当时较差教育硬件设施条件下却能快速培养出大量实用型人才的动力所在,这是今天的办学所缺失之处,也是其借鉴价值所在。而针对性教育,因材施教的真正贯彻执行,是建立在小而精的招生基础上的,尤其注重了实际所需的技艺而展开针对性教学内容与形式,是其教育方法的成功关键所在。这些教育形式、方法也使学生的学习立竿见影,使其后来的发展之路顺畅,教育让这些已经工作后再去学习的人实现了攀登更高音乐高峰的理想,挖掘出了自身潜在的艺术能力。从人文主义教育思想来看,许毓黎先生言传身教的、零距离的教育之法,不仅使其教学效果简洁明晰,效果显著,也使以人为本的教育思想渗透其间。所以,他的学生至今仍回味那段受教与相处的美好辰光。寻找来时的路,我们不忘初心,虽然像安徽教育学院那类学校的校舍及其教育形式已不復存在,但记忆犹新,弥久醇香,青春不老,情结还在,教院中的音教专业在中国高教中的历史价值将长存。本文是教育学院中音乐教育专业研究的初探,意在抛砖引玉,吸引更多人关注这一阶段性教育形式的历史价值与贡献。

王安潮 博士、西安音乐学院教授