国家德育课程校本化实施的杭州实践

方丽敏 张育花

摘 要:国家德育课程是学校德育的主渠道。要提升课程实施的有效性,实现课程应有的育人价值,国家德育课程的校本化实施是课程改革的必然要求。杭州市国家德育课程的校本化实施采用了如下基本思路和行动方略:从整体设计视角,架构基于课标的多课程整合形态;从课堂实施视角,构建面向生活的全景式课堂样态;从评价机制视角,开展立足发展的过程性评价。同时,通过领航、调研、协作三力并举创建校本化实施的支持系统,总结提炼出具有杭州市域特质的国家德育课程校本化实施的基本经验。

关键词:国家德育课程;校本化实施;多课程整合;全景式课堂;支持系统

国家课程的校本化实施,是在充分尊重国家课程意志的前提下,遵循课程形态转换规律与学习规律,立足于学校实际,将国家课程面向全国所有学生的书面的、计划的学习经验转变为适合本校学生学习需求的创造性实践的过程 [1]。在某种程度上,国家德育课程不仅是一门具体的课程,而且是一种重要的德育形态和德育组织形式,可以成为学校整体德育工作的核心和抓手[2]。针对当前部分学校出现的“德育专门化”、国家德育课程“被弱化”、德育课程与相关德育工作之间关系“错位”等现象,学校需要将国家德育课程作为一种主导力量来统领,使德育目标有计划、有层次地实现。基于现实价值,杭州市基础教育研究室(以下简称“市教研室”)从课程、课堂、评价和支持系统四个方面,构架了具有杭州市域特质的国家德育课程校本化实施的基本思路(如图1所示)。

我们聚焦国家德育课程校本化实施的四大操作要素——课程设计、课堂实施、评价机制和支持系统,具体行动方略如下:

一、基于课程标准:架构多课程整合的综合性课程形态

课程校本化实施,强调学校以系统思维设计与实施课程。有研究者指出:课程统整实施,“是指课程规划者、实施者通过有意义的方式,将相关的知识内容与学习经验组织在一起,使相关的各项知识与经验成分紧密地联成一个整体”[3]。学校课程规划者与实施者厘定课程的关键要素——目标、内容、实施方式,架构综合性的德育课程形态,这是校本化实施的首要环节。

(一)课程目标:体现“三级”目标的多维度统整

国家德育课程是校本化实施的方向和基准。市教研室在统整时概览国家、地方和校本三级课程教材或相关内容,在把握编写意图和思路、了解校情学情的基础上,以国家课程目标为主轴,全面梳理三级课程目标,结合学校培养目标,对相关教材和活动目标进行统整,化繁就简,让目标更精准。

(二)课程内容:以国家课程为主导的多形式统整

市教研室以国家课程为主导,全面梳理相关课程及活动内容,通过以下四种方式统整。(1)基于相关内容的合并:将不同课程间相关联的内容整合到一起,串联成新的学习内容。(2)基于重复内容的删减:将不同课程间重复出现的内容有侧重地取舍,形成有序的内容体系。(3)基于留白内容的补充:道德与法治国家课程具有普适性和一定的留白特点,“人·自然·社会”地方课程极具地域特色,将地方课程内容作为资源补充于国家课程,使之相互交融。(4)基于实际需求的重建:基于学校实际,打破原有课程序列,将相近或相关内容根据实际需要重组,实现主题引领下的结构性学习。

(三)实施模式:指向整体育人的“多路径”统整

树立整体育人观,主动融合其他育人工作,发挥课程育人的整体效应,是国家德育课程改革的重点。市教研室指导学校通过“课程+主题活动”“课程+专题活动”“课程+特色活动”等多种路径统整,构建适合学校和班级实际的“球型”实施模式,让学校德育模式从各自为阵走向整体融合。如原江干区杭州师范大学东城小学的新生入学“始业周”活动,就以统编教材《道德与法治》一年级上册第一、二单元为核心,结合课程内容,通过与幼小衔接活动整合,设计了系列特色主题活动日——“热情欢迎日”“美丽校园日”“亲亲伙伴日”“缤纷学科日”“金色收获日”,不仅有效落实了课程内容,也使新生始业教育更生动有趣,有助于学生尽快融入校园生活。

二、基于学习效能:构建面向生活的全景式课堂样态

市教研室提倡的校本化实施德育课程,其课堂样态以学生的生活内容为面,以教与学的方式为线,将学生学习置于全景式的生活世界中,为其提供具有广域性的课程资源、自由开放的课堂时空、积极和谐的课堂文化,让學生主动去发现、去对话、去实践,经历多感官、全方位的道德学习过程。

(一)“生活·发现”式课堂:植入基于自主探索的课前学习

全景式课堂,首先体现于课前学生对真实生活的主动探索与发现。课前,教师指导或启发学生融入生活,一般通过“说—理—做—观”等方式提前介入学习主题(如图2所示)。

“说”,指在访谈、交流等活动中发现未知。“理”,指在记录、整理等活动中发现未知。“做”,指在调查、制作、服务等活动中发现未知。“观”,指参观与学习主题相关的场馆、基地,观看相关影视资源等。学生课前的多感官参与,在自主探索中联结已有经验,发现问题,可为课堂学习奠定良好的认知和情绪基础。以统编教材《道德与法治》二年级“我们有新玩法”一课为例,教师设计的课前“发现式”学习单如表1所示。

教师通过一张学习单引导学生自主探索,在生活中发现,并初步感知学习主题,激发进入课堂学习的兴趣。

(二)“生活·对话”式课堂:展开基于过程优化的课中学习

“生活·对话”式课堂以学生真实的生活为基础,择取广泛的教学资源,开放有利于学生自由学习的课堂时空,选用形式多样的学习方式,创设促进师生和谐共生的课堂文化,多视角多维度全方位展开课堂“对话”,让课堂体现“教师主导+学生主体”的“双主体”对话样态,优化学习过程。其模型如图3所示。

(1)让对话丰富:择取源自真实生活的广泛教学资源。教师根据学情,将教材中的“范例性资源”替换成源自生活的“真实性资源”。学生带着自主探索的学习经验和初步成果进入课堂,进一步补充教学资源。(2)让对话灵动:开放有利于学生自主学习的课堂时空。改变“教室是课堂”的固有观念,将课堂扩大到校园、场馆、社区等,变“小教室”为“大课堂”,让学生在大课堂中自由舒展,经历更真实的道德学习过程。(3)让对话多维:选用形式多样体现自主的教学方式。采用情境体验、讨论辨析、探究反思等方式,充分体现学生的主体性。(4)让对话生发:创设促进师生和谐共生的课堂文化。通过布置环境、控制节奏、关注生成等,构建和谐共生的课堂文化。

(三)“生活·实践”式课堂:组织基于知行合一的活动体验学习

《浙江省儿童道德发展报告》指出:“浙江省儿童愿意接受的道德教育方式有很多。其中有34.41%的兒童倾向于‘实践锻炼法’,喜欢参加一些有主题的实践活动。”[4]因此,市教研室以“回归真实生活、注重道德践履、促进知行合一”为价值追求,构建“统筹性规划—项目化设计—多形式展开”的实践活动范式,让其成为课前、课中学习的“连续体”(如图4)。

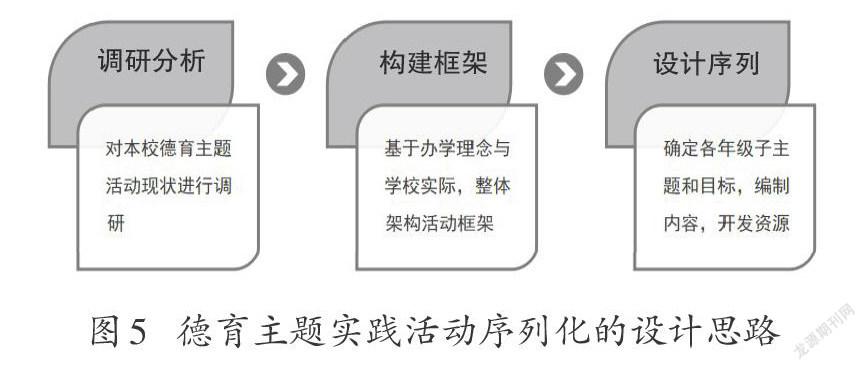

1.统筹性规划:构建主题实践序列

我们从教育的整体性出发,结合实际校情,开展现状调研与分析,进行统筹性规划,将主题实践活动纳入学校整体课程框架,使学校个性化的培养目标和学生发展需求有实实在在的实施载体。规划与实施的具体思路如图5所示。

杭州的不少区、县在德育主题实践活动统筹推进上都有自己的特色做法,如钱塘区聚焦“知行德育”品牌建设,践行“知行合一”理念,着力推行《关于实施“知行德育课堂”育人行动计划的意见》,明确要求学校将主题实践活动纳入德育工作整体规划,基于国家课程、融合区域独特资源,以“盘活、用好、长效”为目的,开发实践活动基地。在此基础上,杭州市区内的学校创造性地利用资源,建立学校层面的主题实践序列,采用“走出去”“请进来”等方式形成实践共同体。

2.项目化设计:规范实践活动过程

项目化设计活动是提升活动效能的可行路径。我们通过“主题选择与方案制订—活动准备与协调—活动组织与实施—活动总结与反思改进”四个步骤展开实践,让学生经历完整的项目学习过程,深入体验,增强感悟,发展能力,促进道德的自我建构。

我们根据活动主题序列,引导学生一起参与设计,形成项目式活动指南;根据学生实际水平,确定主题、目标和内容的层次等,提出活动形式建议和呈现形式,学生根据自己的兴趣和需求开展自主实践活动。

3.多形式展开:体现学校和学生发展需求

“实践锻炼法是儿童普遍愿意接受的德育方式。”[5]市教研室在开展“受欢迎的德育主题实践活动方式”调查后,了解到学生喜欢的活动形式是社会实践、参观访问等。因此,要求学校根据主题、目标、内容的不同,本着就近就便原则,结合办学理念和家长资源,开发多种形式的主题实践活动,满足学校和学生发展的需求。如钱塘新区部分学校的实践活动,主题及主要实施方式有:“毅行下沙”——实践服务;“小彩贝”志愿服务——志愿服务;“学正少年礼”——礼仪践行与宣传;“行读下沙”——探究体验;“规则的故事”——规则践行与宣传;“垃圾与风筝的故事”——环保践行与宣传。

三、基于个性特点:创建立足发展的过程性评价机制

从学校实际出发,根据学生不同特点,充分关注学生在学习过程中获得的体验和点滴成长,创建立足发展的过程性评价体系,是课程校本化实施的重点。基于全景式课堂,为使每个环节的教学提效增质,市教研室探索建立了单元视角下的“四维三环”过程性评价机制。

(一)“四维”型评价指标设计

根据课程特点和学生品德发展规律,我们将评价指标划分为学习情感与态度、学习过程与表现、知识与技能水平、行为表现与实践四个维度,并根据四个维度设计体现“教—学—评”一致的教学预案:(1)确立清晰的学科(单元、课时)目标体系,将课程标准中的内容转化为具体的学习目标;(2)设计基于目标的评价任务,包含评价方法、机制、工具资源等;(3)规划基于目标的教学过程,在教学过程中落实评价任务。

(二)“三环”型评价组织实施

在组织实施课堂学习评价时,重点把握两个方面。一是选择相对稳定的评价主体。学生自己、同伴、教师、家长以及社会相关人员都可作为评价主体。二是开展有序的评价过程。根据全景式课堂特点,评价的过程贯穿于课前、课中、课后三个环节,通过“课前测评—跟随课堂环节评价—课后展评”流程全面展开,具体操作如表2所示。

四、基于有效运作:建立促进实施质量提升的研训支持系统

受教育现实环境等因素的影响,国家德育课程的校本化实施还需进一步提质增效。建立“领航—调研—协作”三力并举的研训支持系统,是弥补和改进课程实施现状、提升实施质量的重要保障。

(一)领航:构建市域课题引领下“上下联动”的研训新样式

2017年,浙江省教育厅教研室成立“德育课程有效实施”课题组,在全省范围内展开德育课程有效实施探索。市教研室率先成立“国家德育课程校本化实施”子课题研究团队,建立了“上下联动”式的研训新样式。

1.“自上而下”式的任务驱动型探索

在市级课题引领下,杭州市各区、校分别从课程建设、课堂教学、评价机制、实施模式、教师发展等视角认领相应的研究任务,形成研究共同体,合力探索国家德育课程校本化实施的杭州范式。

2.“自下而上”式的自主研发型探索

随着学校和教师课程改革自主性的不断提升,一些先行探索者在不同领域积累了宝贵经验。西湖区学军小学的“童心课堂”让道德与法治课成为学生最喜爱的课;拱墅区拱宸桥小学、德胜小学等学校共同打造了以“自主·启智·育人”为文化基调的“自主课堂”;原江干区杭州师范大学东城小学的“走读东城”成为“生活·实践”式课堂的典范……先行学校的探索为杭州市推动国家德育课程的校本化实施提供了范例。

(二)调研:组织助力学校实施质量提升的“基地学校”研训活动

杭州市品德教研团队一直坚持在全市范围内推出“品德教学研究基地学校”建设项目,至今已坚持10年。其对学校的指导与服务逐渐从经验型走向实证型,通过“问题诊断”调研、“调查走访”调研、“特色展示”调研等形式,从多个维度分批对全市60余所基地学校,展开地毯式、系列化的主题调研活动,建成了一批国家德育课程校本化实施的示范学校,带动了全市的校本化实施,促进了校本化实施的质量提升。

1.“问题诊断式”调研:指导校本化实施方向

市教研室获取基地学校校本化实施“点”“线”“面”三个维度的全面信息,并結合学校的办学理念、发展目标和潜力,以“实施情况介绍—诊断问题确立—交流和归因分析—提出改进建议”思路展开工作,帮助并指导学校对实施过程中出现的方向偏差等问题进行归因分析,提出纠偏对策和改进建议。

2.“调查走访式”调研:收集校本化实施疑难

针对课改过程中的关键事件,为了解各区、各校开展课程校本化实施的现状和疑难,市教研室学科教研团队采用“分年段逐步推进、集中与分散相结合”的形式,开展“调查走访式”调研,其基本模型如图6所示。

3.“特色展示式”调研:树立校本化实施典范

杭州有不少基地学校的校本化实施已凸显特色。为推广典型经验,发挥示范引领作用,市教研室积极搭建展示平台,通过“特定展示”与“自主申报展示”结合方式,开展“特色展示式”主题调研活动,如拱墅区德胜小学的“新精神德育”、西湖区学军小学的“童心课堂”等主题展示。“特色展示式”调研活动推动了学校对校本化实施成果的提炼,也为其他学校提供了可资借鉴的经验。

(三)协作:创建促进实施质量均衡发展的研训机制

区域间、校际间课程实施的质量差异客观存在。为促进课程实施质量均衡,根据区县或学校的地理位置、生源情况、课程建设、实施基础、教研力量等方面的特点,坚持自愿合作、同质促进、异质互补原则,市教研室组织开展了多种形式的协作教研,以逐步缩小差距,形成互惠共生的“杭州团队”协作研训机制。

1.基于共建共享的“同质联动”式协作

区域、校际间存在诸多相似性,为整合相关资源共同研讨探索,市教研室开展“同质联动”式协作教研,以实现资源共享与优势互补,发挥其最大效能。以原江干区和钱塘区为例,2016年两区均开始着力探索“德育课程整合实施”,因地理位置临近,师资、校情等相近,在整合实施德育课程方面的出发点和落脚点也表现出一致性,“同质联动”式协作教研就成为两区共同研究探索课程整合实施的一条路径。

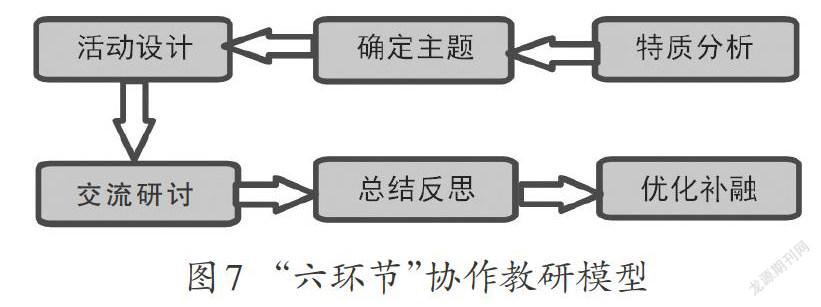

2.基于学校特性的“异质互补”式协作

随着学校办学逐渐走向开放、包容,部分学校间开始组织跨地校际教研活动。此类教研活动在保持自身特色和个性的基础上,确定了共同的主题,注重异质互补,以“六环节”模式展开(详见图7)。

此类跨区开展的“异质互补”式协作教研,活动信息量更大、交流势能更强,为教师提供了更多样化的选择机会,有助于产生互补共振效应。

3.基于校际均衡的“以强带弱”式协作

受地域资源、师资、生源、发展基础等因素影响,校际间课程校本化实施水平差异较大。为使各区县共同提升教研水平,市教研室采用“以强带弱”式协作模式,以“任务捆绑—帮带研发”策略推进、以“强校示范—弱校试研—以强带弱”思路展开教研,通过优质校对相对薄弱校的带动、指导和资源辐射,在一定程度上促进了校际均衡发展。

国家德育课程从“品德与生活”“品德与社会”到“道德与法治”,已经历了近二十年的课程推进。杭州教研团队一直坚持从课程设计、课堂实施、评价机制、支持系统四方面整体推进国家德育课程校本化实施,对学生品德、教师专业和学校的发展起到了较大的促进作用。国家课程的校本化实施,其突出成效在于兼顾课程的基础性和学校实施的个性化。从学生品德发展角度看,其体现了共性与个性互补的培养模式,使学生对课程的兴趣更浓、学得更实、收获更大。对教师来说,探索与实践并行,专业能力得以提升。从教师专业发展角度来看,课程的校本化实施让教师真正成为课程的设计者、创造者和组织者。在探索与实践的并行中,教师的课堂“活”了,专业激情“燃”了,教学能力“强”了,从而使教学更具灵动感、成长力和专业性。从学校发展来看,规范与特色兼容,使德育目标得以实现。通过课程的校本化实施,杭州市的学校更注重进行基于学校实际的课程规划,进一步提升了课程实施的规范性、系统性。同时,教研组与学校各部门间形成了研习型组织,助推了学校特色化发展。

参考文献:

[1]徐玉珍.论国家课程的校本化实施[J].教育研究,2008(2):55.

[2]班建武.从学校德育的视角审视国家德育课程的定位[J].教育科学研究,2015(5):7-8.

[3]上海市第二中学.实现课程统整 破解课改难题——中学课程统整实验概述[J].现代教学,2009(9):10-11.

[4]滕春燕,方丽敏.浙江省儿童道德发展报告[M].南京:南京师范大学出版社,2018:162.

[5]浙江省基础教育课程改革工作领导小组办公室.浙江省义务教育课程改革指导手册[M].杭州:浙江教育出版社,2016:10.