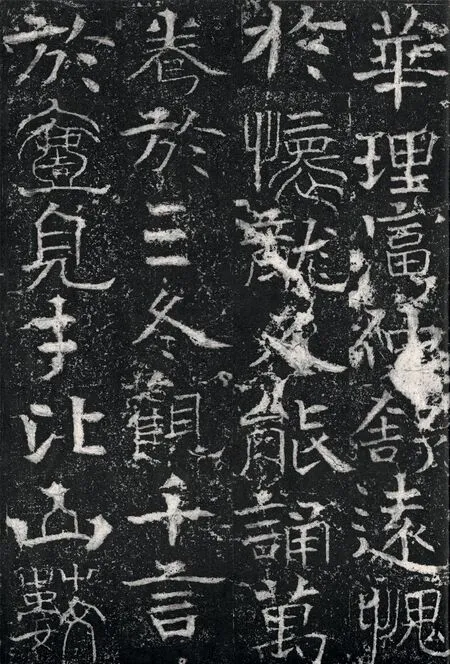

关于书法“合体”理念之略说

□ 高 译

“书法合化”“合体”“破体”,在中国书法艺术不断发展演绎中是常见的一种现象,然而在当代来讨论这样的话题,仍然具有现实意义。因为只有阐明其真实含义,大家才能更明了中国书法艺术发展中的这些现象及其存在的合理性与科学性。

“书者,合也”“合者,融合化一”,都已表明了书法艺术的客观发展规律,这其中最关键的还在于书法的“融合化一”。“化一”实则是书家将一切书法的自然审美元素加以概括、吸收与提炼,再与书家本人自我本真相合相生,从而生成新的书艺过程即为“化一”。一方面,会产生符合创作者(书家)理想的书法艺术语言符号形式,这个书法符号形式必然具有其存在的艺术表现合理性与审美价值。但另一方面,我们不可忽略的是,这一过程一定隐含着书法艺术审美鉴赏“法则”与“标准”,也可以讲艺术审美“法则”“标准”都存在于观者心中,不论人们是否承认它,它都是真实的存在。

一、本者,内也,在也——书法艺术表现的神秘性

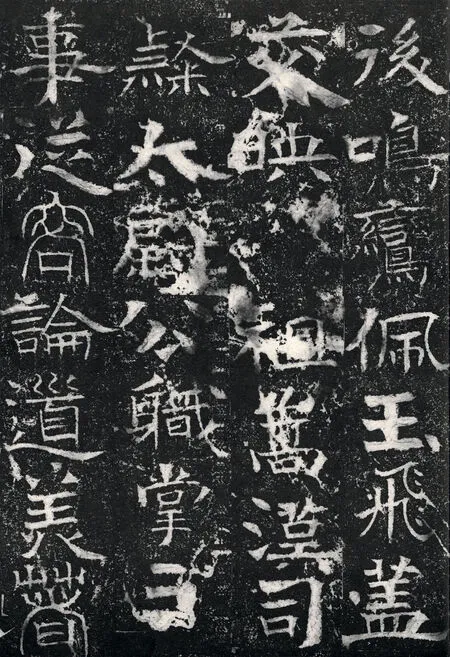

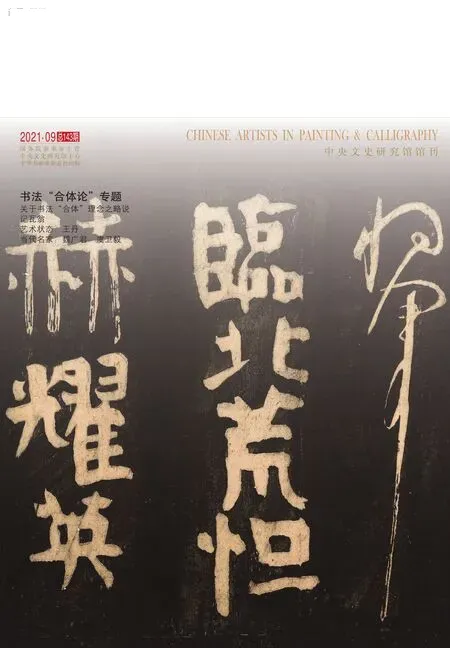

魏晋残纸

东汉蔡邕《笔论》中说:“书者,散也。欲书先散怀抱,任情恣性,然后书之。”“书者,散也。”散者,是书家本我自在状态的真实自然写照,所谓“先散怀抱,任情恣性”说得很明了,艺术家首先是要保持自我与真性情的自然流露,它不一定要受身外物之束缚与影响,艺术家的本色必然会显现,由此生发而来的即是艺术表现样式与风格。唐代张怀瓘《六体书论》也提到:“书者,法象也。心不能妙探于物,墨不能曲尽于心。虑以图之,势以生之,气以和之,神以肃之。合而裁成,随变所适,法本无体,贵乎会通。”实际“法象”是为书家心中之审美意象,这需要书家“合而裁成,随变所适”,即为艺法。当然,张怀瓘的这一说法又会引起人们的疑惑,似乎觉得书法艺术也能任凭书家不受任何法规约束就可肆意表现。但从艺术创作表现的真实性上看,“合而裁成”恰恰是书家大审美、大智慧与书法创新的具体表现,它只能是书家审美直觉与审美理念本真的直接反映,一步到位,直指人心。正如“合体”论所表述的,“融合化一”之后,便产生出新的生命。“合化”是行为,“合体”是结果。由此便不难发现,书法艺术“创造”只能是来自书家自身对事物敏锐的审美直觉感应,这当然不会有既成之法可以提供给书家直接拿来照搬套用。张怀瓘《评书药石论》里讲:“为书之妙,不必凭文按本,专在应变,无方皆能,遇事从宜,决之于度内者也。”“度内者”恰恰就是书家的总体审美直觉与艺术创造的把控,是书家艺术审美感觉之应用,也是理性化之形而下创造;它是艺术最直接的表现之法——“无法之法”,我称其为艺术创造的“天然之法”,一切艺术高妙表现均如此。因此,张怀瓘《文字论》里表示“字之与书,理亦归一”。需要说明的是,此法显然是无法复制甚至只能是一次性的,故“天然”已就为其定性了,“天然”即有其存在合理性,它哪里会有统一标准?然而“美”确是它的鉴赏特点与鲜明风格,使其艺术卓然而立。中国书法史上这种成功范例不胜枚举,前有王羲之、张旭、怀素、米芾、黄庭坚、傅山、王铎、于右任、林散之等等,今有王镛、王冬龄、曾来德等优秀书家。我个人认为书法不论何体,贵在创美。创美最难,王镛提出的“艺术书法”实际就是创美书法。创造美何其难,非有过人之才性、至高之定位、渊博之修为、卓越之技法等不能胜任,是为“逸品”,“曲高和寡”是必然。我想书法“合化”与“合体”之说理当也渗透着这样的书学理念。

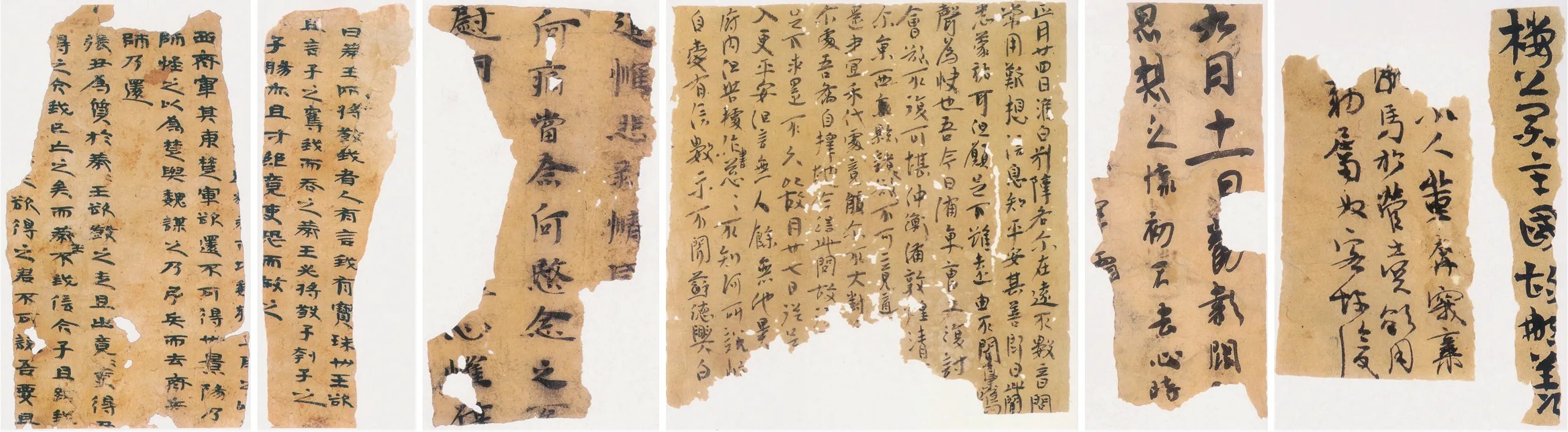

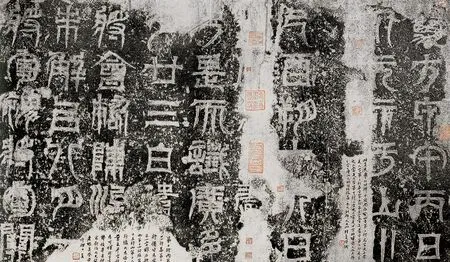

[西汉]莱子侯刻石 拓本 邹城市博物馆藏

[吴]天发神谶碑(局部) 拓本

因而,我们不难发现每个时代的书法大家也就只有极少数人可以达至。因艺术使命或艺术担当就在于艺术家不断“融合化一”,不断创造属于当下时代之美的艺术语言与艺术形式。当然,每人的审美观不同,也不可一味强求。然通向中国书法艺术审美的方向却是永恒不变的。“合体”论提出,书法“合化”并不是简单的几种字体的组合,其核心是笔法的一致性,其中的“一致性”也必然隐含了这一艺术审美思想。因此,一个时代在艺术发展上求新求变是非常正常的。张怀瓘《文字论》明确指出:“深识书者,惟观神采,不见字形,若精意玄鉴,则物无遗照,何有不通?”十分鲜明地表明中国书法艺术魅力所在之本是其形而上之精神内涵——中国书法艺术形式背后所隐含的“东西”,这个“东西”具有书法艺术美的独特性,美的神秘性及东方线性表现的“美的神韵”,即书法艺术独有品质和艺术审美形而上的哲学意味,它的存在和显现是很难用语言将其全部表达清楚的。审美判断甚至只能靠每个人(艺术家、欣赏者)视觉、听觉的总体把握来获得,而绝非是靠外人所能给予的。这一点很微妙。哲学上讲所谓“微妙玄通”“众妙之门”等,是因为它具有多样性、丰富性与无限性的艺术审美特质。这就自然会引出“审美直觉”的话题,“审美直觉”首先存在于创作主体——书家身上,它是一切艺术展开的必要前提,也是我们在书法鉴赏里常常碰到的棘手课题,认识不当,则无法进行。康德认为:“一个审美的观念不能成为认识,因它是一(想象力的)直观,永不能找到一个和它切合的概念。一个理性观念永不能成为认识,因为它包含着一个概念(关于超感性界的),却永不能付与一个直观能和它相适合。现在我相信,人们能称呼审美观念为一个不能解说的想象力的表象。”①康德为何这样说?是因为一切艺术表现要达至极高的巧妙性时,它才能真正完成它艺术创造使命,所谓“书者,散也”。但这对于书家来讲可不是一件容易做到的事,即好的审美观念一定要找到符合其艺术理念的最佳艺术审美表现形式——艺术表象符号。对书法而言,各种书体中总会有一种相对比较适合书家进行艺术审美表现的。也就是说,任何艺术家内在的审美感觉(意象)与外显的艺术表达形式语言都是很难“完全”对应的,只能对应出一部分内容。因而,许多艺术家常常对自己创作的结果会感到不满足或有些遗憾。康德认为:“在一定审美观念上悟性通过它的诸概念永不能企及想象力的全部的内在的直观,这想象力把这直观和一被赋予的表象结合着……因美必须不按照概念来评定,而是按照想象力和概念机能一般相一致时的合目的性的情调来评定的。”②也就是说,康德表明了美的创造必须不按照概念来评定,而是按照审美感应想象力及同“合目的性情调”相一致时来评定的,即由人的“审美直觉”来把握或综合审美感应力来完成。当然,艺术家总体驾驭的创造能力还在于其审美直觉与审美感应,在于其体悟与智慧,即人的审美“共同感应力”(康德)的作用,继而才能相应地达到人们艺术审美合目的性(具有审美修养者)要求。书法之“合体”生成恰恰是这一思维运用之结果,其中的神奇性、高妙性与艺术审美的神秘性均会得到充分显现,虽不能言,却能感觉得到它的存在。

[晋]好大王碑(局部) 拓本 辽宁省博物馆藏

因此,张怀瓘《书议》里早就明确指出:“玄妙之意,出于物类之表;幽深之理,伏于杳冥之间;岂常情之所能言,世智之所能测。非有独闻之听,独见之明,不可议无声之音,无形之相。”这表明他清楚地意识到书法内涵的艺术审美的神秘性存在,它只能靠书家审美直观感觉的总体把控来实现,也就是有赖于书家先天“综合判断”能力——“总体驾驭”能力。显然这种能力的高低就会直接影响到书法艺术创造的审美层次与审美高度,从而带来书法艺术审美的神秘性丰富内涵。

二、形者,外也,言也——书法艺术表现的极致

“合体”论认为书法艺术“合”皆由“破”来,此现象确实存在。每个时代的书法创作者都会有自己的审美追求,不同才气的书家又决定了其书法艺术成就的不同。核心在于要“合”与“化一”到书法艺术的审美极致才是关键,所谓独创性。“化一”必然带来书法艺术表现的结果样式,书法上的求新求变绝非是一蹴而就,轻易获得,它需要书家多种修为,艺术胆识及高超技法。张怀瓘认为:“人之材能,各有长短。诸子于草,各有性识,精魄超然,神采射人。”③书法艺术创作表现更应“以风骨为体,以变化为用。有类云霞聚散,触遇成形”。其“虽至贵不能抑其高,虽妙算不能量其力。是以无为而用,同自然之功;物类其形,得造化之理。皆不知其然也。可以心契,不可以言宣”④。表明书法艺术的审美与创造技艺的高度首先是书法艺术定位问题,这里就隐含了中国书法艺术的最高美学思想。张怀瓘以草书为例,指出草书的艺术创作应以“无为而用”,使书家天性达至“自然之功”与“造化之理”,创作才可达到类似“云霞聚散,触遇成形”⑤的自然艺术效果,也就是书家本我自然天性与书法技法的天然统一。这种“天然统一”实则是艺术的再创造,近似“融而化一”。它是中国书法艺术表现的高妙境界,也是最理想的书法艺术创作表现过程。张怀瓘这一书学思想可谓异常精妙,论者将书家自我审美意识与审美感悟形象生动、准确地传达出来。从理论根源上讲,它是来自于中国传统道学思想中老子的“道法自然”观,作者实际是要求书家应以“无法之法”应对创作(创造),才可产生精湛的中国书法艺术,美的艺术,“方知草之微妙也”。所以,书论上的“变化为用”“触遇成形”“无为而用”“从意适便”“随变所适”“法本无体”“行不可见”“灵变无常”等理论观点,都可看作是针对书法创作中的“无法之法”的具体应用。

从艺术审美本质上看,“无法之法”是书家自我意识的潜在发挥,是其天然性的发挥,也是书家艺术表现最理想的发挥,更是艺术科学性的探索与运用。这种探研显然是与书家自我意识和总体思维驾驭书法技巧的能力密切相关,“总体驾驭”这种能力是书家自我意识潜能的外显表现,书法上的一切艺术表现形式都是书家自我审美意识与“总体驾驭”书法表现技巧能力的集中反映与呈现。我认为“合体”也正是能体现这一现象的结果,“合体”论认为,成功之破便为“合”,并且“因势取裁,取法不定,不定为法,翻合书法”才具有书法创造的高妙性。也就是说,“破”之到位,“合”之生成;“合”之生成,法之自立;法之自立,“体”之显现。

三、法者,定也,则也——天才为艺术也“为自然立法”

康德对艺术表现的主体(艺术家)有其独特的认识,他对艺术家的定位是非常客观的,认为艺术家须具有一定天赋才行,否则创造上很难达到极致。对此,他这样解释:“天才就是那天赋的才能,它给艺术制定法规。既然天赋的才能作为艺术家天生的创造机能,它本身是属于自然的,那么,人们就可以这样说:天才是天生的心灵禀赋,通过它自然给艺术制定法规。”⑥显然,这里制定法规的前提是要求艺术家须具有极高的创造潜质、审美修为和审美定位,凡具备此条件者胜。中国书法艺术创作也不例外。从古至今,在中国书法艺术的不断演绎与推进过程中均没有脱离开这一艺术发展规律,且历代均有成功范例。因此,“合体”论的书学思想确有其合理性与现实意义。伴随着这一思想,我想不论何种书体的创造,其关键点还在于创造者(书家)的艺术审美高度。由于中国书法艺术具有抽象性、意象性、创意性等艺术造型特征,它就必然属于高智慧、高技法、高修养的艺术表现。因此,其艺术表现形式极具魅力。正如宗白华所言:“中国的书法,是节奏化了的自然,表达着深一层对生命形象的构思,成为反映生命的艺术。因此,中国的文字不像其他民族的文字,停留在作为符号的阶段,而是走上艺术美的方向,而成为表达民族美感的工具。”⑦又说:“中国的文字渐渐地越来越抽象,后来就不完全包有‘象形’了,而‘象形’‘指事’等只是文字的一个阶段。但是,骨子里头,还保留着这种精神……中国书法的内容也很丰富,有很多书体,境界的发展是没有一定的止境的,将来还会有新的书体……是最值得中国人作为一个特别的课题来发挥的。”⑧

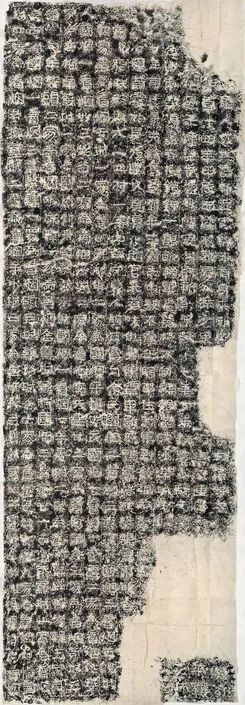

[隋]曹子建墓碑 拓本

注释:

①[德]康德著《判断力批判》上卷,宗白华译,商务印书馆,1987年,第189页。

②[德]康德著《判断力批判》,第191页。

③高译《中国书法艺术美学》,天津人民美术出版社,2012年,第55页。

④高译《中国书法艺术美学》,第56页。

⑤高译《中国书法艺术美学》,第55页。

⑥高译《中国画艺术美学》,天津人民美术出版社,2018年,第114页。

⑦宗白华《艺境》,北京大学出版社,1987年,第362页。

⑧宗白华《艺境》,第362-363页。

[隋]曹子建墓碑(局部) 拓本