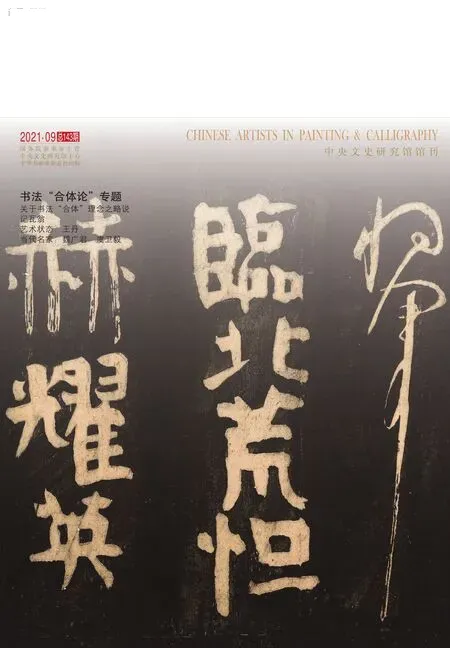

中国画的“合化”现象

□ 任军伟

“书法合化与合体论”概念的提出,为认识书法史提供了一个新的视角,同时也为书法艺术在当下和未来的发展廓清了方向。因此,这个概念一经提出,围绕它展开的讨论对于书法艺术的学术价值和现实意义是毋庸置疑的。我认为,这种“合化”的概念,其适用的范围不应该仅仅局限在书法领域,更应该把它视作艺术领域普遍存在的概念。如果我们仅仅是从书法艺术的角度予以讨论,则无益于阐发其应有的价值和内涵。在此,我想从中国画的角度,来简要阐述“合化”存在的普适性。

如果说书法艺术的成熟是以篆、隶、楷、行、草五体的分化、完善为标志的话,那么中国画的成熟,则是以相对明晰的绘画分科为标志的。中国画的分科大致是从唐代开始的。张彦远在《历代名画记》中将中国画分为六个门类,即人物、屋宇、山水、鞍马、鬼神、花鸟。后来,南宋邓椿《画继》则分作八类,即仙佛鬼神、人物传写、山水林石、花竹翎毛、畜兽虫鱼、屋木舟车、蔬果药草、小景杂画。再往后,不同时代的学者则以各自不同的视角提出了不尽相同的绘画科目的划分,名目繁多,不一而足,这里不一一征引。尽管如此,我们在一般的认识中,往往习惯于将中国画划分为山水、花鸟、人物这三大门类。可以看到,从唐代开始,中国画就主要沿着人物画(唐五代)、山水画(宋元)、花鸟画(明清)的轨迹发展演进。换句话说,从唐代开始,中国画就走上了一条科目分化的发展道路。人物画只表现人物而与山水花鸟无关,比如阎立本《历代帝王图》、吴道子《八十七神仙卷》等。山水画只注重表现山川丘壑而仅仅将人物作为点缀,比如范宽《溪山行旅图》等。而明清以来的写意花鸟画,则往往与山水、人物无涉。从这个角度看,中国画的山水、花鸟、人物,与中国书法的篆、隶、楷、行、草一样,呈现的是分体、分科发展的路径。

正如“书法合化与合体论”这一概念所表明的那样,分体呈现的仅仅是书法史的一个方面和纬度。而从另外一个方面和纬度来看,则恰恰呈现出完全相反的景象,即在整个书法史上,篆、隶、楷、行、草五体的融合一直都是存在的,并且也正是这种“合”而不是“分”,才是书法创作真正意义上的内在动力和方法论。比如,如果没有篆书和行草书的融合,也就不可能有颜真卿的《祭侄文稿》和怀素的《大草千字文》。同样的道理,山水、花鸟、人物的分科演进,也只是中国画的一个显性逻辑,在此之后,还存在着一种“合”的发展脉络。这就意味着,中国画其实还有着我们并不熟悉,或者说并不太看重的一面。缺少了这一部分内容,很难说我们对于中国画的认识是完整的。到目前为止,我们对于中国画的研究,以及我们所撰写的大部分中国绘画史,无一不是以传统文人所创作的山水、花鸟和人物为主体的,某种程度上说,这构成了我们对于中国画的主要认识。但实际上,除了这一部分内容外,中国画还有不同于文人画的一面,相对于文人画的“分”,这些绘画则呈现出“合”的趋向。也就是说,在文人画的山水、花鸟、人物分科创作之外,另有一些中国画的创作呈现出山水、花鸟、人物等相融合的面貌。

[明]陈洪绶 《西厢记》插图

[清]八大山人 荷花图 纸本水墨款识:八大山人画。钤印:八还(朱)

考察一下清代之前的传统绘画史,就可以知道,以“合”为主的中国画,大致有如下几个种类:第一,宗教壁画。比较典型的,如敦煌的佛教题材壁画,尽管其中不乏单纯描绘某种单一佛像的作品,但有一些“经变”绘画,却呈现出另外一种景象,往往是人物、山水、花鸟乃至仙佛鬼神、屋木舟车并置。第二,墓室壁画。墓室壁画一般而言有两大主题,其一是对墓主生前现实生活的追忆性描绘,其二是对墓主即将进入的另一个生活世界的想象性描绘。但无论是哪一种主题,呈现在画面上的,大都是一个多种物象并置的“场景”,因而并不受山水、花鸟、人物分科的影响。第三,宫廷绘画。肖像类的宫廷绘画,遵循的是山水、花鸟、人物分科的创作范式,画面上往往只呈现人物形象。但另有一类表现宫廷生活、重大事件的绘画,则往往会突破这种分科的局限,创作上以“合”为主,如王翚《康熙南巡图》。第四,民俗绘画。较有代表性的如张择端《清明上河图》,如果按照山水、花鸟、人物分科的标准来衡量,那么这件作品实际上很难归类,因此可以说,这件作品就是以“合”为主的创作典范。第五,书籍插画。明代以来,随着市民文化的兴盛,以及印刷业的空前繁荣,大量的插画出现于书籍之中。这些插画,目的在于强化、补充书籍的内容,因此并非可有可无。尤其是在通俗小说演义类的书籍中,插画形象在体现故事情节方面更是必不可缺,相应的,这些插画也不会局限于山水、花鸟、人物的分科,而是视其需要,会将不同的绘画科目的内容融而绘之,如陈洪绶绘制的《西厢记》插图就是这一类。由此可见,中国画中的“合化”现象,同样存在。

那么,我们接下来需要讨论的问题是,中国画中的各类科目的“分”与“合”,各有什么样的存在理由?如果将这两种不同类型的中国画加以比较的话,不难发现,两者在创作目的和功能实现上,有着不容忽视的区别。简单地说,注重山水、花鸟、人物科目之别的文人画,侧重于创作者主观情感的抒发,因而具有较强的抒情性。相反,不太注重山水、花鸟、人物科目之别的中国画,无论是宗教题材,还是民俗题材,则无一例外地具有较强的叙事性。这实际上就可以理解为,中国画的“分”,要在抒情;中国画的“合”,要在叙事。由于唐代以后,传统文人士大夫一直是中国画创作的主要群体,而他们从事绘画创作的最主要的目的,就在于表现高洁超逸的情感和情怀。这在一定程度上,会导致我们对于中国画的误解,会误以为中国画只适合于抒情,不适合于叙事,甚至是只擅长抒情不擅长叙事。事实证明,中国画并非不能叙事,也并非不擅长叙事,而是以“合”为主,不太在意山水、花鸟、人物科目之别。这类绘画作品的大量存在,就说明了这一点。

潘天寿 小龙湫下一角 纸本设色 1963年款识:小龙湫下一角。六三年癸卯玉兰开候,寿者。钤印:潘天寿(白) 阿寿(朱)

清末民初以来,传统文人写意画,遭到康有为、陈独秀等人的激烈批判,原因就在于,只注重抒情功能而无视叙事功能的文人画日益程式化,并且日益丧失了与现实社会的关联。徐悲鸿等人则致力于中国画改良创造,意在不断强调中国画的叙事功能,以求得中国画在新的文化语境中再生。很显然,在他们的创作中,山水、花鸟、人物之间的界限,渐趋模糊甚至被逾越,中国画的叙事功能得以重光。当然,他们的绘画并非不注重抒情,只是在叙事的过程中加以抒情,以区别文人画完全不在意叙事,一味通过笔墨抒情的特征。通览20世纪中国绘画史,注重叙事的绘画,逐渐取代了注重抒情的文人画,而以“合”为主的中国画,则取代以“分”为主的中国画,并成为主流。新中国成立以来,一系列表现重大革命历史题材的中国画,以及80年代以来的注重表现当代人的城市生活、现实生活为主题的水墨画,都能说明这一点。

至此,我们可以做出这样一种判断,就是中国画的“合化”不仅存在,而且还应该是中国画不可或缺的组成部分。当然需要指出的是,中国画的“合化”,使得近代以来的中国画克服了“穷途末路”的窘境。同时,我们还可以做出这样一种判断,即“合化”无论是作为现象还是思想观念和方法论,不仅是属于书法的,也是属于中国画的,也是属于这里没有论及的其他艺术门类的。