和合应变

——以“合体观”论陆维钊书法的“创新”

□ 金 琤

“书法合化”与“合体”理论是对书法“破体”概念的深化,不唯求其杂糅结合,更溯其源,重建古人书写之真实精神,是对书法艺术传统性、当代性和未来性的一体化解读。

书之合体可分为两个层次:一是从现有的书体范式中援引糅合,协调笔势,取舍展促,令不违背,即融合之义;二是从书体分化的根性出发,追溯到无体之本,使“气达乎道,同混元之理”①,臻此,则“可比之为有生命的事物”②,即和合之义。前者是后者的必经过程,后者是前者的高级阶段。

故书之体,欲论其合,须知其分。孙过庭曰:“方复会其数法,归于书契之作,适以记言;而淳醨一迁,质文三变,驰骛沿革,物理常然。”③亦指此过程自然、连续地展开。具体来说,秦篆、汉隶、唐楷之分似乎早已成为公断,然有两点尚须阐明:书体的分化在汉魏时期便已全部完成,此其一;书体的流变在唐代之前并未形成泾渭分明的割裂,如魏晋残纸,兼有隶草真行之体,此其二。

此外,在书法艺术的发展历史中存在着一种特殊的现象,即各书体交融创变初期之作,往往成为不可逾越的经典——小篆宗秦李斯,隶宗汉碑,行草宗东晋“二王”,楷宗晋唐诸家,此后鲜有出其右者。由是推之,书体的演化虽出于实用的动机,然其艺术之美学,则在于此过程中先贤所绽放出来的伟大“理性”,可谓美在变之当下,却非成规之中,而“合化”正是回溯这一当下的重要实践。

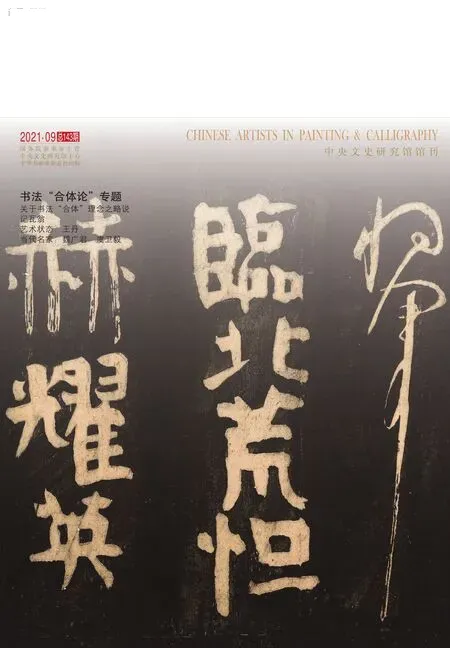

陆维钊 四古碑名 29×35cm 纸本 1978年

王羲之谓“每作一字,须用数种意,或横画似八分,而发如篆籀;或竖牵如深林之乔木,而屈折如钢钩”④,其将“八分”“篆籀”融化为“意”,盖诸体形分而神合,不落窠臼。至宋元,则全然一派新意,易学而难化,几失其神。故论书体之变,当以汉魏为宗,两晋为要,唐宋尚存遗风,此后未足论,至明清碑学又起波澜,何子贞、康南海、赵㧑叔、沈寐叟等,诸家并起,各有所得。陆维钊跻身其间,亦为一代宗师。

陆维钊在20世纪70年代,曾对弟子章祖安说过一句耐人寻味的话:“将来的书法很可能坏在‘创新’上。”⑤50年后的今天,纵观书法与许多其他艺术,这种敏锐的察觉,仍直击时弊。贡布里希曾说:“艺术必须在程式的上下文中才能发展起来。人们必须创造、发展并逐渐改进这些程式,使它们达到令人赞叹的绝妙程度。可当代的批评家们并不关注和期待这种程式的改进。他们总是想有新的艺术。”⑥同样地,“合化”作为书法艺术创新的一项指导思想,更不能陷入空洞的“造新”运动——新的图式并非因其“新”而具价值,而是因其比旧的图式更深地根植于传统土壤,方显生命。

陆维钊在书写中呈现出一种革命性的“创新”特质,几乎是书法“合化”精神的毕现,且付出一生努力,主要有二:一是创立了熔篆隶于一炉的蜾扁书;二是写出了融合碑帖的碑体帖性新形态。当我们仔细梳理其中的脉络与流变,可以惊奇地发现,他的思想与书写正是循“合体”找路径,不断深入中国传统文化腹地,寻觅书写出新的方向。

陆维钊 录贾至《送李侍御赴常州》 纸本

陆维钊 毛泽东《和柳亚子》 纸本

陆维钊 录岳飞《小重山》词 纸本

对于书之“合体”理念,陆维钊显然是认同的,他在20世纪60年代浙江美术学院的讲课中有言:“美的感觉愈多愈好,美的感觉相反相成,好比一菜多味,多菜各味,如李邕一人能写几种风味,王羲之一种字有几种风味”⑦,都是最好的证明。这里不仅指出“合”需要“多”,更指出“合”既须“相反”,又须“相成”,此正可作为“合体”最精要的叙述。他写《四古碑名》,述平生最得力的四碑,分别为《三阙》《石门铭》《天发神谶》《石门颂》,无一碑不兼数体之妙,合诸变而通神。具体而言,《三阙》指《太室》《少室》《开母》,其中《太室》为汉隶古穆品格的楷模,《少室》《开母》拙厚可爱,在汉篆中独树一格。《天发神谶》以隶书方笔写篆形,笔力雄强无匹,字势斜而实正,雄姿飞舞。《石门铭》以篆笔写楷书,结字又杂隶势,雄秀开张,飞逸奇浑。《石门颂》以圆笔篆法作隶,一反汉碑的方严结实,笔画喜用长势,错综变化而无痕迹。这些古碑体态综合、书体间杂,无定式、富变化,陆维钊从中法乳,发乎蜾扁书与行草书实践,今分而述之。

一、蜾扁书之“合体”

刘熙载曰:“隶形与篆相反,隶意却要与篆相用。以峭激蕴纡余,以倔强寓款婉,斯征品量。不然,如抚剑疾视,适足以见其无能为耳。”⑧正可见篆隶书融合之难。陆维钊从15岁学习篆隶开始,到晚年“陆氏蜾扁体”的成熟,实现篆隶书深度融合的理想,其探索经历了一个漫长过程。

现在我们所见陆维钊最早的篆书作品是18岁所书的《临金文钟鼎》,此作秉承乾嘉碑学书风,用笔重墨铺毫,笔道虬曲拗折,似学吴昌硕,字形大小错落、跌宕多姿,其厚重与奇崛的审美基调早已确立。前期篆书作品还有《钱孝女淑贞墓表》上的篆书额等,书作相对规矩,有迹可寻,依篆书写碑额以显示郑重,用二李长形篆书,笔道铺毫质重,线条婉转贯通,字形大小相对均匀,偏旁部首略有参差错落。隶书《奉爵吹笙联》《韩康遗法》,皆是地道的汉碑风味,前者线条曲折涩进,间合《史晨》《礼器》内擫笔势,结体紧敛与分张对比,汉碑气象恢宏凝练;后者得《曹全》飘逸婀娜之体态,秀挺中平添古穆平和的性格。无论金文、小篆、汉碑,陆维钊的学书寻其根脉,且善学善变。

陆维钊 篆书千字文跋尾(录王澍文) 纸本

陆维钊 书与马一浮 32×41cm 纸本 1961年

篆隶书的融通,是陆维钊于50年代至70年代一直在苦苦求索的书写形态。中华人民共和国成立后,陆维钊把初创的字体给沙孟海看,请他提意见,沙孟海以“会变就是好”,颔首嘉许。有一点尚需特别关注,在篆体书写中,陆维钊恪守《说文》篆法,以此为正宗。元人吾丘衍在《学古编》中曾述:“又可知古字象形、指事、会意等未变之笔,皆有妙处,于《说文》始知有味矣。前贤篆乏气象,即此事未尝用力故也。”⑨盖因汉篆多变古法,吾丘衍振臂呐喊,力倡许慎《说文》救篆法之失,陆维钊正是执守吾丘氏的这一说法,故写篆一直宗主许氏小篆结体。他有一本《篆书千字文》稿本,依照王澍《千字文》排布所书,字法上严格遵循王本,不作丝毫改变,文后还抄录王澍跋文,甚至摹其印章而终。从跋文可知,王澍推崇石鼓、二李小篆为篆学精华,在批评明代篆书几家流弊中,拈出圆(劲)、瘦(腴)、参差(整齐)三要,陆维钊想必十分欣赏此文,顺手抄录。陆书《千字文》虽从王本,出于依据篆文、熟识篆字的需要,但其字形则已具蜾扁意态,欲为构架字形、揣摩空间。王本笔锋内蕴、笔势含蓄,正襟危坐中无一笔懈怠,陆本则矫健敏捷,用锋灵敏爽落,盘曲行进中多呈画意与图形的动感。相比于王本的结体严谨工整,分布均匀对称,陆维钊尽力将字形“压扁”,用强烈的收放对比联合偏旁部首间关系,产生挽结的精神。其中最具难度的是易长为扁,如何处理扁方形篆书的空间关系,塑造其中“空间通透”之意,于是轻重对比、虚实相间、笔画叠排、重心偏转……陆维钊是在这一字一形的形体构造中,细细地探究着其中的“真味”,正是这种真味将端严肃正的篆书改写、表现与创造,产出活泼富有艺术性与生命力的新形态篆书书体。

一方面,陆维钊假借王澍的“正宗”与“正步”,力求溯源篆学之正统;另一方面他不断寻求突破,以隶为本,融通篆、草,书写出《抽宝剑缚苍龙联》《同心干放眼量联》等佳作,又进而走入蜾扁书变体,以《菩萨蛮·大柏地》为代表。此作依隶法横势写篆,字距松行距紧,将隶书的开张与篆书的端庄相结合,用线生硬简直,强调内擫,长线波势节奏和横势空间节奏契合,但篆书繁复的点画结构常常呈现出横向的拥挤感,是为蜾扁书的雏形。其次是加入篆书婉通笔法的协调阶段,以《毛泽东沁园春词句》为代表。此时书作保留了前期横向空间的特质,且更加强调内擫外拓之势的对比,大量运用篆书的圆笔和隶书的顿挫,极大地丰富了书写节奏。此外不仅用扁体,方形、长形体的加入,令书作整体增添了生姿与活力,但隶笔波势尚显突兀,与篆体稍欠协调,字形结构时露难色。最后是虬曲圆融、律动丰富的成熟阶段,代表作有《〈潘天寿常用印集〉题签》《鲁迅诗句》《毛泽东长征诗句》等,外形多变,扁、方间长,相引相阻,浑如一体;线条更显篆意,虬曲环转,元力蕴含,外如万岁之枯藤,内如百钧之弩发;笔势圆劲内抱,横势飞动外扬,疏则如大江横断,密则如山川勾连,绵延不绝。

陆维钊 潘天寿常用印集题签 29×17cm 纸本 1977年

陆维钊 抽宝剑缚苍龙三言联 182×50cm×2 纸本 1964年

从《千字文》蜾扁书发端,至开创时逐渐隐退直率的隶意,陆维钊转而重视单字笔势的回环,丰富精微而波动的用笔变化,促进了空间结构的横势开展与内部空间的沟通。行与行的有意亲近,对空间动态的表现,不仅依靠字形大小、高低的外形变化,更随笔触飞动、节奏外化、篆隶笔法交融,空间形态有了更多述求:将字的左右两部分拆成两半,中部距离有大有小,更有向左右之字紧贴的趋势,字与字之间为大空白,在单字中出现小空白,一方面与大空白沟通连接成为整体,改变了畦畛分明的篆隶静体章法形式,将“匡廓之白”妙造为“散乱之白”;另一方面横势视阈将视线导入字形的内部,更延展到相邻的行间,与视觉想象相结合,尤显精神凝聚。一言以蔽之,这种创新,严守篆书六书法则,将篆隶笔法充分融合,技巧积累渐入成熟,促进了蜾扁书表现力的发展;同时在有意识地展示线条时间性的错觉中,强化了空间结构能力,赋予篆隶书少有的动态节奏,实为近现代以来篆隶书新变中的绝佳发挥。

综上,陆维钊开创蜾扁书的历程,向世人昭示出“合体”之难,关键有四:其一须正本清源,翰墨功多,先守其正,次寻流变,朝夕晤对,殚精竭虑。其二须得其意而忘其形,如篆书形长,若不弃之,则隶意之绵密无以加;又如隶体折方,若不变之,则篆意之虬曲无以有。其三须得于古人之自然,向未分处求其合,如陆维钊无《三阙》《石门》之滋养,强抱篆隶于一毫,则必不能得其水乳。其四须锐意进取,契合理法,于最古处焕最新颜。

二、碑体帖性之“合化”

相较于蜾扁书创立的“合体”,陆维钊碑体帖性的实践则不是具体书体的融合,也不是历来争论不休的碑帖两派的协调。他不喜言碑学与帖学,并曾述马一浮言碑学与帖学之纷争是无事生非、庸人自扰。这里的“碑”“帖”是发展于两种不同美学基底的艺术精神,是精神意象层面上的乳合,当为高于融合的和合之境。

对两种艺术精神的准确把握是合化的前提。陆维钊对碑书的学习重在自运,意在化解结构,探求字体造型多变和空间表现张力,常用自我的方法重新打散偏旁部首、行间章法,对笔画的长短、粗细、方圆进行改造,在诸多变化中求得和谐统一;其对帖学的临习则十分忠实,希望用敏锐的心思和手指去感知帖书对笔法的高要求,以表现其动作的细腻性、复杂性与准确性。两者交互融通,前者赋予帖书所不具备的视觉形式,后者将全部修养填补至碑书恢宏框架。

陆维钊非常重视楷书的基本功,以唐楷起步,转而承续清代碑学雄风,下笔雄秀有由。早年学习颜真卿《多宝塔碑》、欧体楷书,最得力的是“小欧”(欧阳通)的《道因法师碑》。在《书与马一浮》信札中,我们可以看到欧字与马一浮对陆维钊的影响,他甚至专一模仿马一浮,以加速对“小欧”神髓的理解,笔下的骨朗气清正是其学习唐碑的结果。

陆维钊 天地关山五言联 140×35cm×2 纸本 1978年

青年时,陆维钊更多醉心于魏碑楷书。魏晋南北朝刻石奇古拙朴,妙趣天成,与先秦篆书、两汉隶书风化、剥蚀、自然残缺之美,加上古拙质朴的金石气,继续开拓着他的审美理想。早年他明显学习沈寐叟,用笔方硬,笔笔端严,字形横扁,颇含隶势。沈氏以方笔改造碑书的方法直接影响了他的用笔,深入经典后,陆维钊又转变为以方为主间合圆势。如同样临《爨宝子碑》《爨龙颜碑》,沈氏几乎纯从原碑出,陆维钊则是自家方法,用笔不仅方,且更加劲健,加强了点画粗细、行笔节奏的关系,平添了线条形质与字形错综变化的美感,尽收放腾挪之能事。方而活、重而灵,这是陆维钊晚年超越沈寐叟的明证。在魏碑书家中,他还看重赵之谦,对赵氏的评价是聪明之极,把魏碑写活了。赵之谦将碑的古意与帖的精致交融,这种“活”性启发了陆维钊在用笔上以帖的灵便对碑书进行深度融合。当站在两大巨人的肩膀上时,他的“合化”似乎有了高瞻远瞩的底气与动力。

帖学行书中,陆维钊在王字一脉用功尤甚。即使到了晚年,仍致力于“大王”《兰亭》三种、《圣教》二本的临摹,有书作题记“临兰亭第八十八通用虞本”“临兰亭第一百五十通”,可见其对帖学书风的孜孜追随。在陆维钊遗留的书作中,还有几件临恽寿平书法的习作颇值得玩味。南田重视笔法,承董书一脉,广涉诸家,尤佩服褚遂良笔法的精微,在“细”“遒”两道独抒心得。晚年陆维钊倾心临写恽氏画跋,有的可以说是毕肖的摹拟,在得心应手、虚和冲淡中再现传统书写的表现能力。

碑学因题材的限定,没有行草书,且碑书的正、大、严、重又恰与行草书的奇、活、灵、变相违背,可以说引碑入行草是碑帖融合的关隘。陆维钊从书写精神的移情功能出发,上追无体之境,以线条与空间两方面解散碑帖,将对立的两极深刻融通,与其他书家产生了高度的分野。具体而言,他以线为根本,下笔厚重,雄美中见浑实之质,笔致虽阔,却不是简单地横扫,以逆取势,敛毫入纸,以按为主,顿挫敏捷,合以速度,强调用锋,节奏复杂内蕴,以峻劲为尚,严重中寓婉转的风貌,开启了独具魅力的线质特色。与“蜾扁书”创造相同,在行草书体中,陆维钊也非常注重造型结构的空间形态。他对字形的相互揖让、空间的盘桓经营有着特殊的敏感力,单字结构大小错落,字势斜正相生,规避了一般书家在空间上的均衡及理性。再兼合用笔的方圆、粗细,加以用笔速度变化,将字形写得画意十足。形立势生,似断实连,这种在天性中对鲜活姿态的追求,是陆维钊碑体帖性特有的素质,在大开大阖中觅和谐,又辅以精深的用笔,弥散在意象辽远的艺术空间中。

《天地关山五言联》是陆维钊魏体行书代表,碑帖融合最为出色。用笔主方,强化骨力,但绝不刻厉刚猛,而时参外拓笔势,迂回盘结,团和一气,气势鼓荡,以帖性催动碑体,合方圆于一手,舒卷连贯,气脉磅礴。草书《周总理诗》笔下篆籀气严重,笔势外拓中含敛势,鼓荡雄厚之气盈溢,线条之坚浑,技法之矫健复杂,几入无人之境。该作结字、用墨、布局跌宕多姿,字形对比已入极轨,章法全然不分行列,字字鲜泼活跳,却各得所安,疏密随墨色变化,层次分明,顿生斑斓之彩。

陆维钊书写中的碑体帖性,在诸多碑帖融合实践的书家中具有一种超越性,一是终生的帖书研摹赋予了他高超的手指敏感力和使转技巧;一是碑书造型的长期实验开拓了他的想象空间。两者相辅,令他突破传统碑帖对立的固化形态,开启了独具魅力的线质特色,提按使转、顿挫擒纵、峻劲方严的笔法及强烈的节奏意识赋予了书作更多的时间意味,空间表达因笔势、字势、行势等贯通更为多样而自然,使结字乃至整篇布白具有更多的对比性和耐看性,昭示了章法构成上的巨大潜力。因之,碑体帖性之“合化”,源自用笔的复杂与善变,更成于新形态结构空间的塑形与美感,即书法最高层次表现为“生命感”。

陆维钊书法正是遵“合体”“合化”之独特审美,寻路径求创新,在蜾扁体与碑体帖性的“新形式”中,集约众美,难度高,深度远,包容了多样性、内美的复杂性,深入时代,醇厚高古,历久弥新。综合来说,蜾扁书的彻底成熟离不开碑帖两极的开拓和融通,碑体帖性的成就也离不开篆隶书融合实践的丰富经验。蜾扁书因“合体”有开创之功,碑体帖性的实践循“合化”多有新意与变态,诚为前贤所言“其必古人所未及就,后世之所不可无而后为之”⑩。书体之和合,已脱胎于体而直达于书,全在精神意气。王羲之曰:“厥,谓其美也,视形势成机,是临事而成最妙处。”是谓美者,成机也。《说文》曰:“主发谓之机。”主发者未发而执其总纲。故于书之体,合为分纲,化为合纲,笔为化纲,意为笔纲。“合化”之意深至此。

我们新近找到陆维钊1948年由华夏图书出版公司出版的《中国书法》。这个庋藏多年、隐而不见的文本,与读者熟知的《书法述要》,存诸多玄妙。如最后一章节述“古文字”,以“故欲多变化,当以钟鼎为法也”结语,这简练的十二字,正是陆维钊的书写理想与实践经验,更是他和合应变思想的“宣言”。只可惜《书法述要》正缺此句,不免让人心生戛然而止的遗憾。此论也充分印证了陆维钊书法自18岁《临金文钟鼎》伊始,终生以变化为总领,恰如列庄所言“万物皆出于机,皆入于机”也。司空图谓:“浅深聚散,万取一收。”盖乎分合之道。故曰:真草篆隶之未发谓之书,发而中节者谓之体,发乎未发,中之又中,谓之合体。

科学家发现规律,艺术家发现形式。王国维在谈美术时曾写道“一切之美皆形式之美”。丰富多彩、光景常新是人类对世界独特的要求,陆维钊毕生以“和合”实践创造了富有感染力的形式,体悟着艺术的精义,他是一面镜子,一盏慧灯,为我们树立了范式,成为一道可以追逐的光。

陆维钊 周总理诗 182×49cm 纸本 1979年

注释:

①[东晋]王羲之《记白云先生书诀》,《历代书法论文选》,上海书画出版社,1979年,第37页。原句为:“书之气,必达乎道,同混元之理。”

②陆维钊《书法述要》,浙江古籍出版社,1986年,第51页。

③[唐]孙过庭《书谱》,《历代书法论文选》,第124页。④[东晋]王羲之《书论》,《历代书法论文选》,第28页。

⑤章祖安《书法美简述》,《浙江省书法家协会编·沙孟海论坛——暨中国书法史学国际学术研讨会论文集》,浙江古籍出版社,2010年,第295页。

⑥E.H.Gombrich, The Museum's Mission, the Enjoyment of Art, the Problem of Critics', Art News January 1974, pp.54-57;中译本见《艺术与科学:贡布里希谈话录和回忆录》,杨思梁、范景中、严善錞译,浙江摄影出版社,1998年,第209-210页。⑦陆维钊《书法述要》,第53-54页。

⑧[清]刘熙载《艺概》,《历代书法论文选》,第686页。

⑨[元]吾丘衍《学古编》,《中国书画全书(第二册)》,上海书画出版社,1993年,第905页上。

⑩《顾炎武文》,唐敬杲选注,崇文书局,2014年,第159页。