“三问”齐驱 点燃思维

——小学低段数学课堂提问技巧的研究与实践

浙江省杭州市余杭区径山镇长乐中心小学 尤晓菁

现代教育思想强调学生是学习的主体,只有实现教师主导作用与学生主体地位相结合,才能充分激发学生内在的学习动机,发展学生的智能,而课堂提问已成为教学过程中师生双边活动的重要媒介,尤其是随着新课改的深入开展,课堂提问已逐渐成为一项可操作、可评价,可把握的教学技能,越来越受数学教师的重视。

一、提出问题

有效的数学课堂提问可以开启学生的智慧之门,唤醒学生的求知欲,增强学习动力,同时使课堂充满情趣和艺术的魅力。通过调查发现在实际教学中老师的提问存在以下问题:

1.有理无答:忽视思维点拨。

部分教师特别是青年教师由于对“理答”理论缺乏学习与认识,对“理答”内涵不甚理解,认识仅仅停留在“理会”程度,没有及时有效地进行针对性点拨,也就是缺乏了对“答”的重视与指导。甚至有部分教师在学生遇到思维困难时,粗暴地用“代答”代替有效的语言引导,挫伤学生的学习积极性。

2.碎问碎答:缺乏知识体系。

在教学中,往往会出现这样的现象:问题过多、过琐碎、缺乏知识体系。教师为了在有限的课堂时间内完成预设的教学目标,势必不能给学生留足、留够思忖的时间。由此,课堂上学生常常对上一个问题还没有分析理解透彻,教师又抛出下一个问题,学生思维较为浅表、混乱。假使学生对某一问题的理解出现偏差,教师必然会综合考虑时间因素,用代答来减少时间的“损耗”。如此,整节课便是由教师的“碎问”和学生的“碎答”来组成的。课堂提问要问到学生心里,而不是为了提问而提问。

3.语言单一:影响参与热情。

个别青年教师缺乏对课堂的应变能力,理答语言单一与匮乏。目前,课堂上最常见的还是让学生举手回答,但这种方式有着明显的缺陷。比起那些自己选择坐在角落里做“白日梦”的学生,更令人沮丧的是那些在角落里静静地举着手等待老师点名的学生。更直接的提问方式,比如随意挑选学生回答,只是解决诸多问题的其中一个方法,课堂实践证明用单一的提问方式提出很多问题很容易就让学生走神。甚至,有部分青年教师在课堂上的理答实践大多采用这样一种固定模式——“是的,你答对了!”“非常好!”“你真棒!”“这个答案不对,请你再思考一下!”这无疑是一种机械式的理答。这样枯燥且缺乏变化的理答,必然是不能良好地调动课堂学习氛围,更无从谈起激发学生课堂参与热情了。

4.缺乏层次:没有面向全体。

部分教师由于课前准备不充分,没有精心钻研教材,也没有结合课的性质和学生实际情况来创设提问。在上课的过程中,想到什么问题就问什么问题,缺乏条理性和层次性。这些问题的提出,不仅没有发展学生的思维,反倒让后进生不明所以,更不知道怎么回答,长此以往会导致后进生在课堂中的参与度越来越少。

二、研究构想

1.集中注意,激发兴趣。

在数学教学的过程中,部分内容不完全贴近学生生活实际,如教学图形与几何这一内容时需要学生发挥抽象思维,教学数与代数时练习往往占一定的时间,因此有的学生并不能时刻专注课堂。这时教师光靠静讲、维持课堂纪律来吸引学生的注意力效果是不佳的,我们应结合授课的内容,用一个个由浅入深、循序渐进的问题来激发学习兴趣,调动学生的积极性,打造高效课堂。

2.引发思考,拓宽思路。

学生的思维从问题开始,疑问是思维的第一步。教师可以结合小学生的年龄特点和认识规律,选取接近学生的“最近发展区”的问题来提问,创设问题情境,如在“元、角、分”的教学中,可以结合教材中的实践活动,创设“小小百货商店”的情境,利用情境去提问,在活动中引发学生思考,有效加强学生学习效率。特别是当学生提出猜想时,可提出是否所有条件都满足的问题,引导学生自主探究,验证猜想。在这一过程中学生构建了自己的知识、经验,把外在的知识内化为自己的思想,有助于在之后的学习中进行知识的迁移。同时针对已解决的问题,通过变换题目的条件来进行提问,帮助学生进行深入的探索,诱发学生的发散性思维,引导学生发展智力,提高思维能力。

3.创设方式,激发意识。

现实的教学中,学生关心、喜欢的问题未必是教师预设的,教师提出的问题学生未必感兴趣。所以,实现问题的有效性必须找到师生的结合点。结合点就在于问题要呈现新、旧知识之间的矛盾,以引发学生的认知冲突,要紧扣学科枢纽性知识,以揭示知识点之间的联系。

三、实践研究:“三问”齐驱

不同的“问”,针对不同的教学文本与教学情境,有着自身的特殊性与针对性,有着各自独特的教学作用与教学意义。在选择提问方式时,教师要充分考虑学情、文本、教学情境等各方面因素,进行有公正性、针对性、示范性的理答。

1.反问——暂时搁置,柳暗花明又一村。

反问,主要指教师通过某个问题引导学生进行逆向思维,引领学生对自我答案进行反思,进而对错误答案进行修正。在教学中,教师时常采用“真的……吗?”这种问句的形式,以一种无疑而问的形式增强语气,用反问能更好地激发学生的探究欲望,探索文本的核心意义,形成正确的思想价值。

【案例一】数形结合,操作验证——结合实例抽象出《有余数的除法》

在教学有余数的除法时,学生已经接触过许多正好全部分完的事例,但对于剩余的部分不知如何处理,有时候就会出现错误。在学生理解有余数除法的含义后,进行拓展,计算14÷4=( )。在汇报的过程中,大部分的学生都计算正确14÷4=3……2,个别同学计算得出14÷4=2余6。此时教师反问:“真的会等于2余6吗?到底哪位同学对呢?接下来我们利用学具一起帮他们验证一下”在利用8根、9根、10根、11根、12根小棒摆正方形的活动中,学生发现当小棒多时我们会尝试继续去摆正方形,直到剩下的小棒不足以摆出一个正方形,此时才结束。在学生解决完简单的问题后,再返回去看14÷4=( )时学生自然会发现还剩下6根可以继续摆正方形,余数要比除数小。通过反问诱发学生进入探索状态,促使学生自觉的将思维点落在商和余数上,深化了学生的理解认识。

在教学过程中,面对教学难度较大的文本,学生在理解过程中,对数学产生偏差时,并不直接否定学生的解答与思维,而是暂时将错误答案搁置,以一种“反问”的方式代替,逐步引导学生理解文字背后的深意。一句“反问”之语,虽寥寥数字,却能引起学生自省、自查、自纠、自悟,无形间锻炼与培养了学生的思维能力。

2.探问——拾级而上,万紫千红总是春。

所谓“探问”,指的是在学生面对问题思索后仍一脸茫然,无从下手的教学情境下,教师对原有预设问题进行难度梯级分解,将固有难点问题分化为数个小问题,逐个提问,引导学生分析、思考。在这种理答策略的引导下,教师更多扮演一个引领者的角色,其引导着学生学习的主要方向,用问题“探问”逐步引导学生探求知识与结论,着力学生学习方法与思维能力的培养,而不是单纯地教授知识与答案。在小学低段数学最常见的“探问”存在于两处:深度需要挖掘处和学生情感的伸发处,也就是我们传统意义上所说的教学重难点和情感体悟处。

【案例二】逐步分解,形成模型——迁移探索《长方形和正方形的面积》

教师结合预习单,设计以下问题进行问答:

(1)什么是物体的面积?

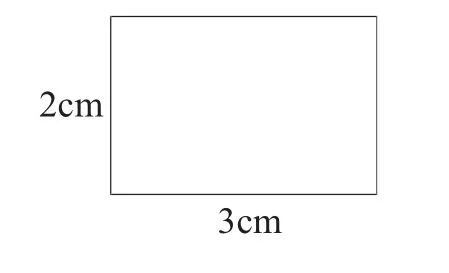

(2)你能得出下列长方形的面积吗?说说你是怎么探究得到的?

(3)长方形、正方形的面积怎么计算?课本上的计算方法你能看懂吗?你有没有其他方法可以求得长方形的面积?你还可以用什么公式来计算长方形的面积?

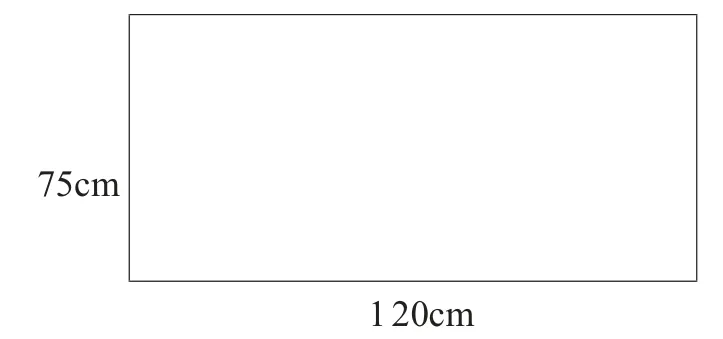

(4)尝试探究出下面图形的面积。

通过预习单发现,学生能结合已有知识利用小正方形摆一摆、数一数、利用公式算一算解决简单的长方形面积。但当长方形变得很大时,同学只能根据书上的公式进行计算,但对公式还不够理解。此时教师提问“你们有什么办法知道这个长方形的面积吗?”引导学生发现要对数一数的方法进行深化。教师在组织学生直观操作的同时,提出启发性问题:

①在摆的过程中你发现了什么?

②长方形的面积与它的长和宽有什么关系吗?

③你能从对应关系中推导出计算长方形的面积的公式吗?

④根据长方形的面积公式,你能猜测正方形的面积公式吗?它们之间有什么联系?

这一系列的问题分解了“如何计算长方形和正方形的面积”,一环接一环,层层推进,让学生在回答的过程中发现规律,进一步明确拼成的长方形的长和宽与摆的行数、列数的对应关系,有效地突破了本课的难点。

基于学情而言,教师可以巧用“探问”策略,借用已知进行“探问”。以“问”唤醒该类在学生知识架构中被人为忽略的知识点,形成新旧知识间的联系,帮助学生通过刺激信息、比较信息、分析信息、重组信息,理解并掌握新的知识点,培养思维方式。同时,也让学生有了一种意识:新旧知识间是存在联系的,并非单纯而孤立地存在,有利于学生从小培养一种全局观、系统观。

3.追问——刨根问底,吹尽黄沙始见金。

“追问”在这里具有“刨根问底”的意思。在低段数学课堂教学过程中,当学生基本回答出教师所提的问题之后,为了引导学生就原先存在的问题进行更深层次的思考,针对回答情况进行“二次提问”,这样的提问方式就成为“设问”。追问的对象并不局限,可以是固定的某个学生,此时的追问属于纵向深入式的,拓展的是思维的深度;追问的对象也可以是不同学生,此时的追问更多地呈现出的是一种横向的递进,侧重的是思维的广度与发散性。

【案例三】追问引导,多种应对——《笔算乘法》算法分析

在教学两位数乘两位数笔算乘法(不进位)时,学生交流分析不同笔算方法,教师提问“你是怎么计算的?”在学生汇报的过程中追问“4为什么要写在这个位置?0要不要写?”促使学生在比较中理解算理——1在十位上,表示1个十。1个十乘4等于4个十,4要写十位上,个位上的0可省略不写。紧接着教师又三次的追根问底,帮助学生进行深层次思考。

第一问:“你能在点子图中找一找我们笔算的过程吗?”

第二问:“刚刚我们说到了先合后分,为什么要分呢?”

第三问:“在笔算两位数乘两位数不进位乘法时应该注意哪些方面?”

通过三问引导学生借助点子图与算式相对应更深层次的理解算理,体现了数形结合的思想。并且在此过程中学生发现笔算、口算、点子图之间的联系,都是进行拆分。渗透了学生的转化思想。并且学生自己对笔算两位数乘两位数时的易错点进行分析,帮助避免计算时常犯的错误,培养认真计算的好习惯。至此,学生已全面体会了笔算的过程,理解了笔算的算理,掌握了笔算的算法。

“追问”代替教师的思考,代替“代答”,在一次又一次的“刨根问底”间,学生理解到特殊数字背后所蕴含的深意,并联系对比自身,感悟自身之不足,而后体会所要表达的情感。以追问来拓展学生思路,有序发散学生思维,促使学生多角度、多方面地考虑问题,进而提高思维的缜密性和创新性。

结束语

明代学者陈献章说过:“学贵有疑,小疑则小进,大疑则大进。疑者,觉悟之机也,一番觉悟,一番长进。”有疑有惑,便出现了“心求通而未得之意”。课堂提问看似简单,但实施起来却往往有相当的难度。它既是一门科学更是一门艺术。

“三问”是一种教学手段,更是语言艺术在语文阅读教学中的恰当使用。在选择提问的方式时,要充分考虑学情、文本、教学情境等各方面因素,进行有公正性、针对性、示范性的理答。教学中,当意图纠正学生的错误思想,拨正思路,但又不想挫伤学生积极性时,我们更愿选择“反问”的理答方式;当问题难度与学情不相匹配(难度过大)时,“探问”的方式恰好可以降低问题的难度与坡度,启迪学生进行思考;当学生回答不完整或缺乏深度时,“追问与转问”恰好可以解决教师的困境,对思维的广度与深度进行“二次开拓”,激发灵感,提升课堂效率。

简而言之,及时且敏锐地捕捉课堂生成,借用发展性理答“三问”,架设阶梯,由表及里,层层深入,引起学生对知识的好奇与求索,并逐步引导他们去发现、去探索,以最大限度促升思维的广度与深度。