协配副词“一同”和“共同”的多维辨察*

余俊宏

(南昌师范学院 文学院,江西 南昌 330032)

一、引 言

“一同”和“共同”是现代汉语中的两个常用副词。在词语性质上,张谊生认为“一同”是表关系的协同副词,而对“共同”没有说明。①参见张谊生《现代汉语副词研究》,上海:学林出版社,2000年,第22页。《现代汉语词典》对“一同”的解释是“表示同时同地(做某事)”,对“共同”的解释是“大家一起(做)”。②参见中国社会科学院语言研究所词典编辑室编《现代汉语词典》(第7 版),北京:商务印书馆,2016 年,第1538 页、458页。两者都可看作是表示协配关系的副词,用法上既有共性也有个性。本文拟对两者的语法差异作出考察。不过,需要说明的是,本文之所以采用“协配”的说法,主要是因为学界通常所列的协同副词并不包括“共同”,但在句法语义上,“共同”又确实与“一同”一样,也可以表达事件参与者之间所具有的那种协作配合关系。而且“协同”重在强调行为主体的协作一致性,而“协配”重在强调参与者之间的协作配合性。③参见余俊宏《现代汉语协配句研究》,《汉语学习》,2018年第6期,第21页。因此,我们用“协配”既可以涵盖更多的关系副词,也可以使表达更加符合该类副词的实际情况。

二、协配副词“一同”和“共同”的句法辨察

(一)关联的协配对象不同

协配副词“一同”和“共同”主要充当状语④“共同”还可以为属性词,在句中充当定语。本文主要考察副词“一同”和“共同”的语法差异,对“共同”的属性词用法不作讨论。,二者关联的协配对象不尽相同。具言之,由“一同”构成的句子,其协配参与者既可具有[+有生命]语义特征,也可具有[-有生命]语义特征。如例(1)和例(2)中的协配参与者都是人,例(3)和例(4)中的协配参与者都是无生命的事物。

(1)两人一同出来,搭公共汽车。(张爱玲《红玫瑰与白玫瑰》)

(2)晚饭后,家霆与燕寅儿一同去学校上课。(王火《战争和人》)

(3)积极性、主动性、创造性一同迸发,为公司创造最佳效益。(《报刊精选》1994年)

(4)那天闷热,抓一把粮食,扬出去试试,糠皮粮食一同落下来。(孙犁《风云初记》)

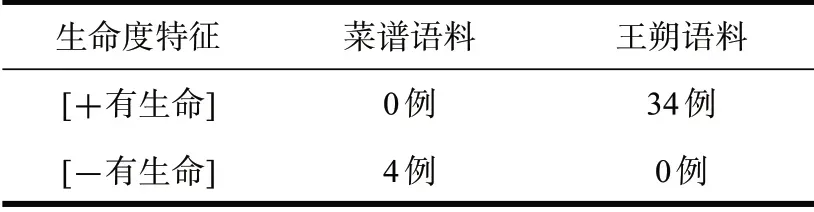

为了说明“一同”关联的协配对象的生命度特征,我们在北京大学现代汉语语料库中进行考察,所选取的语料范围为“当代—应用文—菜谱”和“当代—文学—王朔(a—e)”,其统计结果见表1。

表1“一同”句中协配参与者生命度特征考察

由上表可以看出,与“一同”关联的协配参与者既可表现出[+有生命]语义特征,也可表现出[-有生命]语义特征。但其分布受语料内容限制较大。通常而言,有生命的协配参与者在文学作品中出现的机率更大,如在王朔的作品中,约94%的协配参与者都是有生命的;而在应用文中无生命的协配参与者出现最多,如菜谱语料中出现的92例用例协配参与者全部是无生命的。

但由“共同”构成的句子其协配参与者多具有[+有生命]语义特征。这是因为“共同”强调的是合作性,而“合作”通常是需要有生命的人来去操作的,所以它要求协配参与者要具有[+有生命]语义特征,如例(5)和例(6)。相反,“一同”强调的是动作行为的“同时同地性”,它并不限制协配参与者一定是有生命的人,所以无生命的事物也同样可以“同时同地”发生某种情况或处于某种状态。不过,这并不意味着“共同”所关联的协配对象一定都是有生命者,当句中的谓语核心动词为[+组构]或[+致使]动词时,“共同”所关联的协配对象也可以是无生命的事物,如例(7)和例(8)。

(5)老姜加上三个儿子,四股人共同经营一个“姜记”弹花铺。(刘震云《一句顶一万句》)

(6)这时,赵庆田、李东山共同拚掉了一个老鬼子,便急忙往辛凤鸣这边纵跳过来。(冯至《敌后武工队》)

(7)经济、政治、文化和军事共同构成一个国家的综合国力,早已成为人们的共识。(北京语言大学BCC语料库)

(8)集约化管理、数字化协同设计、集成化建造、供应的优化等因素共同促使着企业走向数字化。(北京语言大学BCC语料库)

为了说明“共同”所关联的协配参与者的生命度特征,我们同样选取上述“当代—应用文—菜谱”和“当代—文学—王朔(a—e)”两种语料,在北京大学现代汉语语料库中进行检索,其统计结果见表2。

表2“共同”句中协配参与者生命度特征考察

在上表中,与“共同”关联的协配参与者的生命度在两种语料中呈互补分布状态,即[+有生命]的协配参与者只在王朔的作品中出现,[-有生命]的协配参与者只在菜谱中出现。这给我们两种启示:一是在王朔的作品中[+有生命]的协配参与者较多,符合我们所说的“由‘共同’构成的句子其协配参与者多具有[+有生命]语义特征”的观点;二是在菜谱语料中由“共同”构成的句子其协配参与者全部具有[-有生命]语义特征,那是不是意味着整个“共同”句中[-有生命]语义特征的参与者较多呢?我们的答案是否定的。其理由也有两种:一是从两种语料中的用例来看,王朔的作品中34例是[+有生命]的,菜谱中只有4 例是[-有生命]的,这在总量上也可以说明[+有生命]的用例占据多数;二是联系表1“一同”句中协配参与者的生命度情况,我们可以看到,无论是“一同”句,还是“共同”句,其协配参与者都可以是[-有生命]的,而在[-有生命]的用例中,“一同”共出现92 例,而“共同”只有4 例,这说明“共同”句中协配参与者具有[-有生命]语义特征实际上并不占据优势,因此其用法也远远少于协配参与者是[+有生命]的这种用法。

(二)修饰的谓语动词不同

“一同”和“共同”所修饰的动词具有明显差异。具体而言,“一同”后常出现[+位移][+言笑][+隐现]动词,如“上去、下来、前往、走进,说、笑、喊、叫,消失、消逝、出现、浮出”等;而“共同”后常出现[+心理][+创制][+处置]动词,如“感觉、理解、思考、关心,创造、创办、缔造、制造,实施、处理、倡导、统治”等。①参见余俊宏《现代汉语协同句研究》,南京:南京师范大学博士学位论文,2015年,第86-87页。但这并不意味着某些能用“一同”修饰的动词绝对不能用“共同”,也不意味着某些能用“共同”修饰的动词就绝对不能用“一同”,只是说[+位移][+言笑][+隐现]动词更容易出现在“一同”之后,而[+心理][+创制][+处置]动词更容易出现在“共同”之后。为了说明这种句法搭配上的差异,我们分别以协配副词“一同”和“共同”与上述例词连用为检索条件在北京大学现代汉语语料库中进行考察,其搭配使用情况统计结果见表3。

表3“一同”和“共同”修饰的动词考察

从上表可以看出,“一同”和“共同”与它们的搭配情况并不完全相同。就位移动词而言,“一同”与之连用的用例共有231 例,“共同”只有12例,前者占据明显优势。就言笑动词而言,虽然两者出现的用例都较少,但总的来看,与“一同”搭配的用例多于与“共同”搭配的用例。就隐现动词而言,两者也都有所见,但“一同”出现的用例多于“共同”出现的用例还是较为明显的。就心理动词而言,受“共同”修饰的用例有4 606 例,受“一同”修饰的用例仅为4 例,这说明该类动词通常多受“共同”修饰,而很少受“一同”修饰。就创制动词和处置动词而言,两者也都是受“共同”修饰的多,受“一同”修饰的少,这说明它们在句法搭配上也存在明显的差异。

值得注意的是,副词“一同”和“共同”后都可以跟协配动词,但是两者所修饰的协配动词并不完全一样。具言之,“一同”后所修饰的协配动词主要是聊天类、竞技类动词,前者如“聊天、唠嗑、谈心、叙旧、攀谈”等,后者如“摔跤、比赛、赛跑、下棋、打牌”等;而“共同”所修饰的协配动词主要是协作类、签订类动词,前者如“协作、协商、合作、合资、联办”等,后者如“签订、签约、约定、商定、协定”等。

当然,也有一些协配动词既可受“一同”修饰,也可受“共同”修饰,但是受“一同”和“共同”修饰的概率不同,呈现出多少的差异。这主要体现在商讨类和分担类协配动词上。前者如“商量、商讨、探讨、讨论、研讨”等,后者如“分担、分享、分摊、分掉、分红”等。下面我们分别以“一同”和“共同”与上述这些例词连用为检索条件,在北京大学现代汉语语料库中进行考察,其统计结果见表4。

表4“一同”和“共同”与两类协配动词的搭配考察

显然,在上表当中,“一同”与商讨类和分担类协配动词搭配使用的用例较少,而“共同”与这两类动词搭配使用的用例较多。这说明,尽管“一同”和“共同”都可以和这两类协配动词搭配使用,但是在具体的搭配概率方面也存在一定的差异。而其中的原因就在于“共同”强调的是“合作性”和“共有性”,所以它和这类协作性、共享性强的协配动词结合的机率大;反之,“一同”不强调这种“合作性”和“共有性”,所以它就和这类协配动词结合的机率小。这也正如张亚军所指:“某些副词在长期使用过程中,会形成相对稳定的、具有特定的结构意义的结构模式。”[1]而“一同”和“共同”的这种搭配差异也正是由两词在长期使用过程中形成的结构模式的不同所造成的。

三、协配副词“一同”和“共同”的语义差异

(一)语义特征不同

肖奚强认为,协同副词的“共同意义是‘某些主体或客体同时、同地施行或承受某事’”[2],因此“一同”强调的是协配参与者动作行为的[+同时性][+同地性],而“共同”与其不同,它强调的是协配参与者动作行为的[+合作性][+共有性]。换言之,由“一同”构成的协配句其参与者在行为上可以各自具有独立性,但通常会体现出同时同地性;而由“共同”构成的协配句其参与者之间的动作行为并不一定突显同时同地性,而是强调合作性或者共有性。如:

(9)如果宁儿和冲之这一对和忆轩及卫茹一同举行婚礼,那忌不皆大欢喜!(古玉君《折梦新娘》)

(10)在彼此间建立起和平今晚,云南的演出团体与台湾“小天使”访问团共同举行了联欢晚会。(《人民日报》1999年)

(11)C 罗与迭戈·科斯塔、卡洛斯·贝拉一同获得2013—2014 赛季西甲联赛最佳前锋提名。(《新浪微博》2014-10-17)

(12)因为提出了“弱相互作用中宇称不守恒”理论,杨振宁和李政道共同获得了诺贝尔物理学奖。(《世界华人周刊》2017-02-17)

例(9)是说两场婚礼同时同地举行,所以用“一同”强调二者的同时同地性;例(10)是说两个团体合作举行了一场联欢晚会,所以用“共同”强调二者的合作共事性。例(11)是说三个人同时同地获得了最佳前锋提名,而不是说三个人作为一个整体获得了这个提名。例(12)是说“杨振宁和李政道”作为一个整体获得了诺贝尔物理学奖,而并不是每人都获得了一次诺贝尔物理学奖。若将“共同”换为“一同”则句子的意义就可以理解为两人各自获得了一次诺贝尔物理学奖,而这是不符合客观事实的。

现在回到前文句法上的搭配差异来说,虽然有些动词既可以与“一同”搭配,也可以与“共同”搭配,但是搭配后产生的句子的语义也可能不完全一致。因此,在某些情况下这两个协配副词虽然都可以修饰同一个动词,但是在语义表达上却不可以互换。如:

(13)a.刚才徐义德到冯永祥家去,约他一同去看赵副主委。(周而复《上海的早晨》)

b.因为我们两个单位很近,常常共同去采访一件事情,所以会碰上。(陈丹燕《上海记忆的追寻着》)

(14)a.金一趟拜罢,与杨妈一同走进西耳房。(陈建功《皇城根》)

b.家长、孩子、出版社三方共同走进了一个怪圈。(《作家文摘》1995年)

例(13)表面上看“一同”和“共同”都可以修饰“去”,但在例(13a)中“一同”表明两人的动作行为是同时同地发生的,句子的语义侧重于表达二者行为过程的一致性。但对于例(13b)来说,参与者采访前并不是“同时同地”出发的,而只是说他们在采访事件上具有同一性,所以二者不能互换。同样,例(14)“走进”尽管可以受“一同”修饰,也可以受“共同”修饰,但是两者也不能互换。因为例(14a)协配双方的个体行为具有同时同地性,而例(14b)协配参与者之间的行为并不一定具有同时同地性,其中的“走”只是协配三方“共有性”的“走”。若换为“一同”则体现出“家长、孩子、出版社三方”行为过程的同时同地性。

(二)构成句子的语义不同

吕叔湘认为副词“共同”表示“两个以上的主体配合行动,相当于‘一同’、‘一起’”[3],但由于“共同”可以强调[+共有性],所以由其构成的协配句除了表示协配参与者的“配合行动”之外,还可以表示“一方怎么样,另一方也同样怎么样”的意思,但这时句中的谓语动词多为[+感知]动词,即整个句子表示参与者共同拥有某种感觉或认识;而由“一同”构成的协配句强调的是行为过程的同时同地性,不能突出句子的这种语义,因此在语义表达不同的情况下两者不能互换。如:

(15)a.这两个女人那时共同(*一同)感到眼前出现无数黑点。(余华《在细雨中呼喊》)

b.如果两个或更多的人知道了同一桩事实时,便称为互相意识到这一事实,这就等于是共同(*一同)知道这一事实。(北京大学CCL语料库)

(16)a.刘顺明帮元豹拿着行李一同(*共同)下楼。(王朔《千万别把我当人》)

b.车厢内如此之空,可老俩口一同(*共同)买的车票却一个在4 厢,一个在16 厢。(北京语言大学BCC语料库)

例(15)“感到”和“知道”属于个人的心理活动,旁人很难具体说清某人在什么时候有某种感觉,因此该例不适合用“一同”,而用“共同”表达时,句子则表示的是两人的感知相同。相反,例(16a)由于强调的是两人下楼的动作具有“同时同地性”,所以该句更适合用“一同”。例(16b)更能说明这个问题,因为两张车票是同时同地买的,所以只能用“一同”,而不能用“共同”。

但是,由“一同”构成的协配句可以表达“一方怎么样,另一方也同时怎么样”的意思,即强调行为过程的一致性。在这种情况下,“一同”与“共同”所表达的“一方怎么样,另一方也同样怎么样”的意思并不相同,后者强调的是行为状态的同样性。试比较:

(17)李鹏总理和夫人朱琳与其他国家领导人一同走进联合国社会发展世界首脑会议会场。(《人民日报》1995年)

→李鹏总理和夫人朱琳走进联合国社会发展世界首脑会议会场,其他国家领导人也同时走进联合国社会发展世界首脑会议会场。

(18)福建省委书记宋德福和福建省军区政委吴青田共同感到,深入学习实践江主席“三个代表”重要思想,是全党、全国、全军的共同任务。(《新华社》2001-07-08)

→福建省委书记宋德福感到,深入学习实践江主席“三个代表”重要思想,是全党、全国、全军的共同任务;福建省军区政委吴青田也同样感到,深入学习实践江主席“三个代表”重要思想,是全党、全国、全军的共同任务。

例(17)强调协配主体行为过程的一致性,句子可以分解为一个并列复句,说明后一行为主体位移是与前一行为主体位移同时进行的,而不是同样进行的。若将“一同”换为“共同”,则句子语义表达的侧重点不同。例(18)强调协配主体感觉的同样性,句子也可以分解为一个并列复句,但后一行为主体的动作不一定是和前一行为主体的动作“同时”发生,不过却可以是“同样”发生,所以句子可进行如上转换。

如果我们不考虑协配参与者在感觉或认识上的“共有性”,只考虑参与者动作行为上的相同性,那么表示“一方怎么样,另一方也同样怎么样”的“共同”,也可以被替换成表示总括的“都”,只是换过之后,句子所表达的“共有性”难以突显。如:

(19)我曾与几位同仁谈及此书,大家共同(都)感到有个不足——空了点。(北京大学CCL语料库)

(20)中国代表和拉美国家的大学校长共同(都)认为,教育的发展是进入21 世纪的钥匙和入场券。(《人民日报》1993年)

这是因为当参与者在感觉或认识上彼此相同时,他们之间的情况是完全一样的,即参与者中每一个个体与其他成员都具有相同的认识,所以我们可以用“都”对所有参与者的共同感知进行总括。因为据王红研究,“都”具有“总括人或事物各构成单位之间的共同性”[4]的语法意义,而刘林进一步指出:“‘都’表示‘全部’,涉及全量事件,具有‘分指—归同’性,要求其前的实体具有异质离散性。”[5]这正说明参与者在谓语行为上的同一性特征。但是“都”的语义在于表达总括和加合,而并不在于强调双方的共有感知,所以当协配参与者共有某种行为或认识时,句中的“共同”虽然可以换成“都”,但换过之后,行为主体之间的共同性则无法体现。

四、协配副词“一同”和“共同”的语用差异

(一)适用的句式不同

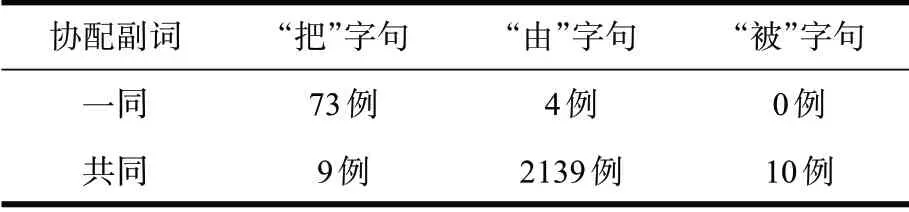

从适用的句式上而言,副词“一同”出现于“把”字句的比例明显高于“共同”,但“一同”出现于“由”字句的比例明显低于“共同”,而在“被”字句中两者出现的频率都非常低。需要指出的是,这里所说的“把”字句、“由”字句、“被”字句是指协配参与者出现于“把”“由”“被”与“一同”或“共同”之间的一类句子,即出现在“NP+把/由/被+协配参与者+一同/共同VP”这种句法结构中的句子。这样,为了说明问题,我们以上述三个介词“把”“由”“被”分别与“一同”或“共同”中间间隔10个汉字为条件,在北京大学现代汉语语料库中进行检索,其统计结果见表5。

表5“一同”和“共同”在“把”“由”“被”字句中的用例考察

从上表中的数据可以看出:在“把”字句中,“一同”总共出现73例,而“共同”只出现了9例,前者明显多于后者。但值得注意的是,上文我们指出“共同”后可以跟[+处置]动词,“一同”后主要跟[+位移]动词,而“把”字句的意义又主要表达处置义,①参见王力《中国现代语法》,北京:商务印书馆,1985年,第82页。那么,为什么在“把”字句中“一同”的用例反而多于“共同”的呢?这主要是因为当“共同”后跟[+处置]动词时,句中的协配参与者往往是施事,而此处我们考察的“把”字句,是协配参与者位于“把”字之后的一种“把”字句,即协配参与者在句中只能作受事的一种“把”字句,所以其中的“共同”用例很少。同样,对于“把”和“一同”共现的例句,由于我们考察的句子是属于受事协配遭受某种处置的一类“把”字句,所以只要受事遭受的某种动作行为具有[+同时性]和[+同地性],那么它们就可以协配出现于“把”字句中,因此该类句子较多。

在“由”字句中,“一同”出现的用例仅有4 例,而“共同”出现的用例,高达2 139 例。那么,是什么原因导致两者在这一句式中出现的频率存在差异呢?我们认为这和句子之间的转换有关。具言之,由“共同”构成的“创制”和“处置”类协配句通常可以转换为“由”字句,而由“一同”构成的协配句通常不能转换为“由”字句。因为创制某种事物或处置某种事物可以由多个个体共同合作完成,在活动中参与者相互协作、彼此配合,缺少其中之一,活动就难以维持下去;而“一同”只是强调个体行为的[+同时性]和[+同地性],并不强调[+合作性]或[+共有性],所以由其构成的协配句个体的动作行为依然是独立的,互不影响的,即失去了其中之一,另一个行为主体的活动依然可以进行,其行为目的也可以实现。如:

(21)中国56 个民族的悠久历史和灿烂文化共同缔造了中华文明。(《新华社》2002-07-21)

→中华文明由中国56个民族的悠久历史和灿烂文化共同缔造。

(22)12 月6 日黎明,应瑞、通济二舰一同开炮攻击肇和舰。(陈廷一《蒋氏家族全传》)

→*12 月6 日黎明,肇和舰由应瑞、通济二舰一同开炮攻击。

例(21)“中华文明”是由56个民族的悠久历史和灿烂文化共同缔造的,缺少了其中任何一个民族的悠久历史和灿烂文化,那么我们的中华文明就不会实现。例(22)应瑞舰和通济舰开炮都是独立的动作行为,缺少了其中之一,另一艘舰艇依然可以做出开炮的行为。

在“被”字句中,我们考察的语料“一同”没有用例出现,而“共同”总共出现10例。不过,这并不意味着“一同”绝对不能出现于“被”字句中,当我们扩大检索范围时,也可以看到“被”与“一同”共现的用例,但其数量极少,以下是“被”与“一同”或“共同”共现的用例。

(23)在这里,文学没有站在时代的高度,以应有的责任感警示社会,反而引导了一些最低层次的消遣需求,被商品大潮连同膨胀的物欲一同裹进了泥淖。(《人民日报》1996年)

(24)最重要的是,对话与沟通已被两国共同认定是弥合分歧、改善关系以及谋求睦邻友好唯一和最佳的选择。(《新华社》2004-12-17)

虽然“共同”用例多于前者,但这也并不意味着“共同”使用的频率很高。因为根据“被$10 共同”这一条件在北大现代汉语语料库中检索得到的用例共有266例,但真正符合协配参与者都出现在“被”字之后这一要求的只有10 例。可见,“共同”在本文所讨论的“被”字句中出现的频率并不是很高。

或许有人会问,普通的协配参与者共同从事某种活动的例子很多,那么为什么这些用例不能转换为“被”字句呢?这是因为:一方面,“被”引进的对象是施事,而在由“共同”构成的协配句中,这些施事实际上是句中谓语所表示的动作行为的执行者,他们更多的时候体现的是一种执行的能力,而这种情况下句中的施事通常是由介词“由”来引出,这也是为什么“由”字句中“共同”出现比率高的根本原因;另一方面,施事共同活动的目的是组织完成某项活动或领导构建某一组织,而不是对受事进行某种处置,所以在这种情况下,句子通常也不能改为“被”字句,但却可以转换为“由”字句,因为“‘由’的主要职能是介绍出事情的负责者及动作的执行者”[6],所以转为“由”字句可说明某种活动或组织是由哪些人来负责组织实施的。如:

(25)石广生与卡夫里萨斯13日共同主持了会议的开幕式。(《新华社》2003-01-14)

→*会议的开幕式13 日被石广生与卡夫里萨斯共同主持。

→会议的开幕式13日由石广生与卡夫里萨斯共同主持。

(26)孙中山先生与以周恩来为代表的中国共产党人共同创建了黄埔军校。(《新华社》2004-06-18)

→*黄埔军校被孙中山先生与以周恩来为代表的中国共产党人共同创建。

→黄埔军校由孙中山先生与以周恩来为代表的中国共产党人共同创建。

例(25)“石广生”和“卡福利萨斯”之所以能主持会议开幕式,是因为他们具备主持会议开幕式的能力,而且开幕式也不是被他们进行了某种处置,所以不能转换为“被”字句。而换为“由”字句后,“由”引进的施事往往是在某种活动中发挥重要作用的人,这刚好符合他们作为主持人的要求。例(26)“黄埔军校”是创建的结果,在结果没有产生之前,一般不会认为它“被”进行了某种处置,因为没有产生的事物是无法进行处置的。相反,若换为“由”字句就自然得多,因为“由”字句不是表达某种事物遭受了某种处置,而是表达“某人执行或从事某项工作,某项事务归某人负责”[7]。

(二)参与者的地位不同

从参与者在活动中的地位而言,“一同”构成的协配句其协配参与者可以具有主次之分,而“共同”构成的协配句其参与者通常不具有主次之分,这主要反映在“一同”和“共同”出现在“连”字句和“随”字句中的比率差异上。①这里的“连”字句是指由表示“包括”的介词“连”或“连同”构成的句子,不是指由表示强调的“连”构成的连字句;“随”字句是指由表示“跟”义的“随”或“随同”构成的句子。为了说明这个问题,我们在北京大学现代汉语语料库中分别以“连$10一同”“连$10 共同”“随$10 一同”和“随$10 共同”为条件进行检索考察,其搭配使用情况的统计结果见表6。

表6“一同”和“共同”在“连”字句、“随”字句中的用例考察

从上表可以看出,“一同”在“连”字句和“随”字句中出现的用例要比“共同”高,这说明在这两类“一同”句中协配项往往具有主次之分。因为在“连……一同”句中,“连”前的成分往往是主要事物,“连”后的成分往往是连带成分;但“随”字句恰恰相反,在“随……一同”句中,“随”后的成分往往是动作行为发生的主要事物,而“随”前的成分却往往是随从事物。如:

(27)a.他还开好药后一付付熬好,连同(*随同)煎鸡蛋一同送至病人手中。(《报刊精选》1994年)

b.房东将银元在桌上摔了一下,放到耳边听听声音,连(*随)桌上的钞票,一同装入衣袋。(北京大学CCL语料库)

(28)a.女的是位硕士,根据国家有关政策,随(*连)丈夫一同调入北京。(《报刊精选》1994年)

b.这次海运部长和国民经济部副部长随同(*连同)外长先生一同来访,我们表示欢迎。(《人民日报》1995年)

例(27a)对于病人来说,要想把病治好,最重要的东西莫过于药物,因此说话人先说“熬药”,然后再说“煎鸡蛋”,这正是突出“煎药”的重要性。若将“连同”换为“随同”,则体现不出“煎药”的意义大于“煎鸡蛋”的意义。同样例(27b)银元要比钞票重要,后者属于连带成分。例(28a)实际情况是妻子随丈夫调入北京,而并不是丈夫随妻子调入北京,因此如果将“随”换为“连”字,则情况恰好相反,且与事实不符。例(28b)在外交行为中“外长”的重要性高于海运部长和经济部副部长,所以此例也不能将“随同”换为“连同”。

在“连”字句和“随”字句中,“共同”出现的用例极少,这正是因为由“共同”构成的协配句中协配参与者通常没有主次之分,而“连”字句和“随”字句中协配参与者通常具有主次之分,所以“共同”很少和“连”字句或“随”字句连用。但这并不是绝对的,偶尔也有所见。如:

(29)去年4 月1 日,香港证监会连同香港交易所等部门,共同设立了投资者赔偿基金。(《新华社》2004-06-21)

(30)我的一位女友早年父母离异,母亲再婚后,她随母亲与继父共同生活。(《人民日报》1994年)

尽管如此,这些“连”字句或“随”字句中协配项之间的主次关系依然可以体现出来。如例(29)中“香港证监会”属于管理机构,“香港交易所”属于交易场所,前者对后者具有监督管理权,显然在“设立投资者赔偿基金”上处于主导地位。同样,例(30)也能体现这种主次之分,因为“女友”早年时候没有独立生活的能力,只能依附于“母亲与继父”,所以后者是维持生计的承担者,而前者只是跟随他们一起生活。这些句子之所以能够使用“共同”,主要是因为说话人要强调协配主体之间的合作性和整体性。

五、结 语

“一同”和“共同”是现代汉语中的两个协配副词,尽管存在相似之处,有时可以替换,但在句法、语义和语用方面也存在某些差异。从句法上而言,“一同”所关联的协配参与者既可以具有[+有生命]语义特征,也可以具有[-有生命]语义特征,而“共同”除了在修饰[+组构]或[+致使]动词时参与者可具有[-有生命]语义特征外,其余情况所关联的协配参与者多具有[+有生命]语义特征;在修饰的谓语动词上,“一同”修饰的谓语动词主要是[+位移][+言笑][+隐现]动词,“共同”修饰的谓语动词主要是[+心理][+创制][+处置]动词,两者都可修饰协配动词,但在具体的搭配对象和使用频率上也都存在一定的差异。从语义上而言,“一同”强调的是[+同时性]和[+同地性],而“共同”强调的是[+合作性]或[+共有性],由此造成其所构句子在语义表达上存在差异,“一同”句可以表达“一方怎么样,另一方也同时怎么样”,突出协配参与者行为过程的一致性;而“共同”句则可表达“一方怎么样,另一方也同样怎么样”,突出协配参与者行为状态的同样性。从语用方面而言,“一同”主要出现于本文所讨论的“把”字句、“连”字句和“随”字句中,而“共同”主要出现于“由”字句中,但两者出现于“被”字句的情况较少;不仅如此,当“一同”出现在“连”字句和“随”字句中时,动作行为的协配参与者往往还具有主次之分,体现出参与者在整个活动中角色地位的差异。