中药足浴方联合细节护理干预应用于上呼吸道感染伴外感发热患者中的效果

张丽勤, 黄少英, 潘惠冰

(福建中医药大学附属漳州市中医院 肺病科,福建 漳州,363000)

上呼吸道感染属于常见的呼吸系统疾病,疾病特点为发病率高、病情反复发作等,病情迁延不愈会影响机体的免疫状态[1]。外感发热属于上呼吸道感染的合并症,与病原菌和病毒入侵具有密切关系,从中医角度来讲属于“温病”的范畴内[2]。中药足浴属于中医外治法的典型方式,对上呼吸道感染伴外感发热具有理想效果,可以改善患者的预后和促进病情恢复[3]。细节护理基于常规护理,以提高整体护理效率为目标,对于常规护理容易忽视的细节给予有效干预,是目前临床常用的综合护理措施[4]。本研究对上呼吸道感染伴外感发热患者行中药足浴方联合细节护理干预,取得较好效果,现报告如下。

1 对象与方法

1.1 研究对象

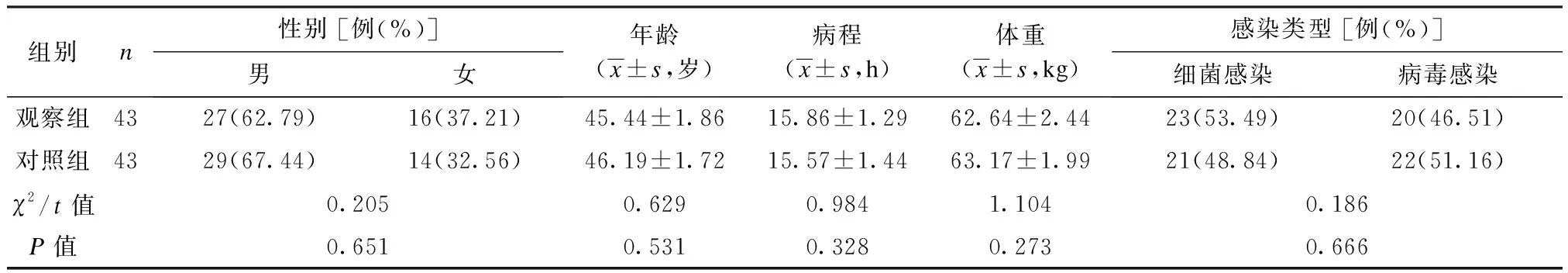

选择2020年1~12月于福建中医药大学附属漳州市中医院肺病科住院治疗的86例上呼吸道感染伴外感发热患者为研究对象,并经本院医学伦理委员会审核批准。纳入标准:① 符合《急性上呼吸道感染基层诊疗指南(2018年)》[5]对上呼吸道感染的诊断标准,且符合《普通感冒中医诊疗指南(2015版)》[6]中外感发热的相关描述;② 病程<48 h;③ 治疗期间积极配合;④ 研究遵循知情同意原则。排除标准:① 伴有大范围的感染性病灶,且出现化脓破溃症状;② 合并血液系统疾病或脏器功能病变;③ 因出现不良事件导致病情加重;④ 伴随导致肝肾功能不全的严重原发性疾病。将所有患者按方便抽样法随机分配入对照组和观察组,各43例。2组基线资料对比差异均无统计学意义(P均>0.05),表明2组间具有可比性,见表1。

表1 2组临床情况比较

1.2 方法

1.2.1 细节护理干预 对照组患者给予细节护理干预,护理时间为1周。① 病情观察:患者在入院以后给予常规身体检查,密切观察其口腔、鼻咽部和扁桃体水肿的情况,若出现异常情况则及时告知医师,并采取对应处理措施。② 高热护理:护理人员密切监测患者的体温变化情况,对于体温<38.5 ℃的患者采取75%乙醇擦拭、冰袋护理等物理降温方式;若患者四肢冰凉则立即停止物理降温;体温≥38.5 ℃的患者接受药物治疗。③ 环境护理:为患者创造舒适的治疗环境,对病房卫生进行定期清扫,保证室内通风、采光良好,房间内温度及湿度均适宜,将温度控制在24~26 ℃,湿度则控制在50%~60%,对医疗设施进行定期消毒,降低医院感染的发生风险。④ 情感护理:患者于护理期间由护理人员给予情感支持、主动沟通以及交流,以创建良好的护患关系,采用播放音乐的方式来转移患者注意力。根据患者的情绪变化采取针对性的心理疏导措施,通过沟通、交流等方式来缓解其压力,消除其负性情绪,促进其临床症状尽早消失。⑤ 饮食护理:首先,告知患者及其家属增加饮水量,其次,为其制定合理的饮食方案,以清淡食物为主,遵循少食多餐的饮食原则。护理期间面对进食困难、食欲不佳的患者可静脉输入营养液,保证机体所需的营养物质。⑥ 口腔及呼吸道护理:护理人员及时处理患者口腔、咽喉部存在的分泌物,保证其呼吸道通畅,鼻塞严重的患者由家属或者护理人员监督其遵医嘱用药,咽部不适患者遵医嘱合理应用咽喉喷雾剂,要求患者于进食前后用温水漱口,保证口腔清洁。

1.2.2 中药足浴方联合细节护理 观察组患者在细节护理基础上加用中药足浴方治疗,护理时间为1周。① 药方组成:菊花10 g、桑叶20 g、薄荷20 g和鱼腥草30 g等,将上述药材用2 000 mL冷水浸泡,煎煮30 min。煎煮结束以后将药渣滤过,倒出药液置于泡脚桶。② 用法用量:每日1次,连续3~7 d,或烧退后停用。一般使用木质材料泡脚桶,水温以38~40 ℃为宜,深度至少没过脚踝,时间以20~30 min为宜。泡脚同时可配合推法、压揉法和刮法等手法按摩脚部。泡脚过程中要注意保暖,泡脚后立即用干毛巾擦拭双脚,擦干药液,避免毛孔张开,寒邪入侵。

1.3 观察指标

① 入院后、全部护理措施实施后30 min、1 h、4 h 及6 h,监测2组患者的体温变化情况。② 详细记录2组患者发热、咳嗽、咽部充血和流涕的临床症状持续时间。③ 于患者出院前应用自拟的调查问卷进行护理质量分析评估,评估内容包含服务态度、操作技能、健康认知和护理满意度,单项指标评分范围均为0~100分,所得分值越高即护理服务质量越高。④ 入院后、出院前监测对照组和观察组的炎症因子指标,监测指标包含肿瘤坏死因子-α(TNF-α)、白介素-1β(IL-1β)和白介素-4(IL-4)。

1.4 统计学方法

2 结果

2.1 2组体温变化情况比较

入院后,2组间体温对比差异无统计学意义(P>0.05);干预后30 min、1 h、4 h及6 h,2组的体温均低于干预前,且观察组的体温均低于同期对照组,差异均有统计学意义(P均<0.05),见表2。

表2 2组护理前后体温比较

2.2 2组临床症状持续时间比较

观察组患者的发热、咳嗽、咽部充血和流涕的临床症状持续时间均短于对照组(P均<0.05),见表3。

表3 2组临床症状持续时间比较

2.3 2组护理质量比较

观察组护理质量中服务态度、操作技能、健康认知和护理满意度的评分均高于对照组(P均<0.05),见表4。

表4 2组护理质量评分比较分)

2.4 2组炎症因子指标比较

入院后,对照组、观察组炎症因子指标对比均无统计学差异(P均>0.05)。出院前,2组患者的TNF-α、IL-1β均较入院后降低,IL-4均较入院后升高(P均<0.05);且观察组的TNF-α、IL-1β均低于对照组,IL-4高于对照组(P均<0.05),见表5。

表5 2组患者炎症因子比较

3 讨论

近年来,在环境污染及生活环境改变等相关因素的影响下,上呼吸道感染等呼吸系统疾病的发生率升高,其对机体咽部、鼻部有侵袭作用[7]。目前,临床上针对上呼吸道感染伴外感发热主要采取对症支持治疗措施,包含止咳平喘、抗病毒和抗炎等,虽然在缓解患者临床症状方面具有一定效果,但是长期用药会影响患者的脏器功能发育,损害肝肾功能[8]。中医疗法秉承“标本兼治、辨证治疗”的原则,通过以往临床治疗期间积累的大量经验和特色治疗措施达到快速退热的效果[9]。

本研究将中药足浴方联合细节护理干预应用于上呼吸道感染伴外感发热,结果显示,观察组在干预后不同时间点的体温均低于同期对照组(P均<0.05),提示本研究方法对控制上呼吸道感染伴外感发热患者的体温具有理想效果。分析其原因是,中药药浴在实际应用期间通过浴水温热之力及所用药物功效,疏通腠理,开放毛窍,充分发挥调和气血、疏通经络、温经散寒和祛风除湿的效果,进而达到发汗退热的目的[10]。薄荷、桑叶、鱼腥草和菊花等药物具有清热解毒、发汗解热、疏肝解郁和疏散退热的效果,诸药合用可以充分发挥清热解毒、解表祛风及疏散退热的效果[11]。研究结果表示,观察组的各临床症状持续时间均短于对照组(P均<0.05),提示中药足浴方联合细节护理干预可以促进上呼吸道感染伴外感发热患者的临床症状尽早缓解。分析原因如下,细节护理从患者情感、饮食、口腔及呼吸道等多个角度给予科学护理,采取相应的护理处理措施,可以避免病情加重或复发。细节护理与中药足浴联合应用对于提升治疗效果具有辅助作用,共同作用以后可以促进血液循环,促使全身腠理疏通,进而取得疏通经络以及发汗退热的功效,促进患者尽早康复[12]。本研究结果表示,观察组在出院前的 TNF-α、IL-1β均低于对照组,IL-4高于对照组(P均<0.05),提示中药足浴方联合细节护理干预可有效降低机体炎症因子指标水平。分析原因为,中药足浴中所用药物对于多种细菌及病毒均具有抑制作用,在外感发热中具有理想效果。本研究结果还显示,观察组的护理质量评分均高于对照组(P均<0.05),提示中药足浴方联合细节护理干预应用于上呼吸道感染伴外感发热治疗期间得到了患者认可。因为与常规护理措施比较,中药足浴可以通过活血散瘀、疏通经络和通络止痛,刺激足底穴位,增加足底经络运行,消除患者的疲劳症状,改善下肢水肿,在渗透皮肤组织以后改善机体微循环,为患者尽早康复、顺利治疗提供了必要条件,满足其康复需求,得到了患者的认可,有助于提升整体护理质量。

综上所述,中药足浴方联合细节护理干预应用于上呼吸道感染伴外感发热治疗期间取得的效果较为理想,在控制体温的同时能够促使患者临床症状尽早缓解,可以提升整体护理服务质量。