基于项目化学习的高中语文阅读测评刍议

——以2022年新高考Ⅰ卷为例

江苏 纪 涛

《普通高中语文课程标准(2017年版2020年修订)》(以下简称《课程标准》)提出以学科核心素养为本的理念,如何让这一理念落地是当下需要面对和急需解决的一项课题。辛涛、姜宇《基于核心素养的基础教育评价改革》一文提到,“通过教育考试和评价改革,促进核心素养的落地,是当前推进基于核心素养的教育改革的关键环节”,测评的意义由此可见一斑。就高中语文教学来看,相对于关注度更高的写作测评,阅读测评更需要优化方法策略,推进测评改革的科学化、高效化,以达成素养考查的目标,促进学科核心素养的落地。

一、项目化学习对于阅读测评改革的意义

《课程标准》提出“学习任务群”的概念,明确教学应当以任务为导向,以学习项目为载体,整合学习情境、学习内容、学习方法和学习资源,以自主、合作、探究性学习为主要学习方式,而学生学习方式的改变必然要求学习评价方式做出相应的改变。

1.对阅读测评的期待

从测评目标来看,阅读测评是通过观察学生在完成试题中的反应来评价学生语文学科的核心素养,考查目标指向的不是试题本身,而是学生的学科素养。因此,在测评中,教师要有意识地从学生主体的维度进行评价,比如关注学生已有阅读经验策略的建构,关注对学生阅读投入状态的评价;从测评对象来看,阅读测评应通过一系列试题考查学生“阅读与鉴赏”“表达与交流”“梳理与探究”的学习活动,通过这些可观察测量的学习活动去考查学生阅读认知策略是否完善;从测评形式来看,应该是包括纸笔测评和非纸笔测评的多元形式,就纸笔测试形式而言,应该关注不同类型、不同复杂程度的文本材料,引入不同的适用情境,强调对学习认知过程的考查,突出表现性评价的形式。

2.项目化学习的特点

夏雪梅博士对项目化学习做出界定:“学生在一段时间内对与学科或跨学科有关的驱动性问题进行深入持续的探索,在调动所有知识、能力、品质等创造性地解决新问题、形成公开性成果中,形成对核心知识和学习历程的深刻理解,能够在新情境中进行迁移。”由此可见,项目化学习目标指向的是学习素养:强调考查对象是学习任务完成的持续过程,而不是碎片化的学习片段;强调创造性的成果取得,而不是低层次能力的简单考查;评价维度上突出学生主体维度,强调学生要有在具体情境中的迁移应用的经验,而不是对文本材料单纯机械地记忆再现。

叶丽新教授认为,“即使是语文纸笔测试,也要注意试题类型的多元化、特定类型试题可能的适用情境及设计规则”,而项目化学习的评价恰恰要求综合运用多种评价策略以及多元主体参与的评价方法,强调对核心知识、高阶认知策略、重要学习实践活动等项目学习元素的考查,呼应了阅读测评改革的诉求。因此,在阅读测评改革中渗透项目化学习元素是推进素养测评的可行路径。

二、高考试题中项目化学习元素的梳理

高考是指挥棒。高考的某些变既可以是吸收了学界最新的研究成果,革也可以是凭借自身辐射力推动教学的改革。现以2022年新高考Ⅰ卷为例,梳理试题中渗透的项目化学习元素,为高中阅读测评实践提供可资借鉴的改革范本。

1.重视对核心知识和关键能力的考查

项目化学习强调从核心知识出发,寻找学科的关键概念与能力,以统领整个项目活动。与此相呼应,《中国高考评价体系》明确“核心价值、学科素养、关键能力、必备知识”的“四层”考查内容,其中“关键能力、必备知识”与项目化学习中的核心知识在概念上有重合之处,都是提升“学科素养”、体现“核心价值”的基础,这些无疑是命题中的关注点之一。

梳理2022年新高考Ⅰ卷可以发现,命题充分体现了对核心知识和关键能力的关注,比如现代文阅读Ⅱ中对渔夫人物形象的鉴赏,文言文阅读中对游说策略的考查,语言文字运用中对设问和排比等修辞手法表达效果的分析,以及对代词“你”的特指和泛指用法的理解等。以文言文阅读中概括游说策略一题为例,该题需要学生掌握游说劝谏的核心知识,能够从劝谏背景、劝谏主体、劝谏对象、劝谏目的和如何化解劝谏困境等不同角度去理解游说的策略,而教材中的《谏逐客书》《谏太宗十思疏》《烛之武退秦师》等文章,都需要学生把握劝谏文的目的性与针对性,破解劝谏困境,了解古代的劝谏艺术,感受中国传统的劝谏文化。因此,这是教学中涉及的重要知识点与能力点。而试卷第9题涉及对“文学效果”的考查,更是突显掌握相关必备知识的重要性,学生不仅要能从传统的三要素、主题等角度去欣赏小说的“文学效果”,还要能具备相应的小说叙事、小说语言等知识储备,才能更好地完成答题任务,否则在答题时会感到无从下手。

2.重视对高阶能力的考查

项目化学习需要有意识地运用“问题解决、创见、决策、调研、系统分析”等相关高阶认知策略,促进学生对问题的持续探索。与此相呼应,《课程标准》的“学业质量”部分针对学习质量按不同水平层次进行描述,其中水平4是高校考试招生录取的依据,即高考命题需要学生达到的水平等级。梳理该水平等级中质量描述的内容,可以发现“探究”“分析”“质疑”“解决”“表达”等是关键词,由此可见高考命题更指向对高阶能力的考查。

通过2022年新高考Ⅰ卷的考查可以发现,命题大多呼应《课程标准》与项目化学习的要求,体现了高考命题和项目化学习在高阶能力的考查层面上具有一致性。比如现代文阅读Ⅰ要求学生解决如何推动中国古典诗论的“创造性转化、创新性发展”的问题,这是贯通了两个材料的考查,结论在材料一,但需要在材料二的文本内容中筛选、分析、整合,这种考查就是对思维能力的综合考查。这种考查方式体现了高考命题对高阶思维能力的要求。再以语言文字运用Ⅰ为例,命题改变以往以选择题的形式考查成语的定势,其考查要求不是对成语进行简单的比对筛选,而是要求学生在理解成语的基础上,根据语段的情境,运用成语进行准确、得体的表达交流,并且此题答案不固定,是高考中出现的真正的开放式命题,在具体、开放的情境运用中考查学生的知识储备是否丰盈、思维是否敏捷。

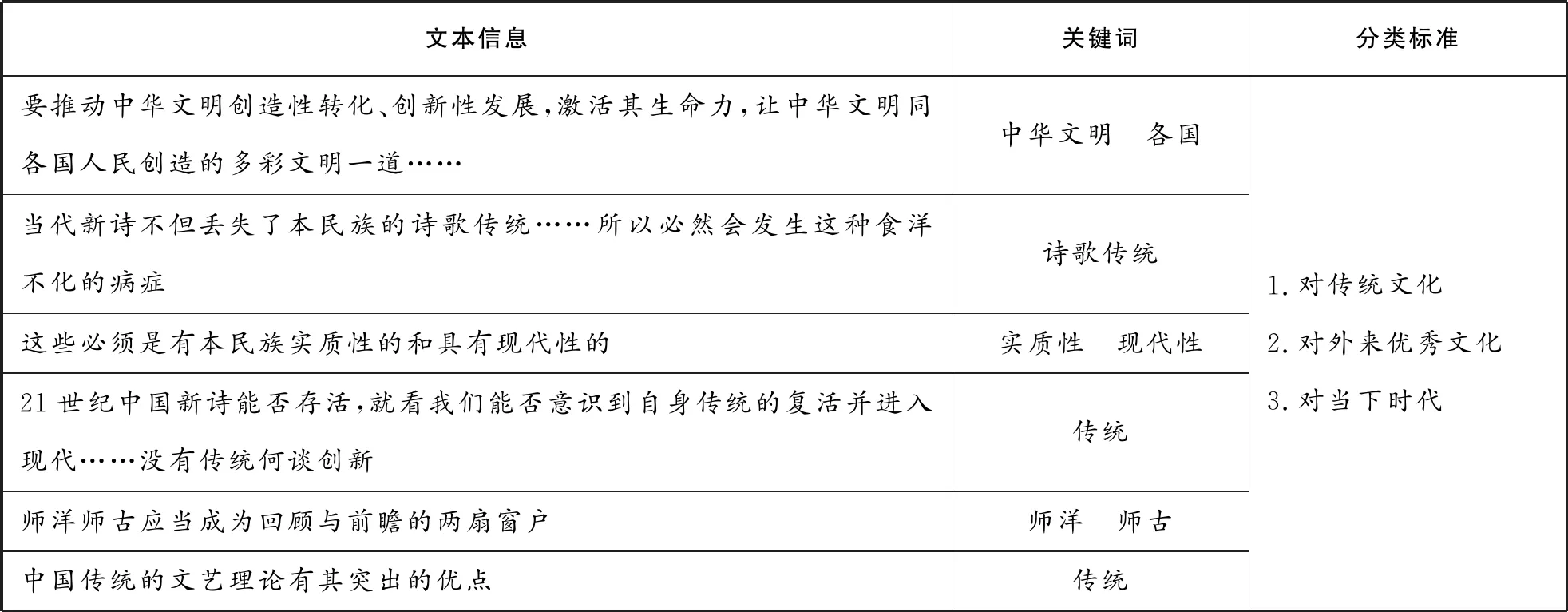

语文高考中指向的高阶能力大都是对语文学习活动中探究能力的考查,为了更好地完成这些“探究”的任务,就离不开信息收集、组织等低阶认知策略的参与。与此对应,项目化学习理论认为,高阶认知策略在使用中都会涉及大量的低阶认知策略。以现代文阅读Ⅰ第5题为例,为了解决如何推动中国古典诗论“创造性转化、创新性发展”的问题,需要聚焦“中国古典诗论”“创新性转化、创新性发展”等关键词,梳理材料中对应的文本信息并进行有效概括,从而建立起对“中国古典诗论”进行“转化”“发展”不同策略的分类标准,在任务过程中依托梳理、概括等低阶认知能力,为完成分析、整合等高阶认知活动搭建平台,现以下表进行说明:

文本信息关键词分类标准要推动中华文明创造性转化、创新性发展,激活其生命力,让中华文明同各国人民创造的多彩文明一道……中华文明 各国当代新诗不但丢失了本民族的诗歌传统……所以必然会发生这种食洋不化的病症诗歌传统这些必须是有本民族实质性的和具有现代性的实质性 现代性21世纪中国新诗能否存活,就看我们能否意识到自身传统的复活并进入现代……没有传统何谈创新传统师洋师古应当成为回顾与前瞻的两扇窗户师洋 师古中国传统的文艺理论有其突出的优点传统1.对传统文化2.对外来优秀文化3.对当下时代

3.重视对学习实践活动过程的考查

《课程标准》指出,学生的语文学习活动包括“阅读与鉴赏”“表达与交流”“梳理与探究”等三种类型。“命题指向”部分指出,“阅读与鉴赏”应当“侧重考查整体感知、信息提取、理解阐释、推断探究、赏析评价等内容”,这突出了阅读测评重视阅读认知过程的基本视角。与此呼应,项目化学习在评价方式上除了传统的总结性评价策略之外,更强调过程性的评价,要求就学生在学习活动中的整体表现从不同方面进行评价。对学习实践活动过程的重视,一是需要强调过程的完整性,二是需要强调过程的真实性。

首先需要完整考查学生的阅读认知过程,形成彼此关联的题目链,减少碎片化考查。以2022年新高考Ⅰ卷现代文阅读Ⅱ为例,其命题充分体现立足文本、随文命题与整体考查的特点,题目之间彼此关联,形成题目链,共同指向文本核心内容。命题主要是聚焦伍子胥逃亡途中所见、所闻、所感进行整体感知。第6题的选项在表述上集中于“心情”“心态”“心扉”等指向心理活动层面的关键词,要求提取文本相关信息进行鉴别欣赏,这就为第8题分析伍子胥在江上思绪的“逐步生发展开”提供了理解的支架,而渔夫是一个影响伍子胥思绪变化的重要人物。因此,第9题要求探究改写渔夫形象带来的不同文学效果,这一任务的完成是建立在前面相关任务完成的基础之上的。这种题目链的命题形式体现的是对一个相对完整的学习认知过程的重视,折射出在思维过程中考查能力素养的命题策略。这种命题策略同样体现在新高考Ⅰ卷文言文阅读的考查之中,第10、11、13题是从文言字词的理解层面进行考查,为进一步分析文本、概括信息等探究活动做好准备;第12题以选择题的形式考查对原文内容的理解,梳理了文本中孟尝君游说赵、燕两国的相关内容,考查学生理解、比对、筛选的能力。这就为第14题概括游说策略的不同提供答题支架。由此可见,这种题目链的命题形式为能力考查设置了一定的梯度,体现出命题者对过程性评价的重视。

同时,需要追求阅读认知过程的真实性,尽量体现测评情境中的阅读与生活中阅读的一致性。学生阅读认知过程的真实性,往往体现在对测评情境设置的非良构问题的解决过程中,而项目学习特别强调创设真实的高质量的学习情境,期待以此引发学生对核心知识的思考与探索,所以可以通过命制情境化试题来更加真实地考查学生的阅读认知过程。2022年新高考Ⅰ卷现代文阅读Ⅱ对渔夫形象鉴赏的题目,如果按照传统命题方式可以这样命制题干:请结合文本,简要分析“渔夫”这一人物形象。但命题者却另辟蹊径:民间流传的历史故事中渔夫是一位义士,小说《江上》却将渔夫改写成了一个普通人。此情境立足小说文本,通过引入相关历史故事,以极富矛盾张力的表达形式创设测试情境。同样,文言文阅读概括题将选文中孟尝君对赵国、燕国的两次游说作为命题的情境,在两种不同情境的碰撞之中激发学生探究真实问题的兴趣,通过整合课内外劝谏文的学习资源,考查学生迁移相关劝谏文的核心知识完成答题任务的能力。这两道题的题干设置都是紧扣情境提供的探究任务,充分利用情境作为资源和答题的支点,始终让学生在创设的情境之中完成答题,不允许泛泛而谈人物形象或是游说策略,体现的是对阅读认知过程真实性的重视,强调在解决真实问题的过程中考查学生的阅读素养。

三、项目化学习视域下阅读测评的实践

项目化学习作为一个外来事物,经过多年的本土化,在课堂教学与课程开发等领域已被熟知,但在测评领域还有进一步研究的空间,已有命题实践积极尝试引入项目化学习元素,促进语文学科核心素养的落地。现以两道模拟题为例(文本材料略):

1.下面这段文字(相关文字略)是命题者编辑阅读文本时漏掉的,请根据本文论证思路,说说这段文字应放在哪一段后面?为什么?

2.材料二中作者对第4段的观点论证得不够严密,请简要说明。

从题干的命制上看,上述两道题都能坚持素养导向,汲取项目化学习元素,通过创设具体情境提供驱动任务,要求学生在具备“论证思路”“论证严密”等必备知识的基础上去解决复杂的非良构问题,这需要学生调动阅读经验,综合运用不同思维层级的阅读策略去梳理、理解、分析、整合文本信息,特别涉及高阶层面的批判思维。其中,第1题需要学生在可能出现的不同续文中进行辨析,进而选择最佳者;第2题则需要在反思原文论证不够严密处的基础上完成任务。

梳理项目化学习视域下的阅读测评实践,还可以在文本语料的选择上兼顾文本类型与文本复杂程度的多元化,以创设更加真实多元的学习情境,全方位地评价学生的能力素养;在评价标准的制定上强调表现性评价的方式,通过制定不同等级的评分尺度、陈述精准的描述语、精选表现样例,更加科学界定不同能力层级学生学习活动的表现,呼应素养导向的测评理念。

总之,为了适应课程改革的需要,高中语文阅读测评需要从理论到实践都做出相应的变化。项目化学习是其中一条可以尝试的途径:在实践中可以引入项目化学习的元素,改革创新考查形式,以情境任务作为载体,在解决复杂问题的过程中通过对学生阅读认知过程的考查,反映出学生语文核心素养的发展过程与现有水平。

[注]本文系江苏省中小学教学研究第十四期立项课题“高中语文项目化学习:学习任务群视角下的本土化实践研究”(编号:2021JY14-L130)阶段性成果。