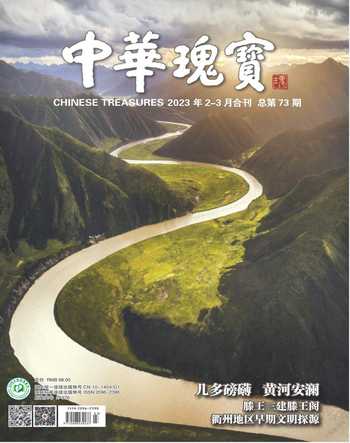

龙的形象来源及神性赋予

关于龙形象起源,人们多从生物形象论起;关于烛龙形象起源,人们则多从自然现象谈起。烛龙形象与龙形象具有承继关系,在龙形象基础上赋加神异能力与授时功用。

龙形象起源研究综述

学术界对于龙文化起源及龙形象的原型大致有两种观点:一种认为由生物形象加工演化而成,一种认为由对自然现象想象与崇拜而成。其中:生物形象论出现较早,也更为直观,易于人们接受;自然现象论则多有附会,若考虑先民对于自然的敬畏与崇拜,此起源论也不可忽视。

生物形象论中影响最大的,当属闻一多所提出的以蛇为原型的综合图腾说。闻一多在《伏羲考》一书中指出:“龙图腾,不拘它局部的像马也好,像狗也好,或像鱼、像鸟、像鹿都好,它的主干部分和基本形态却是蛇。”他在承认龙形象取材于多种动物形象的同时,认为蛇是其形象主体,其余形象特征都只是在蛇形象基础上的点缀与加工。他提出,以蛇等动物形象作为图腾曾经都是上古各部落的形象指代与精神外化,在上古时期残酷的生存竞争中,以蛇为图腾的部落逐渐征服与兼并其他部落,同时吸收被征服部落文化,并将其图腾特点加缀到自身图腾之上,逐渐形成了我们今日所见之龙形象。因此,他认为龙图腾、龙形象的形成是文化融合的产物,同时伴随着战争与征服。

鳄鱼说与蜥蜴说与此颇有相似之处。何新在《諸神的起源(第二卷):论龙与凤的动物学原型》一书中,认为龙形象应是取自鳄鱼。他认为:“中国大陆上所存在的鳄类,主要仅为两种:一即蛟鳄,一即鼍鳄。前者,在典籍和古代神话传说中常被称作蛟龙,后者今名称扬子鳄,在古代又常被称作鼍龙或螭龙。”他从体型、外貌特征、作息特点、食量、求偶方式等方面与典籍中的龙形象作对比,指出“但螭与龙子,又是蜥蜴类爬行动物之统称”。何新认为,不同种类的龙或许与科莫多龙、变色龙等蜥蜴有关。显然,鳄鱼说与蜥蜴说,多是从动物学的角度来考虑,而忽视了文化的影响,且龙种类的具体划分多是在先秦之后形成,因此论说越细,则离源头越远,最终难以真正探源龙文化。但这也为研究龙形象与龙文化起源提供了一个新角度,或许龙形象就是以与其形象更为相近的鳄鱼与蜥蜴为形态主体,之后在文化融合中不断流变。

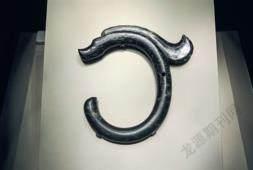

叶舒宪则认为龙图腾形象与熊图腾形象有着很大的关联,他根据鲧禹化熊,熊、蛇之间的变形和熊图腾的重要性,以及熊、龙之间的相似性得出龙起源于熊图腾的结论。也有学者通过对红山文化玉猪龙的考察,认为龙崇拜或许起源于猪崇拜。此外,认为龙起源于马、牛、鸟甚至生殖崇拜的论说也不在少数。

杨俊伟在《龙崇拜的起源与发展》一文中论及:“中华民族理想中的龙就是暴风雨中天上的闪电。这样的龙‘行无形,游于天者也’。‘龙闻雷声则起,起而云至,云至而龙乘之’,中华民族理想中的龙,威武雄健、神奇美丽、腾云游雾、勇力无比。而暴风雨中天上的闪电,虽然美丽神奇,但却不是人间存在的动物。”他将龙的形象与闪电相结合,颇有神似之感,结合龙腾云驾雾与呼风唤雨的本领,似乎更加契合。

烛龙形象来源论争

对于典型的龙形象,与自然现象进行论述类比的学者并不多,而《山海经》中所述的“烛龙”形象,则与自然现象的联系更加紧密。《山海经·大荒北经》云:“西北海之外,赤水之北,有章尾山。有神,人面蛇身而赤,直目正乘,其瞑乃晦,其视乃明,不食不寝不息,风雨是谒。是烛九阴,是烛龙。”《山海经·海外北经》云:“钟山之神,名曰烛阴,视为昼,瞑为夜,吹为冬,呼为夏,不饮,不食,不息,息为风。身长千里……其为物,人面蛇身赤色,居钟山下。”此外,《楚辞·天问》《淮南子·地形训》等文献对其也有记载,形象总体上大同小异。烛龙的形象都为蛇身人面,体型庞大,具有神力,似乎与典型的龙形象区别很大,但既唤作龙,其形象便一定与龙相关,或可认为是龙形象的一种。

关于烛龙的形象来源,学术界也有多种看法。清人俞正燮云“烛龙即日之名”,认为烛龙之说出自盖天说宇宙观,应为自然现象论的最早之言。何新、蔡哲茂及日本的神田选吉等提出“极光说”,认为烛龙是上古人们对于自然现象极光的想象。这种论说影响较大,但质疑声也不绝。周述春在实地考察与翻阅典籍的基础上,认为:“‘烛龙神话’即产生于雁门与阴山之间多处煤层自燃的自然现象。”韩初湖、刘宗迪则认为烛龙应与上古“龙星纪时”的原始历法相关,烛龙应为遥于天际的苍龙星象。自然论说之外,也有很多学者认为烛龙或为上古开辟神,或为祝融音转,或为男性生殖器,观点颇多。

同样是龙,为何在学术界的论争中,关于龙的形象起源人们多从自然生物角度论起,关于烛龙形象起源却多从自然现象谈起呢?

若从出现时间上看,早期的龙和龙文化或龙图腾应早于烛龙和烛龙文化,烛龙和龙二者的形象应是有所承继的。《山海经》作为极富神话色彩的古籍,赋予烛龙以较多的神性,因此在考虑烛龙时就不得不多从更加离奇、神异及需要加工想象后方能得到的角度去考虑。这同时也实现了从龙到烛龙、从龙文化到烛龙文化的一个文化传播路径,在原有龙文化的基础上实现功能续加,也丰富了龙的文化系统。

图腾崇拜下的形象赋予

从文化融合的角度看,以图腾为基础的生物形象论显然更加符合中华民族的文化一体观。1933年,傅斯年在《夷夏东西说》一文中提出:“夷与商属于东系,夏与周属于西系。”蒙文通在《古史甄微》一书中提出了河洛、海岱、江汉三民族说。徐旭生在《中国古史的传说时代》一书中提出了华夏、东夷、苗蛮三集团说。三人的提法有很大区别,但从中可发现,中华民族早期文明的发展不是出自一元的,因而早期的图腾信仰也并非都是以龙为中心的。

文献记载与考古发现显示,中国东部地区有明显的凤鸟崇拜,西部地区则有蚌龙及绿松石龙出土,其代表人物黄帝、尧帝、大禹都与龙崇拜密不可分。东西部地区存在着分别以龙、凤为图腾而加以崇拜的大型部落,崇拜龙、凤的部族也非一开始就称霸东西,而是在频繁的战争中不断兼并融合而达成局部的统一,因此龙形象中有蛇、马、牛等动物的影子,凤则有燕、锦鸡等鸟类的影子。最终,在生产力水平提高、自然环境变化等多种因素的影响下,东西两大部族不可避免地相遇了,早期以龙为图腾的西系阵营战胜各部族而实现中原区域内的统一,因而使龙图腾的影响第一次走向了全国。以凤为图腾的部落也并非被彻底消灭,而是以部族联盟的形式得以保存,并逐渐实现文化融合,因此凤图腾崇拜仍然在中华文化中占有很重要的地位。

蛇、牛、马、熊等图腾在部族融合中逐渐发展为龙形象、龙图腾,而凤图腾因独立发展,有着和龙图腾大致相同的发展路径,在相遇时,二者都已经是发展的相对成熟阶段,既无法完全融合,又难以完全消灭,只能寻求主次地位。如果抛开部族融合,龙图腾的形成是否有其他可能呢?应该是有的。以“闪电说”为例,若龙形象仅仅取材于动物形象,那何来神力呢?自然现象就为其提供了超凡能力,闪电伴随着雷声轰鸣,其后又常有暴雨倾盆,这符合龙呼风唤雨、威严无比的神兽形象,闪电蜿蜒明亮而又转瞬即逝的形态又与龙的身形动作极为相似,因此二者一定有所关联。但是先形成龙的形象而后借用闪电的形象来丰富,还是龙形象本就取材于闪电而后通过动物形象来丰富,仍是个谜团。一味强调一种说法而认为其余论说毫无可取之处,明显是狭隘而错误的。

上文中提到,烛龙形象一定脱胎于龙形象,而在《山海经》中得到了不同的神性,又区别于龙形象。在蛇身人首的形态中,蛇定然取材于龙,人则多突显神,同时以蛇為形,也在一定程度上肯定了龙与蛇的亲缘关系。“其瞑乃晦,其视乃明,不食不寝不息,风雨是谒”,“视为昼,瞑为夜,吹为冬,呼为夏,不饮,不食,不息,息为风”,操控风雨是龙形象所具有的神力,因其已超出动物之能,所以如前文所讲,龙形象只能取材于闪电、云雾等自然现象,因此烛龙此能力可直接取材于龙。操控日夜则是龙也不能具备的能力,同样超出人畜之力,只能取材于自然,太阳、极光、煤层自燃、星象都在一定程度上能实现此效果,因而可能是烛龙能力的取材对象。因此,烛龙形象也经历了和龙形象相似的形成过程,只是因其原型更为具体,外在形象无可置疑,通过从自然现象添加超凡能力,进而神化。

在龙形象已然具备的基础上来辨析这些推测,太阳、极光、煤层自燃都仅仅具有烛龙的能力而无烛龙的外形,因此每一种都不可能是单一的形象来源。“龙星纪时”的形象说,则相对具备形象和能力这两个要素,同时在文化发展中影响较大,似乎更具有成为烛龙形象来源的可能。当然,既为龙星,自然是由星象附会的、本以存在的龙形象,然后将二者能力叠加,形成旧图腾崇拜下的新形象。

观象授时的功能续加

刘宗迪在《华夏上古龙崇拜的起源》中指出:“上古时代,华夏先民曾长期流传着一种龙星纪时的原始历法,即根据苍龙星象的出没周期和方位判断季节和农时。”他在《烛龙考》一文中,将烛龙的方位、形象、神异等要素与龙星纪时制度一一对比,认为烛龙应是象征秋天的龙星星象中的降龙,论证详密,令人信服。

在中国传统天文学的二十八宿系统中,大火星是由角、亢、氐、房、心、尾、箕组成的东方苍龙星象中心宿的第二颗星。大火星的初升和伏没正好对应一个农时周期,与农时之间有着巧妙的关联,或许烛龙本身就具有观象授时的功用。但如此,烛龙就与龙图腾形象本身脱离了关系,完全取材于龙星纪时,似乎与龙崇拜的深远影响不符。因此如前文所说,烛龙形象或许是在原本龙形象的基础上续加而成的,当先民掌握龙星纪时后,难免要与图腾文化相联结,从而创造出一个具有二者功能的新形象,也就是烛龙形象的诞生。

20世纪80年代,濮阳西水坡遗址内发掘了一座距今6000多年的仰韶时期墓葬,墓室中墓主人头南足北,骨骸东西两侧分别摆有蚌塑龙虎图案。这与东苍龙西白虎的星象解释相合,说明龙形象此时就与星象有着密切联系,但孰先孰后仍未可知。如此,烛龙与龙星纪时相联结也就不足为奇了,烛龙发展了苍龙方位指向的功能,而具备了授时的功能。

综上所述,烛龙形象与龙形象应是具有着承继关系的,烛龙在龙形象的基础上,增添神性,丰富神异,并通过与龙星纪实的授时制度联结,从而实现新形象的功能赋加。当然,烛龙或因龙星纪时而诞生,但龙形象不应与民族文化融合相分离。

苏豪,北京语言大学文学院硕士研究生。