衢州地区早期文明探源

近年来一批考古新发现,证实衢州地区既有万年之源的上山文化,又有南方青铜时代的越文化,是多元文化发展、融合、传播的重要地域。

衢州地处浙西,位于钱塘江上游的金衢盆地,气候适宜、物产丰富。自古以来这里水陆交通极为便利,素有“四省通衢、五路总头”之称。其水路连接钱塘江、大运河,陆路可通浙、赣、闽、皖以至两湖、两广地区。特殊的地理位置使得该地区成为历史上“东南有事、在所必争”的军事重镇和战略要地,加之商业贸易兴盛,文人名士往来,历史文化遗产十分丰富。

当前,衢州在地方史志研究和相关文物研究等许多方面已有了显著成果,为梳理衢州历史提供了重要的参考。然而对于该地区早期文明发展阶段,即史前时期至上古三代,受限于文物考古材料,研究成果仍相对不足。

自20世纪60年代以来,衢州地区的考古工作基础总体较为薄弱,尤其对于史前时期考古遗存的调查、发掘相对较少,使得现如今早期遗存的考古学资料积累并不丰富。另外,金衢盆地土壤类型主要为酸性红壤,有機质材料难以保存,周边山地又是喀斯特地貌的典型分布区,导致部分地区水土流失问题严重,这些因素对衢州地区的古文化遗存造成了较大破坏。

近年来一批考古新发现,为衢州地区早期文明发展研究带来了更开阔的学术视野。衢州地区早期文明演进史分为史前时期和商周时期两个重要阶段。前一时期可追溯人类活动在该地区的兴起,直至多类型考古学文化在该地区碰撞融合,从而形成独具特色的地方文化的发展脉络;后一时期可探究早期国家形态特点和南方地区早期政权中心的诞生。两个时期连续递进,涵盖了距今约10000—3000年的历史。

文明伊始—史前文化的孕育

数万年前的穴居时代,人类就在钱塘江上游繁衍生息。1974年,在与衢州龙游县、衢江区交界的建德乌龟洞遗址中,发现了一批动物化石和一枚古人类犬齿化石,这枚人牙化石是浙江省首次发现的旧石器时代的人类化石,距今5万年左右,活动在该区域的古人类被正式命名为“建德人”。20世纪,在衢江区上方镇一带的石灰岩溶洞中,曾发现多处华南第四纪哺乳动物化石。近年来,龙游县境内陆续采集到一些石核、石片等早期人类石制品。这些发现将金衢盆地人类活动的历史上溯至旧石器时代晚期。

21世纪初,在衢江区上方镇葱口村的葱洞3号遗址和观音洞遗址,均发现了富有原始特征的陶质容器。这些陶质容器具备夹砂红陶、绳纹直口、圜底釜等形制特点,最初判断该遗存距今约7000—6000年。通过与其他区域考古学材料的比较,显示出它们不同于浙江省已知的上山文化、跨湖桥文化、河姆渡文化、马家浜文化等文化中典型陶器的形态特征,而与江西万年仙人洞遗址、湖南道县玉蟾岩遗址出土的陶釜更为接近,极具原始性和独特性。以此推测葱洞3号遗址和观音洞遗址或为距今1万年以上的文化遗存,二者的历史时期为即将迈入新石器时代的阶段。

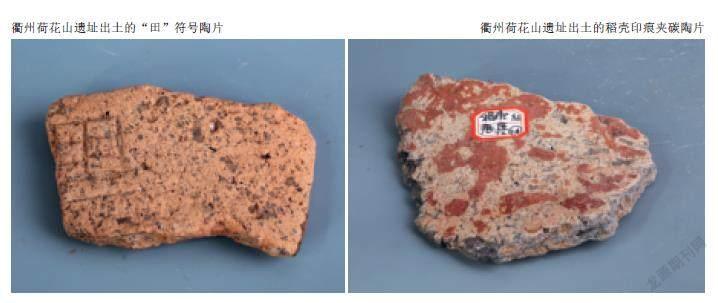

2010年前后,衢州龙游县的青碓遗址和荷花山遗址,先后出土了上山文化与跨湖桥文化的遗存。两个考古学文化的地层叠压关系,为厘清两者的时间先后顺序提供了依据,最重要的是发现了距今9000年的稻作遗存。位于金衢盆地北缘浦江盆地的上山遗址,是中国迄今发现的年代最早的新石器时代遗址之一,距今11000—9000年,具有明显的旧石器时代向新石器时代过渡的特征。而荷花山遗址是继上山遗址、小黄山遗址之后在钱塘江流域发掘的第三处早期新石器时代遗址,是上山文化遗址群中非常重要的遗址点。丰富的稻作遗存,证明这里很有可能是稻作农业的发源地之一。

阶段性研究发现,青碓遗址和荷花山遗址中稻作农业遗存存在的证据主要展现在四个方面:一是遗址出土的典型夹碳陶器羼和了大量的稻壳和稻叶,通过对这些羼和的稻壳的数量和形态进行分析,可以合理认为当时已有了一定的稻谷产量,以及相对有效的贮藏、加工方法;二是通过遗址相应地层中保存的大量水稻植硅体标本,可以判断该地区气候环境适宜,本就生长了大量的野生水稻,更重要的是这些野生水稻已出现被驯化的特征,而被驯化正是人类进行栽培干预的结果;三是遗址周边沼泽浸润区域的取样结果显示有与遗址地层出土标本类同的大量水稻植硅体,可以合理推测在遗址一带生存的早期人类可能开辟了专门的“水稻种植区”;四是遗址出土的夹碳陶羼和了大量稻壳和稻叶,或可证明当时已经存在将稻叶、稻杆一起收割的方式。遗址出土的非常锋利的打制石片,不失为一种收割工具,出土的石磨盘、石磨棒表面则发现了水稻植硅体和其他可食性种子的植硅体、淀粉粒(小麦、薏仁)等,表明早期人类已惯于使用工具进行脱粒等粮食加工。由以上四个方面可知,荷花山遗址所代表的文化类型已初步具有农业文化的基本特征,结合上山文化其他方面的考古发现和研究,可以认为金衢盆地已成为探索我国稻作农业起源的重要区域,钱塘江流域是中国乃至世界稻作农业的摇篮。

进入新石器时代中晚期后,金衢盆地更是多支不同类型考古学文化发展、交流、交融的重要节点和枢纽,具有强大的辐射效应。良渚文化是一支以环太湖地区为中心,向南发展至宁绍平原、金衢盆地的中国新石器时代晚期重要考古学文化,距今5300—4300年。近年来,衢州江山山崖尾遗址好川文化聚落的发现以及周边良渚文化遗址的发掘,可证明该区域是两种新石器晚期文化分布的边缘区和交汇区。山崖尾遗址的发掘,使人们对面貌新颖独特、内涵丰富多彩的好川文化有了更为准确清晰的认识,并为精准确定好川文化的年代提供了更为系统的碳-14测年数据。衢州是良渚文化向西南扩散传播至江西、广东的一个重要节点和枢纽,而沿钱塘江(浦阳江)经金衢盆地到福建、江西,通过鄱阳湖水系到岭南,很可能是一条史前文化交流的重要通道。

初心璀璨—商周历史的传承

钱塘江流域史前文明为衢州地区商周文化的发展奠定了坚实的基础。新石器时代末期至夏商时期,存在一支分布于浙西南和闽北仙霞岭北麓山地的考古学文化类型“肩头弄”,典型遗址有江山肩头弄遗址、浦城管九村土墩墓等,其文化特征非常突出,具有强烈的地方性和时代性。

商周时期,在广袤的长江以南地区,百越民族创造了具有自身特色的丰富多彩的文化。因分布地域广阔、支系众多,古越人存在多处不同的政治中心。今本《竹书纪年》记载,周成王二十四年(前1092年)“于越来宾”。《逸周书·王会解》载,成王二十五年(前1091年),王城既成,大会诸侯及四夷,“于越纳,故妹珍”。《路史·国名纪》载,“姑篾,一曰姑妹,大末也”,“大末”即今衢州龙游地区。现今学者多以文献记载的“姑篾”为据,推测衢州地区在西周时期存在一个越文化的王国,但仅限于文献记载,未有实证。

早在20世纪70—80年代,衢江区云溪乡曾陆续采集、出土过一批西周时期土墩墓的遗存。直至近5年,在前人工作的基础上,考古工作者在该区域进行了更大面积、更成系统的考古发掘,发现了西周早中期大型贵族土墩墓群,出土有大量青铜车马器、兵器、玉器等高规格的随葬品,是目前发现的江南地区西周时期规模最大、等级最高的土墩墓群,证明了衢州地区在该时期确实存在一个明确的早期政治实体、文化中心,西周贵族土墩墓群或为“姑篾”王陵。

2018年,浙江省文物考古研究所同地方文物部门对位于云溪乡棠陵邵村庙山山顶上的一座大型土墩墓进行了抢救性发掘。庙山尖土墩墓东北面紧邻衢江支流铜山溪,虽多次被盗,仍出土了丰富的随葬器物。这座土墩墓规模宏大,结构复杂,为熟土堆筑的“甲”字形浅坑木椁墓,外部封土平面呈椭圆形,顶部近平,底径最长达37米。墓坑分前后两室,底部铺满鹅卵石,木椁已腐烂,但据发掘迹象推测此墓应为两面坡的“人”字形结构,分为前后两室。随葬器物主要为青铜器和玉石器,另有少量印纹陶器和原始瓷器。其中车马器是出土青铜器中的主要器类,共出土了677件,分为8套马具。通过对出土情况进行分析,8套马具下葬前各装于两个木箱后分置两处,一箱马具摆放整齐,组合有序,每套马具由马镳、马衔、当卢、带扣、节约及大中小型泡组成。每箱马具均有长方形和圆形马镳各2套。出土玉石器以玉珏为主,且成组出现,其中两组玉珏位于墓室中部,摆放有序,一组为51件,一组为43件,推测为墓主的耳饰,似呈现了玉殓葬的形式。通过对出土器物如原始瓷豆、马镳、青铜戈、玉珏等的形制进行分析,庙山尖土墩墓的年代应在西周早中期。

2019—2021年,浙江省文物考古研究所再次对距棠陵邵村1千米的孟姜村土墩墓群展开了工作。该墓群东临铜山溪,西傍邵源溪,南依衢江,背靠高山,构成三面环水、一面靠山的相对独立的地理区域。目前考古人员对区域南部的三座土墩墓进行了抢救性发掘。根据出土器物特征和碳-14测年数据,三座土墩墓的年代同为西周早中期。其中,一号墩形制大小与庙山尖土墩墓类同,墓道均朝西,出土随葬器物约100件(组),主要有原始瓷器和玉石器,另有少量印纹硬陶和泥质陶,原始瓷器有豆、罐、尊等器形,玉石器也以玉珏为主,且成组出现,摆放有序,材质多样(软玉、玛瑙、水晶、绿松石等)。三号墩位于衢江北岸岗地较中心位置,在墩顶向东远眺可观测铜山溪汇入衢江,地理位置奇佳,其残留的土墩底部直径约70米(为庙山尖土墩墓的2倍),是目前南方地区发现的同时期建筑规模最大的土墩墓。其基础部分营造极为讲究,“三重石框、三级垫土”,其上修筑“甲”字形墓坑,墓坑内应也使用了“人”字形木椁,出土随葬器物约200件(组),主要摆放于墓坑东段一长方形区域内(卵石作边界)。墓坑内器物摆放密集,共分为5组,各组主要由原始瓷器如尊、罐、豆、单把壶、盘口罐等组成,每组同类器物造型较为接近,部分原始瓷器之间还发现有玉器、青铜残片、石片、陶纺轮等。此外墓坑周围另摆放有7组器物,分为厚胎厚釉原始瓷器组合、厚胎薄釉原始瓷杯组合、印纹硬陶器组合、石器及陶纺轮组合等。

无论是庙山尖土墩墓出土的车马器,还是孟姜村土墩墓群出土的原始瓷器及两地出土的玉石器,均种类丰富、造型精美、组合明确,显现了高超的制作工艺,具有很强的礼制特征。“人”字形木椁为目前所见的国内最早的实例,当为绍兴印山越王陵等越国高等级墓葬内同形制木椁的源头。土墩墓这一墓葬形式为中原地区王侯高等级陵墓封土制度的重要源头。孟姜村土墩墓群气势雄伟、营造独特,一方面具有鲜明的地方特色,另一方面其位于浙、闽、赣、皖南交界处,是百越文化跨区域交流、传播、融合的关键节点。

2022年,因该区域高等级土墩墓群的发掘,结合1987年的一份考古调查简报,考古工作者在土墩墓群西北约6千米外石角山村又进一步勘察到了西周时期的城址,发掘工作正在开展中。这一系列重要发现不仅为金衢地区由姑篾古国发展至越地文化的研究提供了极具价值的宝贵资料,更证实了商周时期浙江南部与西南部地区文化发展脉络的独一无二、璀璨夺目。

近年来,由于文物考古工作的新进展,人们对衢州地区早期文明发展阶段研究的关切程度和支持力度与日俱增。但衢州地区内已调查发现的可能存在的古文化遗存中只有较少部分得到了科学系统的考古发掘,且现有材料的系统整理研究和对外发布工作相对滞后,尚未形成整合性的较成熟的研究成果。另外,衢州地区在早期文明发展阶段的文化面貌已呈现出明顯的多样性特征,因而建立各遗存之间及与周边区域的考古学材料的关联框架,进行全方位的比较研究,探讨区域间的文化发展融合、人群迁徙等都是重要的、有待深入的研究方向。衢州地区在重大田野项目、重要研究课题、对外学术交流等各个方面的工作,还应作出更主动的调整,以加强考古学成果和传统史志学成果的展示和传播。

汤春山,衢州市博物馆副馆长。