茎用莴苣褪绿心腐病综合防控技术试验示范

刘建密,陈文乐,陈彩霞,胡启镔,黄培枝,曹建娜,丁林华,林积秀

(1.三明市植保植检站,福建 三明 365000;2.永安市农业技术推广服务中心,福建 永安 366000;3.沙县区植保植检站,福建 沙县 365050)

茎用莴苣是福建省春、秋两季主要经济作物之一,飞桥莴苣作为主栽品种,具有地方特色,并获国家地理标志产品保护。因其质地爽脆、味道鲜甜、风味独特,深受广大消费者喜爱,作为主栽品种在福建省常年种植面积达5.3万hm2以上;目前已辐射到甘肃、山东等其它14 个省份种植,总种植面积20 万hm2以上。莴苣褪绿心腐病是最早于2005 年在飞桥莴苣原产区永安出现的一种由植原体引起的病害,近年普遍发生且危害较重,移栽后造成莴苣死苗、缺株,后期感染顶部叶片褪绿、生长停滞、茎部变褐不堪食用;罹病植株丧失经济价值,一般发病率10%~23%,严重田块高达50%[1-4]。

林积秀等[2-3]研究,得出辣椒、苦楝、叶用莴苣等为莴苣褪绿心腐病的潜在中间寄主,黑额二叉叶蝉为其传播媒介;远离中间寄主种植、苗期有效防控虫媒等能减轻莴苣褪绿心腐病的发生。其防控策略是“农业防治、治虫防病”,协调应用农业、物理、化学防治等措施,开展生态调控,控制田间虫媒种群数量,阻断或减少虫媒与作物的接触,防范茎用莴苣褪绿心腐病成灾为一体的综合防控技术[4-7]。从2013 年起,在永安、大田、沙县、建瓯、武平5 县(市、区)陆续开展茎用莴苣褪绿心腐病综合防控技术区域试验和生产示范。

1 材料与方法

1.1 示范区概况

2013—2022 年在永安、大田、沙县、建瓯、武平5 县开展茎用莴苣褪绿心腐病综合防控技术区域试验和生产示范,栽培品种为‘飞桥莴苣’。对照区按照传统方式防治病虫害,不开展针对褪绿心腐病的防控,即苗期不覆盖防虫网,大田期不插黄板和不喷施针对叶蝉的农药。

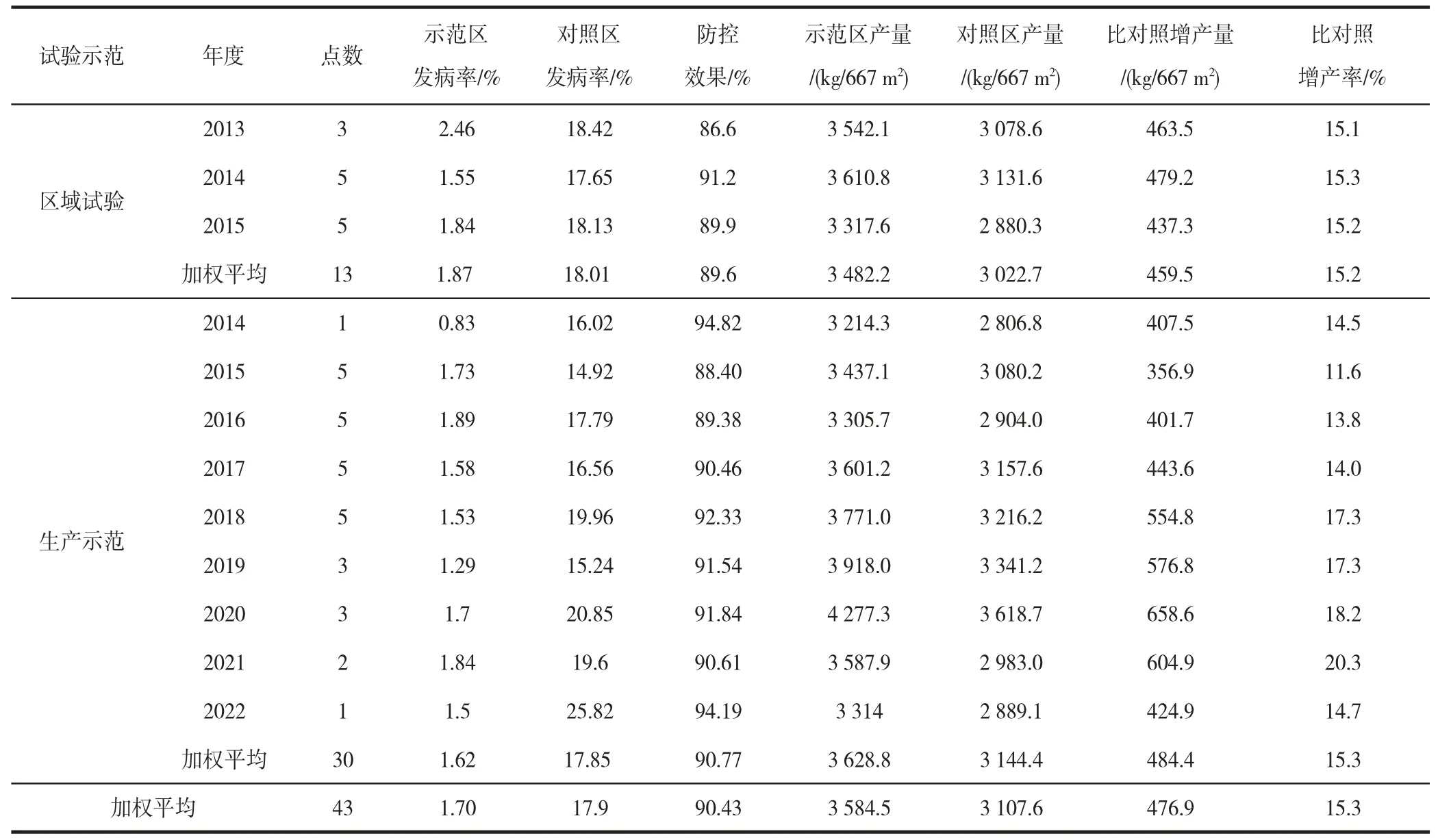

2013—2015 年开展区域试验13 点次,其中2013 年在永安市小陶镇、青水畲族乡和大湖镇设试验点3 个,2014 年在永安市西洋镇、贡川镇、安砂镇、大田县、沙县设试验点5 个,2015 年在永安市青水畲族乡、大田县、沙县、武平县、建瓯市设试验点5 个。2014—2022 年开展生产示范30 点次,具体区域试验和生产示范面积见表1。

表1 多年多点区域试验及生产示范面积汇总表Table 1 Summary table of multi-point area test and production demonstration area单位:亩(1 亩≈667 m2)

1.2 技术要点

1.2.1 防治原则

茎用莴苣褪绿心腐病防治原则为“农业防治,治虫防病”[5],即协调应用农业、物理、化学防治等措施,开展生态调控,控制田间虫媒种群数量,阻断或减少虫媒与作物的接触,防范茎用莴苣褪绿心腐病暴发成灾为一体的综合防控技术。

1.2.2 农业防治

(1)苗地选择

经研究,辣椒、苦楝树、叶用莴苣等为茎用莴苣褪绿心腐植原体病原的潜在中间寄主,茎用莴苣苗地选择时应远离其他寄主地,以减少叶蝉转主为害莴苣苗,以减少莴苣苗期发病。

(2)覆盖防虫网育苗

在苗畦上搭建小拱棚,将孔径600 μm 的防虫网覆于拱架上,并在防虫网上加盖黑色遮阳网。网底边用土块压实,使网与地表不留叶蝉进入的缝隙。茎用莴苣苗出齐后掀开遮阳网。茎用莴苣苗期浇水、浇肥直接从防虫网上方浇入,不得掀开防虫网。

(3)肥水管理

移栽后畦上采用早晚喷淋浇水,浇透水,沟中灌半沟水,使田间一直保持高湿状态。幼苗成活后,结合浇水每667 m2每次浇施4~5 kg 尿素和4~5 kg 硫酸钾,隔5~7 d 浇施一次,连续浇施3 次。团棵期后采用沟灌,使沟里的水位保持沟深的三分之一,畦面保持湿润。莲座期叶面喷施0.3%硼砂溶液一次。

(4)拔除病株

拔苗移栽时,剔除已表现出轻微症状的病株,同时预留适量假植苗备用。大田期发现病株及时拔除,并从假植苗中取健株补栽。拔除的病株集中销毁。

1.2.3 治虫防病

(1)黄板诱杀叶蝉

茎用莴苣移栽大田后,立即悬挂黄板。每667 m2均匀悬挂25 cm×30 cm 的黄板30 片左右,黄板下端高出莴苣植株10~15 cm 左右,并随植株的生长及时调整黄板悬挂高度。

(2)农药防治叶蝉

苗期采用防虫网覆盖育苗的,应在移栽前2~3 d 揭开防虫网,施用适宜的叶蝉防治药剂。移栽7 d 后施第一次药,药后5~7 d 施第二次药,注意交替轮换施用农药,并严格农药的安全间隔期。

1.3 调查试验

各试验示范均在采收前1 d 调查,每个试验示范点均设4 个处理,其中采用综合防控技术(健身栽培、覆盖防虫网育苗、黄板诱杀、高效低毒低残留农药防治媒介昆虫)的示范区选取发病率低、中、高三种莴苣类型田分别为处理1、2、3,不采用综合防控技术的对照区为处理4,在各处理中心位置分别随机调查800~1 600 m2,采用5点取样,每点调查175~270 株,记录调查株数、发病株数,按照公式(1)(2)计算发病率及防控效果。采收期实测产量,每个处理随机调查800~1 600 m2,按对角线3 点取样,每点取30 m2测产。

1.4 统计分析方法

使用Excel 2010 软件进行数据的统计分析。

2 结果与分析

2.1 产量与发病率

多年多点区域试验及生产示范产量结果如表2(见下页)所示,据多年多点区域试验及生产示范结果,应用茎用莴苣褪绿心腐病综合防控技术平均产量为3 584.5 kg/667 m2,对照平均产量为3 107.6 kg/667 m2,增产率为15.3%,防控效果达90.43%。

表2 试验示范产量汇总表Table 2 The summary table of experimental and demonstration output results

2.2 经济效益分析

2013—2022 年茎用莴苣平均销售价格按1.50 元/kg计算,应用茎用莴苣褪绿心腐病综合防控技术每667 m2新增产值约715 元。如表3(见第51页)所示,2014—2018 年间,对示范区的防控成本调查发现,示范区较对照区节约用工0.66 d/667 m2,可节约工本约68 元/667 m2,示范区较对照减少用药约61.7 元/667 m2,增加黄板和防虫网使用45.6 元/667 m2,即节约物化成本约16 元/667 m2,示范区减少农本(工本与物化成本之和)约84 元/667 m2,可实现新增纯收益799 元/667 m2;示范区较对照减少用药3~4 次,约178.9 mL/667 m2,农药减量26.9%。

表3 防控成本调查表Table 3 The questionnaire of prevention and control cost

由于2019 年以来人工成本显著上升,2022 年农药价格有不同程度上涨,平均上涨10%~20%,节约工本效果显著。

2.3 社会生态效益

通过多年多点试验和生产示范,应用茎用莴苣褪绿心腐病综合防控技术,有效抑制了该病的为害,获得了较好的经济效益,该项技术深受广大菜农好评,社会效益显著。应用茎用莴苣褪绿心腐病综合防控技术,一个生产季可减少喷药次数3~4 次,示范区实现减少化学农药使用量26.9%,实现了农药减量控害的目的,有利于农业生产安全和和农田生态保护,生态效益显著。

3 结论

茎用莴苣褪绿心腐病综合防控技术采用“农业防治,治虫防病”的原则,技术要点集中在防治介体昆虫上,以阻断或减少媒介昆虫与莴苣的接触传病为核心,实现防治效果、推广可行性及经济效益等方面的统一,是切实可行的综合治理方案,在多年的试验示范过程中,应用该项技术,茎用莴苣退绿心腐病得到有效控制,莴苣产量明显增加,莴苣品质得到提升,化学农药使用量显著降低,为莴苣产业发展提供了有力保障。2008 年秋,在该技术应用前,茎用莴苣褪绿心腐病在永安市大面积为害。当时由于未明确病因,又缺乏有效的防控措施,导致盲目用药的现象,种植户将杀虫剂、杀菌剂、杀螨剂、病毒剂等不同类型的农药混合喷施,并不断加大喷药频率,有的甚至整个生长季喷施农药15 次以上。盲目过度用药不仅大幅增加了种植成本,还造成农药残留超标,加剧了对农田生态的破坏,严重威胁莴苣产业的健康发展和农业生态环境保护。据不完全统计,应用综合防控技术与未明确病原时相比,实现农药减量远超过30%,病害发生年份更甚,该技术的推广将进一步为农药减量控害、保护环境做出贡献。

植原体是一类无细胞壁、仅有3 层单位膜包被的原核微生物[8-10],属于柔膜菌纲,对四环素族抗生素敏感,而对青霉素不敏感,迄今在离体的无细胞培养基上尚未培养成功[11]。在植原体病害防治中,药剂治疗主要集中在木本植物上,且该项措施实际上并未发挥多大作用,要开发除抗生素以外的新型治疗剂,任重而道远[12]。未来,我们将对茎用莴苣褪绿心腐植原体在植物体内的周年繁殖情况,非莴苣生产季植原体在植物或昆虫中的存在情况,该病害的侵染循环情况以及田间植原体病害存在情况等未知领域进行深入探究,以期实现更好更精准的防控。