钱选《八花图卷》用色技法探析

董丽娟 陈欢迎

摘 要:元代钱选的《八花图卷》历来备受学术界关注,该作品一染而就的没骨用色技法对我国绘画的发展产生了重要影响。尝试对《八花图卷》中的笔墨、设色、审美等进行整体且微观的梳理,重点就《八花图卷》中水仙的积色与敷色展开剖析,体会达成一染而就审美效果的有效方法,并结合自身对绘画的研习进行反思,阐释对《八花图卷》中技法、审美特征的学习与传承,寻找经典艺术作品存在的独特意义和价值。

关键词:《八花图卷》;用色技法;没骨法;积色法

一、一染而就:没骨与笔墨自如

《八花图卷》是元代钱选早年的作品,是汇集了春夏秋冬四季花卉于同一画面的长轴画卷,画面中的每种花相对独立又协调地融为一体。艺术来源于生活,绘画题材大部分也是从生活中而来,钱选的写生作品也是如此。该作品分别描绘了水仙、蔷薇、栀子、杏花、桂花、桃花、梨花、海棠等八种各具特点的花卉。

如今,对于这八种花的种类,学界仍然有不同的说法。正是因为这是钱选写生而来的作品,其既有文人思想与性情,也有写生的偶然性与随意性,所以造成了该画题材的模糊,然而其又带有北宋花鸟画家赵昌的精细画风,整幅长卷栩栩如生、淡雅清新。钱选的构图较为大胆,把八种花卉巧妙地排列在一起,构成了一幅和谐生动的画面。作为钱选早期的代表作,可以看出他不只是简单地描绘对象,而是将自我情感与物象进行融合,因此,不能用简单的“院体”绘画风格来定义该画,而应以“林泉之心度林泉之性”的方式去看待该画中的文人逸气。

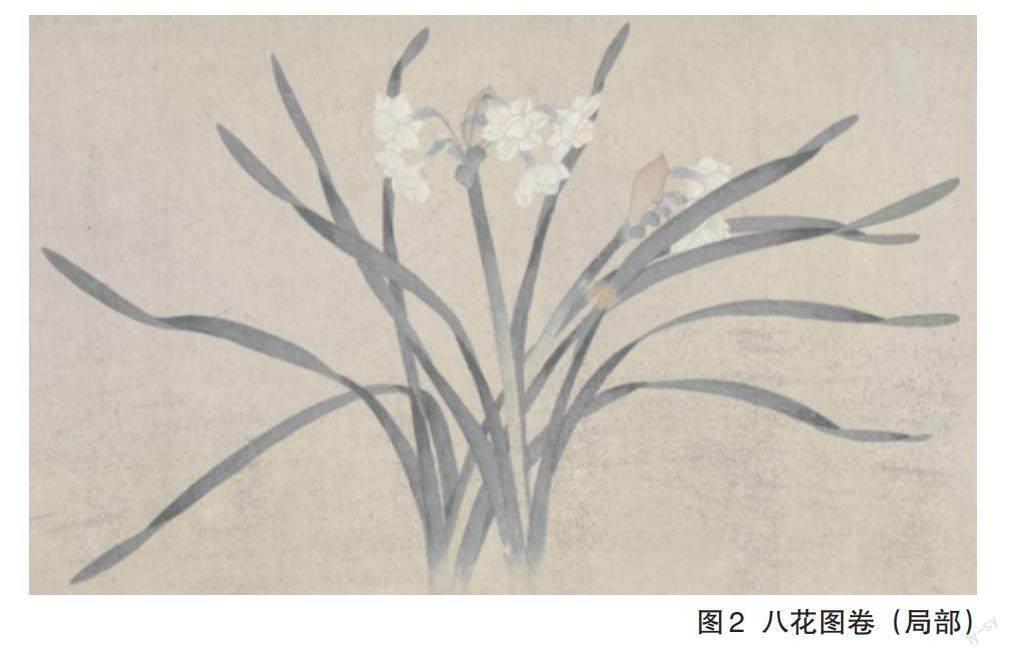

《八花图卷》中的笔墨生动、自然、通透。笔墨是中国画技法的总称,也指材料的笔与墨及用笔的方法。传统的工笔画都是先勾勒出外形,后在框线内赋色,甚至不用赋色。工笔画中的笔墨线条可以独立成画,不用色彩辅助表现。如图1所示的南宋时期的《水仙图》,就是典型的工笔作品,其先勾勒外轮廓,后填色,且色相较为鲜艳。图2的《八花图卷》中的水仙则与左边的宋代工笔小品有着明显的不同,钱选画的水仙显得墨韵十足,文人气息扑面而来,画面的墨色浓淡适宜,清新淡雅又富有变化,不再是对轮廓的简单勾勒,抛弃了“院体”的精工细致。《八花图卷》中的墨线也不都是辅助的,我们能看到每朵花中的叶脉都是由墨线勾勒,这种墨线起到了点睛作用。如果说色彩是绿叶的主体,那么绿叶里的墨线则是骨架,有骨架的支撑才能有立体的形象。画面中绿叶的墨线,钱选用的是书法用笔,这种画法不同于宋朝“院体”画中平均的勾勒,而是有起有收、有浓有淡,仿佛线条在舞动。

观察对比这两幅图中水仙的细节,从图1宋人的《水仙图》中可以看出,其是通过层层积染颜色而成,不见墨迹,花的轮廓线较細,且严谨、平均,渲染的画面比较平面化。其用笔与用墨都体现了宋代文人的绘画水平与内涵,但也有学者认为这是宋朝时期“院体”画画匠的作品。对比钱选所画的水仙,其用的淡墨细线精巧流畅,以高古游丝描为主,墨线纯用尖圆匀齐之中锋笔尖画出,最特别的是没有勾勒外轮廓线。其外形是通过墨色的积染而成的边缘,有使用没骨技法的倾向,且具有书法用笔的书写性,有起有收,流畅自如,自由圆润,富有变化。另外,钱选《八花图卷》中的蔷薇图也是如此,在宋代画家的基础上进行了变化。如宋代马远的《白蔷薇图》,其中的线条则没有钱选《八花图卷》中蔷薇图里的线条生动,也无粗细变化,可以明显感到二者线条笔法的不同。

笔者认为,《八花图卷》中这八种花的特别之处不在于题材,而在于钱选在绘制时选用的不同的技法,就是将没骨与工笔并用,再在其中注入文人情感。相关文献显示,谈论《八花图卷》有没骨画倾向的比较少见,大多都是把这幅作品当成是带有宋代“院体”风格的工笔作品。笔者想要打破这一常规说法,从更细微之处去论述没骨法在《八花图卷》中的存在。

关于没骨画,历史上皆认为是从五代徐熙的“落墨花”开始萌芽,这种画法是以水墨为主,色彩相辅。然后是没骨画的创设、发展阶段,北宋徐崇嗣创没骨画,其不用墨色,直接用颜色画成,可以称为敷色画。元朝则是没骨画的低谷期,这正是钱选所处的时代,当时文人画的兴起对没骨画造成了一定的冲击。由于文人追求书画同源,审美素雅,不求华丽的颜色,因此以颜色为主的没骨画进入了低谷,然而钱选还是在没骨画上有所成就。

中国艺术研究院美术研究所所长牛克诚在其《色彩的中国绘画》中表示,没骨其实有两层内涵:在北宋前期,其是一种工整的积色体花鸟画形式;在北宋后期,则变成了一种写意的敷色体形式。没骨又分为两个阶段:第一阶段的特点是多次的积染,通过多遍颜色的叠加形成一个个均匀的色块,从而显现不同的色相,因而它是工笔的;第二阶段的特点是一染而就,也就是事先调好颜色深浅,一笔蘸上而点染立就,带有书写的性质,因而它又是写意的。例如传为南宋赵孟坚创作的《水仙图》,其笔下的水仙只用墨色勾线,若只看外轮廓的墨线,中国画中的线描就已经能独立成画,因此它是工笔的。但对于《八花图卷》中的画法都是比较笼统的记述,没有详细的画法,于是笔者尝试用一染而就的没骨法来画水仙的叶子,效果竟相仿。正是花青与墨色调和,颜色深度做到一次或二次积染就可以达到最终效果,不然会使画面沉闷或死板。因而,《八花图卷》中的水仙是没骨的,是第二阶段的没骨。这就说明了《八花图卷》中是使用了没骨法的,这种没骨法正是第二阶段的一染而就。

然而,钱选《八花图卷》中的没骨不是如今所说的没骨,因为当中有几朵花的画法不能算是真正意义上的没骨法,只能说是有没骨画法的倾向。而《八花图卷》中的水仙花可以说是真正的没骨,且是第二阶段的一染而就,钱选在画水仙花时没有勾勒墨色的外形,而是调和好颜色之后一次画成,没有所谓的罩染、分染。这就需要画家精确掌握笔墨的厚薄、深浅、浓淡和速度等,以达到自然流畅的效果。传统意义上的罩染、分染是需要借用水来分出黑、白、灰,而在钱选《八花图卷》中的水仙是纯用颜色来分出黑、白、灰三种色调。钱选在《八花图卷》中所用的画法是非常多变的,如果用一种固有的思维模式去画的话,就会受到束缚,无法达到研习的效果,如果打破常规,多用不同的画法去诠释画面,反而会有意想不到的效果,而这种效果正是画面所需要的。

二、淡雅传神:色与墨的韵味

传统的色彩观念不仅是创作者主观的视觉经验,还是具有深厚文化观念和理论的支撑,更是中国画审美的特殊性所在。在传统的工笔画设色上,从宋代开始就一直承袭“三矾九染”的方法,层层积染,先染足墨色后,再进行罩色,多次渲染,从而达到物体原本的色相,强调“色不碍墨,墨不离色”。《八花图卷》中的花在用色上一改“院体”的富丽艳美,追求清淡雅致、画面传神,在一定程度上传达了画家当时的心境。

色彩可以说是《八花图卷》的主旋律,这个旋律是灰蓝调,主要由花叶的色相渲染而成。如何去把控灰与蓝,将二者调和却不弄脏画面,这实在是个难题。灰蓝调是由墨色、花青、藤黄三色混合而成。在《八花图卷》中,色调还是有罩染和分染痕迹的,只不过染的次数是一至三遍,如果太多,就会使画面中的绿叶沉闷而不清透,并且不需要用淡墨层层分染,而是让颜色与墨相融。因此,在第一遍染颜色的时候就要接近临本,而后再去调整叠加颜色。这里提及的积色与敷色也可以理解为植物色与矿物色、浅色与重色,以及染法上的积染和一染而就。积色就是积染,通过层层罩染,一遍又一遍地叠加颜色而达到色彩厚重且有层次的效果。敷色则是一染而就,仅仅需要染一至两遍,也就是没骨画的画法。不过要想一染而就,达到临本的效果,仅一次两次的试色是达不到的,要调试多次才能使颜色无火气且有清透感。钱选《八花图卷》中的没骨敷色不是真正意义上的没骨,我们现在谈到的没骨往往指不用实线勾勒外轮廓,而是直接敷色。《八花圖卷》还是有淡墨勾勒的外线的,只不过这种墨线颜色比较浅,而且墨线在画面中不是主要的,仅用来辅助色彩,从而使色彩成为主体。

“淡”是元代画作的基调。学术界认为钱选的《八花图卷》是积色体花鸟形式的绘画,但是这种积色的厚度已经比不上两宋时期了,不再是像宋代绘画一样进行厚重的积染,更多的是通过减少敷染遍次及运用植物色等,呈现“淡”的韵味。颜色淡化的原因之一就是植物颜料的大量使用,因此可以看出《八花图卷》中大多数都是浅色,也就是植物色的积色体画,植物色则包括了藤黄、花青、胭脂等。尤其是该画中八花的叶子,几乎都是用墨、花青与藤黄调和而成的淡雅色相,并通过少次积染而达到《八花图卷》如今呈现的色彩。这个色相的纯度、鲜艳度是非常难把握的,它处于一个中间色调,可以称其为“高级灰”与“莫兰迪色”,让人感到超凡脱俗、不骄不躁,是没有一点尘埃的洁净。《八花图卷》的色彩看似简单,但在画的过程中无不是在挑战画家的调色能力和判断能力,首先画家需要从一个平面的颜色中去解读、去尝试色块的色相是由哪些颜色组成,其次不断进行试色,而这种不断尝试就是一种试错,只有当发现第一种颜色没调对的时候,才会去调试新的色彩,色相准确才能保证一染而就的成立。因此,正是有一染而就的技法及用色的准确调和,才使得《八花图卷》给观者一种淡雅传神的气息。

钱选的《八花图卷》是积染与一染而就并用的,每朵花都用白色积染过。白色是一种较难把控的颜色,具有很强的覆盖力,如果积染的次数太多或者技法不到位,则会使整朵花变得死板生硬,没有活力。而钱选《八花图卷》中每一朵花所设的白色,虽然是积染而成,却不会有那种粉质感,反而给人一种轻薄透气的感觉。因此,对于花朵的积染,需要将白色调淡稀释后一遍一遍地上色,到一定程度就要停止,不能让白色太“粉”。一染而就的画法主要是针对水仙叶子,其他花叶也稍有涉及。《八花图卷》整图色调的格调很高,且用色用墨恰到好处,既有宋代文人的精工细写,又有元代画家淡雅传神的色彩格调,值得深入品味。

《八花图卷》虽运用了积色,却没有积色的厚重艳丽,呈现一番淡雅之致,不仅有着“务脱铅华而归之冲淡”的设色,还有一染而就之色与墨的韵味。

三、结语

本文从用色技法切入,在结合自身对绘画的研习进行反思的过程中有较大的发现,例如在钱选《八花图卷》中不仅发现了没骨画法,探索了积色与敷色法的运用,而且体会了一染而就画法的意义及这种灰蓝调、中间色的处理方法。笔墨当随时代,中国绘画既要有创新也要有传承。研究经典正是传承的一个过程,从经典中发现新的有价值之处,然后去讨论它、研究它,从而为以后的研究或创作提供新思路。

参考文献:

[1]牛克诚.色彩的中国绘画[M].长沙:湖南美术出版社,2002.

[2]周积寅.中国画论辑要[M].南京:江苏美术出版社,2005.

[3]凌南.钱选《八花图》[J].书与画,2018(12):10-15.

[4]杨槐.元钱选《八花图》为范本的学习与实践探索[D].西安:西安美术学院,2016.

[5]江淼.钱选与宋元画风的流变:以钱选的《八花图卷》与宋人《花卉四段》的比较为例[D].南京:南京艺术学院,2011.

[6]俞剑华.中国古代画论类编:上[M].上海:人民美术出版社,2004.

[7]毛春林.文雅如斯:元钱选《八花图》卷品读[J].美术教育研究,2015(16):13.

[8]罗旭平.疏淡含精匀:钱选花鸟画形式美[D].西安:西安美术学院,2017.

[9]张琪儿.钱选《八花图卷》研究:兼谈自我创作[D].南京:东南大学,2020.

作者简介:

董丽娟,广州大学美术与设计学院硕士研究生。研究方向:中国书画创作。

陈欢迎(通讯作者),博士,广州大学硕士研究生导师。研究方向:中国画创作与理论研究。