卫护共和留青史

——记山西辛亥革命先驱常樾

◇ 杨尚军

1911年10月10日(农历辛亥年八月十九)武昌起义(又称辛亥首义)爆发,揭开辛亥革命序幕。10月29日,山西同盟会发动太原起义响应,推翻清政府在山西的统治,成立山西军政府,实现民主共和。黎城籍人常樾,1906年加入同盟会,1909年任山西新军八十五标教练官,辛亥太原起义胜利后任山西军政府军令部长,1912年为卫护共和壮烈牺牲。

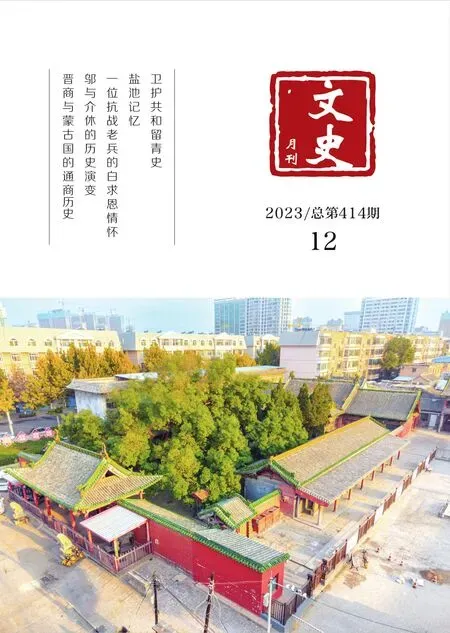

黎城古县城标志城隍庙三节楼

替父“顶债”入狱 激发反清志向

山西省黎城县,地处晋、冀、豫三省交界,素有“三省通衢”“中州外翰”之称,历史悠久,是中华文明发祥地之一。黎城古县城以城隍庙为中心,呈正方形。原有围城土筑城墙,共长4里多,高10米有余,城壕深宽各3米左右,设城门3座,东曰“拱辰”,西曰“西戌”,南曰“南熏”,城门上建两层城楼,门外建有瓮城、重门,四角建有角楼,城中大小街道13条。抗战初,因战火摧残及战事需要,除城隍庙外,城墙、城楼、城门等古建俱毁不存,原貌不再。而街道布局基本保持下来,至今依稀尚存。

靠近古城南门有条街叫小南街,街的最南端住着一户常姓人家,男性家主在一家米店里做杂工,办事勤快,无活不干,加之从小上过几年私塾,还学过一点拳术,且为人忠厚,深得老板喜爱,苟且糊口度日。1884年春,常氏夫妇诞下第一个孩子,恰巧又是个男孩,父母满心欢喜,望子成龙,为他取名常樾,字子发,期盼他长大后有所成就,超越家族前辈。

常樾(遗像复原照)

后来,常氏夫妇又先后生下3个儿子,分别取名常超、常戍、常令,本就贫瘠的家境越发窘迫。那时,随着晚清政府的不断腐败,苛捐杂税多如牛毛,加上地痞无赖欺行霸市,米店生意越来越不好做,最后被迫倒闭关门。谁知米店店主看到大烟盛行,一些人贩运烟土特别挣钱,贪心之下也加入这个黑道,学着做起烟贩来,并拉常樾父亲入伙,雇佣其当保镖。不料,几趟下来,钱没有挣到多少,就被官府发现查拿,双双被捕判刑。最终,常樾父亲被判刑3年。

原本以为这事就此了结,不料几天之后,官府的捕头竟带人找上门来,对常樾母亲说:“按大清刑律,父债子还。你家男人还剩一年的刑期未坐,你有四个儿子,你看让谁去顶坐?今天就跟我们走。”常樾母亲一听,又惊又气,却又不敢对抗官府,只是手心手背,四个儿子都是自己的心头肉,哪个也不忍往火坑里送。为难之下,把目光投向四个儿子,满眼无奈,低首哀叹。常樾看透母亲心事,毫不犹豫向前一步,站到母亲面前说:“娘,你不要难过,也不要为难。我是家中长子,理应替父抵债,我愿意去坐牢。我走后你要保重身体,照顾好弟弟们。”说完,昂首挺胸,随捕头而去。

坐进大牢的头天晚上,常樾思绪万千,他有些怨恨父亲,也有些怨恨自己没本事,更多的是怨恨朝廷的腐败、官府的黑暗和落后的制度。夜深了,望着铁窗外冷清高挂的明月,常樾没有掉一滴眼泪,他仇恨满腔,双拳紧握,在心中告诫自己:一定要忍辱负重,坚强地活下去。并暗暗发誓:等着吧,这个腐朽的社会,黑暗的制度,总有一天要垮掉,要消灭!这笔账,迟早要算!

践行革命理想 参加太原起义

光绪二十七年(1901年)冬季的一个大雪天,常樾服刑期满,告别铁窗,走出狱门。

这一年常樾17岁。“男大当婚,女大当嫁”,在母亲的张罗下,媒人给常樾介绍了一门亲事。1902年初春,常樾遵从母命与这位女子拜堂成亲。婚礼当天,亲戚朋友、同学相好前来贺喜不断。一个本县元村的完小同学范增玉悄悄告诉常樾:“山西太原也要开设武备学堂,是一所省立学校,全省招收120名学员,除保证学生衣食外,每月还发一定饷银”,并问他有没有想法。常樾少负大志,十分关注时事,此前早就听说外地多省开办武备学堂,是培养军人的新式学校,一直心存向往。此刻听到这个消息,欢欣不已,当下表态:“天赐良机,好事,咱们一起去吧!”新婚第七天,常樾依依不舍地告别了母亲、弟弟和妻子,与范增玉结伴踏上了前往太原的赶考之路。

武备学堂创立于洋务运动中,为中国陆军学校之始,首开中国近代陆军教育的先河,导致了中国古代武举制度的废除。光绪十一年(1885年),中国第一所武备学堂为李鸿章奏设仿照德国陆军学校办法成立的天津武备学堂。1898年9月,山西武备学堂在太原初设。1900年遭巡抚毓贤裁撤。1901年清政府下令“废科举,兴学堂”,1902年3月重设重办。因属于新学,又是首招,入学考试并不很难,试题仅为《韩信将兵多多益善论》作文一篇。常樾和范增玉都顺利考过。同时通过考试进入学堂的还有阎锡山、黄国梁、张瑜、温寿泉、乔煦、姚以价等人,几年后均成为山西辛亥革命的先驱领袖。

山西武备学堂学制3年,课程分内堂课程与外场课程两类。内堂课程有国文、史学、掌故、舆地、算学、图绘、古代名将事迹、清朝历年对外交涉及战争、兵法、军器等。外场课程有步兵操练、骑兵操练、炮兵操练、工程作业法等。初入武备学堂,除国文课外,对常樾他们这些学员来说都是新课。他们最感兴趣的是兵法课,觉得非常有意思,虽然文字不免有些枯燥,但是其中知识面相当广泛,而且还能学用相宜。然后就是算学、史学和舆地。因为在他们看来,算学可以启发人们逻辑思维,史学可以了解古今大事演变,舆地可以知晓世界各国地理。常樾几人胸怀大志,学习刻苦努力,每次考试都成绩优异,收获颇丰。特别是常樾、阎锡山、黄国梁等个中佼佼者,不仅内堂课程成绩优异,外场课程更是表现突出,各种操练无不姿态标准、动作规范,经常被教官喊出示范,渐渐在同学中树立起好的形象和威望,颇得大家拥戴。

邹容著《革命军》封面

其间,学员们的政治思想也在转变。当时,康有为主持的戊戌维新运动虽然失败已有四五个年头,但仍在一般青年学生中影响甚广。尽管上海等地鼓吹反清革命的书刊如邹容、章太炎、陈天华所著《革命军》《驳康有为论革命书》《猛回头》和《苏报》等已流传甚广,但由于山西是一个内陆省份,交通不便,经济落后,信息闭塞,很长一段时间里,改良主义依然处于思想界主流。公车上书、六君子就义等等,仍是学生们经常议论的话题,人们的口头禅仍是“君主立宪”“变法维新”之类的过时口号。然而,耳闻目睹清廷的衰败和列强的侵吞,常樾等爱国学生无不痛心疾首。他们怀着高度的社会责任感和历史使命感,以年轻人特有的敏感与执着,不断接受民主革命新思想,憧憬民主共和新理想,表现出强烈的反清意愿和革命斗志。每与同学谈起海外革命、民主共和时,常樾常常义愤填膺、拍案而起:“天下之事,匹夫有责,况我辈身为军人乎?”“我中国欲不亡,非实行革命不可!”

对于常樾的言行,阎锡山等学友非常赞同和敬佩。此间,常樾与阎锡山越走越近,交从日厚。原因一是常是父死,阎是母亡,同病相怜;二是在政治思想方面常优于阎,而在经济社交方面阎长于常。两人彼此互宜,志趣相投,时间久了,被学友视为“常阎集团”。后来,经阎锡山提出,两人干脆结为拜把兄弟。阎锡山生于1883年,长常樾一岁,于是阎做兄长,常为弟弟。

1904年,山西巡抚张曾扬派遣50名学生赴日留学,阎锡山、姚以价、张维清被派到日本陆军学校深造。同时,常樾被派至北洋新军(中日甲午战争后清政府编练的近代化陆军,因其武器装备购置洋枪洋炮,编制训练效仿西方军队,故称“新建陆军”,简称新军)见习。他善体士兵,勤于操练,成绩优异,为上司赏识,很快便升任为协军校(新军次等官阶,相当于少尉)。

1905年,中国同盟会在日本东京成立,资产阶级革命政党登上近代中国政治舞台,开始有组织地进行反对清王朝专制统治,为建立民主共和制度而斗争。不久,中国同盟会山西分会亦在东京成立,到1906年,仅在日本入会的山西籍留学生就有50多人,列北方各省之首。他们在大力进行革命宣传的同时,还根据同盟会的纲领,总结历史经验,提出了将来国内起义中“南呼北应”的战略设想,并得到了孙中山的赞同。山西地处北京畿辅之右,地势险要,控制着正太、京绥两路的枢纽,东出娘子关,可截断京汉线,阻挡清军南下;北出大同,可直捣清政府的统治中心北京,具有极为重要的战略地位。于是,山西同盟会责无旁贷地主动担负起“北应”的责任,积极进行武装起义、夺取政权的准备工作。

难能可贵的是,山西同盟会在从事革命宣传和进行武装起义准备工作的过程中,深切地认识到了“秀才造反,百年不成”的根源,懂得了要进行武装斗争,就必须掌握武装力量的重要性,在联络会员、壮大力量的同时,把工作重心放在了发动省内军人参加革命、扩展武装力量上。1906年,山西大学堂留日学生荣炳受同盟会山西分会派遣秘密回国,发展会员,特别注重在新军中发展会员。此时,常樾已返晋,任山西新军队官,督使公所调查马兵委员之职。经介绍加入同盟会。相继入会的还有山西武备学堂和新军中的王嗣昌、应芝、赵守钰、张煌、王梦弼、金殿元等人。对同盟会而言,这意味着他在新军中播下革命种子,成为打入山西新军的一个重要突破。对于常樾个人而言,更是意义重大,意味着正式加入革命组织,投身革命。

是年底,山西大学堂留日学生荣福桐奉命回省传达同盟会总部关于“加紧革命活动,准备实行武装起义”的指示,常樾等积极联络同志,开展工作。1907年,山西同盟会员王建基发动萨拉奇起义,由于条件不够成熟,加之敌我力量对比悬殊,最终失败。这是同盟会在北方进行武装暴动的第一次尝试。

1909年(宣统元年),由日本士官学校毕业的阎锡山、温寿泉、黄国良先后回国,在山西新军中崭露头角。当时,驻防太原的军队有山西新军和旧军两支部队,新军为一个混成协(旅)八十五、八十六两标(团)4000余人,旧军为巡防队(共辖13个营)3个营1000余人。同盟会出于掌握新军目的,秘密部署将会员安置在重要岗位上。阎锡山怀有政治野心,善于经营运作,不久即就职八十六标标统(团长)。稍后,经阎锡山推荐,常樾被任命为八十五标教练官(团副)。他非常体恤下属,遇有士兵生病时,总是亲自请医问药,并用自己的薪水购买补养品给其增加营养,直至恢复健康才罢。有一次,常樾看到一个河南士兵闷闷不乐,心事重重,训练无精打采,找人问询情况,得知是这个士兵收到了家乡遭遇水灾、全家挨受饥饿的来信而发愁时,便悄悄以这个士兵的名义给其家里寄去20元大洋,解了其燃眉之急。如此种种,举不胜举。为此,深受士兵敬重。

辛亥革命形势图

辛亥革命前夕,为进一步使两标新军革命化,加强起义力量,阎锡山联络常樾、赵戴文、温寿泉、南桂馨、张瑜、乔煦等盟友日夜密谋,一面发起成立山西军人俱乐部,表面上研究学术,实际上团结革命同志,暗中鼓动革命;一面在部队中组织模范队,表面上做训练的表率,实际上做起义的骨干,为太原起义的成功打下了坚实基础。常樾积极工作,备受器重。

1911年10月10日,武昌新军发动起义,辛亥革命爆发。10月29日,山西同盟会实施“南响北应”预定策略,发动太原起义,击毙巡抚陆钟琦,成立了阎锡山为都督的山西军政府。

太原起义,在整个辛亥革命中起到了举足轻重的作用。从时间上说,山西是继湖南、江西、陕西之后全国第四个和黄河以北第一个响应武昌起义的省份。从地理上说,山西是清廷的腋肘之地和拱卫京师的门户,随时可以兵出娘子关,断绝南北交通,直趋北京。从影响上说,这场作为在清政府自以为统治最为稳固的北方所爆发的起义,不仅实现了山西全省的光复,推翻了清朝在山西长达267年的封建统治,给予腐朽的满清王朝巨大的震撼和威胁,而且促进了其在全国的土崩瓦解。孙中山次年莅晋演讲中曾评价说:“去岁武昌起义,不半载竟告成功,此实山西之力……何也?广东为革命之原初省份,然屡次失败,满清政府防卫甚严,不能稍有施展,其他可想而知。使非山西起义,断绝南北交通,天下事未可知也……”

山西军政府成立后,即派出三路民军,防守拒敌,光复全省。首先是东路军,以姚以价为总司令,赵戴文为参谋长,乔煦为前敌司令,出兵娘子关,封堵前来镇压起义之清军。其次是北路军,以张瑜为司令,出兵雁门关,进攻大同。然后是南路军,以刘汉卿为司令,李大魁为副司令,前往河东,直取运城。

此间,常樾被任命为山西军政府军令部部长。他不负众望,赞襄军务,动合机宜,筹措军需,功劳卓著,为巩固革命成果,建立共和制度作出了突出贡献。

殉身卫护共和 英名永垂青史

太原起义军令

太原起义的成功,极大地鼓舞了北方地区的革命斗志,加速了清王朝的衰败与灭亡。截至11月末,清政府所控区域只剩东北三省、直隶、河南,清朝政权已是名存实亡。无奈之下,任命袁世凯为内阁总理同南方革命党人进行和谈,即“南北议和”。袁世凯大耍两面派手法,一面明里派出唐绍仪南下与南方军政府代表会谈,一面暗中以武力威胁并消灭革命势力。在山西,袁世凯视太原起义新军为眼中钉、肉中刺,表面上命令秦、晋两处清军立即停战,实际上在袁世凯的暗中操纵下,进攻山西的清军卢永祥部并没有停战止进,而是于12月12日占领娘子关后,继续向太原进军。

另一方面,迫于清军逼境和“南北议和”政治局势,山西军政府在军事行动的同时,采取权宜之策,任命常樾、乔煦、贾德懋3人为议和专使,准备到北京与段祺瑞走动,以图缓和局势。而袁世凯亦在北京组成责任内阁后,安排袁克定派刘盥训(山西猗氏县人)由京来晋,向山西军政府提出:“如果山西承认袁世凯任第一任大总统,即不攻晋。”由此,双方一拍即合。山西军政府即由政事部长景定成(景梅九)代阎锡山拟书致袁,表示如果袁世凯能“协同军民,颠覆帝制,然后敷政共和,与民更始”,则拥袁世凯为中华民国“第一任大总统”,并派常樾随刘盥训赴京送达。

常樾自知责任重大,不敢丝毫懈怠,与刘盥训日夜兼程赶赴京城。不料行至河北井陉时,防守清军封锁路口,不许行人过往,经再三交涉,最终只允许刘盥训一人通行。无奈,常樾只得将书信交由刘盥训先行到京呈袁,他则绕道平山前往会合。谁知“屋漏偏遇连阴雨”,所带盘缠途中尽数遗失,一路备受饥饿劳累之苦,到京城时已是疲惫不堪。更未料到的是,书送袁后,久无结果。焦急之中,刘盥训带来消息,清军已破娘子关,嘱告常樾迅速返晋飞函起义民军,北据石岭关,南据韩侯岭,再图恢复。常樾闻听,大惊失色,眼见情况危急,即刻找来一匹快马,动身返晋。是时,清军已遍布京南,盘查甚严,常樾只得单身夜行,取道东阳关,匹马上太行。

太原起义“首义门”

这天晚上,常樾策马扬鞭从河北涉县登上东阳关。“啊!生养自己的故乡就在眼前了。”自从走出赵店桥赴太原上学、当兵,投身革命,一晃已近十年,与家里只有书信往来,从未回过家乡。这次近在咫尺,浓浓的亲情和深深的思念不禁再度涌上心头,母亲、弟弟、妻子的身影又浮现在眼前。“要么回家一趟?”常樾犹豫了一下,随即想到要务在身,情势紧迫,早一刻将情报送达就可早一刻挽救革命的成果和同志的生命。想到这里,他不再迟疑,匆忙在一家路边小店充饥后,经过古城,绕过家门,眼含热泪,一路直奔翼城,寻军报信。

是时,驻平阳(今临汾市)的清军总兵谢有功部正与太原南下民军杨彭龄等部在河东一带对峙。1912年1月5日,常樾潜行至太平县(今襄汾县),因不明情况,误入谢有功所属童宝山部驻守的史村镇,不幸被捕。

童宝山审讯常樾之时,见常樾行为举止不似常人,判定为民军要人,决计杀之邀功。常樾早将生死置之度外,既知无可隐讳,即坦然告以实情,并讲明革命形势,劝其归顺,同效共和。童执迷不悟,断然拒绝。常樾计谋不成,料定必死,遂大声呼童:“速杀我!”童宝山恼羞成怒,当即下令将常樾缚至郊外处死。行刑前,刽子手强令常樾下跪,常樾坚挺不屈,被击断股骨,仰面仆地。刽子手举刀之际,常樾视死如归,放声大笑:“可以见我死难诸同胞矣!”言未已而颈已断,枭首示众于史村村口。围观者无不赞其威武不屈,英勇壮烈。

常樾,作为黎城籍山西著名民主革命先驱、太原起义领导人之一和首位为卫护共和而献身的重要领导人,堪称黎城革命第一人。