“引导议论体验延伸”高三语文复习课教学模式的诠释

【摘 要】建构主义学习理论与教学原则要求学生必须拥有学习的主动权,教师应不断地鼓励学生前进的学习任务,而引导、议论、体验、延伸正是以目标驱动为基础展开的教学过程。

【关键词】引导 议论 体验 延伸

一、“引导、议论、体验、延伸”高三语文复习课教学模式产生的背景

长期以来,语文复习课通常采取知识重现再现的所谓“复现法”教学,此教学方法缺乏新意,效率低下。课堂上要么教师一人包场,将知识一遍又一遍地复现,学生厌倦疲惫;要么大搞题海战术,以训练替代复习,学生苦不堪言。由于学生感受不到自身主体地位的角色,一直处于被动接受地位,因此缺少兴趣和激情,效益低下。

原有的语文复习结构,不能适应素质教育的要求,不能高效地将考纲目标落实到位,必须改革。

二、“引导、议论、体验、延伸”高三语文复习课教学模式产生的理论依据

建构主义学习理论认为,知识不是通过教师传授得到的,而是学习者在一定情境(即社会文化背景)下,借助他人(包括教师和学习伙伴)的帮助,利用必要的复习资料,通过意义建构方式获得。建构既是对新知识意义的建构,同时又包含对原有经验的改造和重组。建构主义教学原则强调:学生的学习活动必须与大的任务或问题相结合;以探索问题来“引动”和“维持”学习者学习的兴趣和动机;创建真实教学环境,让学生带着真实的任务学习,学生必须拥有学习的主动权,教师应不断地挑战和激励学生前进。这是一种典型的“任务驱动教学”,而“引导、议论、体验、延伸”复习模式正是以目标驱动为基础展开的教学过程,它要求学习者能够认清考试目标,然后围绕目标议论、体验,最后延伸拓展。学生在议论、体验和延伸过程中相互配合,集思广益,最终实现目标达成的那种情感体验。采取“引导、议论、体验、延伸”的复习方法,让学生自主、合作、探究,用口、用脑、用心主体地体验,或经历挫败的沮丧,或享受成功的快感,从而获取和升华成知识规律。学生的学习状态始终是兴奋、新奇而又充满激情的。

三、“引导、议论、体验、延伸”高三语文复习课教学模式产生的操作要领

这一教学模式有以下几个重要环节:

(一)引导

在复习课中,通过引导考纲、疏导题型、引领任务使学生明确和领悟该考点对考生基本知识和基本技能的考查要求,掌握该考点的常见题型的设置和考法并激发他们学习的兴趣。教师引导考纲一定要做到简明扼要,一目了然;疏导题型一定要全面系统,切中肯綮;引领任务要有知识的梯度和思维深度,让学生有探究的兴趣和渴望。

1.引导考纲

在复习某一个考点时,教师首先必须引导学生学习考纲,引导学生学习考纲并不是把考试说明简单的克隆,而是要根据自己的教学经验对考试说明的研究、考试方向的预测做个性化的解读,化抽象为具体,让考生明确知道考什么,做到学会掌舵,从而才能远航。

以文学类文本阅读为例,具体阐述如何实行这一教学模式下的引导环节。文学类文本阅读是语文学科的一个考查重点,主要考查的是学生分析综合、鉴赏评价、探究能力等知识。命题材料以散文为主,以记叙类为趋势,偶尔也涉及到小说(2008年江苏卷)。要求考生了解小说、散文、诗歌、戏剧等文学体裁的基本特征及主要表现手法。文学作品阅读鉴赏,注重审美体验,感受形象,品味语言,领悟内涵,分析艺术表现力,理解作品反映的社会生活和情感世界,探索作品蕴含的民族心理和人文精神。

文学类文本考试说明:

分析综合

(1)分析作品结构,概括作品主题。

注意作品的整体构思、贯穿线索,以及各个部分和各个方面之间的关联与安排。作品主题的概括要从作品实际出发,注意时代氛围、社会环境和作者的思想感情。

(2)分析作品体裁的基本特征和主要表现手法。

注意散文运用记叙、描写、议论、抒情手法的灵活性;注意小说中人物、情节、环境构成的形象世界;注意诗歌的意象和美感;注意戏剧中矛盾冲突的设置。

引导考纲(即个性化解读考纲)

(1)分析作品结构,概括作品主题

结构:总领下文,承上启下,总括上文,文章线索,前后照应,呼应文题。

主题:文章内容,思想感情,写作目的。

(2)分析作品体裁的基本特征和主要表现手法。

记叙类散文的基本特征:记叙、描写、议论、抒情四者有机相结合;

小说的基本特征:人物、情节、环境三要素;

记叙类散文、小说主要表现手法:

①考纲要求的常用修辞手法:比喻、比拟、借代、夸张、对偶、排比、反复。

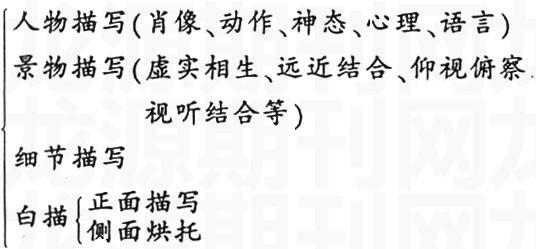

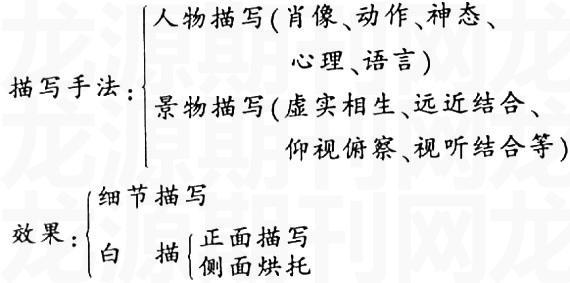

②考纲要求的常用描写手法:

③考纲要求的常用写作技巧:托物言志、欲扬先抑、借古讽今、以小见大等。

2.疏导题型

教师在复习一个考点时,必须对这一考点的基本考试题型有深刻的研究,这就要求每一位高三老师首先要研究近十年的高考试题,近三年本省内各地的模拟试题,总结归纳判断高考的大致方向。教师只有溺水三千,才能游刃有余地让学生取一瓢而饮。

例如:在复习文学类文本阅读这个考点时,通过对比研究,归纳总结,综合导学,教师可以疏导出六大题型:

(1)赏析文句、语段的作用;(2)赏析文句、语段的表达特色;(3)理解文句的思想内涵;(4)赏析引文运用、人称转换的作用;(5)整体探究文章的写作意图;(6)整体探究作品的丰富意蕴。

3.引领任务

每个考点都要有综合引导,每节课都要有课堂引导。教师要善于化大为小,化繁为简,将一个大的考点分解成若干个独立的考点,逐个突破。教师更要善于将题型和考点有机地串联起来,以问题探究的方式引領学生完成本节课的学习任务。

例如:在复习文学类文本阅读这一部分,教师不妨以题型为线索,以考纲为突破口,逐个复习,一节课解决一类问题。比如用一节课时间就“赏析文句、语段的表达特色”进行探讨,当教师引领了明确的学习任务后,学生对任务产生浓厚的兴趣时,也就形成了探究的内动力,从而调控复习氛围、激发他们的学习兴趣。

(二)议论

议论是指学生在教师的引导下自主讨论或探究,寻求解决问题的方法和途径。议论既是一种师生双边活动性质的启发式教学方法,又是体现在教师引导下,以学生为主体,经过学生积极思考,相互探讨,以求得解决问题和深入认识的一种发展性教学方法。

议论实际包含“议”和“论”两个过程。“议”的主体是学生,核心内容强调学生对考纲和题型的解读和思考,将考纲和题型有效有机地整合,认真分析问题的基本特征,疏理出解决这一类问题的通法。“论”的主体是教师,核心内容强调教师点石成金的点拨、言简意赅的归纳,将学生如散落珍珠般的成果连缀。通过教师的归纳总结,由感性认识上升到理性认识,由现象上升到本质,进而揭示解题的规律,使学生不仅知其然,而且知其所以然,以提高学生的理性认识。

1.议

(1)要创设好良好的“议”的情境,为学生的合作探究提供广阔的空间。因此,教师应积极创造一种宽松自由、更具人文气息的教育情境,营造乐学氛围,让学生真正感到自己是学习的主体,增强其求知欲望,培养其学习兴趣。只有在民主、和谐的氛围中,学生才能充分地张扬个性,培育起探索未知的情感、态度、信念、动机和需要等能力。

(2)要进行科学合理的过程管理,为“议”的有效落实提供可能。“议”将学习的主动权交给学生,一些学习习惯和基础比较好的同学能够配合教师的要求主动学习,但一部分基础薄弱、学习习惯不好的同学,很有可能就会游离于课堂之外。对此教师要做到:一要严格要求,对于游离于课堂之外的同学要给予严肃的批评教育;二是要引导小组合作,比较优秀的同学要做好传、帮、带的工作;三要教师在学生自主学习的过程中要有针对性地根据学生个体差异,落实分层施教,真正做到因材施教。

(3)要对学生的“议”及时进行引导评价,为“议”的高效达成提供保障。教师首先要为学生的“议”导航,让学生不至于漫无目的。教师还要时刻关注学生“议”的进程,对学生“议”中出现的困惑及时地进行点拨,对学生激发的智慧火花及时地进行鼓励,为自己的“论”提供准备,激发学生探究的热忱和兴趣。

2.论

(1)教师点拨。点拨是一种教学艺术,教师要及时对学生在“议”中产生的困惑进行点拨,做到点石成金。教师通过点拨引领学生探索路径,将学生获取的感性知识升华到理性知识,使学生的认知过程在“议”中得到落实。因此,“议”是点拨的基础,点拨是“议”的递进,值得注意的是,教师的点拨不是直接告诉学生答案,而是为学生“拨”开迷雾,“点”出症结,引导学生继续向前探索。

(2)教师归纳。布鲁纳认为,学科基础结构是前人对知识进行总结归纳的成果,是认知发展规律的结晶。遵循基本结构,有利于理解、记忆、沟通。从而达到举一反三,实现知识的迁移。归纳就是教师将学生如散落珍珠般的成果连缀,揭示解题的规律,疏理解题的通法,让学生由感性认识上升到理性认识,由现象上升到本质,进而变掌握呆板的知识上升到解决问题的能力。

例如:在复习文学类文本阅读中“赏析文句、语段的表达特色”时,在学生结合阅读经验的“议”的基础上,教师点拨,最后归纳出解决这一问题的思路即通法,并帮助学生建立起答题桥梁。而“赏析文句、语段的表达特色”的通法有:

①赏析文句、语段的修辞技巧及其效果。

修辞:比喻、比拟、借代、夸张、对偶、排比、反复。

效果:生动形象(突出强调)了形象的什么特征,表达了作者的什么情感,增强语势,富有文学韵味等。

②赏析文句、语段的描写手法及其效果。

生动形象了形象的什么特征,表达了作者的什么情感。

③賞析语段的谋篇技巧及其效果;

主要从托物言志、欲扬先抑、借古讽今、以小见大等方面考虑。

④赏析文句、语段的语言特色及其效果;

用词的角度:叠词,音节和谐,富有音乐美,有大珠小珠落玉盘之感。

造句的角度:整散结合,长短句结合,语言错落有致,富有音乐美。

风格的角度:平实,生动等方面考虑。

(三)体验

布鲁纳强调教学必须有教学主体的“体验”。体验这一环节的主体是学生,但教师必须为学生的“体验”搭建好科学的平台。学生要真正将知识内化为自己的能力,还必须通过切身“体验”来完成。教师在备课时必须紧紧扣住考纲的考查要求,根据学生的实际能力,设计或直接选用典型的高考试题作为学生“体验”的内容,让学生运用“议论”的成果来“体验”,这样既有针对性,又有典型性。特别注意的是教师要善于设计出有梯度的知识来“体验”内容。

例如:在预设“赏析文句、语段的表达特色”的内容时,可以分两个步骤体验:

1.分解与归类

可以从一个方面让学生“体验”表达特色,题目最好教师自己设计,这样针对性强。

比如可设计这样的题目:试从修辞角度探究某语段的表达特色;试从描写手法角度探究某语段的表达特色;试从谋篇技巧角度探究某语段的表达特色;试从语言风格角度探究某语段的表达特色。

2.综合与归类

可以将近几年高考有关“表达特色”的题目筛选、归类,从而引导学生总结解决此类题的一般规律。

(四)延伸

延伸是指在课堂教学完成引导、议论、体验等环节后促进学生实现从知识的掌握到能力的提升地转变的强化训练,延伸是复习课实现目标达成的关键一环。从高考的角度来看,只有通过不断的强化,才能适应考试的要求。延伸的内容:一是指学生体验过程中反馈的常见误点、难点延伸;二是指举一反三的能力延伸。

1.学生体验过程中反馈的常见误点、难点延伸

教师可以根据学生体验过程中反馈的常见误点、难点设计一组题目,以达到矫正学生认知错误、提升学生能力的目的。

2.举一反三的能力延伸

教师不妨根据考点的要求,结合本课的目标设计一组题目,以达到强化掌握的目的,增强学生解题的速度和准确率。

四、“引导、议论、体验、延伸”高三语文复习课教学模式的实践意义

“引导、议论、体验、延伸”复习模式改变了传统语文复习课过于注重知识复现、麻木地搞题海战术的倾向,强调学生主体参与议论、体验的过程,使每一个学生都参与到复习的全过程中去,让语文复习课堂思维真正“活”起来;“引导、议论、体验、延伸”语文复习教学模式有利于对传统复习教学中以知识复现替代学生体验、以题目训练替代方法掌握等思想偏差的纠正,更强调以学生为主体,调动学生的需要,让学生在课堂上切实提高复习效率。

更为重要的是,“引导、议论、体验、延伸”复习模式,是按认知规律指导学生复习知识的学习方法,在动态中发展学生解决实际问题的的能力,符合新课标积极倡导的自主、合作、探究式学习方式,符合教学应与学生“平等对话”的教育理念,特别在体验、延伸等环节,充分体现梯度性原则,做到由浅入深,由易到难,由单项到综合,由感性到理性,符合学生的认知规律。

★作者简介:杨永钢,江苏省通州市西亭高级中学教师。