针刺干预阑尾切除术后胃肠电图的影响

张 赵相锋 李 平 天津市南开医院 (天津 300100)

本院 2009年 9月~2010年 2月采用针刺早期干预阑尾切除术,并对患者的血管活性肠肽和胃动素的变化进行了监测。

临床资料 选取天津市中西医结合南开医院普通外科收治的开腹阑尾切除术患者。治疗组 60例,男32例 ,女 28例;年龄 17~72岁 ,平均 44岁。对照组 60例,男 29例,女 31例;年龄 21~73岁,平均 49岁。 全部确诊为阑尾炎,并进行开腹切除手术。

纳入标准 符合《中西医结合外科学》[1]中之诊断标准确诊为阑尾炎。腹部开放手术后不排便,并具有下述症状 2项以上:①上腹部或胸骨后疼痛;②餐后饱胀或胀气;③早饱;④烧心;⑤嗳气;⑥厌食;⑦恶心;⑧呕吐;⑨反酸或食物反流;[11]难以描述的上腹不适。

治疗方法 所有患者均采用西医常规术后处理[2]。治疗组应用针刺通调肠胃、益气活血。参照第 6版《针灸学》取胃、大肠、小肠经的下合穴足三里、上巨虚、下巨虚。采用 0.30mm×40mm毫针,患者取仰卧位,双侧选穴,用拇、食指挟持针体,中指尖抵触穴位,拇、食指所挟持针沿中指尖端迅速刺入,进针得气后均匀提插、捻转施以平补平泻手法 30s。留针 20min;留针期间隔 10min行针 1次,以加强针感;术后 8h内针刺,共 1次。

对照组采用禁食、补充血容量、抗感染等西医常规时候处理,不做针刺或中药治疗。

疗效标准 全部患者于术后针刺前、针刺 24h后进行胃肠电图测量。采用由合肥湘雅医疗电子仪器有限公司提供的胃肠电图仪。接地电极置于右小腿内侧踝部;参考电极置于右手腕部内侧。选择“胃”、“肠”电图工作指示,描记胃窦、胃小弯、升结肠、降结肠的电图。观察患者针刺前后症状体征变化,参照 2000年国际公认的罗马 II标准[3]判定其疗效。 I级:临床治愈,术后 24h内排气或排便,肠鸣音 3~ 5次/min,排气正常,排便 1d1次,饮食正常,体温正常,腹围恢复正常,彩超下见肠蠕动功能正常。 II级:显效,术后 48h内排气或排便,肠鸣音较弱、1~2次/min,排气正常,排便2 d1次或不规律,进食后轻度腹胀,体温 37~38℃,腹部微胀,彩超下见肠蠕动微弱。 III级:好转,术后 72h内排气或排便,肠鸣音 0~ 2次/min,排气时间推迟,不排便,饮流食或不进食,体温>38℃,腹胀膨隆,彩超下未见肠蠕动。 IV级:未愈,超过 72h仍未排气,肠鸣音消失,禁食水,体温> 38℃,腹胀明显、有恶心、呕吐,需胃肠减压治疗。

统计学方法 应用 SPSS13.0统计软件。对计数资料采用卡方检验;对计量资料采用 t检验,以均数±标准差进行统计描述。

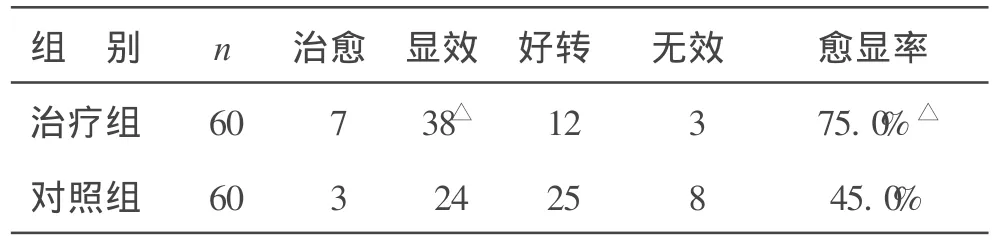

治疗结果 经过治疗,治疗组和对照组均取得疗效。其中治疗组显效率和愈显率均明显高于对照组,经统计学处理有显著性差异(P<0.05)。见表 1。

表1 两组治疗效果对比

治疗前后胃肠电图变化 经过治疗,两组患者胃肠电图波幅、频率均较治疗前变化明显,统计学处理有显著性差异(P<0.05)。治疗组与对照组治疗后对比胃肠电图亦有统计学意义(P<0.05)。见表 2。

表2 两组治疗前后胃肠电图频率对比(次/min,±s)

表2 两组治疗前后胃肠电图频率对比(次/min,±s)

注:与治疗前比较,△P<0.05;与同时段组间比较,▲P<0.05。

组 别 n 时间 胃窦 胃小弯 升结肠 降结肠治疗组 30 治疗前 2.44±0.37 2.51±0.43 6.76±1.62 6.58±1.43治疗后 3.27± 0.32△▲ 3.31± 0.40△▲ 13.14± 1.91△▲ 12.54± 2.14△▲对照组 30 治疗前 2.41±0.34 2.43±0.35 6.69±1.65 6.42±1.29治疗后 2.86± 0.41△ 2.84± 0.38△ 9.97±1.46△ 8.87±1.52△

表3 两组治疗前后胃肠电图波幅对比(uv,±s))

表3 两组治疗前后胃肠电图波幅对比(uv,±s))

注:与治疗前比较,△P<0.05;与同时段组间比较,▲P<0.05。

组 别 n 时间 胃窦 胃小弯 升结肠 降结肠治疗组 30 治疗前 102.27±48.96 100.29±51.07 69.67±5.67 70.76±6.01治疗后 153.77± 57.65△▲ 162.39± 62.32△▲ 103.25± 9.61△▲ 105.37± 10.28△▲对照组 30 治疗前 98.58±47.39 102.33±58.52 68.68±9.02 69.42±8.26治疗后 122.64±53.19△ 129.72± 59.33△ 85.17± 7.34△ 84.04±8.42△

不良反应 两组患者治疗后均未出现不良反应。

讨 论 阑尾切除术后,由于全身麻醉、神经受到抑制,术中扰动、以及各种机械性或化学性刺激,均可导致胃肠运动功能暂时停止或减弱。肠道功能抑制时间越长,肠腔积液及积气越多,不利于机体恢复,甚至引起肠粘连、肠梗阻、吻合口疝等严重的术后并发症。胃肠功能尽早恢复,病人就能早进食,有利于病人的全面康复。因此术后胃肠道功能恢复的快慢对患者术后机体的恢复具有重要的影响。

由于术后患者整体都处于虚弱的状态,如果单纯以西药刺激胃肠运动,不仅不能针对疾病根本,还增加了胃肠道负担。针刺通过激发人体自身的能力,调节体内失衡的经络气血和脏腑功能,既能达到治疗疾病的目的,又不给机体增加额外负担,从而成为被广为推崇的“绿色疗法”。通过辨证与辨病相结合,标本兼顾,从整体调理,促进全身机能的恢复,并能有效的促进胃肠功能的恢复,发扬了祖国医学中“未病先防”的“治未病”思想。

《灵枢◦ 邪气藏府病形》:“合治内府”,《灵枢◦ 四时气》也认为:“邪在腑取之合”。本病病在胃肠,宜取胃经和大、小肠经下合穴为主。郭亚雄[4]等观察 134例胃大部分切除术后患者,肯定了腹针疗法对胃切除术后患者胃肠蠕动具有促进作用。吴峰[5]以 62例腹部外科术后病人为对象,观察针刺治疗腹部外科术后胃肠功能紊乱的疗效。所有患者在肠内营养支持同时予以针刺治疗,结果显示针刺可有效缓解腹痛、腹胀、恶心、呕吐、腹泻等胃肠功能紊乱症状,使肠内营养得以顺利进行,有效补充手术后早期机体的能量消耗,加快了患者的康复。

足三里穴可双向调节胃肠的运动,在胃驰缓时针刺会使之收缩加强,胃紧张时针刺能使之驰缓,并可解除幽门痉挛;整体发挥良性调整作用[6]。上下巨虚均属足阳明胃经,分别为大、小肠经下合穴;现代主要用于治疗肠鸣腹满,挟脐痛,泄泻,痢疾等病。

患者在阑尾炎切除术后,我们选取足阳明经上的胃经、大肠经和小肠经的三对下合穴穴位进行干预。这三对穴位均位于膝关节以下,针刺时不易影响患者手术部位,且平卧即可针刺,患者容易保持体位,容易接受治疗。通过针刺下合穴,可以调整胃肠运动,促进肠道蠕动恢复、肛门排气,减轻腹胀、呕吐的症状。

[1]李乃卿,何清湖,陈海龙,等.中西医结合外科学[M].北京:中国中医药出版社,2005:531-538.

[2]曾宪九.克氏外科学[M].北京:人民卫生出版社,1983:1211.

[3]王宽宇,陈 静,孙晓龙,等.电针足三里、上巨虚对腹部术后胃肠功能的影响[J].针灸临床杂志,2007,23(12):19-21.

[4]郭亚雄,陈育忠,柳东杨,等.腹针疗法促进胃切除术后胃肠蠕动 67例疗效观察[J].新中医,2006,38(7):68.

[5]吴 峰.针刺治疗腹部外科术后胃肠功能紊乱 62例[J].中国中西医结合外科杂志,2008,14(6):557-558.

[6]陈辉明.654-2加普鲁卡因穴位注射治疗胃肠功能紊乱 86例[J].陕西中医,2002,23(7):634-635.