正确认识人口红利

朱音萍

(首都经济贸易大学劳动经济学院,北京100070)

正确认识人口红利

朱音萍

(首都经济贸易大学劳动经济学院,北京100070)

改革开放30年中,中国的经济取得了举世瞩目的成就,其中人口年龄结构的变化带来的丰富的劳动力对经济起着重要促进作用。因此人口红利也成为热门话题,而传统的用负担比来计算人口红利并不能正确地反应真实情况,而应结合实际情形加以理解。

人口红利;经济发展;负担比

一、前言

我们通常所说的人口红利是指由于人口年龄结构的变化,常常由于出生率下降速度和人口老龄化速度不同时而产生的。在这一人口变动过程中,会形成一个有利于经济发展的人口年龄结构,也就是少儿抚养比与老年抚养比在一个时期内都比较低的局面,并会持续较长一段时期。这种“中间大,两头小”的结构,使得劳动力充足,社会负担相对较轻。并且由于年龄结构的这种变化带来劳动力供给增加、储蓄和投资增长、人力资源投资增加和妇女就业机会增加等,从而对社会经济发展有利,人口学家称这段时期为“人口机会窗口”或“人口红利期”。[1]

根据2009年统计局的最新的数据显示,30多年来我国的人口年龄结构变化表现为:(一)少年儿童人口不断地大幅度缩减,人口年龄金字塔的塔底急剧收缩,少年儿童人口(0~14岁)的比重也持续降低由1978年的38%降低到目前的19%;(二)65岁以上老年人人口仍保持着均匀的增长,规模不断扩大,老年人口占总人口的比重由4.4%上升到2008年的8.3%;(三)劳动年龄人口逐渐扩大,金字塔表现为中间突出的菱形状,劳动年龄人口的比重由1978年的57%上升到2008年的72.7%。由此可以判断,30年来中国人口年龄结构类型已经由年轻型、成年型转变为老年型,但在老龄化趋势不断增强的同时,劳动适龄人口也处于最大比重时期。在资本短缺的时代,充足的劳动力对经济发展起着重大的促动作用,这也是改革开发以来促使中国经济快速崛起的重要原因之一。

根据预测,我国在2010~2015年期间人口负担比降到最低,届时我国的人口红利也将达到峰值。据此观点,我们是否就可以认为在此之后,人口对经济发展的促进作用会减弱,人口红利就会消失。

二、人口结构对经济增长的作用原因分析

为什么人口“中间大、两头小”的结构会对经济产生积极的作用?主要原因如下:

(一)根据生命周期的消费理论,人们会在他的整个生命周期内来计划他的消费开支,以达到生命周期内消费效用的最大化。少儿期和老年期的收入机会少,主要作为消费群体,储蓄倾向较弱,而在青年期和壮年期时,他们更倾向于储蓄,以备防老和各种风险的发生。在人口负担低、劳动人口多的情况下,平均每个人需要抚养和赡养的人较少,就会出现高储蓄倾向,而储蓄是资本积累和投资的重要来源,因此“中间大,两头小”的年龄结构必然会促进经济的发展。

(二)较多的劳动适龄人口意味着劳动力资源非常丰富,供给充足,价格低廉。在改革开放初期,人口的自由流动,使得农村富余劳动力得到解放,源源不断的劳动力供给,加快了城市工业化发展,由此带动了第三产业的崛起。大量的劳动力也是中国能在改革开放30年里创造经济奇迹必不可少的因素之一。

此外从经济增长核算方程中也可以得出。增长核算方程主要说明经济增长的来源是什么,具体方程为:

△Y/Y=α×(△N/N)+β×(△K/K)+△A/A

即:产出的增长=(劳动份额×劳动增长)+(资本份额×资本增长)+技术进步

它告诉我们经济的增长可以分解成三方面的力量,劳动量的变动、资本量的变动和技术的进步。从该方程中我们可以得出高储蓄(即资本)积累以及充裕的劳动力资源对经济的发展确实有促进作用。

三、人口红利的实质分析

根据以上分析,人口对经济确实有推进作用,那到底什么是人口红利呢?根据人口红利的定义可以知道,由于劳动适龄人口较多,老年少儿的负担比较低使得人口对经济起着重要的促进作用,这也是从字面上得到的解释,虽然定义不错,但是更要看到定义表面后的实质。

(一)“人口红利”并不等于经济快速增长

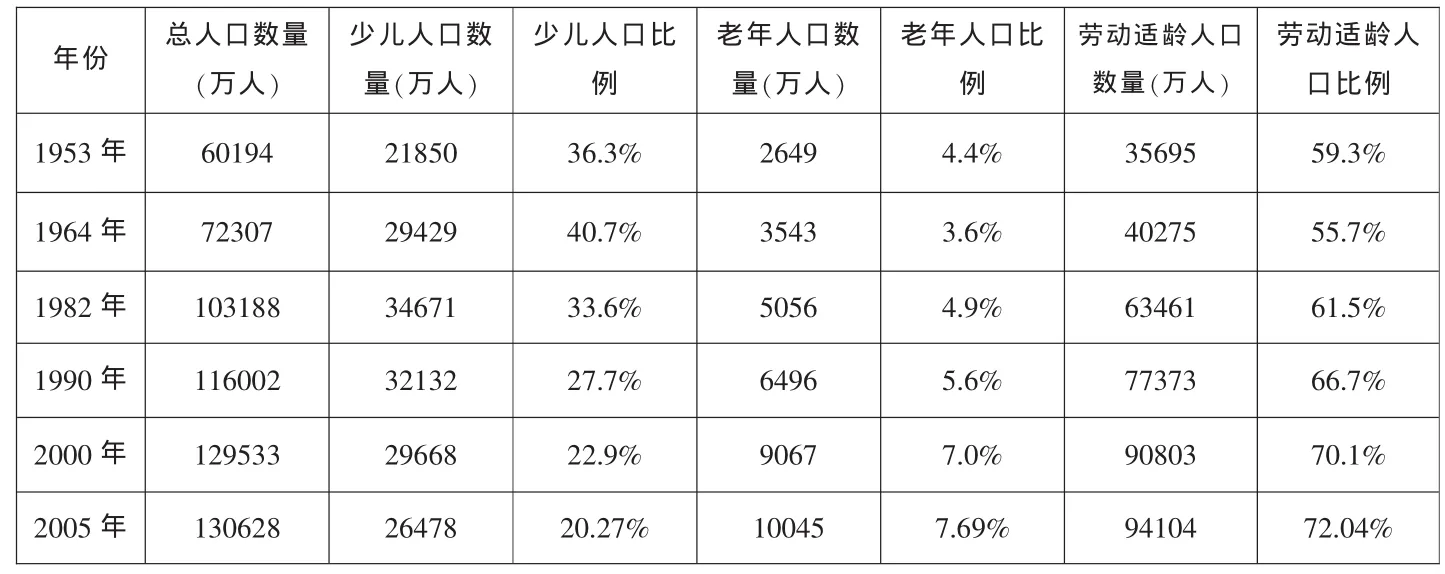

根据历年的人口普查数据(见表1),可以清晰地看到劳动适龄人口在逐年增长(除1964年由于特殊历史原因外),但并不意味着在此时期我国的经济就会快速增长。同处于东亚的日本和韩国提供的经验事实告诉我们,“人口机会窗口期”与“经济高速增长期”是错位的,这一现象至少说明人口低负担比并非经济高速增长的必要条件。日本“人口机会窗口期”落在1965~2003年,但日本经济的高速增长期出现在1955~1973年,其年均GDP增长率为9.22%;韩国的“人口机会窗口期”落在1987~2025年,而韩国的高速经济增长出现在1962~1991年,其年均GDP增长率为8.48%。[2]即使我国自从改革开放后,经济确实取得了惊人的成绩,我们也不否认人口对经济的促进作用,只是人口红利和经济发展之间的关系十分复杂,我国目前的人口红利正确的说应该是我国正处于人口结构红利,而并非很多人所认为的人口红利,人口结构红利如何有效转化成我国的真正人口红利,这需要很多的外在条件。在经济发展初期,资本稀缺,技术发展缓慢,人便是经济发展的最大资本,而现代社会,机器代替手工,大大解放了生产力,劳动适龄人口能否充足就业就是影响人口红利发挥的重要的问题。

表1:我国人口各年龄组人口数量及其比例的历年数据

未来几年我国城镇需要就业的人数每年仍将保持在2400万人以上,目前新增岗位和补充自然减员只有1100万人,这样仍有1300万人左右不能就业。不仅如此我国还有大量剩余的农村劳动力等待向城镇转移,可见有充裕劳动力只是一个有利的因素,能否使该因素发挥其最大的作用,这就要其他条件的配合了,其中充分就业就是一个重要条件。

(二)老年少儿的负担比较低并不等于人口红利较大

4)CORDIC流水迭代运算单元:这一单元主要实现CORDIC迭代算法,由单次的迭代模块来构成逐级流水线的结构。

负担比的计算虽然可以较清晰地反应一个国家或地区的人口年龄结构,如果简单地把老年少儿的负担比较低等同于人口红利,笔者认为这是不可取的。

负担比=少儿抚养比+老年抚养比

少儿抚养比=少年儿童人口(0~14岁)/劳动适龄人口(15~64岁)

老年抚养比=老年人口(65岁以上)/劳动适龄人口(15~64岁)

根据表1可以计算出各年的负担比。

表2:我国近年抚养比的变化

从表2中可以看出历年的负担比是逐年下降的(除1964),可是这样计算的负担比,只是理论负担比,而实际负担比并非如此。有很多老年人,根据2005年人口抽样调查数据,65岁以上的老人有高中学历及以上的人数大约有6.5%,他们中如果身体健康,仍然是宝贵的人力资源,对社会也会有着巨大贡献。而且2000年第5次人口普查时,人口预测寿命就已经达到了73岁,人口预期寿命的不断增长,百岁老人已不是稀缺人类,很多60岁以后的老人,仍然通过各种途径发挥自己的价值。他们不应该是社会负担,而应该是社会财富。

(三)劳动适龄人口并不等于经济活动人口。

劳动适龄人口不一定是经济活动人口,按照教育年龄计算,6岁上小学,完成九年义务教育后才15岁,如果继续学习,继而接受大学教育,他们虽然是劳动适龄人口,但他们却不参加创造经济活动。这部分人不应该在抚养比的分母上,而是应该在分子上。此外,2009年我国有610万名大学生毕业,根据往年的经验并考虑到当前的就业形势,如果按照60%~70%的初次就业率计算,当期找不到工作的人数将达到200万左右(蔡昉)。这些人不仅会对社会产生巨大的压力,同时对家庭也是一种负担。

城镇人口就业也不太乐观,自1995年以来,城镇就业人口和经济活动人口的增长速度赶不上劳动年龄人口的增长,导致失业率的提高和劳动参与率的下降。这些状况意味着我国并没有把尚存的人口红利加以充分利用。

(四)人口其他因素也会影响人口红利的发挥

人口其他方面,如人口质量和人口素质对人口红利也有挤压作用。据全国出生缺陷监测数据显示,我国每年约有20~30万肉眼可见的先天畸形儿出生,加上出生后数年或数月后才显现出来的缺陷,先天残疾儿童每年出生高达80~120万,约占每年出生人数的4%~6%。先天残疾加上工作后的致残、职业病等,他们虽然属于劳动适龄人口,但他们创造的价值要远远低于自身所要花费的价值,如此算来,必然使负担比公式中的分子增大,分母减小,结果是真实的负担比必然大于负担比公式计算的数值。

人口素质方面,根据2005年人口抽样数据显示我国没上学的劳动适龄人口占6岁及6岁以上人口的10.4%,其中女性高达7.5%,完成义务教育的只占71.6%,拥有高等教育文凭的仅占5.6%,这些都远远低于发达国家水平。而劳动人口的人力资本投资不足,使得文化知识贫乏,会降低就业的选择性,从而降低就业的稳定性,影响人口红利的发挥。

根据表2可以看出,我国的人口年龄结构红利主要是由于少儿抚养比的迅速下降导致的,而老年抚养比是逐年攀升的。但是少儿抚养比的下降空间是有限的,如果老龄化的速度不断加快,必然导致负担比的上升。根据预测,[4]中国总人口抚养比将进一步下降,从2000年的42.7%下降到2015年的39.4%,即下降3.2%,会带来经济增长率上升0.4%,这个阶段大约持续到2015年前后。此后,随着人口老龄化速度上升,人口转变对经济增长的贡献将由人口红利阶段转为人口负债阶段,继而人口老龄化加速将给中国经济长期增长带来一定程度的负面影响。

随着人口老龄化的速度不断加快,人口转变对储蓄率的贡献也会不断减弱,如何应对这种转变,最近有些学者提出第二人口红利,第二人口红利是指伴随老龄化及相应就业制度和社会养老保障制度而来,是与健康老龄化及储蓄动机和水平相关的人口红利。

因此面对以上影响人口红利的各种因素,创造第二次人口红利条件,扩大就业,加快农村的剩余劳动力的转移;加大对人力资本的投资;完善社会保障制度;延长第一次人口红利,如:延缓退休年龄,从而充分挖掘人口红利,避免人口负债的出现。

[1]中国人口信息网.http://www.cpirc.org.cn/rkcd/rkcd_detail.asp?id=182.

[2]穆光宗.中国的人口红利:反思与展望[J].浙江大学学报,2008-05.

[3]杨曼.农民工退保,尴尬了谁[N].市场报,2005-10-31.

[4]王德文,蔡昉,张学辉.人口转变的储蓄效应和增长效应——论中国增长可持续性的人口因素[J].人口研究,2004-09.