城市建设用地供求结构的区域差异

——以浙江省各城市为例*

许妙苗, 朱喜钢

(南京大学地理与海洋科学学院,江苏南京 210093)

1 研究背景与问题的提出

改革开放以来,中国城市化和工业化水平快速提高,土地使用类型转变速度较快,根据国家国土资源部的国土资源公报,1998-2006年,我国耕地转化为建筑面积累计达到142.15万hm2,平均每年减少15.79万hm2.一方面受到人口压力的影响,对于土地资源特别是耕地资源的绝对需求量大;另一方面,经济发展特别是产业结构的逐步升级意味着第二、三产业的产值在经济中的地位不断升高,需要积极进行资源的合理配置,满足产业结构升级对土地资源的需求.

在这样的背景之下,我国目前实施的土地政策主要分为2个方面:第一,坚决保持一定数量的耕地面积,保障粮食生产的绝对安全;第二,进一步提高现有土地资源的集约利用程度,包括耕地产出能力的提高和建设用地经济效益的增加.从政策实施的目的来看,这一土地政策的实施可以在一定程度上规避快速城市化和工业化发展带来的对粮食安全的威胁,但是却忽视了土地利用效率及城市建设用地供求结构都存在着显著的区域差异.这一差异是由不同区域经济发展水平和城市化与工业化所处阶段的不同所决定的[1].严格、无差异化的耕地保护政策,用于规范和指导不同经济发展阶段区域的土地利用方式,就容易导致经济发达地区耕地总量均衡与经济的快速增长对城市建设用地的需求之间的巨大矛盾.因此,必须将土地供求结构的区域差异纳入到土地政策制定的考虑因素中,通过分析不同地区不同用地种类的比较优势,才能够解决当前土地保护政策效力低下的问题.

2 区域土地利用方式供求平衡的影响因素分析

2.1 需求因素

城市发展对城市建设用地的需求,主要来源于当地的经济发展、人口增长和城市化、工业化水平不断提高的压力.根据当前我国城市发展的现状,这种需求主要分为以下3种:1)保持经济快速发展的需求,需要大量的土地转化为建设用地,作为资本投入推动经济增长,对于经济发展较快、区位条件较好的城市,建设用地拥有较高的边际经济效益[2];2)满足城市化水平提高的需求,需要更多的建设用地面积,并保证相当比例的建成区面积;3)满足城市居民对生活水平提高的需求,主要包括居住、就业、交通出行和生活生产环境等方面的需求.

2.2 供给因素

供给因素在土地利用类型转变过程当中的作用主要体现在对这一转变数量、类型等方面的限制.这种限制一方面来自于土地本身绝对数量的有限性,另一方面则来源于耕地本身的社会功能.耕地一方面具有保障粮食安全的功能;另一方面对于农村居民来说,土地的作用不仅能够用于农业生产,还能够起到生活保障、经济来源、子孙继承等效用[3].因此,衡量一个城市可供增加建设用地面积的土地数量,就要同时考虑土地的生产能力、绝对数量、人均数量及农村居民的生活保障问题.

2.3 供求因素的相互作用与动态均衡

由于上述供求因素的影响,不同城市土地利用的供给与需求之间必然存在一定程度的不均衡,这一现象应当是推动土地利用方式转变的根本动力,而如何在区域协调发展的层面上,以动态发展的眼光调整土地利用类型,使得土地利用方式的供求结构形成动态均衡,应当是土地政策调整的主要方向.这一动态均衡产生的重要标志,是不同区域之间的土地配置按照各自的比较优势进行分配与调控,土地资源向着能够发挥其最大效益的方向发展,在供求条件的限制之下最终达到帕累托最优,即在各个区域之间新增的建设用地的边际产出相等[4].因此,不同城市的土地利用结构是否导致供求结构失衡以及这些失衡的具体类型是什么等都应当纳入到土地政策制定与实施时考虑的范围.本文选取了经济发达的沿海省份——浙江省,对其不同发展水平下的各个城市土地结构转变中供求平衡方面存在的差异进行研究,并对当前的土地政策提出相应的建议.

3 模型构建

3.1 因子分析

3.1.1 数据标准化

由于本文使用的指标数据单位和量纲差别较大,为了使数据间具有可比性,必须对指标数据进行标准化处理.本文采用标准差标准化法进行标准化处理,其计算公式如下[5]:

式(1)中:X'ij为标准化后的数值;Xj是第j个影响因子的均值;σj为样本标准差.

3.1.2 因子分析原理

以浙江省11个地级城市为样本,以其各项指标的标准化数据为变量构建矩阵,采用SPSS16.0统计分析软件进行数据处理,通过计算机运算得出矩阵的特征根和相应的方差贡献率,根据特征根的方差贡献率和累积方差贡献率选择主成分并得到因子提取结果和因子回归系数.因为主成分是原始变量的线性组合,包含了绝大部分原始变量的信息,所以可以根据因子回归系数计算出每个样本城市的各个因子得分,公式如下:

式(2)中:Yik表示第i个城市第k个主成分的因子得分;Wj表示第j个指标的因子回归系数.因子的方差贡献率反映了该因子对所有原始变量总方差的解释能力,其值越高,说明因子的重要程度越高.本文用所选主成分的方差贡献率为权数,将各个因子的得分进行综合,得出每个样本城市的综合因子得分Si,然后根据综合因子得分排序,公式如下:

式(3)中:Si表示第i个城市的主成分综合得分值;Vk表示所选用的第k个主成分的方差贡献率.

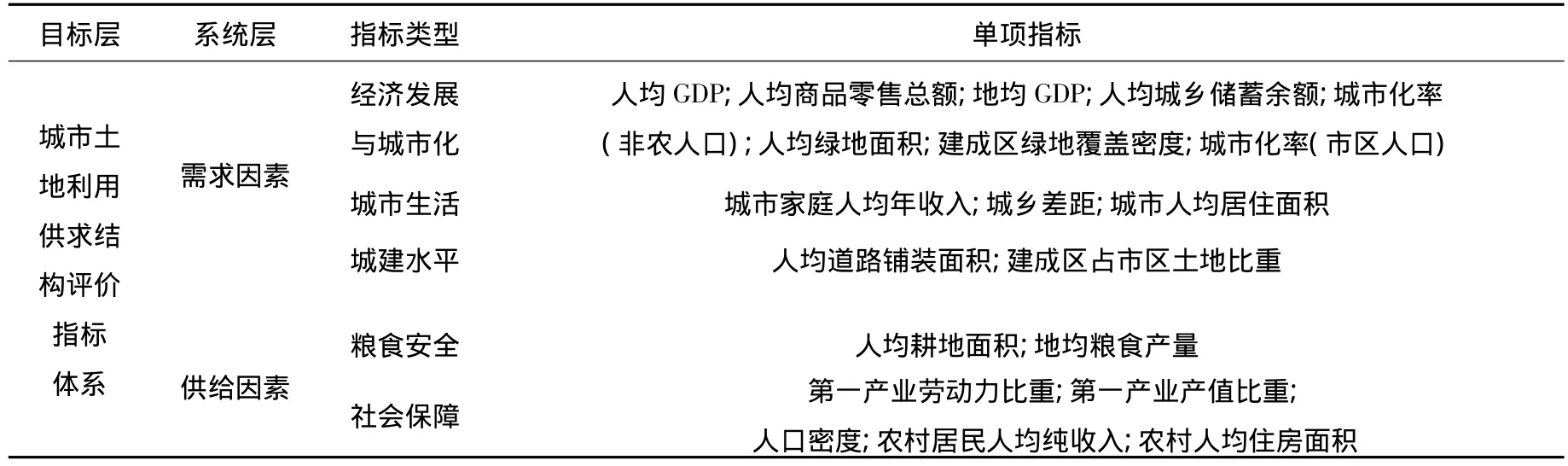

3.1.3 指标体系的构建

由于涉及到土地供求两方面的各项指标,因此引入两系统的研究方法,建立分别考察各个城市土地供求两方面的影响因素,构建2个子系统不同层次的指标体系,具体见表1.其中,需求因素的各个指标又可以进一步细分为经济发展需求、城市化发展需求和生活水平提高需求3个层次,共13个指标;供给因素方面主要考虑到更低的社会保障和粮食生产功能,分为粮食安全和社会保障2个层级,共7个指标.本文使用的数据均来自于各年度《中国城市统计年鉴》、各城市统计年鉴与国民经济和社会发展统计公报,选择的时间跨度为2001-2008年.

表1 城市土地利用供求结构评价指标体系

3.2研究区域概况

浙江省位于中国东南沿海,陆域面积1 018万hm2.全省辖杭州、宁波、温州、嘉兴、湖州、绍兴、金华、衢州、舟山、台州、丽水,共计11市.土地资源极为有限,地形以丘陵山地为主,占全省总面积70.4%,平原面积23.2%.近年来,浙江省建设用地面积不断扩大,浙江各城市建成区面积总和由2001年的7.77万hm2增长到2008年的13.28万 hm2,增幅达70.91%.但是各个城市之间的城市化水平的提高呈现出不同的增长速度,宁波2001-2008年的建成区面积由0.74万hm2增加到2.42万hm2,年平均增长率达到18.44%,同期舟山的建成区面积则由0.55万hm2下降到0.50万hm2.

4 分析结果

4.1 需求因子分析结果

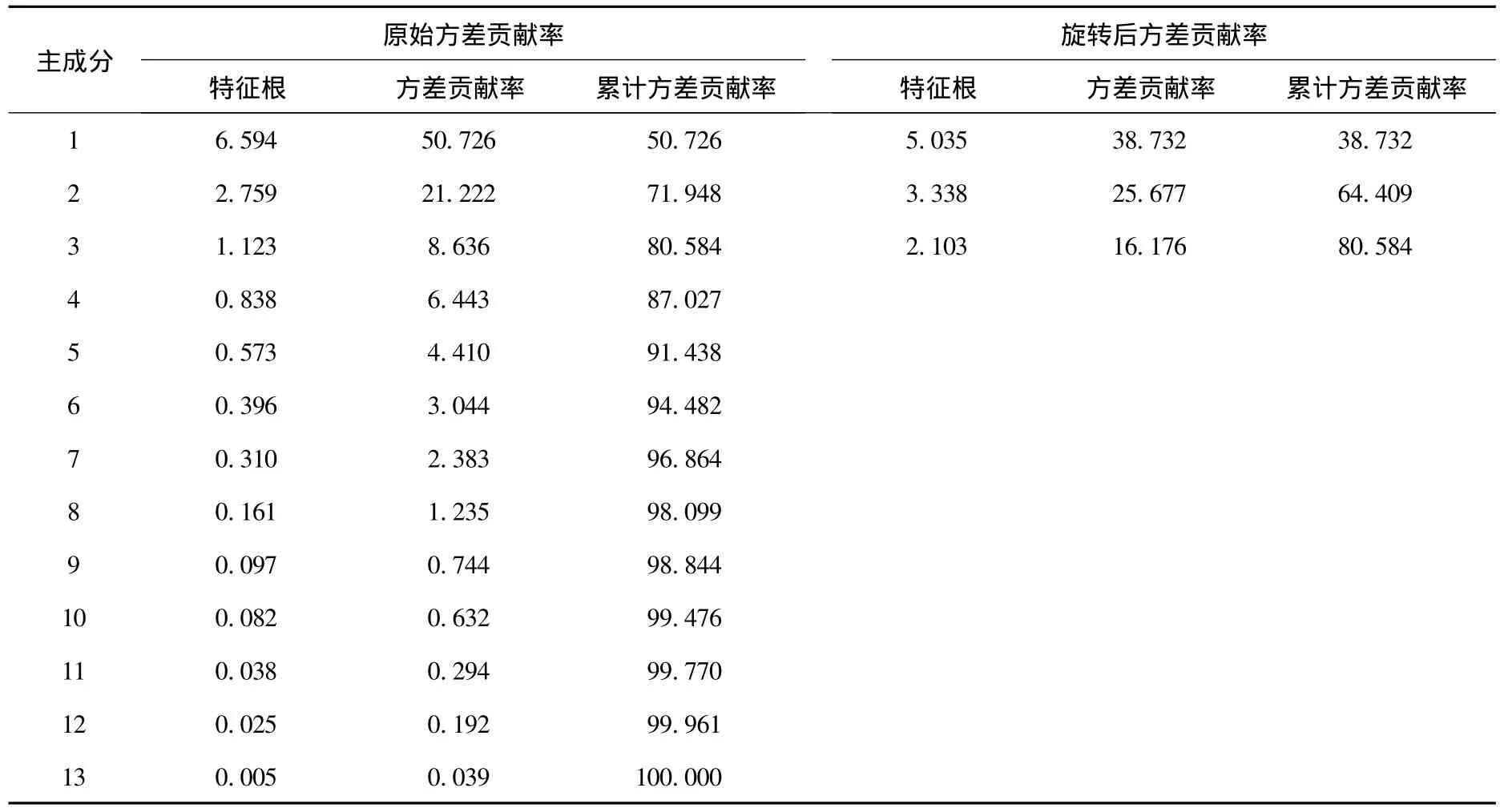

采用SPSS16.0软件对需求因素13个指标的数据进行处理,首先进行的Bartlett检验结果显示相伴概率为0.000,小于显著性水平0.05,证明适合于因子分析.按特征根大于1的原则选取主成分.对其进行正交方差最大旋转后,通过将得到的各回归系数表与相应指标赋予权重,如表2所示,旋转后的因子评分能够解释80.584%的数据信息,相加后得到浙江省各年度各城市的经济发展、城市化水平与居民生活水平3个方面需求的因子得分,见表3.

表2 需求因子分析方差贡献率

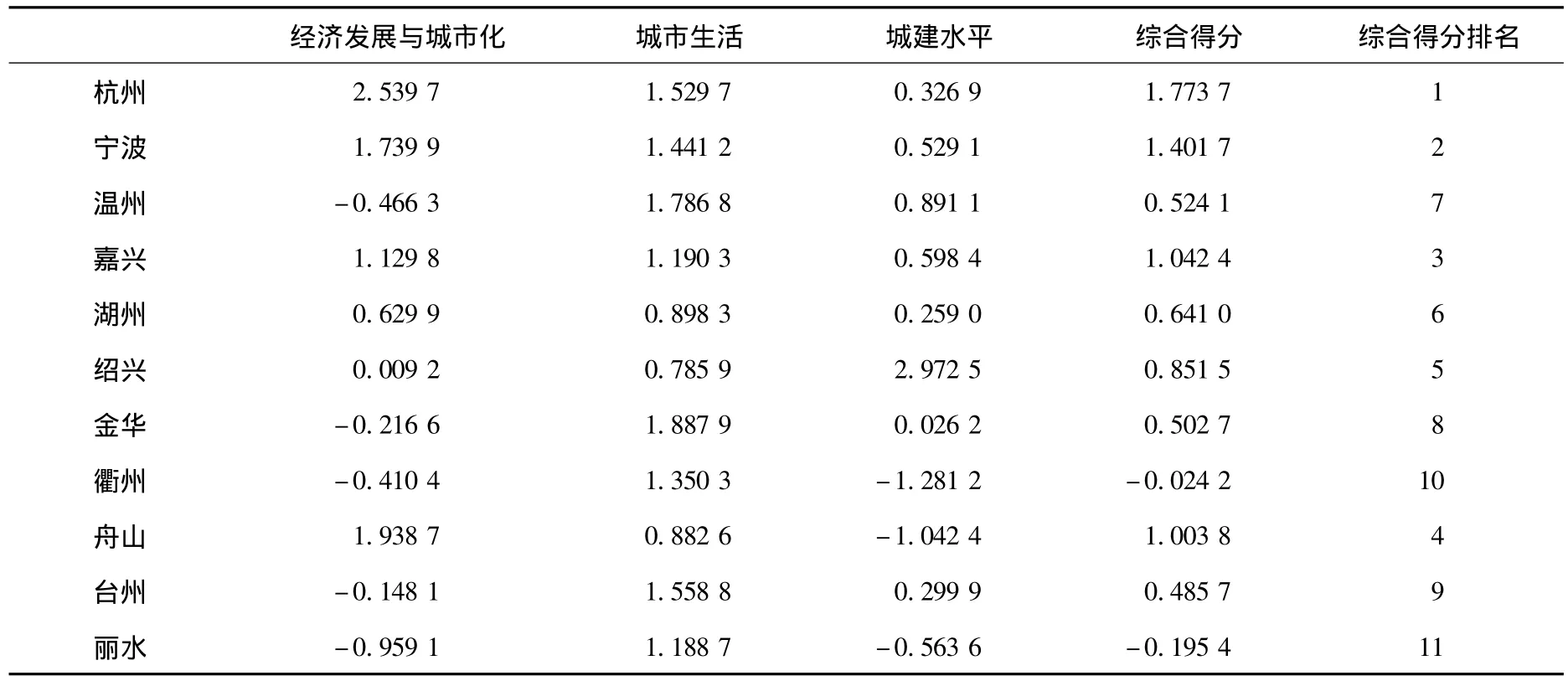

表3 2008年浙江省各城市土地需求因子与综合得分

从需求因素的得分来看,经济发展因子在综合评分中所占的比重较高,即经济发展的推动是城市建设用地的最大动力,杭州、宁波与舟山等城市的经济发展正处于快速增长的时期,因此这些城市的综合得分相应就较高;居民生活和城建水平的得分贡献率相对较小,在综合评分中起到的作用不大.与此同时,由于经济发达的大城市人口密度普遍较高,建设用地相对紧张,因此居民生活和城建水平得分较高的城市,如温州、绍兴、衢州、台州和丽水等,其城市化水平的得分都相对较低.在城市发展过程中,由于建设用地改变其用途的过程中存在较高的转变成本,因此,一旦土地集约化程度降低,或人口流出需要减少建设用地面积时,就会遇到很大的阻力.生活水平和城建因子得分越高,反映了居民生活等方面的土地需求越多,但是却由于土地的集约化程度较低,限制了城市化进一步发展的空间,后者将在一定程度上抵消前者带来的需求.

4.2 供给因子分析结果

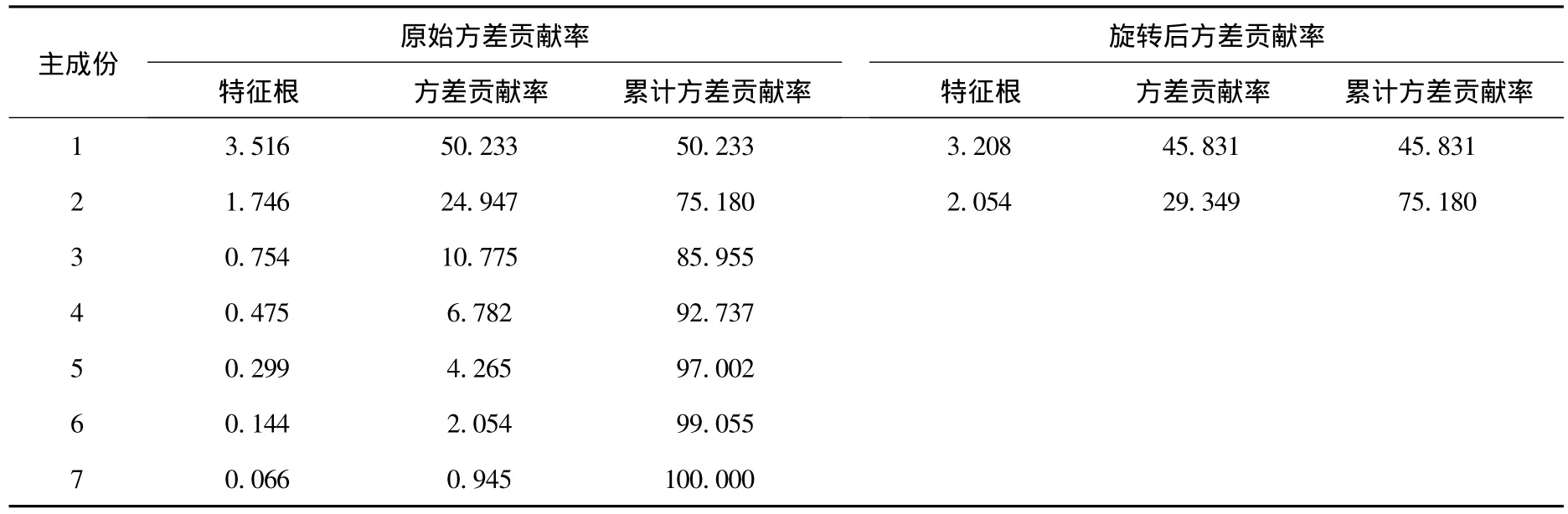

采用SPSS16.0软件供给因子7个指标的数据进行处理,进行的Bartlett球度检验结果显示适合于因子分析.按特征根大于1的原则选取主成分,对其进行正交方差最大旋转后,得到了各回归系数表与相应的指标权重,见表4.由表4可见,旋转后的因子能够解释75.180%的数据信息,赋予权重,相加后得到浙江省各年度各城市的粮食安全与社会保障方面的供给因子得分,见表5.

表4 供给因子分析方差贡献率

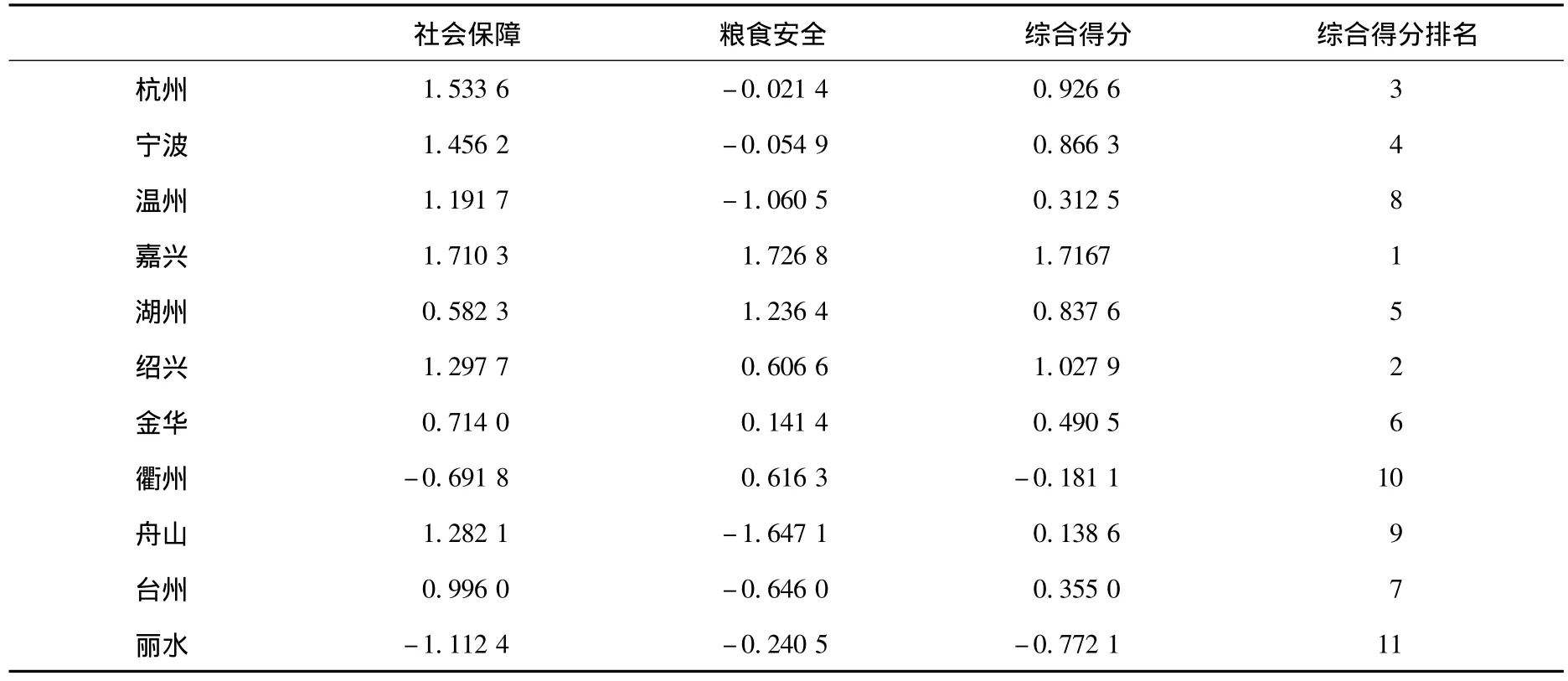

表5 2008年浙江省各城市土地供给因子与综合得分

从土地的社会保障功能来看,该因子的得分越高,农村劳动力对土地的依赖程度越低,进而耕地转化为建设用地的阻力越小,杭州、宁波、温州、嘉兴、绍兴和舟山就属于这种类型的城市.从粮食安全来看,得分越高表示土地资源保障城市粮食安全的能力越高.从综合得分来看,嘉兴、绍兴等传统意义上的“粮仓”具有较高的土地供给潜力.

4.3 基于两系统的供求结构空间差异综合分析

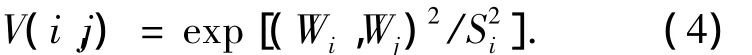

在两系统综合评分及其协调性的衡量方面,本文的研究尽管使用了面板数据,但是最终的横向比较选取了2008年的截面数据与评分来进行,而且涉及到评分符号的差异,因此本文首先用简单的两个综合评分之差来进行比较分析.设土地需求系统和供给系统分别为D(x)和S(x),通过因子分析计算可得出两系统各自的综合评价指数.当D(x)>S(x)时,反映该地区经济和城市发展对土地的需求大于土地的供给潜力;当D(x)=S(x)时,反映出该城市土地需求与供给的水平大致相同;当D(x)<S(x)时,反映该城市该阶段的土地供给能够满足经济和城市发展对土地的需求.此外,系统的综合评价值是各年度各城市在整个评价时段中的相对水平,评价值有正负之分.当评价值为负值时表明该城市的需求或供给低于整个系统的平均水平[6].为了更好地体现城市土地供求关系的协调程度,本文引入了模糊数学中的隶属度的概念,首先建立起状态协调函数V(i,j),其计算公式如下:

式(4)中:V(i,j)表示系统i对系统j的协调程度;Wi是系统i的实际值;Wj是系统j的实际值,也是系统i的协调目标值;S2i是系统i的实际方差.根据这一公式计算出来的两系统协调程度为0~1.其值越接近1,说明两者之间的协调程度越高,能够帮助我们判断系统之间的协调关系[7].在此基础上,进一步计算两系统的综合协调程度,计算公式如下:

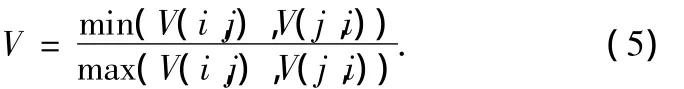

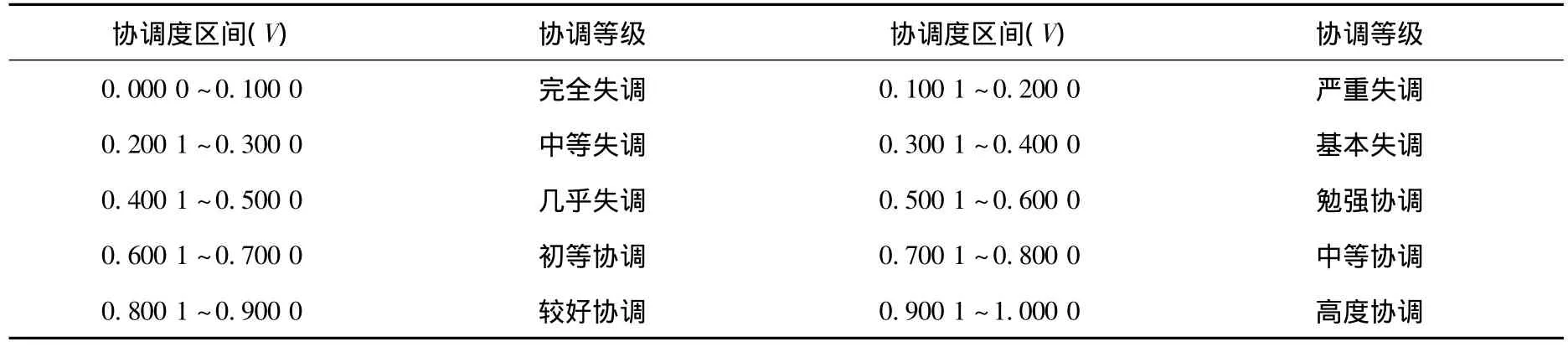

由此可见V的值越接近1,说明2个系统的综合协调程度越高,该城市的土地供求关系也就越协调,协调度的区间判断标准如表6所示.表7给出了2008年浙江省各地级市土地供需因子综合得分与协调度.从中不难看出:杭州、舟山的土地供需协调度相对较低,其次是宁波、嘉兴、丽水等城市;而温州、湖州、绍兴、衢州、金华、台州等地的土地供求关系则呈现高度协调的态势.协调度的差异充分表明在浙江省内各个城市的土地供需关系存在一定程度的空间差异,但是协调度的运用存在一个较为严重的问题,即仅能反映两系统之间的相对协调程度,无法反映供需失衡的方向性特征,因此本文之后的分析将仍以综合得分的差值作为主要的分析标准.

表6 协调度判断区间标准

表7 2008年浙江11个城市土地供需因子综合得分与协调度

5 结论与建议

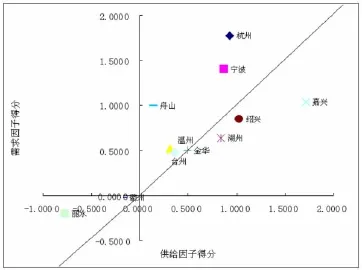

根据本文的分析,浙江各城市目前存在土地利用供求结构的空间差异,有必要从全省的角度入手,进行土地利用的空间配置与优化.针对我国现行的耕地保护政策没有考虑到区域差异对土地利用供求的空间差异,将区域差异引入到建设用地占用耕地指标的分配与调整是政策调整的重要方向.为了更加直观地展示土地供求关系的空间差异,本文根据因子分析的结果作出了2008年浙江省城市土地供求关系空间差异示意图(见图1).从图1可以看到,浙江省的11个城市在土地供求关系上主要分布在一、三象限,图1中的45°线将不同的城市分割开来,45°线之上的城市处在土地需求超出供给能力的范畴;处在45°线周围的城市如温州、台州、金华、湖州和绍兴则属于供求基本上平衡的城市;嘉兴则是供给超过需求得分的城市;处在第三象限的衢州和丽水,经济发展和城市建设水平较低,同时土地供给水平也较低.浙江省内存在的这种土地供求关系的空间差异给我们带来的启示是:土地政策的实施也不应是空间平滑甚至是“一刀切”的,土地供求关系的空间差异应当在政策中得到体现.就土地政策的调整而言,笔者认为:调整土地政策的着力点是政策改革的重要内容,一方面,打破城市之间因行政区划构建起来的资源藩篱,实现耕地占补份额的流动,对于经济发展较快但土地资源不足的城市,应当适当调整土地调控与利用政策的方向,建立全省范围耕地占补的统筹调度机制,将耕地保护的份额转移到其他城市,自身重点发展经济和城市建设,在保障全省耕地数量和粮食生产能力的同时,促进经济的进一步发展;另一方面,将耕地保护由传统的注重土地资源的绝对数量,转为注重土地的质量,特别是应当保护甚至扩大优质耕地面积,减少生产效率低下、产业化水平较低的耕地数量,实现土地资源在空间层面上的优化配置与整合.具体来说,本文提出以下有针对性的政策措施:

图1 2008年浙江省城市土地供求关系空间差异示意图

5.1 调整土地政策的着力点,保障粮食安全与经济发展并行不悖

对于经济发展和城建水平较高,且土地需求远超过供给能力的城市,如图1中位于第一象限、45°线之上的杭州、宁波和舟山,这些城市建设用地增加的边际收益较高,但是能够提供给这些城市用于转变利用类型的耕地数量较为有限,内部“挖潜”的空间有限.特别是对于舟山这类土地资源绝对缺乏的城市来说,该城市本身不适合农业生产,粮食生产带来的效益极为有限.因此耕地资源尽管在数量上处于较低的水平,但是与经济和城市发展相比其重要性较低,在这类城市强制保有一定数量的耕地,不仅不能起到保障粮食安全的作用,还影响了城市的进一步发展.因此,应当建立耕地保护份额的流转机制,耕地保护份额应在全省的尺度上进行统一的调配,将杭州、宁波、舟山等土地需求较高城市的保护份额向其他城市调配,提升所保护耕地的整体生产质量与利用效率,同时保障这些城市经济的持续高速发展.

5.2 发挥粮食生产比较优势,促进基本农田布局和耕地总量的动态平衡

同样是土地供需系统均衡程度较低的城市,对于处在图1中第一象限、45°线之下的嘉兴而言,尽管从经济发展的角度也具有较强的建设用地需求,但是其自身的土地供给状况良好,特别是嘉兴自身的农业生产条件在同类城市中最好,素有浙北粮仓之称,其耕地转化为建设用地虽然也能够带来可观的经济利益,但相应的土地利用方式的转化在保障粮食安全方面的机会成本则较高,形成了农业生产和耕地方面的比较优势,这正是前文所提到的,耕地保护政策由数量保护向质量保护重要的切入点.而在满足城市建设用地的需求方面,应主要以城市内部土地资源的“挖潜”和调整为主,而在耕地占补平衡方面,得到更多的耕地保护指标,同时积极开展土地整理与流转,保护高质量的耕地资源,同时加快农业生产产业化、现代化、机械化的发展步伐,进一步提高粮食的生产能力,从而优化浙江全省的土地利用格局.

5.3 妥善处理人地关系,继续加强对土地集约化利用的推进

土地利用集约化程度的高低,将显著影响城市化水平的继续提高.图1中处于第一象限、45°线附近的如温州、台州、金华、湖州和绍兴,其经济发展水平处于中等,与此同时土地的集约利用程度较低.根据因子分析的结果可见,这些城市或者是城市生活水平因子得分较高(如温州、金华、台州、湖州),或者城建水平较高(如温州、绍兴),带来的问题就是城市土地的利用与经济发展水平不符,人均城市建设用地资源较多,尽管土地供需协调程度较高,但是当前的土地利用模式较为粗放,这与之前一些学者的研究结论相符[5].可见,如果这些城市继续实施粗放型的城市空间拓展模式,土地供需平衡势必将被打破,造成土地资源供需关系的严重失衡.对于这些城市应当严格限制建设用地的继续扩张,提高新增建设用地的成本,引导其通过内部“挖潜”等方法提高土地的集约化利用程度,从占用耕地转向对城市现有建设用地的整理,优化城市土地利用布局,提升土地利用的经济效率,保持良好的人地关系.

5.4 针对经济相对落后城市,经济发展与土地整理并举

处在图1中第三象限的衢州和丽水2个城市,其最大特点在于经济和城市发展水平较为落后,同时土地供给潜力较低,甚至无法满足当前低水平经济发展的需要.笔者认为,这2个城市一方面亟需寻找经济增长和城市发展的突破口,保持较高的经济增长势头,同时注意土地的利用效率,防止出现粗放的土地利用模式;另一方面,丽水和衢州并不缺少耕地资源,2008年两地的人均耕地面积分别为 0.054 hm2和 0.063 hm2,超过了全省的平均水平,其土地供给的主要问题在于耕地的利用效率低下,粮食安全难以得到保障,而单纯的发展城市经济、盲目扩展城市空间,势必会导致农民以土地换补偿、以土地换保障的做法,这将无法保障粮食安全和土地持续利用发展模式的顺利运行[7].因此,应当着力构建现代化、产业化的农业发展模式,提升农业生产的机械化程度,使得城市经济发展与土地利用效率提高齐头并进.

[1]黄贤金,方鹏.长江三角洲地区农地流转的土地利用变化机理及驱动力模型研究[C]//第8届全国青年管理科学与系统科学学术会议论文集.南京:第8届全国青年管理科学与系统科学会议组委会,2005:766-772.

[2]张丽君,黄贤金,钟太洋,等.区域农户农地流转行为对土地利用变化的影响——以江苏省兴化市为例[J].资源科学,2005(11):40-45.

[3]王克强.经济发达地区地产对农户多重效用模型及实证分析[J].中国软科学,2000(4):6-8.

[4]陈江龙,曲福田,陈雯.农地非农化效率的空间差异及其对土地利用政策调整的启示[J].管理世界,2004(8):37-42;155.

[5]冯科,郑娟尔,韦仕川,等.GIS和PSR框架下城市土地集约利用空间差异的实证研究——以浙江省为例[J].经济地理,2007(5):811-814;818.

[6]邓楚雄,谢炳庚,吴永兴,等.长沙市土地利用与经济协调发展定量评价[J].经济地理,2008(4):677-681.

[7]董刚,丁新正.论农村集体土地流转及利益协调问题——以成渝全国统筹城乡综合配套改革试验区为实证[J].探索,2009(1):87-91.