谢灵运诗文化用《易》典方式研究

张一南

[中国社会科学院,北京 100732]

王士祯在《师友诗传续录》中提到:“以《庄》、《易》等语入诗,始谢康乐。”[1]大量使用儒道两家经典中的典故,是谢灵运诗的一大特点。其中,有很大一部分典故出自《周易》。正如方东树在《昭昧詹言》中指出的:

玩谢、鲍、玄晖所读书,亦不甚多,但能精熟浃洽,故用来稳切,异于后人之挦扯餖飣也。[2]

谢灵运诗中的《易》典,并非仅仅用来炫耀学识,而是与谢灵运本人的学养、生命感悟紧密联系在一起的。因此,分析谢灵运诗中的《易》典,有助于我们更好地了解谢灵运的创作心态和艺术手法。

另外,谢灵运所作的乐府和骈文也常用到《易》典,这些《易》典的使用与诗中的《易》典同样反映了谢灵运的学养和思想,其使用特点与诗中的使用特点既有相同之处,也存在文体的差异。故本文将谢灵运乐府和骈文中的《易》典使用也纳入了研究范围,以便与诗中的《易》典加以比对。

一、谢灵运诗文《易》典的分类、界定及相关考证

作为一部体例特殊的古代典籍,《周易》提供了各种类型的典故。谢灵运诗文中的《易》典,按照与经典文本关系密切的程度可分为三种类型。

1. 用字。《周易》本经基本形成于周代。和其他古老的典籍一样,《周易》保留了很多后代已不甚常用的词语,以及词语的义项。在诗文中使用这些词语,可以使作品显得典雅。谢灵运诗文经常使用《周易》用字,或沿用常用字在《周易》中的义项,如以“屯”为“难”,以“睽”为“违”,以“泰”为“善”等。追溯这些字词或义项的原始出处,都可归于《周易》,但这些用字与《周易》文本的关系也仅此而已。这样的“《易》典”与《周易》的义理、形象之间的关系非常淡漠,介乎于用典与非用典之间。因此,单纯地借用《周易》中的字词,至多只能说明谢灵运对《周易》语言的熟悉,既不能表明他的思想、心态,更不能体现他的艺术特点。此类用典的研究意义不大,故本文不再赘述。

2. 语典。和其他经典文本一样,《周易》中存在一些独特的词语或词组,为后人在诗文创作中作为语典化用。谢灵运诗文中化用《周易》语典者多达39处。与单纯的用字不同,语典的化用涉及到了《周易》的义理,反映了作者思想与《周易》思想的对话,是一种更典型的用典方式。语典的使用特点,后文将详细探讨,现不再列举,只探讨其界定问题。

有别于用字,在本文中,只有连缀成语且关涉《易》理者,方可界定为“语典”。如《述祖德》中“贞观丘壑美”一句,*本文所有统计所依据的文本,以及引用谢灵运诗文,除特别注明者外,皆依顾绍柏先生的《谢灵运集校注》,中州古籍出版社,1987年版。“贞观”二字出自《系辞下》“天地之道,贞观者也”,意即通过观察物象来体会自然之理。谢灵运在这里将“贞观”加于“丘壑”之前,并非简单地袭用其语,而是包含了对原文思想的认同,表达了自己对山水之兴的认识。这样的用典,关涉到诗人的真情实感,对我们研究谢灵运的思想心态是有意义的,故宜视为“语典”加以研究。又如《山居赋》中“谅不远之在斯”一句,谢灵运自注云:“《易》云:‘不远复,无祗悔’,遮乘此以入道。”以“不远”隐“复”,以“复”指“入道”,用意曲折,非熟悉其所据经典文本者,恐难于理解文意。此类例子亦应视为“语典”。至如“嘉遁”、“世屯”、“无闷”、“贞吝”等语,既袭其语,又用其意,均可视为“语典”。

一些语典本身具有一定的形象性,如“邱园”、“拔茅”、“苞桑”等。但谢灵运使用此类语典时,仍然重在借用义理,既不关涉“得象忘言”的《周易》象数体系,又没有模仿“得意忘象”的《周易》思维模式,没有体现《周易》文本的特点,故不将其视为卦象,只作为语典处理。

3. 卦象。《周易》与其他古书在体例上有着显著的不同。《周易》有一套独特的象数系统。这套象数系统本身具有真切可感的形象(如八卦),同时又具有双重身份:一方面以自身的形象承载着义理的思辨,另一方面又以自身的形象象征着自然万物。这样,就可以把本无关涉的形象和义理联系起来。如艮卦,一阳在上,二阴居下。从义理上说,这个形象代表二阴为阳所止,承载着贞静守成的思想;从卦象上说,这个形象又颇似下大上小的山峰。由此,本来毫无关涉的“止托”和“山”就联系在了一起。这种思维模式是他书所不具备的。这种思维模式依赖于形象,并非纯粹的逻辑思辨,因此使得“得象忘言”成为可能;同时,这种思维模式并非真正意义上的形象思维,并不满足于事物表层的现象,因此又使“得意忘象”成为可能。从谢灵运的诗文来看,他是很擅长运用这种思维模式的,如他的名句:

洊至宜便习,兼山贵止托。(《富春渚》)

通过《周易》象数系统的转化,将本无联系的“水”与“习”、“山”与“止”联系在了一起。与其说他是在观照山水,毋宁说是在借山水的实际经验观照自己脑海中古代典籍的义理。又如《庐山慧远法师诔》:

六合俱否,山崩海竭。日月沉晖,三光寝晰。

否卦本有天地倾覆之象,本文用“否”之意,又进一步将其具象化了,这也是《周易》因意设象的思维模式。再如《登永嘉绿嶂山》中的名句:

蛊上贵不事,履二美贞吉。

以具体的爻位代表特定的境遇和人生态度,充分继承了《周易》象数与义理结合的思维特点。

作为一种用典方式,对卦象的引用突出了《周易》的特点,对其他典籍的引用都不存在这一问题。同时,要以这种方式用典,必须对《周易》有深入的了解,能够认同和驾驭《周易》独特的思维模式,这对诗人的《易》学素养也是一个考验。与谢灵运同时代的颜延之在使用《易》典时,只有语典的借用,没有卦象的借用。而谢灵运运用卦象达22次。这充分反映了谢灵运高超的《易》学素养和独特的艺术追求,反映出《易》学传统对谢灵运诗学的影响。

使用卦象与语典的不同之处在于:语典是通用于所有经籍的用典方式,借用经典中固有的语汇和形象,传达其中原本蕴含的义理;卦象则只是借用《周易》特有的象数对应关系,阐发自己独特的人生经验,甚至可能按照《周易》卦象的对应规则,创造新的形象。因此,卦象的运用和语典的运用有着本质的不同,有必要独立讨论。

谢灵运诗文中所用《易》典,基本已由顾绍柏先生在《谢灵运集校注》中注出。但依笔者管见,尚有二处未能注明。一为《还旧园作》中的诗句:

殊方咸成贷,微物豫采甄。

其中,“咸”、“豫”皆为《周易》中的卦名,顾先生未尝注出。而且,这两个字似乎并非单纯地借用《周易》字义,构成文字技巧上的借对,而是确实关合诗意与《易》理。“咸”有二意:一训为“皆”,一借为“感”。而《周易》中的《咸》卦之“咸”,正是借为“感”义,通卦亦取男女相感为喻。顾先生并未言明此“咸”取哪一义项。然如取“皆”义,虽单句可通,但“皆”为副词,无法与动词“豫”构成对仗,故仍当以“咸”通为“感”为是。意即“殊方”皆感念“成贷”之恩。顾先生在校注中指出,除宋本《三谢集》外,各本“咸”皆作“感”,或可作为“咸”、“感”相通的旁证。“豫”字,顾先生只注出其通“与”,即参与。实际上,《豫》卦自《乾》卦九四“或跃在渊”变化而来,本包含自试之意,故卦辞云“利建侯行师”。“豫采甄”借其自试之意,用字甚当。此二字在借用卦名的同时,也借用了二卦的义理,介于用字与用语典之间,今归入语典类。

一为《谢封康乐公(侯)表》标题及写作年代的考证问题。此表标题有两种版本,一为谢封公,一为谢封侯,殊难决断。如果是封公,则为东晋朝所作,当于399年,时谢灵运15岁;如果是封侯,则为刘宋朝所作,当于420年,时谢灵运36岁。顾绍柏先生断此文中没有称颂新朝的语句,而倾向于认为此文作于东晋,标题应为《谢封康乐公表》。然而,文中是否存在称颂新朝的语句,仍然是值得探讨的问题。文中有句云:

天道下济,鸿钧曲成。值遭泰路,日月改晖。

察其措辞,似非本朝正常袭爵之所宜言。“天道下济”的思想,在《周易》的《益》卦和《道德经》中都曾论及,故无法确定也无需确定此句是否用《易》典。至少,这句话很容易令人联想到《益》卦。谢灵运于本朝袭封康乐公乃顺理成章之事,用“下济”之典,似嫌过谦。而如果是易代之际作为旧族受封,用“下济”之典则更为贴切。“值遭”二字亦似隐含变故之意,似言此前并非“泰路”,如果当时还是东晋,则不宜如此措辞。至于“日月改晖”,更不是正常情况下所应有的措辞。如何理解“泰路”二字也很重要。“泰”字本有安泰之意,但又是《周易》卦名。如果这里是用《易》典,则《泰》卦的彖辞中有“内君子而外小人,君子道长,小人道消也”之语。由此可见,“泰路”显然不是指君主让自己袭爵之事,因为这样等于自以为“君子”,指斥他人为“小人”,倨傲太甚。因此,“泰路”应该是形容当时整体的政局的。如果此时尚未改朝换代,那么以“泰路”形容当时的政局,又无异于指斥先帝为“小人”,更为不可。只有在易代之际,才可以以这样的措辞贬低旧朝,称颂新君。那么,此处究竟是否用了《易》典呢?从消息卦的角度讲,损益二卦与否泰二卦地位相近,义理也有相近之处。在上文引用过《益》卦的思想之后,这里随即借用《泰》卦彖辞的义理,应该是很自然的联想。即使谢灵运无意于用典,读者也很容易将这里的“泰路”二字与《周易》义理联系起来。那么,如果是在东晋朝,这样的措辞至少有违碍之嫌,在正式的上表中是应该也很容易避免的。在三玄盛行的东晋,“早岁能文,性颖神澈”的谢灵运即使在少年时不能精于《易》理,也不致有如此失误。以此推测,这四句话不但是称颂新朝之语,而且是不能为旧朝所容的。因此,此表很有可能作于刘宋朝,标题应为《谢封康乐侯表》。而此处的“泰路”也应作为语典处理。

二、 从《易》典出处分布看谢灵运的创作心态

《周易》文本的特点决定了《周易》不同部分的地位是各不同的,因此,同是《易》典,不同的出处仍然具有不同的意义。

首先,和所有古代经典一样,《周易》的文本是历代累积而成的,因此其间混合着不同的思想。《周易》本经成于西周,产生于儒教之前,反映的是原始巫术思想,因此其义理并不能处处与儒家思想相合。相反,巫术色彩更为浓厚的道家思想,反而与《周易》的原始文本更为契合。在后人所撰的“十翼”中,《序卦传》和《杂卦传》基本无法为诗文的创作提供典故。《象传》的思想比较朴素,在疏解本经之外较少发挥,且《象传》多用《易》象,较富形象性,更易为艺术性修辞所借用。《彖传》则相对接近儒家思想,内容上偏重义理。《系辞》和《文言传》产生较晚,基本反映了相对成熟的儒家思想。因此,考察诗文中《易》典出自其中哪一部分,有助于我们分析作者的思想倾向。

谢灵运诗文共用《易》典75处。其中,《周易》本经共用51次,占《易》典的大多数。用彖辞10次,象辞5次,其中2次为彖象合用。用《文言》5次,《系辞》6次。可见,谢灵运对《周易》本经十分熟悉,而且对具体的爻辞也十分熟悉。对后人的传注也不陌生,但并不依赖。

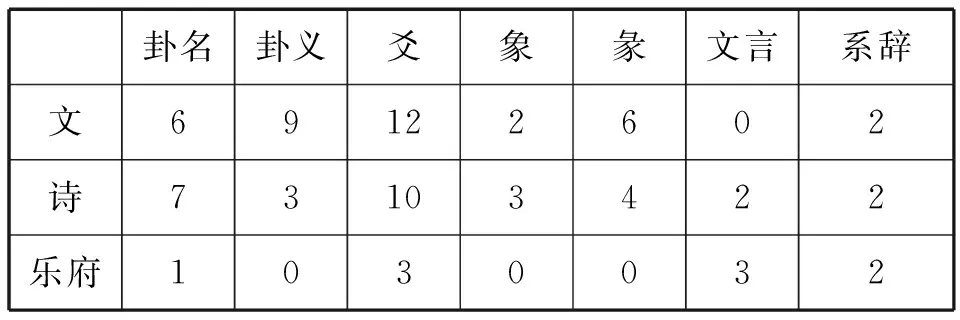

此外,我们还应注意不同文体的特点。如将谢灵运诗文分为文、诗、乐府三类,则可得《易》典分布状况如表1:

表1

从表1中可以看出,文与诗的用典分布状况比较相近,而乐府的用典分布状况与二者差别较大。卦名、爻辞、象辞、彖辞在诗和文中的分布比较平衡(诗和文各有一次彖象并用的情况),只有卦义的使用在文中明显较多。而乐府中几乎不使用这些出处的《易》典。乐府中从未使用过卦义、彖辞和象辞。谢灵运唯一一次在乐府中使用了卦名用字,是《善哉行》中的“居德斯颐”,但并不能断定其确为使用《易》典。乐府中三次用到爻辞,也都是谢灵运在诗文中惯用的“丘园”、“苞桑”、“拔茅”,并无创新。相反,谢灵运在诗文中很少用到《文言》和《系辞》。文中没有用到《文言》。《登池上楼》一诗中两次用到《文言》。一次为“进德智所拙”,出自《乾文言·九三》“君子进德修业”。原文对“进德”持肯定的态度,谢灵运在诗中却对此持否定态度,实际上是否定了《文言》传的思想。另一次为“无闷征在今”,出自《乾文言·初九》,“遁世而无闷”。这一思想与老庄思想颇为契合,故为谢灵运引用。而实际上,这样的表达在体现儒家精神的《文言》传中只是一个特例。同样,谢灵运两次在文中引用《系辞》中的典故,只是借用其中的形象,并不涉及义理。两次在诗中引用《系辞》。一次是《富春渚》:

怀抱既昭旷,外物徒龙蠖。

“龙蠖”一词乃提炼《系辞》中“尺蠖之屈,以求信也;龙蛇之蛰,以存身也”一语而来。诗句传达的还是通达的意绪,对“龙蠖”并不认同。另一处为《行田登海口盘屿山》:

大宝不欢愉,况乃守畿封。

“大宝”出自《系辞》“圣人之大宝曰位”。而《系辞》所谓的“大宝”并不能使诗人“欢愉”,诗句对《系辞》仍然是否定的。由此可见,谢灵运在诗与文中不喜用《文言》和《系辞》,即使使用,也多含否定意味,完全没有使用卦爻辞时的认同感。与之相反,谢灵运在乐府中却多次使用《文言》和《系辞》,而且多用“同声相应,同气相求”、“水流湿,火就燥”、“云从龙,风从虎”等通俗易懂、流传甚广的语典。从《易》典的使用,就可以看出谢灵运针对不同文体的不同努力。在诗与文中,谢灵运力求典雅,并抒写自己超脱放达的人格理想。而在乐府中,谢灵运在尽力追求语言的通俗易懂,并力图使其中的思想符合社会的一般观念。也正是因此,我们不能把谢灵运乐府中的思想看作就是谢灵运本人的思想。而从谢灵运的诗、文中可以看出,谢灵运在使用《易》典时,倾向于老庄之《易》,而非儒门之《易》。

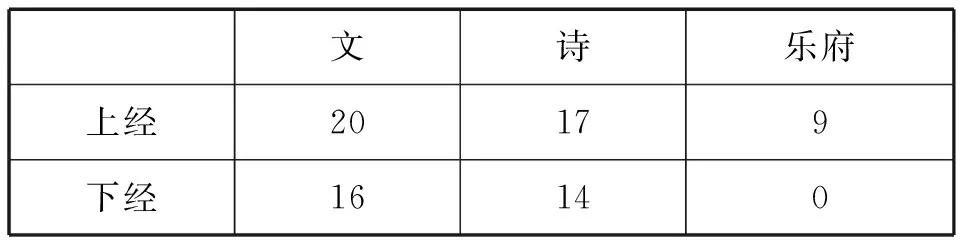

另一方面,《周易》文本的独特性在于以象数规则组织文本,因此同为本经中的卦爻辞,所处位置不同,则描述的哲理、境遇也不相同。首先,上经偏重于天理,多讨论较为玄虚的哲理;下经偏重于人事,多讨论较为具体的处事原则。谢灵运诗文中《易》典在上下经的分布可以表2列示:

表2

可以看出,除乐府追求通俗易懂,未涉及下经外,在诗和文中,上下经的比例基本相当,上经的比例略高于下经。可见,谢灵运在诗文中对不同层面的问题的思考比较均衡。也可见出谢灵运对《周易》全文比较熟悉,在使用时没有明显的偏好。

其次,卦辞偏重于描述较为宏大的局势,爻辞则偏重于描述个人处于不同位置时的境遇。如前所述,谢灵运诗文12次提到卦义,25次提到爻辞。与此形成对照的是,颜延之在使用《易》典时,几乎不曾使用爻辞,只使用卦义;而同属元嘉三大家的鲍照在使用《易》典时则恰恰相反,多用爻辞,很少涉及卦义。出现这样的现象,与三人的创作风格有关。颜诗雕琢典雅,喜借经语概括宏大的事件,如“途泰命屯”、“有悔可悛”、“时屯必亨,运蒙则正”等诗句,可以代表颜诗对《易》典的使用方式,而颜诗并不关注具体的爻辞与个人境遇的对应关系。鲍照常用具体的爻辞来形容个人的境遇,但可以说从未借用《周易》的卦名代指某种局势。谢诗则介于二者之间,既以卦义来形容大的社会局势乃至山水,也认真地使用爻辞来对应个人的经验,并倾向于使用爻辞。

那么,谢灵运又用爻辞来对应什么样的个人经验呢?谢灵运在使用《易》典时,对不同爻位表现出了明显的倾向性。今存谢灵运诗文,除有一次对《乾文言·九三》之“进德”表示否定外,基本上没有关涉三爻和四爻的《易》典。关涉六二爻的《易》典只有偶尔用到《屯·六二》中的“邅”字,且集中使用于庐陵王去世后的几年间,这反映出谢灵运在这段时间中对世路艰难的特殊体认。关涉初六的只有乐府《善哉行》中“积善嬉谑”用到《坤文言·初六》中“积善之家必有余庆”,而原文甚为通俗,几乎成为习语,且实际上与爻位所代表的个人的特殊境遇关系不大。关涉上六的只有《庐陵王诔》中“侯射隼于高墉”,化用了《解·上六》“公用射隼于高墉之上”,且此语又曾被《系辞》再次表出。因此,也可以说,谢灵运对初六、六二和上六的爻辞也缺乏认同感。究其原因,这些爻位所描述的境遇都不适合谢灵运的心理状态。三爻和四爻被称为“人位”,处于进退之间,往往描述普通人艰辛、奋斗的境遇。作为一位血统高贵而又被边缘化的前朝贵族,谢灵运很难产生类似的人生体验。初六、六二地位卑下而才质柔弱,也不符合谢灵运的自我体认。上六地位高贵,偶尔会有“公用射隼”这样的卦象,可以被谢灵运认同和利用,但上六处在“失位”的境遇,自身又才质柔弱,《周易》对上六贬多于褒,故其爻辞也不易利用。

对其他的爻位,谢灵运则较易产生认同感。在谢灵运诗文中,初九爻出现了6次:

绍素履之落绪。(《撰征赋》。出《履·初九》“素履,往无咎。”)

龙德而隐,风积乃举。(《武帝诔》。出《乾·初九》“潜龙勿用。”)

持操岂独古,无闷征在今。(《登池上楼》。出《乾文言·初九》“遁世而无闷。”)

率所由以及物,谅不远之在斯。(《山居赋》。出《复·初九》“不远复,无只悔。”)

采声知律,拔茅睹汇。(《曇隆法师诔》。出《泰·初九》“拔茅茹,以其汇。”)

泰茅难重拔。(《折杨柳行》。出处同上。)

除后两例描述见微知著的人生哲理外,前四例中初九的境遇都具有相似性。初九自身才质刚健,前途远大,却处于“失位”的境地,故在《周易》中多用来形容怀才不遇者或隐逸之士。谢灵运在情绪较为低沉时,则会产生初九式的自我体认。九二爻出现了2次:

鸣鹄在阴,自幽必显。(《答谢咨议》。出《中孚·九二》“鸣鹤在阴,其子和之。”)

履二美贞吉。(《登永嘉绿嶂山》。指《履·九二》“履道坦坦,幽人贞吉。”)

九二虽在下位,但才质刚健,且居中位,常用来比喻正直而淡泊名利的贤人。这种形象也符合谢灵运的自我体认。九五爻出现了7次。其中有2次是出现在乐府中,仅仅为了引用关于《乾·九五》的熟语。还有2次是用到《否·九五》“其亡其亡,系于苞桑”之典,表达了贵族的忧患意识。另外3次全都是用《遁·九五》的“嘉遁”之典。九五为君位,本不适合描述前朝贵族谢灵运的处境。只有《遁》卦的九五描述君子的隐逸,故为谢灵运情所独钟。与之类似,上九出现了4次。其中2次是用《遁·上九》的“肥遁”之典,与《遁·九五》境遇基本相同。另外2次为:

蛊上贵不事……(《登永嘉绿嶂山》。指《蛊·上九》“不事王侯,高尚其事。”)

褫簪带于穷城,反巾褐于空谷。(《归途赋》。出《讼·上九》“或锡之鞶带,终朝三褫之。”)

上九才质刚健,高高在上,但却反而因此“失位”。上九的位置和谢灵运的实际处境是最为契合的,故也成为其引用《易》典的选择。六五爻出现了4次,而且全是引用《贲·六五》中的“丘园”一词,表达了自己的归隐之思。《周易》之所以用处于君位的《贲·六五》来描述“贲于丘园”的归隐境遇,也是因为这样的归隐是贵族自行的回归田园。谢灵运对这样的经验是很认同的,故对这一典故十分喜爱。

通过谢灵运对爻位的偏好,我们可以看到其自我体认的特点:一方面自认为高贵、刚健,一方面又淡泊遁迹,力图高蹈世外。由此可以折射出谢灵运贵族化的创作心态。

由此,可以概括出谢灵运借用《周易》语典的特点,及这些特点所反映出的谢灵运的创作特点:重本经而轻传注,对其中的儒家思想多有否定;重视爻辞,体现了对个人境遇的关注;重阳爻而轻阴爻,重天位、地位而轻人位,体现出其刚健而自负,行迹高蹈而内心敏感脆弱的贵族性格。

三、谢灵运诗文中卦象的使用

如前文所述,谢灵运诗文中的《易》典可分为用字、语典和卦象三类。其中前两类用法与其他经典是相通的,这里不再分析。而卦象的使用是引用《易》典特有的问题,而且也能体现谢灵运对物象、经典和情感三者之间关系的认识,故在此作着重分析。

王弼在《周易略例·明象》中指出:“象生于意,故可寻象以观意”。[3]虽然王弼旨在提出“得意忘象”的治《易》方法,但他的论述客观上也指明了《周易》文本“立象以存意”的特点。《周易》本身已为义理创造了丰富的形象。谢灵运在使用《易》典时,常常直接借用《周易》中的形象,并用这一形象将现实生活与这一形象所传达的义理联系起来。如《九日从宋公戏马台集送孔令》:

饯宴光有孚,和乐隆所缺。

在《周易》中,“有孚”常常表现为“饮酒”的卦象。如《需》卦卦辞有“有孚,光亨”之句,《象》辞对此的解释是“君子以饮食宴乐”。又如《未济·上九》由“有孚于饮酒”之句。因此,谢灵运在这里用“有孚”借指“饮酒”。“饮酒”是现实中真实发生的事件。但在现实生活中,“饮酒”与“有孚”并没有必然的联系,这种联系只有在《周易》文本中才存在。因此,只有通过文本来感知现实,才可能从“饮酒”中感知到“有孚”。谢灵运实际上是以现实为“象”,以文本为“意”,“寻象以观意”。他关心的是“饮酒”背后的义理,而非“饮酒”本身。因此,尽管他倾向于用“饮酒”这样实际的“象”来承载义理,但本质上还是遵循了“得意忘象”的原则。又如《山居赋》:

若夫巢穴以风露贻患,则《大壮》以栋宇祛弊;宫室以瑶璇致美,则“白贲”以丘园殊世。

遁迹丘园、营建栋宇,都是谢灵运生活中实际发生的事件,而谢灵运却在《周易》中找到了分别以丘园和栋宇为象的《贲》卦和《大壮》卦,将自己现实的生活作为卦象来观照。

与此相反,当谢灵运从现实生活中感受到《周易》提到过的义理时,也会将自己亲见亲历的事物补充进来,作为存意之象。如《于南山往北山经湖中瞻眺》:

解作竟何感,升长皆丰容。

《解》、《升》均为《周易》卦名。《解·彖》云:“天地解,而雷雨作,雷雨作,而百果草木皆甲坼。”《升》卦有“地中生木”之象。两卦均为草木生长、万物复苏之意,但卦爻辞中并未描述类似景象。谢灵运在领略山水之美时,感悟到了《解》、《升》体现的生机,便将自己的所见、所想,将卦爻辞中所没有的“何感”之问、“丰容”之景补充了进来,以证实自己对卦义的理解。又如《初发石首城》:

虽抱中孚爻,犹劳贝锦诗。

《中孚》为《周易》之卦,“贝锦”为《诗经》之句,二者本无联系。谢灵运从现实经验中领悟到,即使心怀《中孚》所言的忠信,也难免遭到《巷伯》诗中所述的谗言,因此将二者联系起来。察《中孚》卦爻,并未涉及到谗言的问题,当是谢灵运在引用文本时,补入了自己的经验。再如上文提到的《登永嘉绿嶂山》:

蛊上贵不事,履二美贞吉。幽人常坦步,高尚邈难匹。

如前所述,谢灵运是在现实中亲身经历了“蛊上”、“履二”的处境,从而意识到做“幽人”、“高尚其事”确实是在这种处境下最好的对策,并通过自我经验与经典文本的两相印证,得出自古以来幽人“常坦步”、“高尚”的境界非常人所及的结论。这同样是将现实经验作为“象”,补入经典文本,以传达经典文本之“意”。

这种以现实为“象”、以《周易》文本为“意”的用典方式在谢灵运的山水诗中得以发挥,形成了谢灵运的诗文特色。《周易》原本就有很多取自自然事物的卦象,如艮为山、坎为水、离为日等,这些物象在现实山水景致中都是很常见的,因此也就很方便地成为了谢灵运“寻象以观意”的工具,如上文提到的《富春渚》:

洊至宜便习,兼山贵止托。

水为坎象,《坎》卦由两个重叠的坎体构成,《周易》将其比作滔滔而至的江水。“《坎·大象》云:“水洊至,习坎;君子以常德行,习教事。”“洊至”为《周易》对江水涟漪涌动情状的形容,也是谢灵运游山时所见的实景。诗人因实景而想到《周易》中的词句,进而联想到《周易》的义理,从而在真实的江水与“便习”的《易》理之间建立了联系。山为艮象,《艮》卦由两个重叠的艮体构成,《周易》将其比作连绵的山峰,即所谓“兼山”,“兼山”应该也是谢灵运游山时见到的实景。艮又有“止”象,谢灵运即由眼前的实景想到了“止”,想到了虚静无为,想到了隐遁。这样的义理之思与山水本来没有必然的联系,只有熟悉《周易》象数规则的人,才会觉得这样的联想是自然的。这就构成了谢灵运对山水的独特观照。又如《七里濑》:

石浅水潺湲,日落山照耀。

上句用《楚辞》,兼用《九歌·湘君》“石濑兮浅浅”与《九歌·湘夫人》“观流水兮潺湲”之句。下句顾绍柏先生未注出典,似认为寓目直书。但笔者以为,谢灵运诗用典甚富,经常以《楚辞》、《诗经》与《周易》对仗,上句既已用《楚辞》,下句很有可能是用典。此象不见于《周易》本经,但《周易口诀义》引王廙注《贲·大象》云:

山下有火,文明相照。夫山之为体,层峰峻岭,岩峦峭丽参差,被日光照耀,如以雕饰,而见文章,贲之象也。[4]

原句似有错乱,但却提供了一个信息,即《贲·大象》中“山下有火”之句是指日落山下,即“落日山照耀”之景。贲下体为离,离既有火象,又有日象。《象》辞为追求行文整齐,在此未加区分。今存王弼注本亦未指明这一点。然而,从《隋书·经籍志》的记载来看,魏晋南北朝注《易》者甚多,谢灵运未必只接受王弼的注本,也有可能读到王廙诸人的注本。此处对卦象的解释,王廙说比王弼说更为合理、自然,也更接近游山时所能见到的实景,故有可能被谢灵运采用。“日落山下”之说完全符合《周易》的象数规则,可以直接看作《周易》中的卦象,而并非王廙自创的形象,因此这一卦象仍应算作《易》典。此句虽然借用了《周易》中的形象,但造语自然平易,形象鲜明可感,令人不觉其为用典。在这两句中,自然之景与典籍中固有的形象十分契合,诗人通过典籍之语来感知现实中的山水,饶有诗趣。

在谢灵韵的诗文中,还能见到一种奇特的运用《易》典的方法,即利用《周易》的象数规则,重新组合、创造《象》传中并不存在的形象,并加以铺叙。如《答谢咨议》:

鸣鹄在阴,自幽必显。既曰有声,因风易演。

此处用到了《中孚》卦的卦象。“鸣鹄”句借用《中孚·九二》“鸣鹤在阴,其子和之。”但易“鹤”为“鹄”。《中孚》卦中含有震体,“鹤”与“鹄”均为震象,其互易是符合《周易》的象数规则的。而且“鹄”属“逸象”,在王弼注中没有说明,而存在于虞翻等人的“九家易”中。谢灵运以“鹄”易“鹤”,说明他有可能熟悉王弼以外的汉魏《易》注。后二句中,“有声”为震象,“风”为巽象。《中孚》卦中含有震体和巽体。以这样的形象继续阐释“鸣鹄在阴”,也是符合《周易》象数的组织规则的。今存唐前《易》注中,没有发现类似的训释。如果谢灵运不是别有所本,则有可能是按照《周易》规则自创形象。又如《撰征赋》:

水润土以显比,火炎天而同人。

《比》卦为坎下坤上,故曰“水润土”;《同人》卦为离下乾上,故曰“火炎天”。谢灵运本意是借用《比》卦和《同人》卦的卦义,称颂君主广得民心之德,然而却依《周易》的象数原则,将二卦赋予了具体的形象,以增强修辞效果。

这样的用《易》方法,并非谢灵运首创。如张衡《思玄赋》即有:

心犹豫而狐疑兮,即岐阯而胪情。文君为我端蓍兮,利飞遁以保名。历众山以周流兮,翼迅风以扬声。二女感於崇岳兮,或冰折而不营。天盖高而为泽兮,谁云路之不平!勔自强而不息兮,蹈玉阶之峣峥。惧筮氏之长短兮,钻东龟以观祯。遇九皋之介鸟兮,怨素意之不逞。游尘外而瞥天兮,据冥翳而哀鸣。雕鹗竞於贪婪兮,我脩絜以益荣。子有故於玄鸟兮,归母氏而後宁。[5]

这段文字叙述了占卜是否要隐遁的过程。“飞遁“即“肥遁”,为《遁·上九》的爻辞,可知占象为《遁之咸》。其后,“山”为艮象,“风”为巽象,“二女”为巽、兑合象,“冰折”为乾之兑象,“天”为乾象,“泽”为兑象,“自强不息”为重乾之象,“玉阶”为乾艮合象。艮、巽、乾、兑等,依次为《遁之咸》所包含的卦体。如此丰富的形象,在《周易》本经中并不存在,而应是张衡依《周易》象数规则,根据自己创作的需要重新组合起来的。在汉代象数《易》学的背景下,一位稍有《易》学素养的学者进行这样的创作并非难事。谢灵运诗文中的这种写法,很可能是《思玄赋》等作品的余绪。这种写法,直接继承了《周易》独特的思维模式,充分体现了“立象以存意”的创作理念。随着象数《易》学的式微,这种写法在后世的诗文中也不太常见了。

清人吴淇指出:“人知灵运用《易》语造诗词,不知灵运用《易》义立诗格。”[6]谢灵运使用《易》典,并不单纯地停留在借用语典、丰富语汇的层面上,而是贯彻了《周易》“立象以存意”的创作理念,并遵循这一理念,通过典籍中的成语来感知现实的经验,使现实的经验成为义理的外在形式。

通过对谢灵运诗文《易》典使用状况的统计、分析,可得出如下结论:谢灵运诗文中的《易》典使用可分为用字、语典和卦象三个层面;谢灵运对《易》典的选择体现出其贵族化的创作心态;谢灵运对卦象的使用方法为通过典籍感知现实经验,将具体形象与《易》理相联系,贯彻了《周易》“立象以存意”的创作理念。

[1][清]何文焕辑.历代诗话[M].北京:中华书局,1981.

[2][清]方东树.昭昧詹言·卷五[M].汪绍楹校点.北京:人民文学出版社,1961.

[3]楼宇烈.王弼集校释[M].北京:中华书局,1980.

[4][唐]史徵.周易口诀义[M].长沙:商务印书馆,1939.

[5][梁]萧统编,[唐]李善注.文选·卷十五[M].北京:中华书局,1977.

[6][清]吴淇.六朝选诗定论·卷十四[M].汪俊,黄进德点校.扬州:广陵书社,2009.