高中地理探究性教学的实证性校本化策略探讨

福建省厦门市教育科学研究院(361001) 李依铭

高中地理探究性教学的实证性校本化策略探讨

福建省厦门市教育科学研究院(361001) 李依铭

高中地理的探究性教学内容,包括课程的学科领域,以及跨学科的研究性学习和综合实践活动课。就地理学科课堂教学而言,探究性教学内容主要呈现为现行高中地理教材中的“读图与思考”“活动”“问题研究”栏目。它们要求在地理教师的启发诱导下,以学生独立自主学习和合作讨论为主要形式,以学生的能够接触的社会实际和生活经验为学习参照,通过个人、小组集体探究、讨论问题,解难释疑,尝试将自己所学知识与思考应用于解决所关注的地理问题,为学生提供分享交流的学习过程。

如何对现行教材的探究性教学内容进行实证性的校本化再开发,不断增强课堂教学活动的吸引力和可探索性,进一步唤起学生的求知欲望和兴趣,培养学生的创新意识,激励学生的学习热情,培养可持续发展的学习意识,是决定高中地理探究性教学成效的关键所在。

一、增强高中地理探究性教学的新课程适应性

实证研究的创始人培根(1561~1626,英国文艺复兴时期最重要的哲学家)认为,感觉是认识的开端,它是可靠的,是一切知识的源泉。实证研究的理论与方法告诉我们,知识并不是学生开展探究性学习可靠的已知条件,我们需要的更应该是从客观实际观察中,为提出的理论假设或检验理论假设而展开探究。因此,高中地理的探究性教学的主要目的之一,是探究和延伸学生所学的地理基本原理、基本规律、基本过程的客观性和普遍性,强调知识必须建立在观察的事实上,通过经验观察来揭示、验证一般结论,并且要求这种结论在同一条件下具有可证性,促进学生的学习迁移。

教材是什么?用一句叶圣陶先生的话来回答:“教材是例子”。现行高中地理教材中的“读图与思考”“活动”“问题研究”栏目的“例子”众多,但或由于编者对课程标准诠释在认识上的局限性,或由于地域的差异众口难调,或由于时过境迁内容陈旧,需要高中地理教师在教学中不断增强高中地理探究性教学的新课程适应性,允许高中地理教师在课程标准的指引下对现行教材进行审视、研究和利用,鼓励高中地理教师对现行地理教材进行校本化的二次开发,形成一纲多本,国家、地方、学校多样化、系统性的课程教材体系。

因此,新课程实施以来,广大中学地理教师开始从“教教材”的束缚中走出,积极实践,逐渐形成“用教材来教”的理念和意识。高中地理探究性教学中的实证性校本化策略,就是在新课改的背景下适应新课程实施需要,采用转换、变换和替换的做法,针对现行高中地理教科书中“读图与思考”“活动”“问题研究”教学环节进行再开发,增强教材内容的时代性、思维性,提升学习内容的直观性和生活化,活化学生的高中地理学习探究,使之更加接近学校所处的自然、社会环境,更加紧密联系学生周围的生产、生活经验,进行形式多样、生动活泼的高中地理学习探究,创造性地完成高中地理《课程标准》所规定的学习任务。

二、高中地理探究性教学的实证性校本化策略

高中地理探究性教学的实证性校本化策略,可以分为实证教学替换、实证教学变换和实证教学转换三种。

1. 实证性教学替换

高中地理的实证性教学替换,主要是一种完善和改进新课程教科书中的“活动”栏目环节的教学策略。

我们知道,新课程为落实全面推进素质教育的需要,更加关注学生的学习过程参与合作。以人教版高中地理必修教材为例,穿插在教科书中的地理“活动”达95个。这些形式多样的地理“活动”,本意上是要通过创设和提供给学生的实践环节,实现对地理原理、地理规律和地理过程学习成果的巩固和迁移,培养学生学会交流分享,增强兴趣。

但在实际的教学中,现行教材的地理“活动”存在两方面的不足:

(1)新教材以案例的形式安排的地理“活动”,部分案例时空距离学生太远,需要从时代性和本土化方面进行实证替换。

例如,人教版高中地理必修Ⅱ第四章第三节“新工业区”,在学生学习意大利新工业区案例的之后,安排了基于我国温州市和配图“浙江温州主要的专业商品产销基地的分布(1994年)”为对象的讨论“活动”。对厦门市的学生而言,“浙江温州主要的专业商品产销基地的分布(1994年)”提供的案例,对探究性学习活动有舍近求远、舍实求虚之虑。学生对教材呈现上世纪90年代的温州缺乏感觉,但对媒体介绍本世纪以来“炒”温州却印象强烈。相比之下,厦门所在的厦漳泉新工业区更为名副其实。由于长期以来福建地处海防前线,过去地方工业一穷二白。改革开发以来,得益于国家的政策支持、著名侨乡和沿海开放区位,厦漳泉地区的中小企业如雨后春笋蓬勃发展,已经形成了电子、制鞋、纺织服装、石材、食品、陶瓷、茶叶等产业集群,以及石狮、晋江的纺织鞋服业,南安的建筑建材业,德化的工艺陶瓷制品业,安溪、永春的食品饮料业,泉州机械制造业,厦门电子信息业等优势产业,成为一个产业集群特色明显、工业地域显著典型的新工业区。同样的,本地区的中小企业现在在进一步发展中也遇到了困难。如内部技术装备落后,自主创新能力低,经营管理模式家庭化;外部环境受到国际金融危机影响,产品同质化严重,市场竞争激烈,以及资金瓶颈制约,融资困难等。

学生在使用教科书的“意大利中部和东北部工业区”学习的基础上,我们如果用案例“福建厦漳泉地区主要的专业商品产销基地的分布(2010年)”,替换“浙江温州主要的专业商品产销基地的分布(1994年)”,教师可以组织学生讨论探究相似的三个问题:

·厦漳泉中小企业与意大利新工业区的发展有什么相同之处?

· 厦漳泉中小企业与意大利新工业区的发展有什么不同之处?

·厦漳泉中小企业进一步发展遇到了哪些必须解决的问题?请你为解决这些问题提出合理化建议。

我们可以试想一下,在高中地理教学中采用这种实证教学替换,会产生怎样的实施效果呢?厦门的学生所探究的是他们从小耳闻目睹发生的变化,他们会从似懂非懂,似信非信,变成言之凿凿,兴趣倍增,自信、自豪夹杂着忧虑,课堂教学效果可想而知。所以,我们要认真学习研究现行教材,对其中明显脱离实际或时代感不足的“活动”“察其不称职及有可以代之者,先令权摄,仍奏乞替换”(北宋司马光《乞罢提举官札子》)。

(2)现行高中地理教科书中有一部分以实体、实地地理观察和地理调查形式安排的地理“活动”,只有大体要求,缺乏具体内容,需要地理教师进行本土化的充实。

例如,人教版高中地理必修Ⅱ第五章第二节“交通运输布局变化的影响”,在学生学习交通运输布局变化对聚落空间形态的影响之后,安排了一个地理“活动”:

走访当地有关部门,或者访问长辈,了解历史上当地交通运输方式和布局发生过哪些变化,对本市或本县的聚落形态有什么影响。把你的调查结果用图或文字表达出来。

在本节学生学习交通运输布局变化对商业网点分布的影响之后,安排了一个地理“活动”,大致要求学生联系所生活的地区,说出商业的分布,分析交通条件变化对商业形成和发展的影响。对厦门市域而言,翔安隧道的建设对区域的聚落、商业空间形态影响,就是一个典型的“活动”范例。

翔安隧道通车 翔安新城奠基 置业热潮涌动

2010-05-05海峡导报

2010年4月26日,历时5年的翔安海底隧道也是中国大陆第一条海底隧道建成通车,翔安到厦门本岛大约2小时的车程将缩短至15分钟。

事隔三天,4月29日,在厦门岛中心城区对岸的翔安新区,隆重举行了规划用地面积约9.5平方公里,规划人口约20万的翔安新城奠基开工仪式,同步启动的还有道路、商住餐饮城市综合体、公园文化活动中心、工业园区等10个项目,新建厦门第二机场、厦门大学翔安分校,扩建大嶝对台经贸小商品城等大型项目将随后跟进,一张宏伟蓝图将呈现在市民面前。

请联系你所生活的地区的感受,结合以上材料完成下列活动:

(1)据图说出翔安新区(A地)的土地在隧道通车前、后租金水平的变化。

(2)据图说明翔安新区(A地)的土地在隧道通车前、后利用方式的变化。

(3)分析翔安隧道建设对厦门的城市空间形态和商业布局的影响。

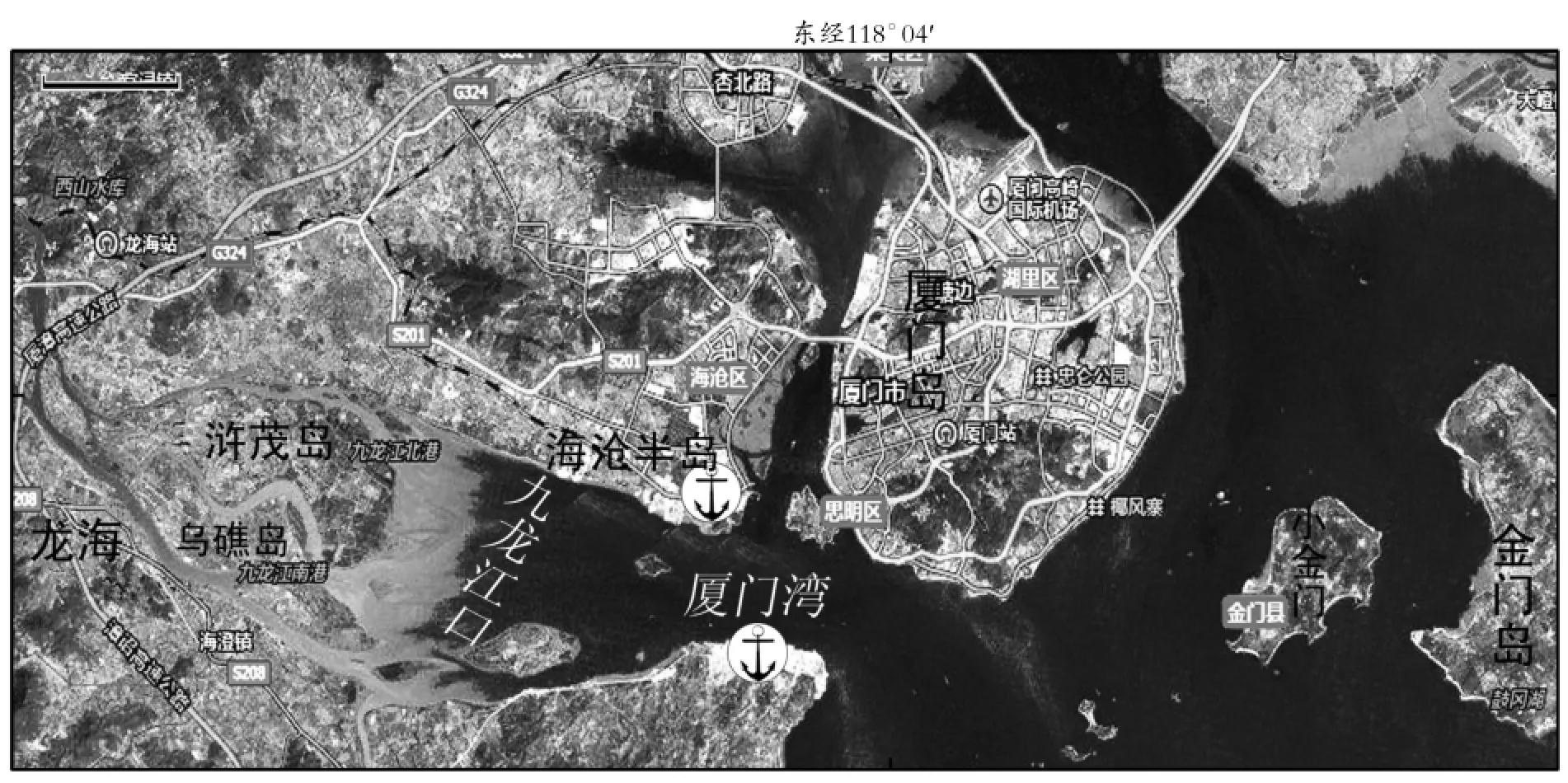

厦门岛及周边的海域与河流

2. 实证性教学变换

高中地理的实证性教学变换,是一种完善和改进新课程教科书中的“问题探究”栏目环节的教学策略。

“问题研究”是现行人教版高中地理教材重要的教学栏目,在每一章的最后安排,共有16个研究课题。这些“问题研究”大多选择了一些时代鲜明、富有现实意义、学生感兴趣的话题进行设计,作为本章学习过程的延伸,对培养学生学习兴趣,开展课题研究,培养实践能力,鼓励学生参与社会发展,增强公民意识,体验学习价值具有独特的作用。

与“活动”和“读图思考”等栏目相比,“问题研究”的研究性学习特点更明显,或侧重地理分析,或侧重地理论证,或侧重地理方法,或侧重地理应用,或侧重地理反思,或侧重地理想象,它们有一个相同的特点,即要求学生尝试从学习和生活中发现地理问题,开展调查和研究,提出解决问题的对策;运用适当的方法和手段,表达、交流、反思自己地理学习和探究的体会、见解和成果。因此,在确立学生的“学习主体”地位的同时,能否取得“问题研究”的教学预期,关键是要充分发挥高中地理教师的“课程建设者”优势,力求拉近“问题研究”的课题与学生的距离,增强课题的可探究性。

以厦门学校的高中地理教学为例,如果按照教科书的安排完成“地表形态的塑造”学习之后,教师照本宣科要求学生想象“崇明岛的未来是什么样子”,固然可以应用河流外力作用对地貌的塑造知识进行学习探究,拓展人类活动对地表形态的塑造的知识,可惜这些仍然脱离不了书本学习的范畴,与研究性学习的要求还有较大的距离。如果我们把这个课题变换为与学生更密切的厦门九龙江入海口地貌“问题研究”,效果则大为不同。

我们不妨转换“问题研究”课题为:“厦门岛的未来是什么样子”,分三步实施教与学:

(1)指导学生从谷歌等互联网络、地图册和学科期刊搜集九龙江入海口和厦门湾地貌、河流及海域的资料;

(2)根据卫星地貌图推测九龙江口浒茂、乌礁两岛的形成过程,指导学生研究、分析河流的堆积作用,人类活动(导致上游水土流失)对海沧半岛、厦门岛地貌演变的影响,进一步探讨地貌演变对河海港生产的影响。

(3)总结得到研究性学习结论,开展分享交流。

学生通过研究九龙江河口浒茂、乌礁两岛的形成,体会和验证了河流堆积作用与堆积地貌的发育;应用外力作用的原理和规律,学生仔细观察九龙江口泥沙堆积和分布的特点,进一步探究海沧半岛的演变方向。学生经过分析预测,或许会发现有一天海沧半岛可能会与厦门岛连成一片,厦门岛可能变成厦门半岛;同学们进一步联系地球变暖引起世界海平面变化,人类活动引起的流域水土流失等,探究河流作用对厦门湾港口生产的影响等等,逐步拓展“问题研究”学习。

以此类推,类似值得通过实证性教学变换的“问题研究”,如“如何看待我国西北地区城市引进欧洲冷季型草坪”,以及“我的家乡怎样发展”“家乡的农业园区会是什么样的”等等,都需要精心寻求、选择学生容易接触和感受的切入点,侧重以本土的自然、社会和生活中的实际地理问题为研究对象,不断提升高中地理新课程的实施水平。

3.实证性教学转换

高中地理的实证性教学转换,是一种完善和改进新课程教科书中的“读图思考”栏目环节的教学策略。

现行人教版高中地理必修教科书的“读图思考”有55项,这是最具地理学科特色的学习安排。不仅可以强化学生对本章地理基本原理、基本规律和基本过程的学习、理解和掌握,训练学生的图表技能。还能以地理图表创设问题情境,有效地落实探究性学习最倚重的“过程与方法”,达到“学会通过多种途径、运用多种手段搜集地理信息,尝试运用所学的地理知识和技能对地理信息进行整理、分析,并把地理信息运用于地理学习的过程”。

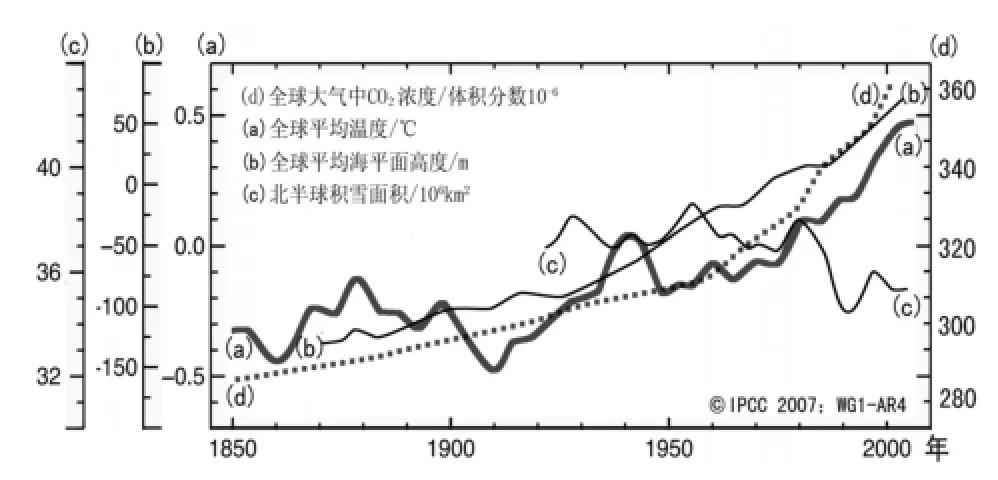

目前,高中地理“读图思考”设计存在一些不足之处。主要表现在为了降低读图思考的难度,个别地方出现“读图”与“思考”不同步,“读图”难以“思考”的现象,学习活动的完整性较差。例如,人教版高中地理必修1第二章第四节全球气候变化的“全球气候在不断变化中”,教材安排有图2.29“近百年来全球气温的变化”、图2.30“大气中二氧化碳浓度的增加”2个“读图思考”。实际上,教材中的这两个“读图思考”同属一个问题,即近百年来全球气温、二氧化碳浓度的变化及它们之间的关系?可是按照现行教材的安排,学生需要分两步完成学习过程,既费时又费力。这种一分为二的教学安排,有时不仅不能降低学习难度,还会产生教学障碍。如前所述,针对图2.30的“读图思考:大气中二氧化碳浓度变化趋势与全球平均气温的变化趋势有什么共同特征?”并不能从图2.30中读取。

我们可以采用实证性教学转换,将这两个“读图思考”学习活动合二为一:

根据联合国IPCC(政府间气候变化专门委员会)的气候变化2007:《综合报告》,读图思考。

全球大气中CO2浓度与平均温度、海平面高度和北半球白雪覆盖面积的变化(原图重绘)

· 在哪些时段,全球气温有明显的上升?

· 近百年来,全球气温总的变化趋势是什么?

· 大气中二氧化碳浓度变化趋势与全球平均气温的变化趋势有什么共同特征?

· 人类哪些活动导致大气中二氧化碳浓度不断增加?

· 全球气候变化对地理环境可能带来重要的影响有哪些?

这种整合式的实证性教学转换,有利于学生针对地理问题直接读图对比,更容易进行分析综合。这里所呈现的取自联合国IPCC(政府间气候变化专门委员会)的气候变化2007:《综合报告》“全球大气中CO2浓度与平均温度、海平面高度和北半球白雪覆盖面积的变化”图,对回答“大气中二氧化碳浓度变化趋势与全球平均气温的变化趋势有什么共同特征?”更直截了当。利用这幅图,还可以引导学生观察伴随着全球二氧化碳浓度变化、平均气温的变化,认识世界的平均海平面高度和北半球积雪面积发生的变化,思考全球气候变化的可能带来的影响,达到了一边读图、一边思考、一图多读、多向思考的效果。