最高检正式监督法院执行“乱”

王全宝

元宵节刚过,2月7日上午,在最高人民检察院民事行政检察厅,检察官孙加瑞博士正忙着整理办公桌上来自各地检察院汇总来的试点材料。

孙加瑞供职最高人民检察院民事行政检察厅执行检察处,该处刚成立不久,目前尚未正式对外公开。

“我们处正在建章立制、做工作的近期和中长期规划,相关工作人员正在逐步到位。”孙加瑞目前主持该处工作,“执行检察处主要负责全国法院民事执行、行政执行方面的监督,原来民事行政检察工作主要是审判监督,现在开始研究探索对人民法院执行活动的监督。”

“根据我国宪法的规定,人民检察院是国家的法律监督机关,对于民事执行活动进行法律监督是人民检察院的法定职责。成立专门机关负责民事执行活动的法律监督,很有必要。”长期关注民事执行的中国政法大学教授谭秋桂如此评价。

源于法院执行难和执行乱

过去两年时间,最高人民法院连续出台五个有关法院执行的重要文件,其要旨在于应对法院的执行“难”和执行“乱”,而后者显得尤为紧迫。

早在2000年11月,时任最高人民法院副院长沈德咏就在全国法院执行工作座谈会上曾坦承:“在少数执行人员的工作中,乱执行带来的恶劣影响已经引起社会各方面的特别关注。据不完全统计,全国法院执行干警占全国法院人员数的1/10,而在全国法院每年违纪违法干警中,执行人员竞占1/3,问题的严重性已是不言自明了。”

十年间,沈德咏的这段讲话经常被专家、学者所引用。

在沈德咏这段讲话不久,已获准提前退休的吉林省高级人民法院执行庭原执行员李征达因贪污执行款4485万余元,受贿22万元被立案侦查。当时在司法界引起强烈震动,此案之后被作为“小官大贪”的典型。

之后不久,从2003年开始,最高人民检察院民行检察厅开始就检察机关如何对法院的民事和行政执行工作实行法律监督的问题进行调研。

2005年,中央政法委专门下发了关于切实解决人民法院执行难问题的通知,明确要求“各级检察机关要加大对人民法院执行工作的监督力度”。

在中央政法委明确了对民事执行程序应实行法律监督后,最高人民检察院对执行检察的研究重点开始从可行性转向可操作性。

2005年8月24日,最高人民检察院检委会通过了《最高人民检察院关于进一步深化检察改革的三年实施意见》,明确要求“探索人民检察院对民事执行活动进行监督的方式”。

从2008年爆发的广东省高院执行局原局长杨贤才“落马”引发的执行“窝案”开始,到因“打黑”案牵出的重庆市高级人民法院原副院长张弢、市高级人民法院原执行局局长乌小青执行腐败“窝案”,再到最高人民法院原副院长黄松有腐败案牵扯的执行腐败窝案的爆发,引起中央高度重视。

知情人分析认为,长期以来,法院执行多限于内部监督,随着法院执行窝案频发,涉案数额越来越大、且涉案人员行政级别越来越高,这些也促使中央高层加强对法院执行外部监督的决心。

2010年11月,最高人民检察院在民事行政检察厅设立执行检察处,负责对民事、行政执行活动中的违法行为进行监督,监督对象也就是俗称的“执行乱”。

“许多执行难问题其实是由于执行乱引起的,不解决执行乱的问题就不可能解决执行难的问题。”孙加瑞分析说。

2010年最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家安全部、司法部联合制定的《关于对司法工作人员在诉讼活动中的渎职行为加强法律监督的若干规定(试行)》,从对人监督的角度规定了对民事执行、行政执行活动(包括民事执行活动)的监督。

2011年3月,最高人民法院、最高人民检察院联合下发了《关于在部分地方开展民事执行活动法律监督试点工作的通知》,则从对事监督的角度规定了对民事执行活动的试点监督。

“后者是‘两高第一次专门就民事执行法律监督会签文件。两个会签文件既是目前检察机关依法完善民事执行监督的基本规范和指导性文件,又为今后进一步加强和改进执行监督提供了依据。”孙加瑞说。

检察监督法院执行曾争议巨大

对于目前法院执行“乱”,曾在法院工作过十几年的孙加瑞进行了总结:概括地说,就是一些法院、执行人员违法不履行职责和违法滥用职权以及利用执行权谋取私利,有人称为“不给钱不执行、给了钱乱执行”。

“执行法官权力相当大!”早在1998年,孙加瑞就已经撰文提出法院的执行权包括命令权、实施权和裁判权,认为执行法官与执行员应当分工负责,这一理论已经被普遍接受。执行案件从立案就由一个法官一包到底,直至执结,三种权力集于一身,缺乏必要的内部监督制约,极易出现问题。

法院执行窝案的频发以及法院执行缺乏外部监督,早已引起学界和实务界的关注并引起争议,纠结于是否应在执行中引入“检察监督”。

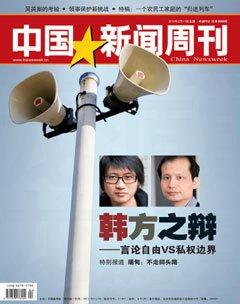

“关于民事执行与民事审判的区别,理论界直到近十年才形成清晰的结论。”谭秋桂在接受《中国新闻周刊》采访时介绍说,法院引用民事诉讼法反对检察监督,而检察机关则引用宪法条款来支持对法院执行的检察监督,有学者认为执行是一种审判活动,也有学者认为执行不是审判活动,而是一种行政性的权力。

早在1995年最高人民法院就下发了《关于对执行程序中的裁定的抗诉不予受理的批复》,对检察院关于民事执行裁定的抗诉不予受理。

2000年5 月9 日 《人民法院报》第3 版发表了时任最高人民法院民庭庭长黄松有《对现行民事检察监督制度的法理思考》一文。

文章认为,强化检察院对民事审判活动的监督权,其结果必然是弱化法院审判权行使的独立性,从而损害法院审判权的权威性,危及司法及社会正义。

2006年,深圳市中级法院原副院长裴洪泉等5名负责执行的法官,在评估、拍卖过程中收受贿赂,从而引发窝案,在全国引起轰动。

随后,深圳市人大常委会出台了《关于加强人民法院民事执行工作若干问题的决定》,首次在地方法规中提出对法院执行工作的“检察监督”。

但此举最终流产,有媒体报道称,原因是遭到已担任最高法院副院长黄松有的反对。其理由是,《民事诉讼法》第十四条规定,检察院有权对民事审判活动实行法律监督,而法院的执行权不是“民事审判活动”,因此,检察院只能监督法院的审判活动,不能监督执行。

对于“检察权”是否可以监督法院执行,孙加瑞认为是有据可依的。早在1991年,时任全国人大副委员长和法律工作委员会主任委员的王汉斌在《关于〈中华人民共和国民事诉讼法(试行)〉(修改草案)的说明》中已经指出:“执行是审判工作的一个十分重要的环节”,“目前有些地方人民法院在审判工作中执行难的问题比较突出。”

“很明显,执行是属于审判活动的。这是有权解释,不是个人理解。”孙加瑞说。

“基于分权制衡或者权力制约的法理,我的理解是司法体制改革的前提已经明确,即必须对民事执行实行法律监督,只是要进一步明确对民事执行实施法律监督的范围和程序。”国家检察官学院教授、博士生导师石少侠在接受《中国新闻周刊》采访时说。

从确保司法独立的角度,谭秋桂分析认为,人民检察院对于人民法院的民事执行活动实行法律监督,并不会弱化司法的独立性。司法独立,重要的是人民法院的司法活动不受其他机关、个人的干涉,而不是指司法权不受制约与监督。

针对执行人员自由裁量权过大等问题,早前最高人民法院有关负责人在接受《中国新闻周刊》采访时透露,就执行中存在的问题,最高院正在起草相关加强执行规范化的文件。

现在“两高”达成了应当实行执行检察监督的共识。在前两年的司法改革和现在的工作联系中,最高院都明确表示“接受、支持和配合执行检察监督”。

尚需在立法中明确监督程序

民事诉讼法第十四条的检察监督原则虽然包括了对执行程序的监督,但法律并未规定执行监督的方法与程序,因此法院也常常以“无法可依”为由拒绝监督。

根据孙加瑞介绍,在中央不断强调要加强执行检察监督的大背景下,各地检察机关也探索了对执行程序的监督,其方式主要是:向人民法院发出检察建议、纠正违法通知、纠正检察意见、检察意见或监督意见等,请人民法院自行纠正。

但是,这些实践探索工作困难重重,通常都是以法院“自觉”配合为前提,作用有限。某地区检察系统人士在接受《中国新闻周刊》采访时也不乐观,“实践中,有些法院根本不配合、不理会,就连检察院调卷都很十分困难。因此,对民事执行进行监督必须规定具体的监督方法与程序。”

“正因如此,本次司法改革的前述两个文件都明确规定了对执行活动实行法律监督的措施与程序,例如明确规定了调查制度,规定了对人的监督措施如移送有关机关处理和建议更换办案人,也规定了对事的监督措施如纠正违法通知和检察建议。”孙加瑞介绍说。

去年10月24日,提交全国人大常委会审议的民事诉讼法修正案草案中,拟将法院的执行权纳入检察机关的监督范围。期间,全国人大常委会法工委副主任王胜明指出,草案将“人民检察院有权对民事审判活动实行法律监督”,修改为“人民检察院有权对民事诉讼活动实行法律监督”。

对此,石少侠认为,这一修订虽然隐含着法律监督范围的扩大,但仍然显得过于原则并缺乏可操作性。

谭秋桂也认为,应该在立法中进一步明确监督程序,如果此条修改为“人民检察院应当对民事审判活动和民事执行活动进行法律监督”,就更准确、更妥当了。