短暂性脑缺血发作患者颈动脉斑块稳定性及其相关因素研究

袁 勇,王兰琴

短暂性脑缺血发作(transient ischemic attack,TIA) 是椎-基底动脉系统或颈内动脉系统的局灶性缺血导致短暂性、可逆性神经功能障碍。据报道,发生TIA 后90d 内脑卒中发生率为4.0%至17.3%,后者有半数发生在TIA 之后的48h[1],因此加强对TIA 及其危险因素的防治对减少脑卒中的发生具有重要意义。TIA 的发生与多种因素有关,其中颈动脉粥样硬化是最常见的原因之一。笔者对140 例TIA 患者进行了彩色多普勒超声检测颈动脉硬化斑块稳定性及有关危险因素测定,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2009 年11 月—2011 年12 月入住我院神经内科的140 例TIA 患者为研究对象,其中男90 例,女50例,年龄31 ~82 岁,平均(63.24 ±12.78) 岁; TIA 诊断标准均符合全国第四届脑血管病会议修订的诊断标准[2]。

1.2 方法 颈动脉血管超声检查: 全部受试者均应用本院彩色超声诊断仪,探头频率7.5 ~10MHz,由专人操作,患者取仰卧位,充分暴露颈部,常规检查双侧颈总动脉、颈动脉分叉部和颈内动脉,二维图像观察血管壁、血管内径、颈动脉内膜-中层厚度(IMT) 、有无斑块及狭窄。IMT 的测量位置固定在颈总动脉分叉近段10mm 处。

斑块超声诊断标准: 颈动脉IMT >1.0mm 视为增厚,局部突入管腔厚度≥1.5mm 定义为斑块,并将斑块诊断标准[3]分为: (1) 硬斑: 二维图像显示为强回声,后方可伴声影; (2)混合斑: 图像显示为回声强弱不均; (3) 软斑: 二维图像显示为低回声或中低水平回声; 前者为稳定性斑块,后两者为不稳定性斑块; (4) 入院次日早晨(24 h 内) 空腹肘静脉采血,送本院实验室,全自动生化仪测定血清总胆固醇 (CHOL) 、高密度脂蛋白胆固醇 (HDL-C) 、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C) 、三酰甘油 (TG) 、血糖 (GLU) 、纤维蛋白原(FIB) 、同型半胱氨酸(HCY) 的浓度。

1.3 统计学方法 采用SPSS 16.0 软件,计量资料采用(±s) 表示,组间比较采用t 检验,计数资料组间比较采用χ2检验,以P <0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 颈动脉超声检查结果 140 例TIA 患者中,颈动脉斑块占118 例(84.29%) ,其中不稳定斑块78 例(55.71%) ,稳定斑块40 例(28.57%) ,无斑块组22 例(15.71%) 。

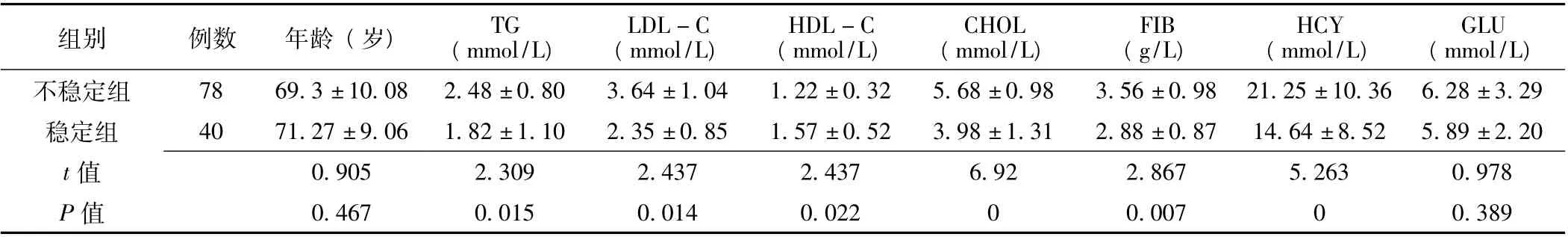

2.2 两组颈动脉斑块与CHOL、HDL-C、LDL-C、TG、HCY、FIB、GLU 水平的比较 不稳定组CHOL、HDL-C、LDL-C、TG、HCY、FIB 指标与稳定组比较,差异有统计学意义(P <0.05,见表1) 。

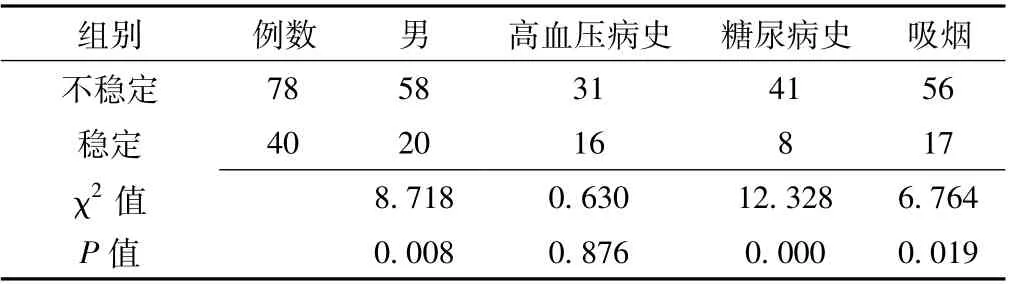

2.3 两组颈动脉斑块稳定性与性别、高血压病史、糖尿病史、吸烟史的比较 不稳定组性别、糖尿病史、吸烟较稳定组比较,差异有统计学意义(P <0.05,见表2) 。

表1 两组颈动脉斑块与CHOL、HDL-C、LDL-C、TG、HCY、FIB、GLU 水平的比较Table 1 Comparison of carotid plaques and CHOL,HDL-C,LDL-C,TG,HCY,FIB,GLU level of the serum between two groups

表2 两组颈动脉斑块稳定性与性别、高血压病史、糖尿病史和吸烟史的比较Table 2 Comparison of carotid plaques stability and sexual,hypertension history,diabetes history,smoking between two groups

3 讨论

TIA 作为神经系统常见疾病,主要病理基础是动脉粥样硬化。研究提示,颈动脉颅外段狭窄程度主要与不稳定性斑块(软斑及混合斑) 有关,软斑、混合斑是引起的主要危险因素之一[4]。孙小玲[5]报道TIA 患者动脉粥样硬化斑块发生率为69.12%。本研究结果显示,脑梗死患者中有颈动脉斑块者比例高达84.29%,其中不稳定斑块比例高达55.71%,提示积极干预影响动脉粥样硬化因素至关重要,尤其是对不稳定斑块的干预。

HDL-C 作为脑血管的保护因素,众多试验表明具有抵抗动脉粥样硬化形成的作用。本实验显示不稳定组HDL-C 明显低于稳定组,其机制与抑制炎症反应、降低血清淀粉样蛋白A(SAA) 水平有关[6]。不稳定组CHOL、LDL-C、TG 明显高于稳定组,与报道一致[7]。其机制与脂质物质的沉积、吞噬细胞的黏附、泡沫细胞的形成、炎性递质的释放和血小板的聚集有关。同时,本研究显示不稳定组FIB 水平明显高于稳定组,可能与以下机制有关: FIB 引起细胞移行使内皮细胞排列紊乱,造成内皮细胞通透性改变; FIB 刺激平滑肌细胞增殖和血管内膜增厚,增加脂质物质在纤维斑块中的聚集。研究表明高HCY 血症促进颈动脉内膜增厚和斑块的形成,HCY 水平升高者,脑血管病危险性上升[8]。本研究显示,不稳定组HCY水平明显高于稳定组,其可能机制与平滑肌细胞增生、血小板功能紊乱、对血管内皮细胞的毒性作用、脂质代谢紊乱有关。尽管年龄、高血压、血糖水平、吸烟均认为是脑血管疾病的危险因素,但在本研究中显示,两组血糖水平、高血压患者比例、年龄无明显区别,而不稳定组中男性患者、有糖尿病史、吸烟者比例较稳定组高,这可能与评价标准、研究对象等因素有关。2 型糖尿病患者存在胰岛素抵抗可促进动脉粥样硬化形成[9],其机制与高胰岛素血症有关。吸烟可使HDL-C 水平下降、可溶性细胞间黏附分子-1 表达升高,促进动脉粥样硬化的形成。

综上所述,本研究中显示CHOL、HDL-C、LDL-C、TG-HCY、FIB、糖尿病史、吸烟与颈动脉斑块稳定性密切相关,临床上应该积极干预其影响因素,从而减缓颈动脉粥样硬化形成,对预防TIA 发生有重要的临床意义。

1 贾岩. 颈动脉粥样硬化与短暂性脑缺血发作患者脑梗死发病的关系研究[J]. 中国全科医学,2009,12 (10) : 1767.

2 郑晓山. 辛伐他汀对短暂性脑缺血发作患者颈动脉粥样硬化斑块和血脂的影响[J] . 实用心脑肺血管病杂志,2009,17 (5) :380.

3 袁桂莉,王义成. 颈动脉超声在动脉粥样硬化性疾病检测中的应用[J]. 中华老年心脑血管病杂志,2005,7 (5) : 349-350.

4 赖春梅,吴松年,俞迪红. 短暂性脑缺血发作与颈动脉粥样硬化斑块的关系[J]. 中国动脉硬化杂志,2011,19 (11) : 947-948.

5 孙小玲,黄怀钧. 短暂性脑缺血发作患者颈部大动脉粥样硬化病变的超声研究[J]. 卒中与神经疾病,2011,18 (1) : 42-45.

6 Witting PK,Song C,Hsu K,et al. The acute-phase protein serum amyloid A induces endothelial dysfunction that is inhibited by high-density lipoprotein[J]. Free Radic Biol Med,2011,51 (7) : 1390-1398.

7 李韧,赵桂梅,崔丽颖,等. 短暂性脑缺血发作的危险因素及全脑血管造影对预后评估的价值[J] . 中国全科医学杂志,2010,13 (14) : 1499-1501.

8 Towfighi A,Markovic D,Ovbiagele B,et al. Pronounced association of elevated serum homocysteine with stroke in subgroups of individuals:a nationwide study[J]. Neurol Sci,2010,298 (1) : 153-157.

9 Garg PK,McClell and RL,Jenny NS,et al. Association of Lipoprotein-associated Phospholipase A2 and Endothelial Function in the Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis (MESA) [J]. Vasc Med,2011,16 (4) : 247-252.