广东省高校留学归国人员绩效及其影响因素研究

——以广州十所高校为例

苏一凡

(广东工业大学党委办公室,广东广州510075)

广东省高校留学归国人员绩效及其影响因素研究

——以广州十所高校为例

苏一凡

(广东工业大学党委办公室,广东广州510075)

以广东10所高校的留学归国人员为调研对象,以调查问卷的方式回收数据,共回收有效问卷353份,对模型和假设进行了实证检验,研究结果表明,留学归国人员影响因素对其绩效有明显的正向影响,留学次数、留学时期、留学时段等控制变量对留学归国人员影响因素与其绩效关系起到了影响作用,通过数据分析及理论研究,为高校提供了一系列相关对策与建议。

留学归国人员绩效 影响因素 实证分析

一、引 言

进入到21世纪知识经济年代,随着全球化进程的不断加快,人力资本的经济效应不断凸现,全球性人才竞争战越演越烈。高校作为培养人才的摇篮,其重要作用不言而喻。有学者认为未来国际性的竞争战场必定转向高校,而在国际化进程中留学归国人员起着重要的桥梁及推动作用。同时,随着我国综合国力不断提升,越来越多的留学人员选择回国发展。在我国的专业技术人才中,归国留学人员达到了39万多。而这些归国留学人员中入职高校的占了相当大的比重,他们中有相当部分成为高校教学科研与管理的中坚力量,在我国高等教育的改革与发展中发挥了重要作用。十多年来,受益于国家的留学政策,一大批高校骨干教师被选派到国外进修或做访问学者,他们大多数已经走上了领导岗位或成为学校科研、教学骨干,少数取得了相当丰厚的科研成果,成为一支活跃在高校教学、科研等岗位的有生力量。出国留学人员对地方高校师资队伍的建设起到了积极的促进作用。但是留学归国人员不免受到国外思想观念、价值取向、行为方式及国内现实环境等方面的影响,制约了其才能的发挥。因此,展开高校归国人员绩效以及其影响因素研究,对提高留学效益,促进学校教学科研水平、学科建设和师资队伍建设有着重要作用。广东省地处沿海,市场化程度较高,同时具有天然的海外联系。但与其他同等发展水平的省市相比,广东省高校整体竞争力却并不强,与本地经济发展具有严重不匹配的特点,因此以广东省高校留学归国人员为研究对象,采用实证的方法,探讨广东高校留学归国人员绩效评价及其影响因素具有重要意义。

二、相关文献与研究评述

(一)留学归国人员绩效研究

有关“留学归国人员”这一概念,大多数学者从时间上给予定义,一般较为认同政府规定的公派或自费留学/进修一年(包含8个月)以上的人员。自从邓小平在1978年做出扩大派遣留学人员的重要指示掀起了中国留学的新篇章。近30年来,越来越多的学生和学者到国外留学。在高校中,大部分留学人员都受益于国家公派留学政策,因此,在本文研究的高校留学归国人员大部分都为公派留学人员。高等教育领域无疑是公派出国人员归国后发挥最大作用的地方,中国大部分高等院校的院士、教授级学校管理者等都有海外留学的经验。随着国家留学政策的不断深入,投入经费的不断扩大,政府和学界开始关注留学人员的绩效问题。综观学者们在对归国人员绩效研究过程中,没有统一绩效内容和衡量标准,总体上来说从理论及实践方面进行了广泛的讨论与研究。

1.有关绩效的理论探讨。在理论探讨方面,大部分学者认为归国人员在各方面发挥了重要的作用,较有代表性的是陈昌贵、阎月勤(2000)[1]的研究,认为留学人员回国后在以下五个方面作出了突出贡献:(1)抬高了学术起点;(2)推动了学科建设,许多高校的留学回国人员在学校的学科建设中起着重要的作用;(3)造就了新一代的学科带头人,加强师资队伍建设和造就新一代的学科带头人是建设一流大学的首要任务;(4)提高了科研能力与水平; (5)繁荣了国际学术交流。同样地,学者史鸿武(2007)[2]认为留学归国人员的绩效体现为:(1)出国留学人员在国外开阔了视野,接触了国外新的教育思想观念,又通过留学接受了新的思维方式,新的研究方法,他们回国后为学校的教育教学和管理注入了生机;(2)提高了起点,促进了科研;(3)培养了一代学科带头人,促进了学科建设;(4)扩大了学校的影响,促进了国际合作与交流。另外,部分学者认为归国人员回国后在团队的辐射作用亦不容忽视,如顾海燕等(2007)[3]认为要通过举办培训班、报告会、座谈会等多种形式将归国人员的知识、心得体会在适当范围内进行交流,以充分发挥他们的辐射作用。总体上来说,大家都认为留学归国人员在提高科研水平,促进学科建设,促进团队、组织辐射作用等方面起到了十分重要的作用。

2.有关绩效的实证研究。除了理论研究,部分学者更是通过数据来体现留学归国人员的绩效,而最多被采用的绩效指标包括三个:归国人员所承担科研项目数及级别;归国人员所获得职称数;归国人员项目转化的经济效益。如冯颖红(2004)[4]在对华南农业大学归国人员的统计研究中采用了归国人员所承担项目及专利来体现,数据表明留学人员曾主持或正在承担的项目达500多项,其中国际合作项目22项,国家级项目141项,省部级项目160项,市级及横向课题200项,已经获得专利和正在申请的专利52项。夏善黎(2002)[5]则通过归国人员所获职称来体现,其在某高校归国人员的研究中发现归国人员中有23%已晋升为教授,其中包括了博士生导师、国家优秀中青年专家、国家百千万人才工程培养对象、省部级重点学科学术带头人和跨世纪学术带头人培养对象等。这些资料表明的结果是大大推动了学校的发展。另外,胡涵锦等(2003)[6]对上海多所高校的问卷调查中,对留学归国人员在科技成果转化方面所起的作用进行了评价,其中4.1%的比例起到了非常重要的作用,40.2%的比例起到了重要的作用,32.3%的比例起到了一般的作用。证明了归国人员在学校整体绩效中起到了一定的重要作用。而陈学飞(2004)[7]认为归国人员通过科技成果转化,以及通过决策支持研究为国家创造了相当巨大的直接经济效益。44.9%的留学归国人员认为自己的科研成果产生了直接的经济收益。全体留学归国人员人均创造直接经济收益为144.2万。国家公派留学的经费投入与直接的经济收益比为1:10以上。

本文在对学者们对归国人员作用发挥研究结果的基础上,将留学归国人员的绩效总结为两个方面:所获得科研成果与对团队的提升作用。

(二)高校留学归国人员绩效影响因素

对高校归国人员回国后影响因素展开研究的学者较多,但观点较凌乱,且不系统。在阅读前人的文献后,认为影响归国人员的绩效发挥的因素主要包括制度及科研环境、国际交流合作及文化再适应等。

1.环境因素。有关环境因素的研究,美籍德裔心理学家K.勒温1936年提出场动力理论(Field Theory),学者们将其称为勒温场动力理论。认为人是一个场,人的心理活动是在一种心理场或生活空间里发生的。场包括个人及其心理环境,一个人的行为是其个体状态和所处环境的函数,也就是说,行为是场作用的结果。刘陶,张卫良(2009)[8]在研究高校教师时,认为“心境”的变化影响着教师行为的改变。学校作为教师工作、学习与生活的场所,与教师的“心境”相互联系、相互影响,形成其生活空间,决定着个体的行为,而教师的工作环境、发展空间以及可获取的资源则成为教师动力产生的客体要素。认为高校教师主要受两个场域的影响,一个是心理场,一个是环境场。学术环境、教师绩效评价制度、奖励制度等都会制约教师的进取心,并形成恶性循环。

程文(2010)在大学高级研究人员系统激励研究中,从个性特征及能力特征筛选影响大学高级研究人员的激励因素,并且通过专家访谈,得出大学高级研究人员激励因素范围有个体激励因素、工作激励因素及环境激励因素。其中,环境激励因素包括组织环境、工作环境、合作空间、人际关系、决策影响等因素。[9]刘羽(2008)在研究贵州高校留学归国人员管理研究时发现,影响留学归国人员发挥作用的因素为工作环境、工作适合程度、生活条件、事业发展。[10]因此,对于高校留学归国人员来说,制度环境、科研环境及国际合作交流对其作用的发挥,积极性的调动起到了重要的影响作用。

2.文化再适应。从上个世纪60年代,美国、英国、日本等一些发达国家就开始对归国人员再适应性问题进行研究,最早提出文化再适应概念的是国外学者Scheuts(1944),他将其称作反向文化适应(reverse culture adaptation),主要研究旅居海外多年的士兵返回本国后遇到的困难。[11]由于国外与国内的行为方式、规章制度等方面都有所不同,使得大部分归国留学人员回到国内之后存在无法马上适应母国文化的现象,引起了学者的广泛关注,对不同层次、不同类型人员展开研究,如Werkman(1979)对高中生的文化再适应问题展开研究;Brabant,Palmer,Gramling(1990);Rohrilich与Martin(1991)对大学生的文化再适应问题展开研究,Briody和Baba (1991)、Black(1992)对公司人员的文化再适应问题展开研究,Strlngham(1993)对外交人员以及Luccalrizarry和Pacheco(1992)对归国移民的文化再适应问题展开研究,发现普遍存在着归国文化再适应问题,认为,很多人对于回国后的适应问题缺乏心理和物质上的准备。[12]

庄怡川(2005)对国外有关归国人员文化再适应问题进行了综述,认为归国人员文化再适应问题的研究主要借鉴三种社会学研究的理论:一是跨文化适应理论;二是社会学习的概念;三是身份认同理论。[13]从这三种理论解释了归国人员所存在的对母国文化再适应的问题。留学归国人员由于长期接受系统的西方文化熏陶,而且还不断进行跨文化的国际合作和交流,他们已经成为“双文化人群”(biculturals),而这些双文化人群具有不同的文化融合能力。认为最不理想的是固守某一种文化,最理想的是能够做到双文化的融合,并能够针对不同的问题和情景采用有利的文化因素进行处理,这种能力称为整合复合体(integrity complex)。[14]因此,高校留学归国人员长期受到国外环境、文化的熏陶,在思想观念、价值取向、行为方式等方面与国内环境都存在着差异甚至是冲突,很大程度上影响了他们的绩效发挥。

三、研究设计与假设检验

(一)数据与样本

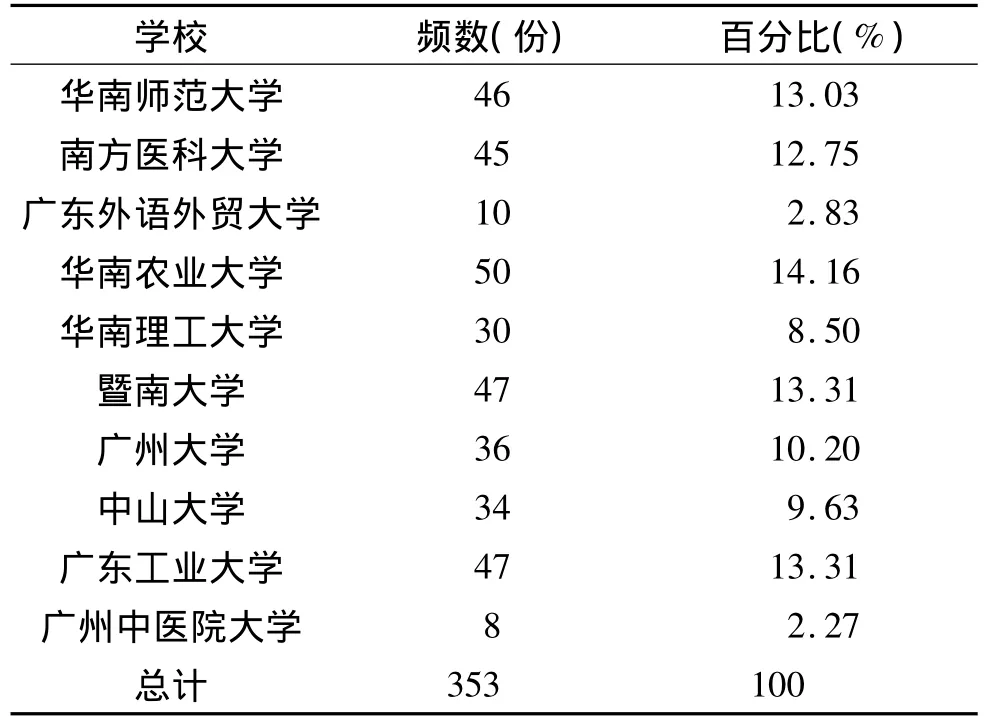

本次调查以广州10所高校留学归国教师为研究对象,所选择的高校包括了综合性大学、医科类大学、理工类大学及文科类大学。此次调查一共发放500份问卷,回收378份问卷,其中未填写问卷为6份,填写未完整及填写明显很随意或者规律性很强的无效问卷19份,最终回收了353份有效问卷,问卷有效回收率为70.6% 。调查样本的描述性统计如下表1所示。

表1 调查样本描述性统计

(二)变量测度

本次研究采取问卷调查的方式进行,经过预调查之后确定的最终问卷主要包括两个部分,第一部分是影响因素的测量部分,包括科研环境、文化适应、制度环境及国际合作交流四个部分,共29个问题;第二部分是归国留学人员绩效的测量部分,包括了成果(科研成果和教学成果)及对团队的提升作用(对团队绩效的提升作用及对组织绩效的提升作用)两个部分,共17个问题。使用留学次数、留学时期及留学时限来测度影响因素。问卷的变数测量部分均采用李克特5分量表评估,从1至5代表程度由低到高。

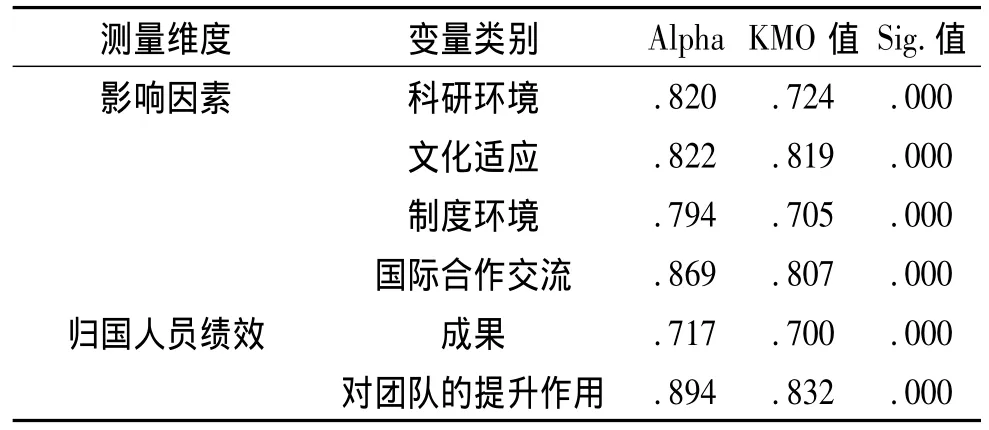

(三)信度与效度检验

为避免不正确的测量模型导致的混淆结果,本文采用SPSS15.0对变量各题项的相关系数进行信度检验,表2结果显示Cronbach's Alpha值都大于0.7,表明变量的测度整体具有较高的信度。同时,本文还利用巴特利特球度检验和 KMO(Kaiser-Meyer-olkin measure of sampling)检验方法检查各变量是否适合进行探索性因子分析,本文对各因子进行旋转分析得出因子权重,其中因子载荷均达到0.5以上,并且大部分甚至达到0.7以上,说明因子解释有意义。表2数据显示科研环境,制度环境,成果三个因子KMO值达到了0.7的水平,其他因子值皆达到了0.8以上,交流联谊因子的KMO值甚至达到了0.9以上,因此该数据结果显示问卷具有合适的效度。具体检测结果见表2。

表2 信度与效度分析结果

(三)相关分析

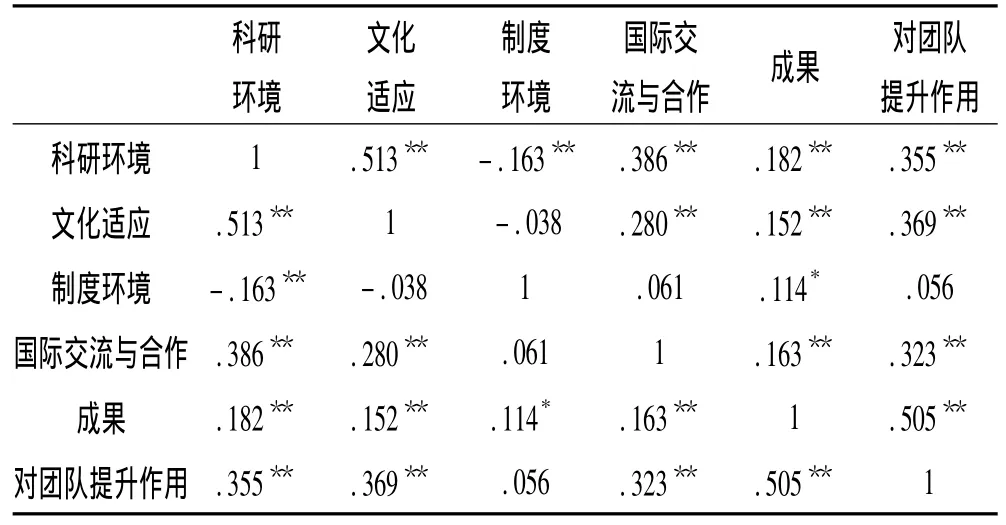

表3 各变量的PEARSON相关系数表

各变量相关系数表如表3所示,结果显示变量两两构面间皆有正相关关系,且P值显著;因此各变量都可以进入到下一步回归分析。

(四)回归分析

本研究利用回归分析方法检验留学归国人员绩效影响因素与其绩效的关系,以影响因素为自变量,以留学归国人员绩效为因变量,留学次数、留学时期及留学时限为控制变量,建立回归模型。回归模型分析结果如表4所示。从表4结果可以看出,两变量模型中的D-W 值为1.663,大于1.5且小于2.0,说明不存在序列相关问题。另外,统计量F= 27.693,相伴概率值P<0.001,说明自变量与因变量之间存在着回归关系。此外,影响因素整体对归国人员绩效的回归系数为0.399,在P<0.001的水平上是显著。

表4 影响因素与留学归国人员绩效整体变量的回归分析

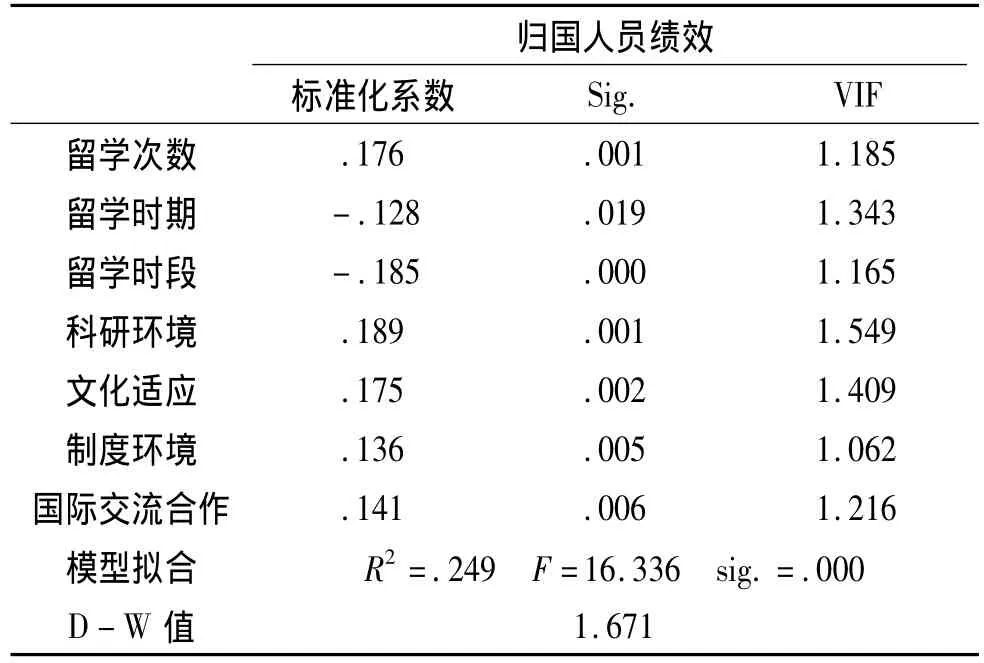

在上表的基础上,选择影响因素各维度与留学归国人员绩效及控制变量进行回归分析,分析影响因素各子维度与归国人员绩效间的关系,结果如表5所示。检验结果表明,模型中的方差膨胀因子VIF均在0-10之间,说明回归模型不存在多重共线性问题,且R2为.249,处于0与1之间,说明样本的回归方程具有代表性。其中科研环境、文化适应、制度环境国际交流合作对归国人员绩效在P<0.01水平上显著,回归系数分为.189、.175、.136、.141,即都对归国人员绩效有正向的影响作用。

表5 影响因素维度与留学归国人员绩效间的回归分析

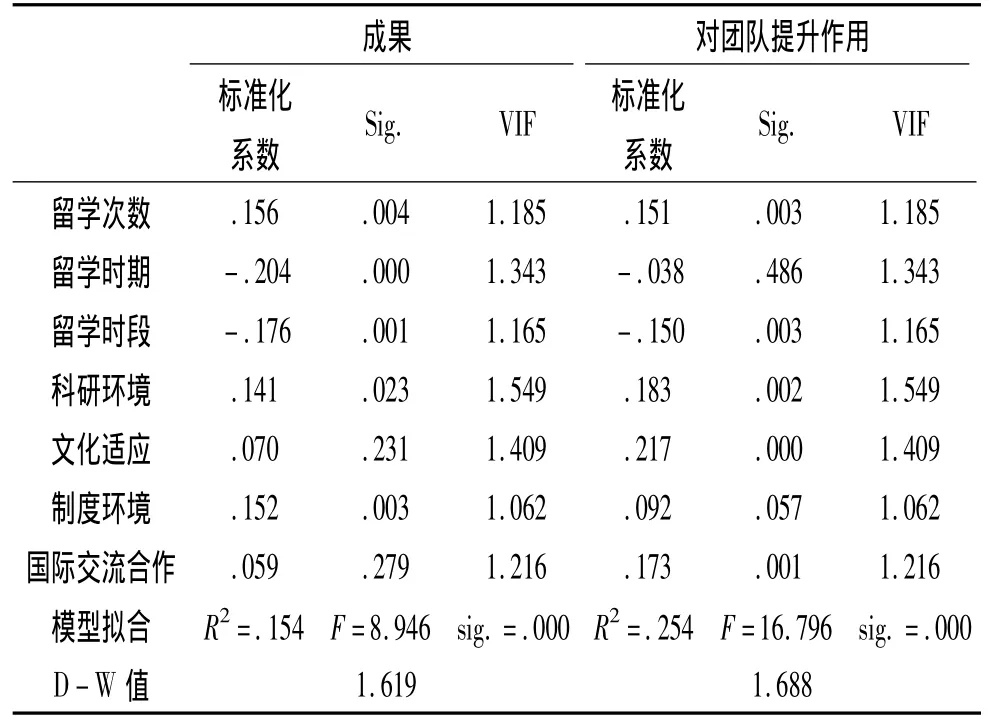

为进一步检验影响因素对留学归国人员绩效具体方面的影响作用,将影响因素维度对归国人员绩效维度都进行了回归分析,结果如表6中所示。从研究结果来看,影响因素中只有制度环境对留学归国人员成果有正向影响,在P<0.01水平上是显著的,回归系数为.152,而其他因子对留学归国人员成果并没有正向的直接影响。另一方面,在影响因子中科研环境、文化适应及国际交流合作对留学归国人员团队提升作用具有正向影响,在P<0.05水平上是显著的,回归系数分别为.183、.327及.173,只有制度环境对留学归国人员团队提升作用无正向的直接影响。因此,在各项影响因素中,科研环境、文化适应及国际交流平台影响留学归国人员在团队中的辐射作用,而制度环境则主要直接影响留学归国人员成果获得。

同时,在引入控制变量留学次数、留学时期及留学时段时发现,留学次数(.156,.004)、留学时期(-.204,.000)及留学时段(-.176,.001)对科研环境、制度环境与成果起着明显的影响作用。留学次数(.151,.003)及留学时段(-.150,.003)对科研环境、文化适应及国际交流合作与团队提升起着明显的影响作用。

表6 影响因素维度与留学归国人员绩效维度间的回归分析

五、研究结果及建议

研究结果显示:制度环境、科研环境、国际交流与合作以及文化适应性等因素对留学归国人员的绩效有正向的影响关系;其中,留学次数、出国时期、留学时段三个控制因素对留学归国人员绩效有调节作用。

高校教师是产生知识的重要载体,留学归国教师则更加肩负着传播先进文化与技术,推动学校走向国际的重任。作为地处珠三角发达地区的广东省的高校留学归国教师,同样肩负着服务本地经济,推动本地经济发展的重任。因此,重视他们的工作、研究环境、适应等方面问题都对其作用的发挥产生积极、深远的影响。通过对所处广东省广州市十所高校的实证研究,我们提出以下建议。

(一)加大制度环境建设,促进留学归国人员多出成果

研究表明,改善制度环境对留学归国人员多出成果起到了十分重要的作用。制度环境主要包括留学归国人员所在高校的工作评价体系,薪酬分配、激励制度及学术职称的晋升等方面。数据分析显示凡是单位分配体系、工作评价体系合理;学术职称晋升制度科学;激励手段多样的其留学归国教师的绩效都发挥得比较好。因此,高校为留学归国人员创造一个公平合理的制度环境将有助于他们更加充分发挥其才能。

(二)通过改善科研环境、提高国际交流平台及文化的再适应性促进留学归国人员在团队中的辐射作用

勒温场动力理论认为人是一个包括个人及其心理环境的场,人的心理活动是在一种心理场或生活空间中发生的,行为是场作用的结果。学校是教师工作、学习与生活的场所,因此,为他们营造一个好的工作、研究的氛围十分重要。通过我们对广州十大高校的留学归国教师的研究,也证实了这一现象。通过改善科研环境、提高国际交流平台明显地促进留学归国人员在团队中的辐射作用。在科研环境方面,尽可能多地提供他们研究所需的场所、设备、经费及与国际接轨、通畅的数据库能帮助他们发挥在团队、组织中的辐射作用,同时,营造学术自律、知识产权保护的氛围也对团队、组织起到明显辐射作用。

对高校教师来说,国际交流平台也是他们活动、研究空间的一部分,学校经常地承办国际学术交流,不断孵化国际联合培养项目,广泛聘请外籍教师或教授来校交流等都对高校留学归国教师对所在团队或组织起到了较好的辐射促进作用。

(三)开放办学,尽可能多地提供高校教师出国留学的机会,促进科研成果的提高

研究表明,多次出国的教师明显地在各个方面都表现出对科研成果及团队的辐射作用。因此,有条件的学校要尽可能多地提供教师出国交流、访学的机会。通过教师经常的访学与交流,不断地加强与国外先进理论与实践的接触与融合,从而提高个人及学校整体的学术水平,促进高水平成果的产生。

(四)关心早期出国留学教师,让他们发挥更大的才能

研究表明,较早出国留学的教师更多地发挥了对科研环境、制度环境与成果的提升作用。对于较早出国留学的教师来说,学校通过改善科研环境、制度环境,能明显地促进他们成果的改善与提高。对于他们而言,由于出国早,较早地接触了西方较为先进的文化及通道,经过回国后的沉淀与积累,表现出了较强的适应能力及科研水平,一旦加大科研环境及制度环境的改善力度,他们能够较快地出成果。

(五)尽可能关心旅居国外时间较长教师的成长与发展

研究表明,旅居国外时间相对较长的教师在对制度环境和科研环境与成果的促进作用起着负向的相关作用,同时,在科研环境、文化再适应及国际交流合作与团队提升关系上都显示负向相关关系,而是旅居时间短的教师在这些方面起到了较好的促进作用。因此,相关部门一定要高度重视在国外旅居较长时间的教师,由于他们在国外居住时间较长,对国内的制度环境、人文环境都存在再适应的问题。他们长期居住在国外,对国外的先进理论,研究方法,学术前沿都有一定的了解与把握,他们都是高校的高端人才,加强对他们的关心与支持,帮助他们顺利渡过再适应期,由“双文化人群”顺利转变成“整合复合体”,有利于他们将先进的理念、方法等在团队或组织中的辐射,从而提高整个学校的教学科研水平。

[1]陈昌贵,阎月勤.我国留学人员回归原因与发挥作用状况的调查报告(二).黑龙江高教研究,2000(6).

[2]史鸿武.地方高校公派出国留学面临的问题及对策.中国成人教育,2007(10).

[3]顾海燕,赵松立.抓住高层次人才培养契机推动高校公派留学工作进程.中国电力教育.2007(4).

[4]冯颖红,谢新华.关于广东归国留学人员统战工作的调研报告.广东省社会主义学院学报,2004(2).

[5]夏善黎.试论高校公派出国留学的发展趋向和管理机制的改革.交通高教研究,2002(2)

[6]胡涵锦,王波,丁之德,张廷翔.转变观念,创新机制,进一步推进高校科技成果的转化——关于高校科技成果转化现状的若干调研与对策.南京医科大学学报:社会科学版,2003(4).

[7]陈学飞.改革开放以来大陆公派留学教育政策的演变及成效.复旦教育论坛.2004(3).

[8]刘陶,张卫良.场论对高校教师激励的启示.当代教育论坛,2009(4).

[9]程文.大学高级研究人员系统激励研究.大连理工大学学位论文,2010.

[10]刘羽.贵州高校留学归国人员管理研究.贵州大学学位论文,2008.

[11]K.F.Gaw.Reverse Culture Shock in Students Returning from Overseas,HIR,2000(24):83-85.

[12]N.M.Sussman.Repatriation Transitions:Psychological Preparedness,Cultural Identity,and Attributions among American Managers.IJIR,2001(24):110,109-123.

[13]庄怡川.国外有关归国人员文化再适应研究综述.华侨华人历史研究,2005(4).

[14]张红霞,孙志凤.应该重视高校留学回国人员的跟踪管理.公共管理高层论坛,2009(8):71-178.

【责任编辑:王建平】

An Empirical Research on the Performance of Returned Personnel Studing Abroad and Its Influencing Factors:Take Ten U-niversities in Guangzhou as an Example

(By SU Yi-fan)

This paper takes the returned personnel who studied abroad as the research object,studing the relationship between their performance and the influencing factors.The returned personnel in the 10 universities in Guangdong province was the research object.The data were collected by the way of questionnaire.Based on 353 valid questionnaires,the proposed model and assumptions were tested.The results of the study show that the influencing factors on the returned personnel have significant positive impact on performance.The important variables include number of studing abroad,period of studing abroad,and time of studing abroad.Through the data analysis and theoretical research,we finally provide a series of related countermeasures and suggestions for these universities.

performance of returned personnel who study abroad;influencing factors;empirical analysis

苏一凡(1957—),男,广西横县人,广东工业大学党委办公室教授。

教育部人文社会科学规划基金项目”转型期高校留学归国人员统战战略研究(10YJA810021)

2011-12-25

G640

A

1000-5455(2012)04-0040-06