岭南孔庙雅乐管窥

孔义龙,曾美英

(华南师范大学音乐学院,广东广州510006)

岭南孔庙雅乐管窥

孔义龙,曾美英

(华南师范大学音乐学院,广东广州510006)

岭南各地均有孔庙,它们在祭祀孔子、重塑儒学精神的过程中,需要通过一系列的形式来实现,而祭孔音乐就是其中重要的组成部分。雷州孔庙乐舞篇的辞谱对应关系与《海阳县志》记述的乐舞内容与用乐规范完全一致,二者虽地处粤东和粤西,但作为尊孔复古文化的外在仪式,各地的做法是基本统一的,有时在用乐规模方面还可以酌情设置。二者虽是地方文庙的用乐记载,却反映了国内文庙音乐普遍规范。历代宫廷供奉雅乐,用乐也参照周礼定制,但其实施形式尚无普及。真正得到普及的是清宫雅乐,其雅乐设置有了严格的定式。最具体的原因在于康熙五十八年(1719)颁布的制雅诏令和乾隆二十六年(1761)颁制的中和韶乐。中和韶乐对不同祭祀场合的乐队编制及乐器数量均有严格规定。

岭南 孔庙 雅乐

从实物遗存资料来考察,作为中原文化的一部分,岭南文化的主要元素仍然来自儒家思想。孔庙就是传承儒家文化的重要载体,它不但是纪念孔子的场所,也是传播儒学、教育乡里的重要机构。岭南各地均有孔庙,仅广东现存的孔庙就有35座,分布各地。如建于宋大中祥符四年(1011年)的德庆孔庙、建于北宋年间的南宁孔庙、建于南宋咸淳四年(1268年)的南海孔大宗祠、建于宋绍兴十年(1140年)的揭阳孔庙、始建于明洪武三年(1370年)的番禺学宫,以及番禺钟村孔氏宗庙、恭城文庙、化州孔庙、雷州孔庙等。德庆孔庙前身是南朝天监四年所设的晋康郡学,为当时西江最早的旧官学之一,也是儒学研习与教育中心之一。揭阳孔庙是广东现存同类建筑规模最大、具清代建筑风格、保存最完好的广东两大学宫之一。番禺学宫现在的格局形成于清乾隆十二年(1747年),它与德庆学宫、揭阳学宫一道,同为广东三大学宫。这些后世孔庙在祭祀孔子、重塑儒学精神的过程中,需要通过一系列的形式来实现,而祭孔音乐就是其中重要的组成部分。笔者仅就手头掌握的岭南典型的孔庙音乐资料作一扼要分析。

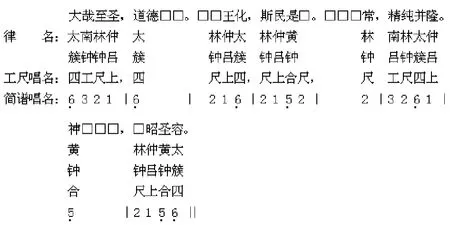

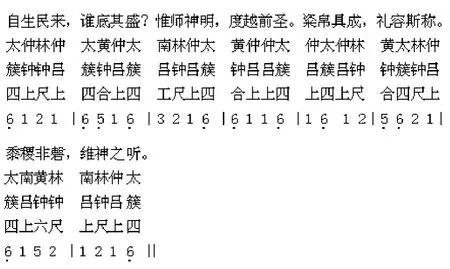

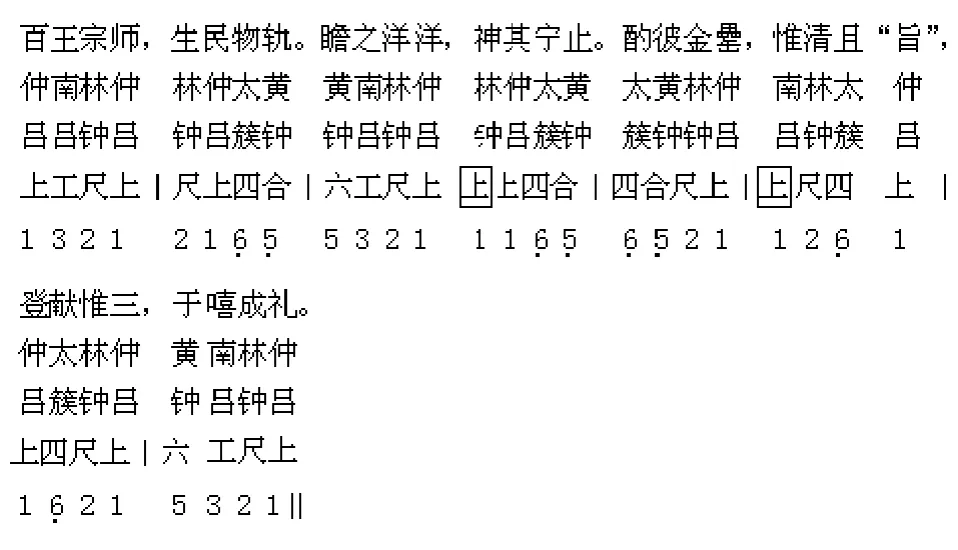

一、从雷州孔庙祭卷乐章看记谱及宫调

雷州孔庙祭卷①祭卷资料由湛江雷州市文化局吴兆生老师提供。对乐章的歌辞作了详细的记载,并对应歌辞作出了律吕字谱和工尺谱两种谱制记录,这样能让我们更具体地了解其宫调特点,以下是各乐章的谱辞对应关系。

1.迎神乐咸平之章无舞

此乐章的调式为仲吕均之太簇羽调式。

2.初献乐宁平之章有舞

此章调式为仲吕均之太簇羽调式。

3.亚献乐安平之章有舞

此章调式为仲吕均之太簇羽调式。

4.三献乐景平之章有舞

乐谱中两个“上”应该是记录时的错误,第一个应该是“尺”,第二个应该是“工”。此章调式为仲吕均之仲吕宫调式。

5.辙僎乐咸平之章无舞

此章调式亦为仲吕均之仲吕宫调式。

6.送神乐咸平之章望燎同

此章调式为仲吕均之太簇羽调式。

以上辞谱对应关系说明,各乐章虽然应用场合不同,旋律均采用五声音阶的羽、宫两种调式,音调平稳,一字一音,与尊孔祭拜的虔诚、纯洁的性格相吻合。

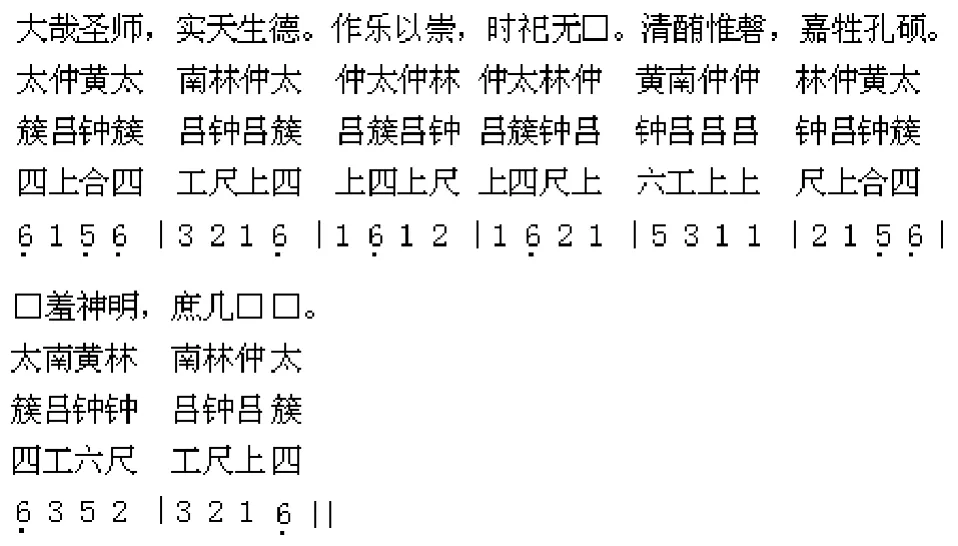

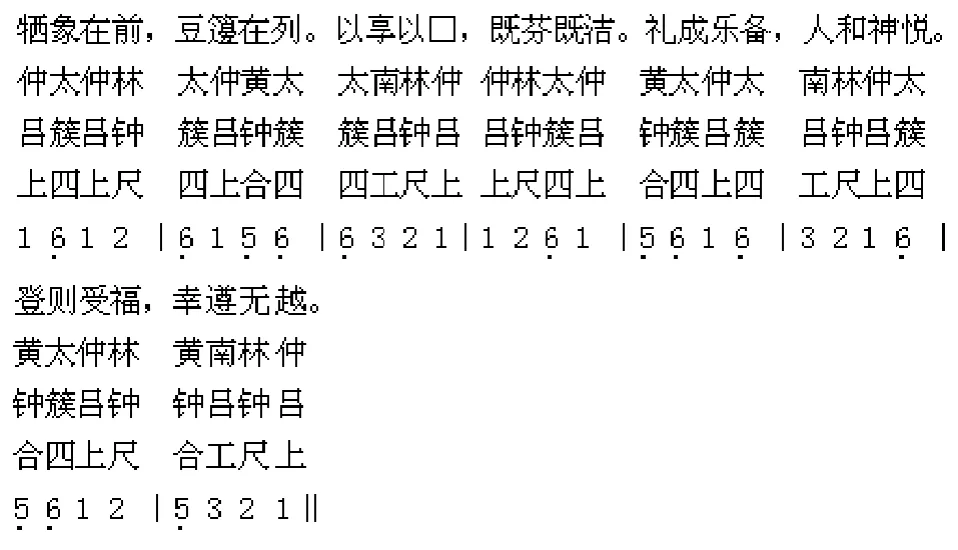

二、从《海阳县志·祭器·乐舞》篇看孔庙用乐规范

《海阳县志·祭器·乐舞》篇①孔义龙、刘成基主编:《中国音乐文物大系·广东卷》,第243页,大象出版社2010年版。是岭南现存记述孔庙祭祀乐舞的珍贵卷本,现藏于潮州市博物馆,是清代雍正年间的遗物。

图1《海阳县志》祭器卷乐舞篇

《海阳县志》由张士璉主编,其中的祭器卷乐舞篇记载的是清代雍正年间海阳县府孔庙祭祀仪式的用乐规范。此篇可分乐器、舞器、乐章及舞谱4个部分。

“乐器”部分:

弹奏乐器记载了琴和瑟。

吹奏乐器记载了埙、篪、排箫、箫、笛、笙。

打击乐器记载了应鼓、搏拊鼓、、钟、磬。

还有指挥乐队起止的麾幡、柷、敔三种道具,以及乐器的形制、纹饰及演奏方式。

“舞器”部分:记载了引节、翟、籥等道具。

“乐章”部分:记载了迎神、亚献、终献、徹馔、送神等乐章的歌词,并在歌词下方标出律吕字谱和工尺谱。舞谱部分记载了奠帛、初献等乐章,并标注了完成动作的要求。

“乐舞”部分:是各地孔庙的祭祀仪式用乐情况的一个缩影,均大同小异,即均由雅乐器组成祭祀乐队,编歌配舞,按一定的程式与乐章进行表演,各乐章的歌词均标注两种字谱等。

此卷长24.0厘米,宽15.0厘米,厚1.1厘米,为应古、复古风尚的体现,它给我们研究孔庙仪式的用乐规范提供了重要的参考价值。将此“祭器·乐舞”篇与雷州孔庙祭祀乐舞篇[注释:吴老师]相比较可知,《海阳县志》记述的乐舞内容与用乐规范与雷州孔庙的乐舞内容和用乐规范完全一致,譬如雷州孔庙的祭孔乐器也包括麾幡、柷、敔等道具,金钟、玉磬、鼓、搏拊等击奏乐器,琴、瑟两种弹奏乐器,排箫、笙、箫、笛、埙、篪等吹奏乐器。从这两个分处粤东和粤西的个例特征比较真实地表明,作为尊孔复古文化的外在仪式,各地的做法是基本统一的。

虽然祭孔音乐在岭南各地乃至全国均有统一的规范,但在用乐规模方面应该可以酌情设置。这种看法可以从各地孔庙遗存的实物上找到依据。现藏于云浮孔庙鎛云浮市博物馆的两件镈钟来自云城马坪观孔庙,使用时间分别是雍正十年(1732)和光绪十六年(1890年)。它们与汕头市博物馆收藏的两件清代镈钟形制相同,均为孔庙祭祀敲击用器,是明代以后模仿先秦镈钟形制、为孔庙制作的大镈钟。①孔义龙、刘成基主编:《中国音乐文物大系·广东卷》,第63-67页。云浮镈作椭圆形腔体,平舞,舞面置双龙繁钮。镈腔上部以粗阳纹框格枚区,分布于腔体正反两面,每面分三列,每列三枚,共36颗圆枚。鼓腹,平口。舞面饰突起云纹,镈腔篆带上方有一圈云纹,但枚区、篆带与正鼓均素面。近口沿处饰雷纹一圈。钲面上部有篆书铭文,背面无铭文。发音纯净,悠扬。汕头镈亦作椭圆形腔体,平舞,上置简化的双兽头钮。舞沿下至肩部有一凸起方棱。肩与腔面连接处铸凹痕一周。腔面正反面均以粗阳纹框格出枚区和钲部,无篆带。枚区分布于腔面主要部位,约占腔面四分之三以上。枚分两面,每面两区,每区三列,共36颗短小乳钉枚。铣棱微突,鼓部狭窄,平口。舞素面,腔面乳钉四周及钲部皆无纹饰,鼓部素面。钲部原刻有铭文,已被锉平,无法辨认。从钲部敲击痕看,该镈的钲部为敲击部位。该镈内腔平整,无调音锉磨痕。发音清脆,明亮。这种孔庙祭祀乐器的形制与祭卷中记载的乐器不同,且很多类似云城和汕头等地孔庙的乐器也并不像祭卷中记载的那样多。可见,各地孔庙在宣扬儒学精神,传承尊孔思想的过程中不但内容和形式有所不同,深度也可能存在差异。作为祭祀仪式中的乐舞活动,只是在由表及里的儒学教化中起着一定的引导、过渡作用,它们的实质是表象的、形式的。所以,孔庙的用乐可以模仿,亦可浓缩,无论怎样都不影响孔庙尊儒、教化的核心内容。正因如此,德庆学庙、揭阳学庙和番禺学庙表面上似乎还没有发现有祭祀乐卷及大批祭祀乐器遗存,但它们一直以宣扬孔子的学术思想和教育品德为己任而堪称广东三大学宫。

图2 云浮孔庙鎛钟

三、清宫雅乐规范对各地孔庙音乐的影响

如上所述,《海阳县志》中的祭祀乐舞和雷州孔庙乐章虽然是各地文庙的用乐记载,却反映了国内文庙音乐普遍规范。历代宫廷供奉雅乐,用乐也参照周礼定制但其实施形式尚无普及。真正得到普及的是清宫雅乐,其雅乐设置有了严格的定式。最具体的原因在于康熙五十八年(1719)颁布的制雅诏令和乾隆二十六年(1761)颁制的中和韶乐。中和韶乐对不同祭祀场合的乐队编制及乐器数量均有严格规定。《清史稿》卷一有关“中和韶乐”的记载有:

用于坛、庙者,铸钟一,特磬一,编钟十六,编磬十六,建鼓一,篪六,排箫二,埙二,箫十,笛十,琴十,瑟四,笙十,搏拊二,柷一,敔一,麾一。

先师庙,琴、箫、笛、笙各六,篪四,余同。

巡幸祭方岳,不用铸钟、特磬,琴、箫、笛、笙各四,瑟、篪各二,余同。

用于殿陛者,箫四,笛四,篪二,琴四,瑟二,笙八,余同。

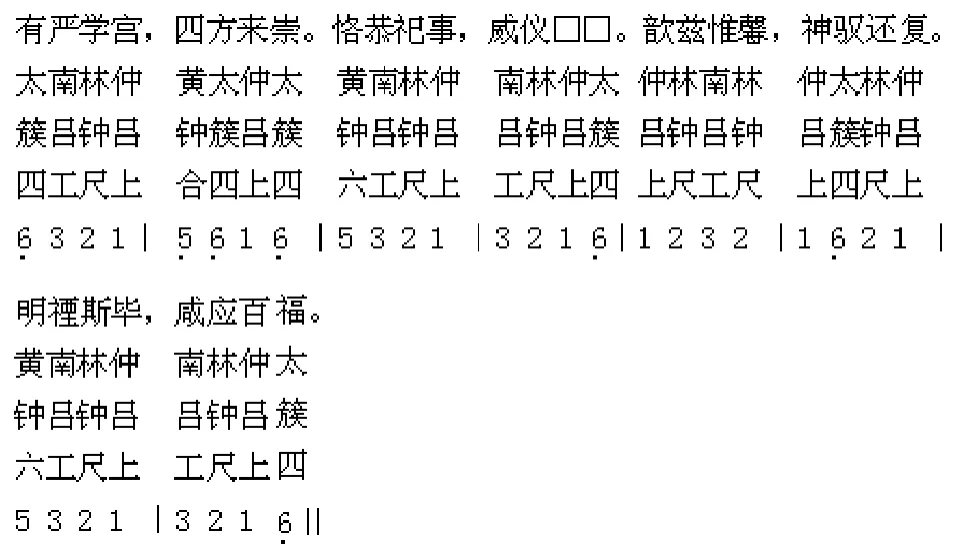

现在我们可从故宫博物院所看到部分原清宫演奏中和韶乐使用的乐器,从这些旧藏的乐器上不但可以比较其形制,还可通过音乐性能了解其功能。如铜镀金云龙纹编钟①袁荃猷主编:《中国音乐文物大系·北京卷》,第77、26页,大象出版社1996年版。一套16件,质地为铜镀金,编钟外形相同,大小同,下口平。钮为双龙,中饰云龙纹。钟体前镌“乾隆二十九年制”,后刻各律名。下端一周有8个圆饼状物,为敲击点。各钟上下径16.1厘米,中径22.7厘米,高23.8厘米。但各钟的内高、内中径、内下径、厚度等均不同。碧玉描金龙纹编磬②袁荃猷主编:《中国音乐文物大系·北京卷》,第77、26页,大象出版社1996年版。一套也是16件,碧玉制成。编磬大小相同,以厚薄为次。两面绘有云龙纹,鼓侧各镌律名。

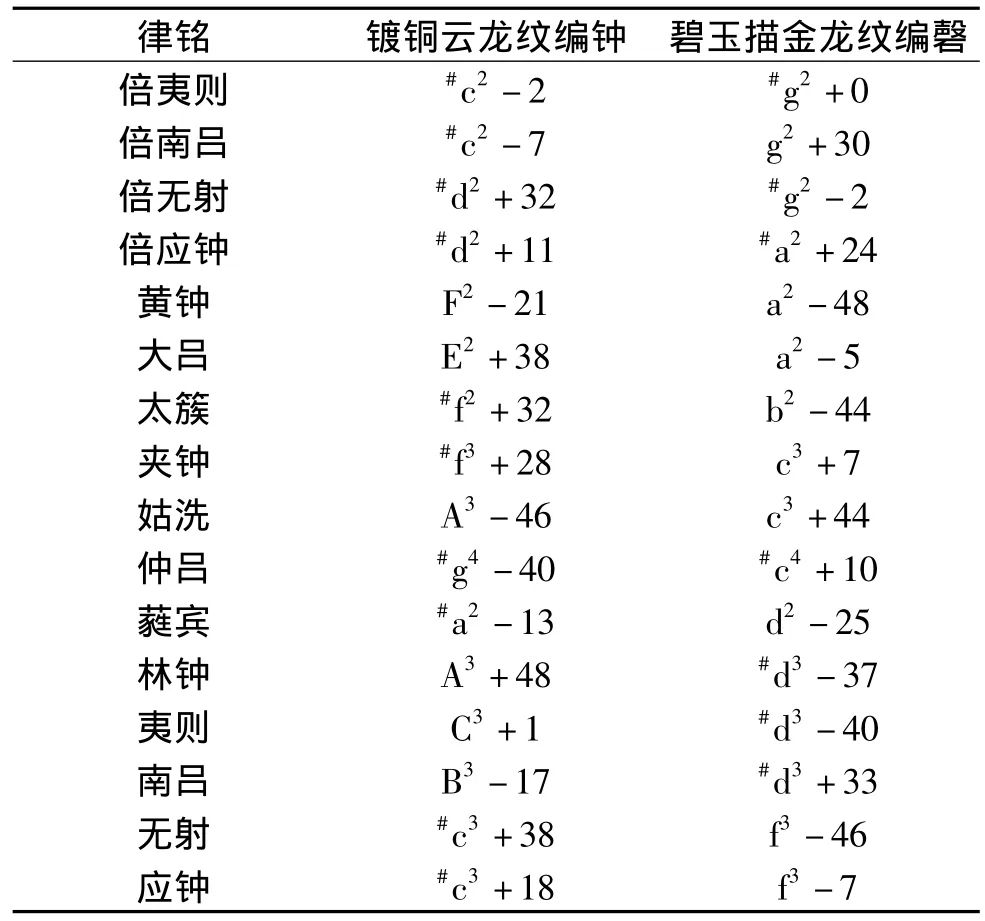

以下是编钟、编磬的测音数据。

表1 镀铜云龙纹编钟、编磬测音数据 单位:音分

从上面的测音结果看,编钟的黄钟律高为F,编磬的黄钟律高在A,八度律名的实际音高均未达到八度,且相邻各律并非都是小二度关系,音准欠佳。对于这种现象,除了考虑音高调制技术,恐怕更多地应考虑它们的礼仪功能。换言之,礼仪形式重于音乐性能,这种形式也正是各地易于效仿的原因。

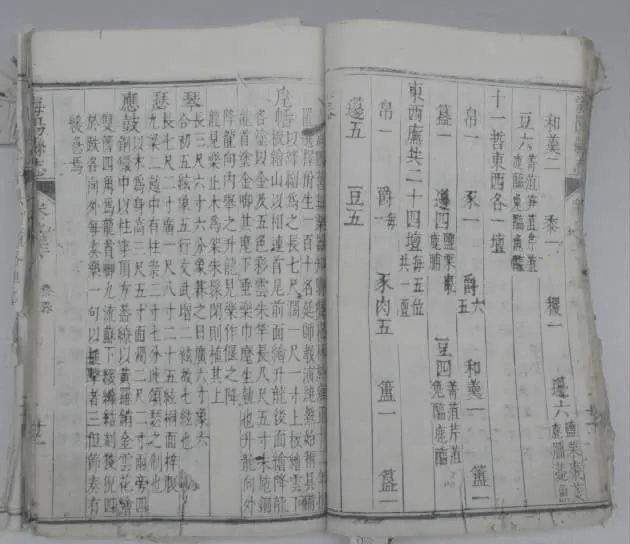

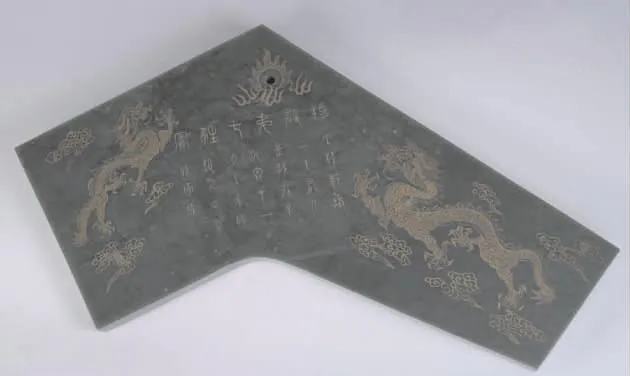

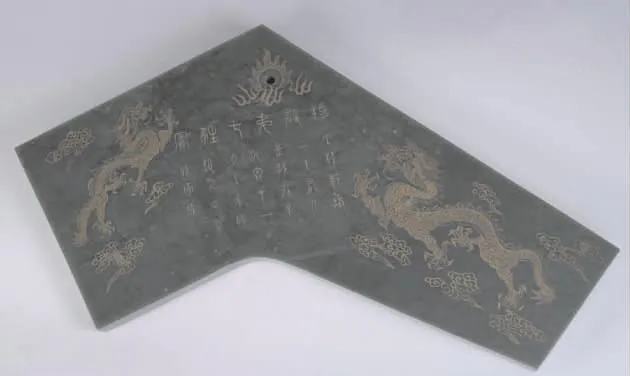

图3 碧玉描金云龙纹磬正面

清宫雅乐器随着清代的衰落而流散,如黄梅县博物馆的黄钟磬和大吕磬、湖北省博物馆的夹钟磬、武汉市文物商店的无射磬,四磬发音不成序列。广东省博物馆所藏的碧玉描金云龙纹磬③孔义龙、刘成基主编:《中国音乐文物大系·广东卷》,第113页。也源于清宫,是故宫博物院调拨入藏的。用新疆和田碧玉制成,色泽灰绿,玉质莹润,鼓、股分明,倨句明确。正、背两面均漆金绘饰二龙戏珠图案,倨孔沿口缘绘饰一颗火焰珠纹,磬面鼓、股部分别饰腾龙与祥云纹。正背面倨孔下方均有阴刻填金铭文。

正面铭文:

特磬第七蕤宾 大清乾隆二十又六年岁在辛巳冬十一月乙未时越九日癸卯琢成

图4 碧玉描金云龙纹磬正面铭文

背面铭文:

子舆有言 金声玉振 一簴无双 九成递进

准今酌古 既制鎛钟 磬不可阙 条理始终

和阗我疆 玉山是矗 依度采取 以命磬叔

审音协律 咸备中和 泗滨同拊 其质则过

图经所传 浮岳泾水 谁诚见之 鸣球允此

法天则地 股二鼓三 依我绎如 兽舞鸾鬖

考乐惟时 乾禧祖德 翼翼绳承 抚是万国

益凛保泰 敢或伐功 敬识岁吉 辛巳乾隆

乾隆御制

再看各地文庙所藏编钟、编磬,如江陵文庙8件编磬①王子初主编:《中国音乐文物大系·湖北卷》,第82页,大象出版社1996年版。、曲阜大成殿16件编磬、曲阜孔子博物院16件编磬②周昌富、温增源主编:《中国音乐文物大系·山东卷》,第170页,大象出版社2001年版。等,其音乐性能不佳就不会奇怪了,它们均为清宫中和韶乐的仿制之物,重形而轻性。

此外,清宫特钟、特磬的设置也是有特有意义的。《清史稿·列传六》记载:“大祭祀、大典礼皆依应月之律,设特钟、特磬各一簇。”如清宫旧藏的铜镀金镈钟③袁荃猷主编:《中国音乐文物大系·北京卷》,第76页。一套12件,质地为铜镀金,各镈钟大小异制。12件博钟依律名分别用于一年的12个月,黄钟钟十一月用,大吕钟十二月用,太簇钟正月用,夹钟钟二月用,其余依次排下。用时不并陈,如以黄钟为宫,则只悬黄钟之钟,余月仿此。各钟分别镌刻十二律名,在长篇铭文之后还篆刻“大清乾隆二十有六年岁在辛巳冬十一月乙未朔越六日庚子铸成”。清宫旧藏的描金云龙纹玉特磬,一套12件,用和阗玉制成。12件特磬依律名分别用于一年的12个月,黄钟磬十一月用,大吕磬十二月用,太簇磬正月用,夹钟磬二月用,其余依次排下。用时不并陈,当月则悬其一,与镈钟同。方建军先生指出:“特钟和特磬,按规定每月各用一件同律乐器,以作为宫音的高度,这样,至次年十一月,可用全十二宫。不过,特钟和特磬既分别在乐曲首尾用来节乐,故其随月用律制度实乃出自礼制规范,它的礼仪意义应该要大于音乐意义。”④方建军:《乾隆特磬、编磬与中和韶乐》,载《黄钟》2008年第1期。正好解释“特”制规范的含义。由此,各地文庙中的特磬、特镈的出现应该与这一“特”制礼仪含义相联系。

综上,雷州孔庙乐舞篇的辞谱对应关系与《海阳县志》记述的乐舞内容与用乐规范完全一致,二者虽地处粤东和粤西,但作为尊孔复古文化的外在仪式,各地的做法是基本统一的,有时在用乐规模方面还可以酌情设置。二者虽是地方文庙的用乐记载,却反映了国内文庙音乐普遍规范。历代宫廷供奉雅乐,用乐也参照周礼定制,但其实施形式尚无普及。真正得到普及的是清宫雅乐,其雅乐设置有了严格的定式。最具体的原因在于康熙五十八年(1719)颁布的制雅诏令和乾隆二十六年(1761)颁制的中和韶乐。中和韶乐对不同祭祀场合的乐队编制及乐器数量均有严格规定。

【责任编辑:王建平】

孔义龙(1968—),男,湖南平江人,文学博士,华南师范大学音乐学院教授、博士生导师。

广东省哲学社会科学基金“十一五”规划项目“汉化进程中的岭南音乐研究”(GD10CYS03)

2012-03-15

J609.2

A

1000-5455(2012)04-0144-05